メルクリンカプラーの推進運転対策

開発の経緯

技術部長の気移りの早さ、何とかしてください…。また社員の知らないところで変なものを作っています。

マグネマティックカプラーの改良計画が一段落したところでしたが、高い技術力が求められる工法が問題になっていました。また、カプラー自体が高価なことも問題視されています。メルクリン純正カプラーを改良することができれば、費用がかからず、改装も容易に行えることでしょう。幸い、破棄されていたマグネマティックカプラーの改装案を転用することができそうです。というわけで、ものの1時間位で出来てしまったようです。

試作

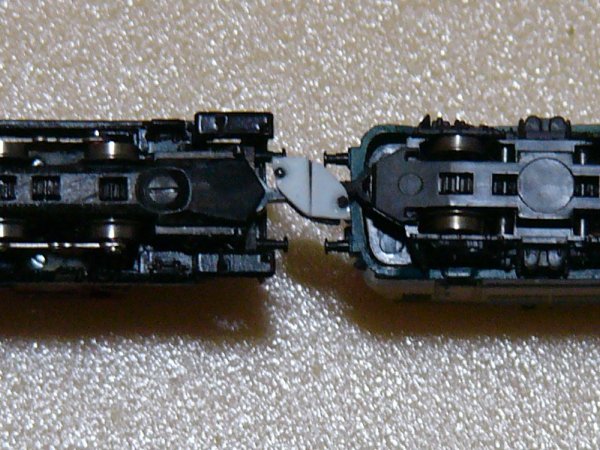

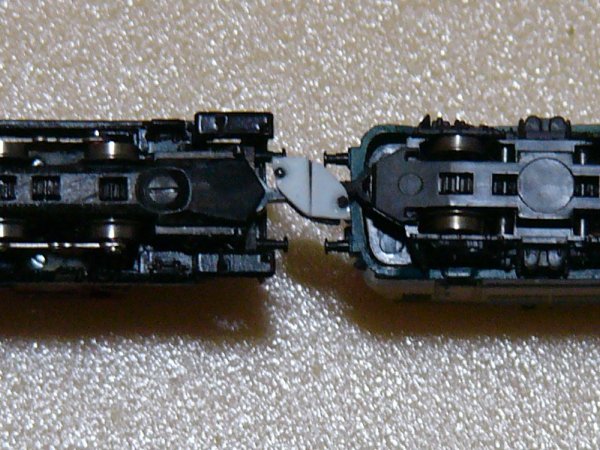

元になったのは、日本でよく使用される電気連結器を参考にした改装案です。カプラー下面にプラ板のストッパーを取り付け、これが突き合わさることで勘合を強化する案です。マグネマティックカプラーの場合は連結部の屈曲防止が目的でしたが、今回は連結部への圧縮力が解放方向へ働くのを防ぐことを目的としています。とりあえず、マグネマティックカプラーに交換して余っていたものから2個作ってみることにします。

構造は至って単純で、メルクリンカプラーの裏に蓋をする格好でt0.5mmプラ板を貼り付けています。前縁は連結解放動作と勘合性とを考慮して、カプラー勘合部に揃えてあります。ただ、あまりにきっちり揃えすぎると連結解放に支障となってしまう恐れがあったので、多少適当に作っています。カプラーの材質上、接着剤が効きにくいこともあり、カプラー解放ピンのある部分には1.0mm系の穴を開けて差し込む形としています。ですので、メルクリン純正のアンカプラーも使用可能なはずです。なぜ「はず」かって? マグネマティックカプラーを標準とする当鉄道では、メルクリンのアンカプラーは一つも保有していないので試せないからです…。外縁については、カプラーの形に合わせて整形しておきました。今回は元々外してあったカプラーを使用しましたが、車両に取り付けたままでも施工することができそうです。

試験開始

試験に使用する車両を決めなくてはなりません。客車はカプラーポケットを解体しなくてはカプラーの交換ができませんが、機関車なら簡単です。ひとつはSilberlingeの推進に就く111に取り付けることにします。納車以来、台車の分解清掃が必要だったので、簡単な整備ついでに換装します。もうひとつはカプラー交換が容易に行える260に取り付けました。どちらも機関車じゃ試験にならないだろうって? この試験での動力車は260だけです。111は台車の分解ついでに駆動ギアを抜き取って死重にしてしまいます。元々動力車なので、付随車にしたときの転がりの悪さは最強です。それでは走らせてみましょう。

試験路線は単純なR195の小判型エンドレスですが、特に問題は発生しないようです。連結も無加工品とほぼ変わりなく行うことができます。少々違うのは、押し付けただけではストッパーが引っかかるのか最後まで勘合しませんが、牽いてやればきちんと勘合しますし、そうせずにそのまま推進運転を始めても外れることはありません。使い勝手については、当初の予定通りに仕上げることができたようです。

今日はもう遅いのでここまで。さて、R145やSカーブを試さなくてはね…。

追加試験

今日はR145の連続Sカーブを試してみます。試験用エンドレスの直線部分を取り外し、R145のSカーブに置き換えます。まずは昨日と同じ機関車ペアを走らせます。どうやら、R145もSカーブも問題なく通ることができるようです。それでは、客車編成で試してみなくてはなりませんね。

260は改良型カプラーをつけていても仕方のない車両なので、それを取り外して客車につけても良かったのですが、そのためにカプラーポケットを解体しなくてはならないのでは利点が薄れてしまいます。分解することなく改装することができるか試しておきたかったので、先日納車されたばかりのSilberlinge更新車(ミントグリーン)から1等・2等合造車を選んで加工します。組み付け前にある程度ストッパーの整形を行っておかないと、カプラーポケットに干渉してしまうことが判明しました。それ以外には加工性に特段の悪影響もなく、十分施工可能と分かりました。死重にしていた111は駆動ギアを戻して推進機とします。

R145の連続Sカーブを設けたことから、試験編成の連結部は全てメルクリンカプラーで構成しなくてはなりません。過去の推進運転試験から、客車4両以上で屈服を起こす可能性があるため、手持ちのSilberlingeから、制御車(タルキス)−2等車(タルキス)−2等車(ミント)−1等・2等車(ミント)−111という編成を組みました。早速運転してみると、4両編成ながら走行状態は安定しています。111の調子が少々良くないのか、直前の客車までぷるぷると震えているのですが、連結器については誤解放を起こすことなく、きちんと推進力を伝えています。客車編成にも十分に対応することができました。

結果に満足して、編成をもう1両増やすことにします。タルキス車とミント車との間に1両を加えるのですが、手元にはメルクリンカプラー付のSilberlingeが残っていません…。試験線に野積み(!)しているTEE/IC客車を仮に挟んでみます。この車両は室内灯完備で、重量、走行抵抗ともになかなかのものです。連続カーブでは、軸重の軽い111がスリップしています。さすがに止まりはしないので何周か走らせていたところ、やはりミント車同士の連結部が屈服してしまいました。さすがに負荷が大きかったのかもしれません。TEE/IC客車に代えて、Silberlingeをもう1両用意することにします。マグネマティックカプラーの試験に供していた原型車とタルキス車が1両ずつあります。どちらも片側を交換していますが、タルキス車はボディマウント方式を試験していたので、こちらから無加工の台車を取り外し、原型車に振り替えます。この車両を組み込んで再度試運転です。走行抵抗が軽減されるだろうと思っていましたが、そもそも制御車が集電装置を備えているために殆ど変わらないらしく、またも111がスリップしています。そして同じ場所で屈服が発生します。急曲線区間においては、無加工のメルクリンカプラーでは3〜4両が限度のようです。

今回はすんなりと目標通りのものを作ることができました。あとは量産体制を整えてセールスを行わなくては…。