厚生局に届け出た施設基準

当院は、下記の届出等を行っている保険医療機関です

療養担当規則及び歯科点数表告示等に基づく掲示事項 (令和8年2月24日 現在)

360.017.3 小林歯科医院

管理者 小林 恭佳

▼選定療養に関する事項

- 後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、先発医薬品と後発医薬品の差額の1/4相当を特別の料金として一部負担金とあわせてお支払いただきます。後発医薬品の積極的な利用にご協力ください。先発医薬品を処方する医療上の必要がある場合等は特別の料金は不要です。

▽当院は、下記の施設基準を満たした保険医療機関として、中国四国厚生局へ届出を行っています。

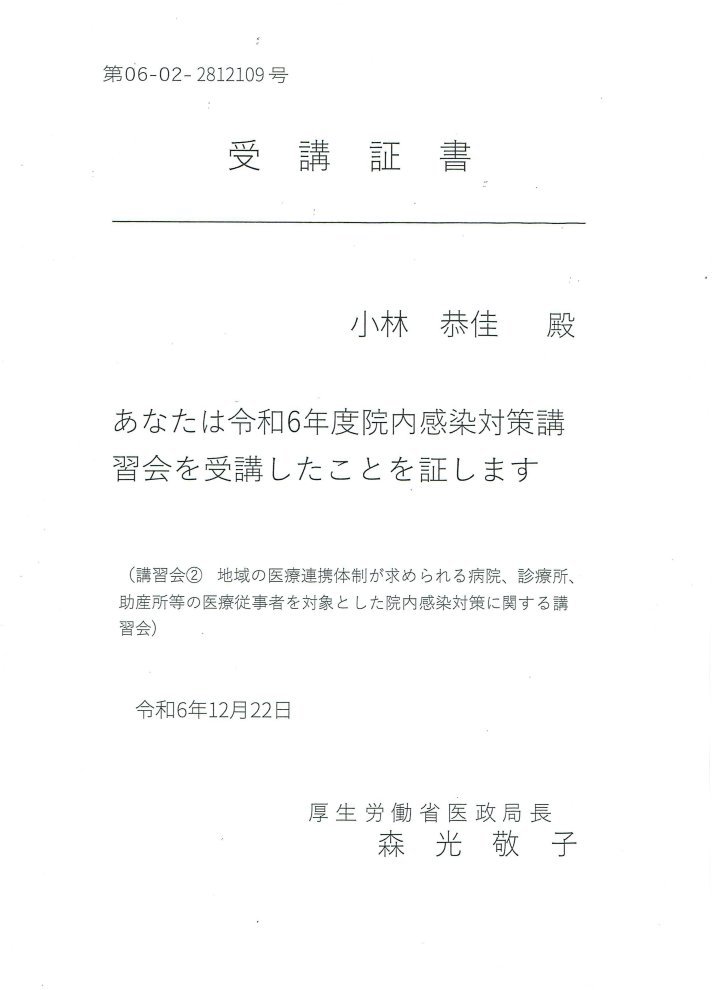

- 当院では、口腔内で使用する機器の患者ごとの交換や洗浄・滅菌の徹底、スタッフへの研修など、十分な院内感染防止対策を実施しています〈歯初診〉

- 当院では、AED等の機器の設置や医療安全管理者を配置するとともに、偶発症等の緊急時に備え、次の医療機関と連携体制を確保するなどの医療安全管理対策を実施しています 連携先医療機関(医療法人 三水会 田尻病院)電話番号(0868-72-0380)〈外安全1〉

- 当院では、歯を削る際に飛散する細かな物質を吸引する装置の設置や、院内感染管理者を配置するなどの感染対策に取り組んでいます〈外感染1〉

- 当院では、高血圧や糖尿病等の疾患をお持ちの患者さんへ歯科治療を行う際、血圧や脈拍を確認しながら治療を行う体制を整えています。また、緊急時に円滑な対応ができるよう病院との連携体制を整備しています〈医管〉

- 当院への通院が困難な患者さんには歯科訪問診療を行っています〈歯訪診〉

- 当院では、下顎運動測定器(非接触型)や咀嚼能率測定用グルコース分析装置を用いて有床義歯咀嚼機能検査や咀嚼能力検査を行っています〈咀嚼機能1〉

- 当院では、歯科用下顎運動測定器(非接触型)や歯科用咬合力を用いて、有床義歯咀嚼機能検査や咬合圧検査を行っています〈咀嚼機能2〉

- 当院では、口腔内軟組織の切開や止血等を行うことができるレーザー機器を設置しています〈口腔粘膜〉

- 当院では、無痛的に充填のためのう蝕の除去や窩洞形成が可能なレーザー機器を用いた治療を行っています〈う蝕無痛〉

- 当院では、歯科用CAD/CAM装置を用いて、非金属の高強度硬質レジンを用いた冠やかぶせ物・詰め物(インレー)を製作しています〈歯CAD〉

- 当院で装着した冠やブリッジについて、2年間の維持管理に取り組んでいます。異常があればお早めにお知らせください〈補管〉

- 当院では、オンライン資格確認により取得した診療情報・薬剤情報を実際に診療に活用可能な体制を整備し、また、電子処方箋及び電子カルテ情報共有サービスを導入し、質の高い医療を提供するため医療DXに対応する体制を確保しています。〈医療DX推進体制整備加算〉

- 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)(歯外在ベⅠ)第537号 算定開始年月:令和8年2月1日

施設基準に基づいた院内掲示

当院における

医療安全対策の取り組み

- 当院では安全で良質な医療を提供し、患者さんに安心して治療を受けていただくために、十分な装置・器具を有しております。

- 自動体外式除細動器(AED)を設置しており、医療安全に配慮しています。

- 医療安全管理対策など、各種の医療安全に関する指針を備えています。

- 患者さんの搬送先として下記の病院と連携し、緊急時の体制を整えています。

- 緊急時連携先 医療法人 三水会 田尻病院

- 電話番号 ( 0868-72-0380 )

- 小林歯科医院

- 院長 小林恭佳

- 医療安全管理者 小林恭佳

医療安全管理者の業務指針とその背景について

-

医療安全の重要性医療の質の向上と安全の確保は国民の願いであり、医療機関が最優先に取り組むべき課題のひとつであるとされています。

-

医療安全施策の歴史日本の医療安全施策は平成14年の「医療安全推進総合対策」を基盤として整備されてきました。

-

指針の改定平成30年度の厚生労働科学研究の報告書や平成19年以降の動向を反映させて、医療安全管理者の業務指針が改定されました。

-

医療安全管理者の役割医療安全管理者は、医療機関の管理者から委譲された権限に基づいて、安全管理体制の構築や職員教育、情報収集、対策立案などを行います。

-

医療事故への対応医療安全管理者は、医療事故発生時の初動対応や再発防止策の立案、患者や家族への説明、職員の精神的支援などを行います。

-

安全文化の醸成医療安全管理者は、職員がヒヤリ・ハット事例や医療事故情報を報告し、安全対策を現場に生かすように働きかけます。

-

研修の実施医療安全管理者は、職員教育・研修の企画、実施、評価を行い、医療安全の知識と技術の向上を図ります。

厚労省認定による「医療安全管理者」について

(概要)

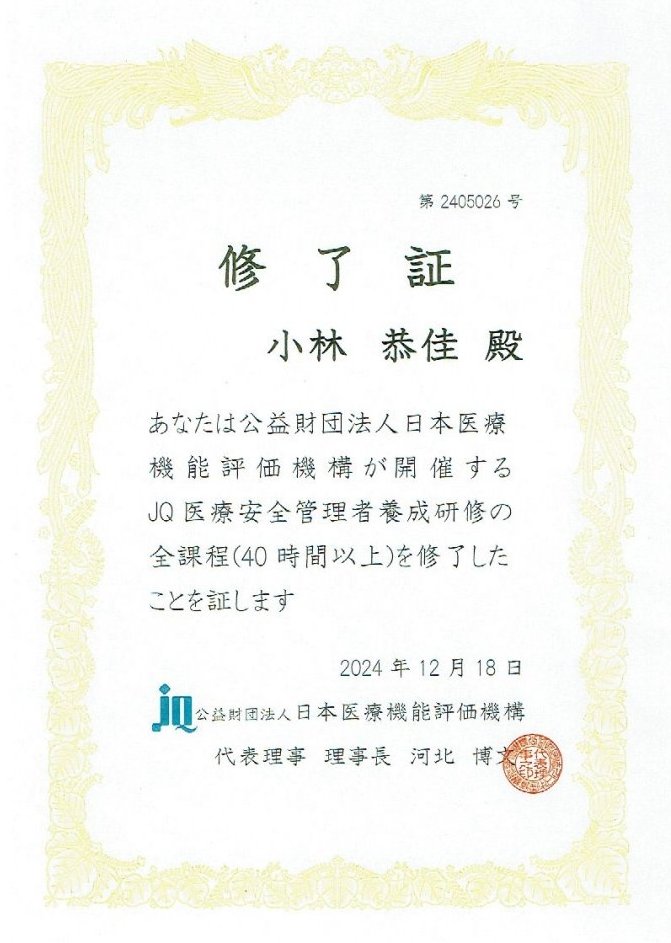

厚生労働省の診療報酬改定による「医療安全対策」として診療報酬申請に加算する際に、加算の対象となる2018年度の研修教科内容(年間40時間以上)を履修した医療安全管理者の配置を義務付けています。 その研修内容の指定に従った研修会を以下に開催します。 本資格の有効期限はなく、資格取得者は自主的に学習を継続続けることが必要です。

(対象者)

厚生労働省通知にいう「専従/専任の医療安全管理者」で、医師、看護師または薬剤師などの医療有資格者であり、事務職員は含まれない。

(専従の医療安全管理者) 医療安全管理業務のみに特化する。

(専任の医療安全管理者) 主に医療安全管理業務に従事し、他の業務との兼任が可能。

(受講科目) 以下の2コースの受講が必須です。

| (科目名) | (授業形式) | (実施日数) | 認定試験の有無 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 医療安全基礎講座 | 講義 | 連続する3日間 | 無 | |

| 医療安全教育セミナー(事故対応編) | 講義/実習 | 連続する3日間 | 無 |

・全科目を国際医療リスクマネジメント学会が主催する。

・加算申請の際には研修会のプログラムと受講証を添えて、所管の厚生局へ届け出る。

受講終了証・受講証書

ページ先頭へ