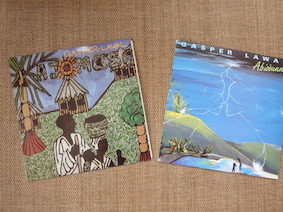

■ Long Nights of Summer, The Elmer Gantry’s Velvet Opera Anthology (2022年) /Elmer Gantry’s Velvet Opera : 写真上段

■ Seriously Speaking (1975年) / Clancy : 下段左 :

■ Every Day (1976年) / Clancy : 下段中 :

■ Germany-77 (2007年) / Steve Hillage : 下段右

プロとしてのバンド活動は、1968年頃、The Krisisに始まるようだが、そこでの公式音源は無く、続いて加入したVelvet Operaにて1970年にリリースしたシングル盤 (She Keeps Giving Me These Feelings / There's a Hole in My Pocket)が記念すべきレコード・デビューとなった。2022年に発売されたVelvet Operaのアンソロジーには、このシングルとBBC Radio Oneで演奏した「She Keeps Giving Me These Feelings」がボーナス・トラックとして収録されている。

その後、Ernie GrahamらとClancyを結成し、1975年に「Seriously Speaking」、76年に「Every Day」というタイトルのアルバムを発表した。どちらもファンキーでスワンブ的ごった煮感が楽しい好作品だ。

1976年から77年にかけてはSteve Hillageのツアーに参加するが、この際のライブ音源は「Live Herald」のタイトルで1979年にリリースされている。こちらのアルバムについては、私は未購入だが、同時期の独TV放送用スタジオ・ライブ映像を収録したDVD「Germany-77」を持っています。(長髪髭面でビックリ! )

その後はJim Cuomoが率いるThe Casual Bandを経て、Camelへ加入することに。