著者: John Ronald Reuel Tolkien(1892-1973)

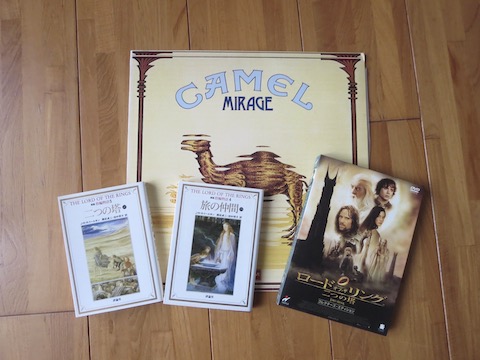

Camelのコンセプト・アルバムの原作本や関連書籍、参考文献、DVDなどを集めてみました。

著者: John Ronald Reuel Tolkien(1892-1973)

三人は一様にかれをみつめました。その髪は日にきらめいて雪のように白く、その長衣は白く輝いています。

秀でた眉の奥の目は明るく輝き、陽光のように炯々と光りました。

その手には力がありました。驚きとも喜びとも恐れともつかぬ気持ちで三人は突っ立ったまま、いうべき言葉もみつかりませんでした。

とうとうアラゴルンが凝然と動かない姿勢を解いて、「ガンダルフ!」と、呼びかけました。

(評論社 新版 指輪物語5 二つの塔 上1 P203より)

■ 指輪物語は、イギリス出身の言語学者トールキンによって書かれたファンタジー小説。Camelのセカンド・アルバムMirage (1974年)のSide1の3曲目Nimrodelのモチーフとなった作品である。

「中つ国」の「ホビット庄」 に住むフロドは、魔法使いのガンダルフから、フロドの持つ金色の指輪が実は、冥王サウロンの力の源であることを知らされる。「滅びの山」の火で指輪を滅ぼさない限り、冥王サウロンを倒すことはできない。

フロドは指輪を滅ぼすため、仲間達とともに旅に出る...

※ ガンダルフ

指輪物語の中でも最も人気の高いキャラクターの一人で灰色の魔法使いと呼ばれる。旅の途中、悪鬼バルログと戦い、死んだものと思われていたが、「白の乗り手」として復活する。

著者: Paul Gallico (1897-1976)

兵士たちは猟師にねらわれた鳥のように、砂浜に体をよせあいながらうずくまっているんだよ、フリス。

わたしたちがよくみつけては安息所につれてきてやった、狩りたてられて傷ついた鳥のようにだよ。

頭上には鉄のハヤブサや、タカや、大ハヤブサのような飛行機が飛んでいるのに兵士たちには、そのような鉄の猛鳥から身をかくす場所もないんだ。

何年もまえにきみが沼地でみつけて、わたしのところへつれてきた王女さまのように、その兵士たちは嵐のような敵軍に追われ、さんざんいためつけられて、とほうにくれているのだ。

わたしたちは王女さまをなおしてやっただろう。その兵士たちも助けが必要なんだよ。

(偕成社 白雁物語 P247より)

■CamelのアルバムThe Snow Gooseは、同名のポール・ギャリコの短編小説にインスパイアされ制作された作品である。

小説The Snow Gooseは、いわゆる「ダンケルクの悲劇」を背景に、少女フリーザと醜い画家ラヤダー の心の交流を描いた短編小説だ。

少女フリーザは、傷ついた白雁の手当てを画家ラヤダーに頼んだことから、彼との交流が始まる。フリーザは彼のやさしい心に惹かれるようになるが、やがて、ラヤダーはフランスの港町ダンケルクでドイツ軍に包囲されたイギリス軍の救出に向かう。

フリーザは彼を待ちつづけるが、ある日、白雁が舞い降りるのを目にし彼の死を覚る。

※ ダンケルク~フランスの漁港

1940年、第2次世界大戦初期の戦闘で、英仏連合軍約34万人が、この地でドイツ軍に包囲されるという「ダンケルクの悲劇」が起こるが、イギリス艦隊の活躍により救出された。

著者: Hermann Hesse (1877-1962)

シッダールタは言った。

「おん身も知っているとおり、私は若いころすでに、森のざんげ者のもとで暮らした当時、教えや師を疑い、それに背を向けるようになった。

それは始終変わらなかった。

だが、私はやはりそれ以来たくさんの師をもった。美しい遊女が長いあいだ私の師だった。富裕な商人が、そして数人の賭博 者が私の師だった。あるときは、遍歴の仏弟子も私の師だった。私が眠りこんでいると、彼は遍歴中私のそばにすわっていてくれた。彼からも私は学んだ。私は 彼にも感謝している。大いに感謝している。

だが、私がいちばん多くを学んだのは、この川からだ。私の先達、渡し守ヴァズデーヴァからだ。彼ヴァズデーヴァはきわめて単純な人で、思索家ではなかったが、ゴータマと同様に必然の理をわきまえていた。彼は完全な人、聖人だった」

(新潮文庫 シッダールタ P148より)

■ シッダールタは、Mirageに続く3rdアルバムの制作にあたって、当初、Peter Bardensがアルバム・コンセプトとして推していた小説である。

シッダールタはヘッセの小説の中でも特に人気が高い作品のひとつであり、とりわけベトナム戦争当時の若者に強い影響を与えたことでも有名である。

シッダールタは釈迦の出家前の名前であるが、この小説では別の人物として描かれている。

青年シッダールタは、友人のゴーヴィンダと修行の旅に出る。ゴーヴィンダはゴータマに帰依するが、シッダールタは旅を続ける。

年月が過ぎ、老いたシッダールタは、川辺でゴーヴィンダと再会する。

※Camelの初期映像集DVDのMoondancesのボーナストラックとして、未発表曲Riverman (1975年作)が納められている。年代、タイトルからして、シッダールタをテーマとしたコンセプト・アルバム用に作られた曲と思われる。

著者: 小野田寛郎

飛行機は羽田国際空港に着陸した。私はうながされて機内からタラップに出て戸惑った。

タラップの下には、人、人、送迎場にも、真っ黒と言っては失礼だが、数え切れない人々が手に手に日の丸の旗を振っている。

どこかで、かすかにラッパの音がする。

(朝日文庫 わが回想のルバング島 P239より)

■ Nude (1981年)は、小野田寛郎氏の事件を取り扱ったコンセプトアルバムである。邦題の副題として「Mr.Oの帰還」とあり、アルバムジャケットは目を惹く日本調だ。

小野田寛郎氏は、1945年(昭和20年)第2次世界大戦の終結を知らず、1974年(昭和49年)まで30年の長きにわたりフィリピン・ルバング島の密 林に潜伏していた日本軍人である。任務としてゲリラ戦の指導や諜報活動にあたっていたことなどから、小野田氏に対して厳しい論調をとるマスコミもあったよ うだ。

小野田氏は、結局、大きく変貌を遂げた日本社会に馴染めず、翌昭和50年にブラジルに移住するが、平成元年には小野田自然塾を主宰し、日本とブラジルを股にかけた活動を展開した。

平成26年1月16日に91歳で逝去した。

※歌詞を読むと、あくまで小野田さんの事件はひとつの題材として取り上げられたものであり、Nudeのストーリー自体は、Susan Hooverによる独自の解釈や展開が加えられた創作作品であるようだ。

作者: John Steinbeck(1902 – 1968)

ここは自由の国だぞ。

まあ、自由かどうか、やってみなよ。連中はいうぜ、おまえたちは払いができる範囲内でだけ自由なんだ、とな。

カリフォルニアじゃ賃金が高いそうだぞ。ほら、このビラにそう書いてあるだ。

あほくさい!わしは引っかえしてきた連中に会ってるんだ。おまえさんたちは、誰かに、だまされてるんだ。

おまえさんは、そのタイヤ、ほしいのかね、ほしくないのかね?

(新潮文庫 怒りの葡萄(上) P233 より)

■ スタインベックの代表作「怒りの葡萄」が、新生Camelの第1作Dust and Dreams (1991年)のアルバム・コンセプトとなった。

オクラホマを追われ、カリフォルニアの地を目指すトム・ジョード一家の物語だが、待っていたのは、過酷な重労働と低賃金だった....

※長らく活動を休止していたAndrew Latimerであったが、アメリカへ移住した自身の姿とトム・ジョードを重ね合わせたのだろう。

著者: Kerby Miller and Paul Wagner

親愛なるお父さま、お母さま,

今のこの国の窮状は、ペンではとても書き表せません。アイルランド全土で、ジャガイモの収穫がほとんどないのです。目前に迫った飢餓を別にすれば、ここには、期待できるものは何もありません。

(アイルランドからアメリカへ-700万アイルランド人移民の物語 P51より)

■ Andrew Latimerは、父の死を機に86歳の伯父を訪ね、アイルランド移民であった父親の両親のことを知る。新生Camelの第2作Harbour of Tears(1996年)は、父のルーツをモチーフとしたものとなった。

アイルランドでは1850年代の大飢饉から現在まで550万人がアメリカへと渡ったという。

この本は、当時の状況を知るために私が手にしたもので、アメリカのTVドキュメンタリー番組での取材を元としており、アイルランド移民の写真や手紙を多数掲載している。

※アルバム最終曲の後に延々と続く波の音からは、何よりLatimer自身が、創作を通じて父の死から徐々に癒さていった過程が伺われる。

著者: Thomas Edward Lawrence(1888-1935)

わが軍は射撃をやめた。するとトルコ人もやめた。つまり、彼らの兵卒間には、もう戦意がなかったし、食糧もなかった。

そして、いっぽうこちらには十分供給されていると思ったのである。結局、降伏はおだやかに行われたのである。

われわれは、吹きまくる砂嵐のなかを、四マイルさきのアカバへかけおりた。ウェジェフを進発してから、ちょうど二か月目、七月六日にアカバの海へ躍りこんでしぶきをあげたのである。

(角川文庫 砂漠の反乱-アラビアのロレンス自伝 P130より)

■ 1999年作のアルバムRajazの最終曲「Lawrence」とはアラビアのロレンス、すなわちThomas Edward Lawrence (1888-1935) に捧げられた曲である。

第一次世界大戦の頃、イギリスはトルコの支配下にあったアラブ民族を支援していた。イギリス軍はアラブ情勢に詳しいLawrenceを派遣するが、彼は独断で砂漠を踏破し、アカバの要塞を陥落させる。Lawrenceは英雄となりゲリラ戦を指揮していくこととなる。

1935年、空軍を除隊した後、自転車とのオートバイ事故を起こし不慮の死をとげる。

※アルバムRajazは別れをテーマとしているが、砂漠やアラブ世界を想起させる曲が散りばめられている。

ちなみにRajazとはアラブ詩の韻律の名称である。元来は、ラクダの後脚部の臀部あたりの病気の名称なの だが、後脚が震えるため、正常な4本足のリズムが変化し(3歩目が半拍になる。)、逆にこれが快いテンポとなって、この調子に合わせた詩歌が誕生し、この 詩歌自体もまたRajazと命名されるに至ったという。この辺りのことについては、堀内勝の「アラブ詩の律格型ラジャズについて」という論文に詳しく解説 されている。写真左が、その論文を収録している「詩的ディスクール -比較詩学をめざして-」(編者: 安藤元雄、乾昌幸)である。

また、写真右の「アラブ音楽」(著者: サラーフ・アル・マハディ、訳者: 松田嘉子)でもRajazの韻律について触れられている。