[ 鴻巣 県道鎌塚鴻巣線(2024 12 14)]

[ 鴻巣 県道鎌塚鴻巣線(2024 12 14)]

吹上を過ぎると、旧・中山道は「鎌塚鴻巣線」という県道となり、歩道があったりなかったりする道になります。

県道とはいえ、道路の線形は旧・中山道がそのまま舗装されたような趣で、右へ左へと緩やかなカーブが続きます。

吹上付近からは、鴻巣市や埼玉県による旧・中山道の案内が目に入るようになります。

周囲は農地と住宅が混在する、ごくありふれた風景が広がっているため、旧街道を歩いていることが分かる案内はありがたい存在です。

鴻巣宿だった市街地に近づくにつれて沿道の建物が増え、高崎線の踏切を渡ると鴻巣宿に入ります。

鴻巣の街中には、地名の由来が書かれた町内会の表示板がところどころにあり、足を止めて休みながら古の姿に思いを馳せることができます。

[ 鴻巣 宿場の案内(2024 12 14)]

鴻巣宿の旧・中山道は両側に歩道が整備され、商店街の街路灯が高い密度で並んでいます。

しかし、それ以上に電柱と電線の存在感が強く、景観としてはやや騒がしく感じられます。

幅16mの都市計画道路に指定されているため、将来拡幅される際には電線の地中化が進むのかもしれません。

沿道には歴史を感じさせる建物はほとんど残っていませんが、宿場の南端にある市の観光施設「ひなの里」には、明治期に建造された蔵がきれいな状態で保存されています。

地元の伝統産業である雛人形の展示も行われており、3月3日のひな祭りが近づくと、駅前のショッピングセンターには巨大なひな壇が設置され、雛人形が飾られます。。

[ 鴻巣 鴻巣宿の現在(2024 12 14)]

鴻鴻巣市は東京駅から高崎線で1時間ほどかかりますが、駅に近いエリアでは大規模なマンション建設が進み、風景が大きく変わりつつあります。

鴻巣駅周辺は再開発が行われ、旧・中山道沿いには「鴻巣宿おおとり公園」という新しい広場も整備されました。

しかし、冬の午後はマンションが日差しを遮るためか、どこか寒々しく、公園に集う人の姿は見られませんでした。

[ 鴻巣 変わる鴻巣宿(2024 12 14)]

鴻巣宿を通りさらに東京方面へ進むと北本市に入ります。北本市は「北本」となった面白い経緯が市のホームページありました。

『明治22年まで市域が14の村に分かれていたころの村名の一つに、「本宿村」がありました。

ところが、同じ北足立郡のなかに本宿村という村名が2カ所(現在の北本市とさいたま市)あり、不都合なので、北にある本宿村を「北本宿村」とすることになりました。

この「北本宿」が、昭和3年に開設された駅の名前として使われることになりました。

さらに、昭和18年に石戸村と中丸村が合併したときの村名は、この駅名からとられました。

その後、昭和34年に町制を施行するときに、「北本宿町」では『語呂が長く呼びにくいので、宿をなくして北本町にした』といわれています。

こうして、現在の「北本」という地名ができました。北本という呼び名は昔からのものではなく、比較的新しい地名です。

[ 鴻巣 北本駅前の中仙道(2024 12 14)]

そもそもの「本宿」は、1602年の江戸幕府による宿駅整備によって宿場が北本から鴻巣に移転し、その名残として生まれたました。

北本から次の熊谷宿までは、鴻巣からより約5km長くなり20kmを超える距離になるので、宿場間の距離を配慮し移されたのでしょう。

[ 桶川 本宿の案内板(2025 01 11)]

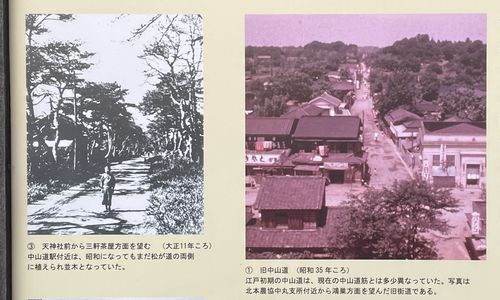

北本駅前を過ぎてしばらく進むと、宿場が北本から鴻巣へ移転した名残として生まれた本宿付近に、北本の歴史を紹介する案内板があります。

そこには大正11年の中山道を写した写真が掲示されており、昭和初期までは街道の両側に松並木が続いていたと記されています。

さすがに現在、その松並木は残っていません。

桶川宿へ向かう旧・中山道沿いには、ところどころに比較的敷地の広い住宅が見られ、兼業農家だったのだろうと想像させます。

高度経済成長期以前は、畑や田んぼが広がるのどかな風景が続いていたのでしょう。

[ 桶川 府川本陣(2025 01 11)]

桶川宿には、江戸時代末期に建てられた旅籠や、明治期の蔵造りの建物がわずかに残されています。

府川本陣跡は、埼玉県内で唯一残る本陣の遺構だそうですが、街道からはその姿を見ることができず、公開日でなければ見学することもできません。

小林家は江戸時代後期に旅籠として建てられた建物で、その後は材木商の店舗として使われ、現在は一部がカフェとして利用されていました。

街道を挟んで向かい側に建つ矢部家は、明治期の重厚な蔵造りで、江戸時代の軽やかな雰囲気を残す小林家とは対照的な佇まいです。

[ 桶川 小林家建物(2025 01 11)]

桶川駅入口交差点付近では道路の拡幅が進められており、小林家や矢部家の前の道も、いずれは拡幅される可能性があります。

歴史ある建物は取り壊すことなく、曳家によって残してほしいものです。

駅入口交差点の南側には、1852年に建てられた武村旅館がありますが、現在は休業しているようです。

江戸時代に旅籠として始まり、近年まで旅館として営業を続けてきた長寿のお宿だけに、ぜひ再開してほしいと願わずにはいられません。

[ 桶川 武村旅館(2025 01 11)]

この付近の中山道は緩やかな曲線が入っていて、昔の街道がそのまま少しづつ広がったようです。

[ 上尾 上尾駅前(2025 01 11)]

上尾宿だった場所には、古い建物がまったく残されていません。

東京に近づくにつれて街道沿いの建物は建て替えが頻繁に行われ、大きく姿を変えてきたのでしょう。

上尾駅前は再開発によってデパートや高層マンションが建ち並び、それなりの都市の構えを見せています。

かつて本陣があった場所も、いまではビルが建ち並び、案内板がなければ通り過ぎてしまうほどです。

[ 上尾 本陣付近(2025 01 11)]

本陣跡を過ぎ、しばらくは店舗や住宅など小ぶりな建物が続きますが、上尾陸橋交差点を越えると、突然大規模な物流倉庫が姿を現します。

反対側にはイオンモールも見えてきます。

物流倉庫は延べ床面積が10万平方メートルを超え、「翌日配送」を社名に掲げる企業がテナントとして入っています。

イオンモールは地上と屋上に計1600台を収容できる広い駐車場を備え、約120の店舗が入る大型ショッピングモールです。

こうした巨大な建物の周囲には戸建住宅が広がっており、便利な点があるものの問題がないわけではないと思われます。

このあたりの旧・中山道は狭いながらも歩道が整備されていますが、交差点には十分な右折帯を設けられない、昔ながらの2車線道路です。

歩いたときはイオンモールの開店前だったため道は空いていましたが、開店すればこれらの施設へ向かう車で渋滞する光景が目に浮かびます。

[ 上尾 物流倉庫(2025 01 11)]

「BA・BAR オバチャンホンポ」という、なんともユニークな名前のスナックの看板が道路沿いに出ていました。

名前から察するに、ユーモアのあるご高齢の女性が切り盛りしているお店なのだろうと想像してしまいますが、実際にはどんな雰囲気のお店なのでしょうか。

[ 上尾 BA・BAR(2025 01 11)]

[ 大宮 大宮競馬場跡(2025 01 11)]

国道17号と交差し、新幹線の高架橋をくぐると、建物が途切れることなく続き、店や事務所の数も増えてきます。

左手には、富士重工の工場跡地を再開発して生まれた新しい街が広がり、ステラタウンというショッピングモールや、さいたま市北区役所などがあります。

北区役所の入口近くには、「大宮競馬場建設記念碑」と刻まれた石碑が静かに佇んでいます。

これは、昭和9年3月にこの地に面積82,900坪の競馬場が竣工したことを記念するものです。

しかし、戦時体制に入ると、富士重工の前身である中島飛行機製作所の工場建設のため、競馬場は廃止されました。

最盛期には羽田競馬場、川崎競馬場と並び“全国三大競馬場”と称されたほどでしたが、戦争遂行のため、竣工からわずか数年で姿を消した競馬場だったのです。

[ 大宮 氷川神社参道(2025 01 11)]

ステラタウンを過ぎ、東北線のガードをくぐった先に「官幣大社氷川神社是へ」と刻まれた石柱が立っています。

ここが氷川神社参道への入口で、江戸時代初期の中山道はこの参道を通っていました。

しかし、参拝以外の通行が神域を横切るのは不敬であることや、遠回りになることなどを理由に地元住民が訴え、原野を切り開いて新たな中山道が設けられました。

旧・中山道は大宮駅前へ近づくにつれ、沿道にビルが密集するようになります。

高島屋がある駅前交差点では、多くの人が信号待ちをしており、街道の面影はほとんど感じられません。

拡幅や建て替えが進んだ結果、宿場を思わせる建物はまったく残っていませんが、拡幅に応じず取り残された木造建物が一軒だけ残っていました。

住人の姿はなく、所有者不明の建物のようです。

[ 大宮 所有者不明?(2025 01 11)]

旧・中山道を歩いていると、「塩地蔵尊」の案内があったり、「火の玉不動とお女郎地蔵」が歩道に残されていたりと、車で通り過ぎていては決して気づけない旧街道の姿に触れることができます。

石仏や石碑は道路整備の際に道路外へ移転されることが多いようですが、「火の玉不動とお女郎地蔵」は歩道のほぼ半分を占める形でそのまま残されています。

哀れな女郎を思って、あえて動かさずに残したのでしょうか。

[ 大宮 火の玉不動とお女郎地蔵(2025 01 11)]

[ 浦和 マンションがいっぱい(2025 01 11)]

浦和の市街地に入ると、事務所や店舗よりもマンションのほうが多いように感じます。

合併によってさいたま市が誕生する前、旧・浦和市は“文教都市”と呼ばれており、近年は鉄道の利便性が向上したこともあって、住宅を求める人々からの人気が高まっているようです。

さいたま市となった現在でも、旧・大宮市は商業・業務、旧・浦和市は文教・官庁というすみ分けが、どこか残っているのかもしれません(浦和は県庁所在地ですが、それらしい風格ののある街並みとは言い難い感じ)。

中山道の宿場だったことを示す案内板や石碑は点在していますが、街並みの大半は現代的な建物で占められています。

道路拡幅のための買収が進めば、わずかに残っていた木造建物も、いずれは建て替えられてしまう運命にあるのでしょう。

[ 浦和 調宮神社(2025 01 11)]

建物が連なる旧・中山道ですが、浦和駅前交差点を過ぎると左手に調宮神社があり、大木の豊かな緑が目に入ってきます。

ここは狛犬の代わりに狛兎が出迎えてくれる、少し珍しい神社です。

このあたりから旧・中山道は、昔の幅のまま舗装されただけの、左右にくねくねと曲がる道になります。

しばらく進むと、大宮台地から下る「焼米坂」に差しかかります。

中山道を行き交う旅人に焼米を売る茶屋があったことに由来する坂で、現在は足元の地下にはJR武蔵野線のトンネルが通っています。

[ 浦和 焼米坂(2025 01 11)]

焼米坂を下り少し進むと旧・中山道は国道17号を横断し、左右に曲がる昔ながらの線形で住宅地の中を通り、やがて防音壁で囲まれた東京外環道の高架が見えてきます。

外環道の脇に「一里塚の跡」と刻まれた石碑があります。

江戸から5番目の一里塚がこのあたりにあったようですが、石碑が無ければ中山道だったとは思えません。

[ 浦和 一里塚の跡と外環の高架(2025 01 11)]

<参考資料>