[ 国道1号 東海道 箱根(2018年)]

[ 国道1号 東海道 箱根(2018年)]

< 広辞苑(岩波書店) >

道路 = 一般公衆の交通のために設けられた地上の通路。みち。往来。

道、路、途、径 = 人や車が往来するための所。通行する所。道路。通路。

街路 = 市街の道路

言うまでもありませんが「道路」とは人、自転車、自動車などが通るところで、幼稚園児でも知っている言葉です。

「道」、「路」、「途」、「径」も道路とほぼ同じ意味で使われていますが、「道路」は「道」、「径」などよりも自動車が多く通り、幅の広い人為的に造られたものといった感じがします。

「道路」のほかに「街路(ガイロ)」という言葉がありますが一般の人にはあまりなじみのない言葉です。使うとしても「街路灯」ぐらいでしょうか。

「街路」という言葉を耳で聞いてもイメージがわきませんが、文字を見れば街なかの道のことだろう、と想像はつきます。

しかし道路と街路には大きな違いがありました。

[ 甲州街道 国道20号(2025年)]

道路や街路のほとんどは国・都道府県・市町村が造りますが、その際に一般的技術基準となるのが道路法に基づき定められた『道路構造令』という政令です。

地方分権や地域主権の流れによって、一部の条項が地方公共団体の条例に委ねられていますが、根本的な部分はこの構造令の規定に基づいています。

したがって、全国の道路・街路は道路構造令の規定によって造られていると考えて差し支えありません。

[ 銀座通り(2023年)]

現在の道路構造令は、東京のような都市部の道路も人口の少ない地方部の道路も対象にしていますが、

旧・道路法の時代(1919~1952年)には『道路構造令』と『街路構造令』の2つの構造令が存在していました。

道路構造令[1919]の対象となる道路は、旧・道路法の規定により「一般の交通の用に供する道路にして行政庁において第二章による認定をなしたるもの」で、

大臣、知事、郡長、市長、町村長が認定した路線(国道・府県道・郡道・市道・町村道)が対象となっていました。

一方、街路構造令は、道路構造令[1919]の第19条「街路の構造については特別の定めをなすことを得」という条文に基づいた政令で、

対象となるのは街路構造令第1条に「街路と称するは地方長官の指定する市内及び市に準ずべき地域内における道路」と定められ、

道路構造令に比べると限定された地域に適用されていました。

[ メルボルンの街路(2025年)]

街路構造令では、

広路と称するは24間(約43.6m)以上

一等大路と称するは12間(約21.8m)以上、二等大路と称するは6間(約10.9m)以上

一等小路と称するは4間(約7.3m)以上、二等小路と称するは1間半(約2.7m)以上

の幅員を有する街路と定められていました。

また、街路は車道と歩道を区別し、各側の歩道幅は全幅の1/6を下回ってはならないとされて、区別しないことが許されるのは一等小路と二等小路に限られていました。

一方、道路構造令[1919]は、国道の有効幅員は4間(約7.3m)以上、府県道の有効幅員は3間(約5.5m)以上であり、街路が断然に広い幅を確保していたことがわかります。

1935(S10)年に道路構造令並細則改正要項が出され、国道は7.5m、指定府県道は6.0m、その他の府県道は5.5mの有効幅員を下回らないこととされましたが、道路の幅は有効幅員に路肩0.5m×2が付くだけの狭い道でした。

街路は、人や車を通すという道路としての最低限の機能のほかに、広い空間を確保し街並みを整え質の高い都市空間を創り出そうとする意図がうかがえます。

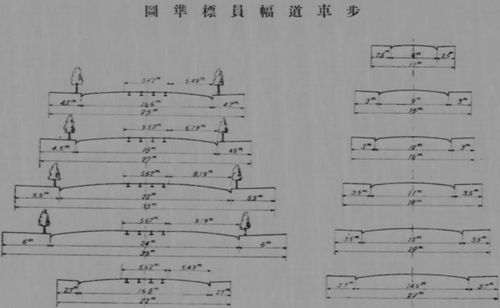

[ 震災復興の歩車道幅員標準図 ]

1923(T12)年9月に起きた関東大震災の復興事業では、短い事業期間に多くの街路を築造する必要があったため、

街路構造令に準拠して「歩車道幅員標準図」がつくられ、これに基づいて多くの街路が迅速に整備されました。

当時の人々の努力により震災復興事業は1923~1929年度で概ね完了し、1930(S5)年3月26日に帝都復興完成祝賀会が挙行されました。

遅々として進まなかった東日本大震災後の復興と比べると、帝都復興事業の驚異的な速さが際立ちます。

[ 昭和通り(2018年):銀座7丁目付近 ]

震災復興で整備された街路の中でも有名なのは銀座の東側を通る「昭和通り」です。

復興計画の当初案では、東京駅と皇居を結ぶ行幸通りと同じ40間約73mという規模でしたが、復興予算の縮小に伴い幅員が大幅に削られました。

それでも幅44mの幹線道路として整備され、中央には広い緑地帯があり、車道と歩道の間にも並木を設けたゆとりのある道路でした。

昭和通りはその後、1964(S39)年開催の東京オリンピックの交通対策として中央の緑地帯は立体交差に使われ、

街路樹も歩道部の2列のみになり自動車交通のための道路になりましたが、現在でも幹線道路として機能を果たしています。

[ 名古屋市 久屋大通(2015年)]

さらに街路構造令は第二次世界大戦の空襲で焼き尽された都市の戦災復興の際も、戦災復興都市計画街路標準横断図の基礎となり各都市の復興計画に用いられました。

しかし戦災復興事業は財政難のため、昭和24年6月24日に『戦災復興都市計画の再検討に関する基本方針』が閣議決定され、

その方針のひとつ「幅員のはなはだ大なる街路(概ね30メートル以上)は、その実現性並びに緊要度を勘案して適当に変更する。」に沿って、残念ながら多くの都市で街路の計画が縮小されました。

戦災復興による街路整備が計画を縮小することなく進んだのは、名古屋などごく少数の都市のみで東京では大幅な縮小・削減となりました。

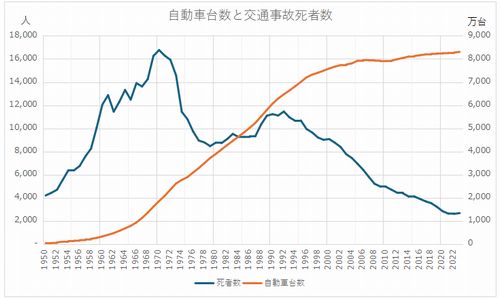

[ 自動車台数と交通事故死者数 ]

道路構造令[1919]が制定された当時は自動車台数が1万台弱と極めて少なかったので、歩道がなくても自転車や歩行者が大手を振って道路を通行できました。

しかし、経済企画庁が「もはや戦後ではない」と経済白書(1956年7月)に記述した頃になると自動車は200万台を超え、10年後の1967(S42)年には5倍の1000万台を突破する増加ぶりでした。

また、交通事故は自動車の増加を上回る勢いで増え、1955(S30)年に6,379人だった交通事故死者数は年々増加し、1960(S35)年にはほぼ倍の12,055人となり大きな社会問題になりました。

ピーク時の1970(S45)年には16,765人が交通事故により亡くなっています。交通事故の原因はドライバーの運転や歩行者の通行の仕方にも問題はありましたが、歩道や信号機の整備が十分でないため、歩行中の死者が最も多くなっていました。

[ 産業道路(2025年):1941~1962年に整備 ]

旧・道路法は1952(S27)年に新たな道路法の公布により廃止され、激変する道路交通の状況に対応するため、1958(S33)年に新しい道路構造令が制定されました。

これにより『街路構造令』は廃止され『道路構造令』に統一されました。

これまでの構造令は道路の種類、造る場所が決まるとほぼ自動的に幅員が決まりましたが、道路構造令[1958]では最新の道路工学の知見を取り入れ、概ね20年後の自動車交通量を考慮するようになりました。

また『街路構造令』の対象となっていた道路は、「市街部:市街地を形成している地域又は市街地を形成する見込みの多い地域」にある道路として、「第4種」または「第5種」の規格を適用することになりました。

第9条には「第4種の道路には、その各側に歩道を設けるものとする。」とされていたので、「第4種」の規格が適用されれば国道でも都道府県道でも市町村道でも歩道付きの道路整備が進むはずでした。

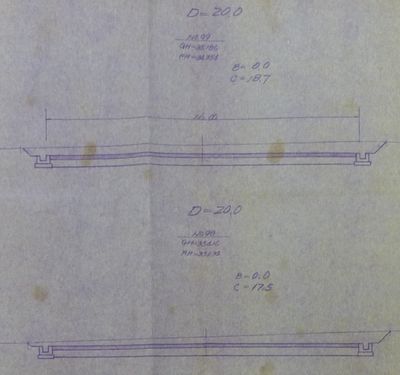

[ 県道練馬川口線 和光市内(旧大和町):1963(S38)年の工事図面 ]

しかし「市街部」の定義のうち「市街地を形成している地域」は判別が容易ですが、高度成長期にあって「市街地を形成する見込みの多い地域」の捉え方は難しく、20年後の交通量も推計が困難だったと思われます。

さらに、車道の幅員は自転車と自動車の交通量によって変わり、一見すると最近問題視されている自転車の通行スペースへの配慮がされているようですが、単位区間の自転車交通量によって頻繁に車道幅員が変化する使いにくい規定でした。

例えば、第4種道路で自動車交通量が1万台と想定される場合、自転車の混入率によって車道の幅員は9.0m、11.0m、13.0mのいずれかとされていました。

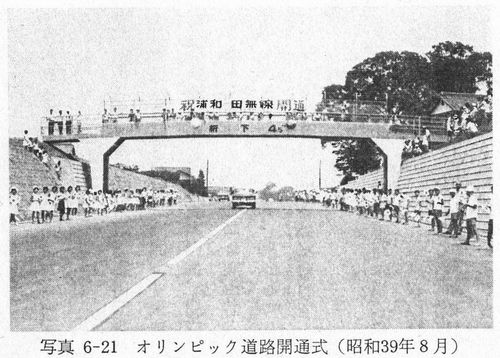

[ 県道練馬川口線(旧・浦和田無線):開通式の様子 ]

和光市内の県道練馬川口線は、1962(S37)年に幅員16mで都市計画決定され、東京オリンピックに合わせ1964(S39)年8月に開通しました。

南下すると国道254号と交差し、さらに進むと土支田交差点で都内に入り環状八号線につながる道路です。

和光市東輝橋歩道橋付近で行われた1964(S39)年の

開通式の写真を見ると、歩道は設けられていなので道路構造令[1958]の地方部の県道として第2種が適用されたと思われますが、幅員16mの根拠はよくわかりません。

この付近は板橋区、練馬区に接し、国道254号の南側は都内の計画幅25mに近い22mで決定されていますが、254号の北側にある東輝橋歩道橋付近は市街地になると想定されず歩道を設ける必要性が考えられなかったようです。

その後、周辺の市街化が進み必要に迫られ、16mの狭い道路の中に4車線の車道と歩道を入れ込むことになりました。

[ 60年後の県道練馬川口線(2025年):歩道の幅は1m程度 ]

道路構造令はその後も改廃があり、1970(S45)年に公布された構造令が改正を重ねながら現在も使われています。

歩道のほかに自転車道と自転車歩行者道の規定が設けられましたが、自動車優先の道路整備が急務であったため、

自転車道がつくられることはほとんどなく、自転車と歩行者が混在する自転車歩行者道による整備が進みました。

この結果、交通安全の御旗のもとに軽車両である自転車の歩道通行が進み、世界的に見ると特異な状況になりました。

[ 歩道を走る自転車(2025年) ]

また、道路構造令[1970]になってようやく「都市部」以外の「地方部」でも必要に応じて歩道を造ることができる規定が設けられました。

しかし日本は欧米と違って土地利用規制が甘く土地所有者の権利が絶大なので、市街化を抑制すべき市街化調整区域であっても建物が建ち、

そこに人が住めば道を歩く人が生じるので、ある程度の交通量がある道路では歩道を造らない訳にはいきません。

土地利用規制の甘さとそれに便乗する開発や建築が都市部と地方部の境を不明確にし、

後手にまわる歩道整備などが維持管理で首が回らない自治体にさらに余計な負担をかけているようです。

[ 調整区域に家が建つ ]

良質な都市空間や安全な道路を未来に残るストックとして造り出すためには、都市部と地方部を明確にし「全幅の1/6以上の歩道を各側に設ける」のように、

単純で思い切った基準があっても良かったのではないか、と思えてなりません。

<参考資料>