[ 御幸通り(2025年):東京駅方面 ]

[ 御幸通り(2025年):東京駅方面 ]

都道府県道の名称の中に『○×停車場線』『○×停車場□△線』といった路線を見かけることがあります。

駅に至る道路につけられている名称なので『△□駅前線』が分かりやすいと思いますが、どういうわけか”駅”ではなく”停車場”が使われています。

東京駅と皇居を結ぶ通称『御幸通り』は”停車場”が使われている路線の一つで、東京都道404号『皇居前東京停車場線』という路線名です。

東京駅は大正時代の建築当時の姿に復元され、威風堂々とした姿は停車場という少々古めかしい言葉がよく似合います。

[ 明覚駅前停車場線(2016年):延長64m ]

埼玉県内にも『川口停車場線』『大宮停車場線』『本川越停車場線』など”停車場”がつく多くの路線があります。

都道府県道の路線名に”駅”という言葉が使われずに”停車場”が使われているのは、道路法第7条(都道府県道の意義及びその路線の認定)の条文に、都道府県道が結ぶべき施設として”停車場”が使われているためです。

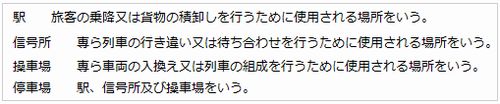

ところが、鉄道営業法に基づき定められた『鉄道に関する技術上の基準を定める省令』の第二条によると、”駅”は”停車場”に包含される施設であり、同じものではないことが分かります。

[ 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 抜粋 ]

”信号所”や”操車場”では人の乗降や荷物の積卸しは行われないので、都道府県道が結ぶ必要はないと思います。

数十年前に『夜明けの停車場』という歌謡曲がヒットしましたが、普段の会話で「○×停車場から電車に乗る」などと使われることはありません。

現在まで道路法に”停車場”が使われているのは何か深い理由があるのでしょうか?

[ 尾久操車場(2012年):人の乗降や貨物の積卸しはない ]

埼玉県内の県道で”停車場”が付くのは88路線もあります。

ほとんどが短い駅前の通りですが、なかには『白岡停車場南新宿線』(JR白岡駅~蓮田市南新宿)、『毛呂停車場鎌北湖線』(JR毛呂駅~鎌北湖)、『小鹿野影森停車場線』(小鹿野町~秩父鉄道影森駅)のように駅と主要な地点を結ぶ路線もあります。

”停車場”が付く路線の一つに『中津川三峰口停車場線』という県道があります。秩父市大滝の中津川から秩父鉄道の三峰口駅を結ぶ路線で停車場線としては長い路線です。

中津川三峰口停車場線の起点である中津川は、秩父市大滝(旧・大滝村)の中でも群馬県境に最も近い地域で、『ニッチツ(旧・日窒鉱業)』という会社が結晶質石灰石と珪砂を採掘・生産していました(2022年9月30日事業を終了)。

中津川を含む奥秩父の鉱山開発は、甲斐の武田氏による金の採掘が最初といわれています。

昭和12年から日窒鉱業により開発が進められ、鉛、亜鉛、磁鉄鉱などが採掘され、最盛期の昭和40年代には月に4万トンもの総出鉱量がありました。

[ S50地理院地図:日窒鉱山周辺 ]

鉱山が最盛期だった昭和38~43年は従業員は500人を超え、家族を加えると二千数百人が住み、社宅380戸、寮164室があり、生活用品を販売する供給所、集会所、郵便局、駐在所も置かれていました。

学校は小倉沢小学校が1930(S10)年、小倉沢中学校が1947(S22)年に開校し、児童・生徒数は400人を超える時期もありました。

その後、亜鉛残鉱量の減少や磁鉄鉱の選鉱コストの上昇などにより事業の合理化に迫られ、1978(S53)年に金属部門の生産を全て中止し、昭和40年代から開発が進められてきた結晶質石灰石と珪砂の非金属鉱物に重点が移されました。

従業員数も1973(S48)年以降は激減し、小学校、中学校は1985(S60)年にそれぞれ大滝小学校、大滝中学校に統合されました。

住む人がいなくなった鉱山村は、多くの建物が廃墟となっています。

[ 供給所(2012年):鉱山村のスーパーマーケット ]

鉱山村のスーパーマーケット的な存在であった供給所の建物は、わずかに窓に残るコーラやファンタの宣伝によって辛うじて売店だったことがわかる程度です。

屋根のトタンは全面が赤茶色に錆び、板壁は所々が壊れ穴が開いています。

ここからは鉱山村を取り囲む赤岩峠や八丁峠など1500mを超える山々が見渡せます。

標高は軽井沢とほぼ同じ900m程度なので、夏の最も暑い頃でも平均気温は30度を下回りますが、高原のような涼しげな地形ではないので避暑地といった雰囲気はありません。

[ ニッチツの社宅?寮?(2012年):夏なのに雪? ]

供給所の南側に、山にへばりつくように社宅らしい建物が放置されていますが、その前には鉱山で採れた細かく白い石粒が山積みにされています。

鉱山村周囲にある山々の圧倒的な緑の中で、白くキラキラと輝く石粒で造られた小山は目を引くものがあり、道路などから除雪した雪が堆積しているように見えます。

[ 雪の正体(2012年):靴の裏についていた石粒 ]

石粒は手に取って見ると2、3ミリの白い半透明で、ガラスの破片ほどではありませんが角張った感じのする石粒です。

素人には石灰岩なのか珪砂なのか全く区別がつきません。屋外に野積みにされているので、鉱山の製品ではないと思いますが、製造過程で出たゴミというにはもったいない感じです。

この石粒を使って一帯が整地されていれば、山奥に突如現れる白い砂浜のように見え、ちょっとした夏の名所になるのでは、と勝手に想像をめぐらしてしまいます。

[ 共同浴場(2012年):入口の注意書きが面白い ]

廃墟には共同浴場だった建物もあります。従業員用の浴場なので銭湯にあるような番台はありません。

壊れた扉の奥は脱衣所があり、その先に5、6人が入れそうなタイル張りの浴槽を見ることができます。

共同浴場の入口には「従業員並びにその家族の浴場に付き部外者の入浴はご遠慮ください 事業所長」と注意書きを掲げるからには、勝手にひと風呂浴びる不埒な部外者が多かったのでしょう。

[ ニッチツの工場(2010年)]

さらに山を下ると鉱山の設備が山裾にへばりつくように建っています。

2022年9月30日をもってニッチツは事業を終了したので、今では静かになっていると思います。道路わきには積荷の重さを計る台貫も残っています。

ニッチツが操業している時は、ここまで来ると廃墟から脱出した感じになり、物が動いたり音がしてもビックリすることもなく安心できました。

操業が終わった今はどうなのでしょうか。

[ ニッチツ事務所(2012年)]

ニッチツの事務所は、板壁の渋い建物で年季が入ったいい感じでした。

同じ頃に建てられた建物でも、人が使っている建物と使っていない建物では、老朽化の度合いに大きな差が出ています。

これらの事務所も閉鎖されたので、これからは老朽化の一途です。

事務所の中は外から容易に見えたのですが、近代的とは言えないところが周りの雰囲気とよく似合っていて、日頃あくせくと働かされている近代的なオフィスにはない温もりが感じられました。

最近、人気が高まっている昭和レトロそのものです。

[ 秩父鉱山簡易郵便局(2012年)]

ニッチツ事務所の横には『秩父鉱山簡易郵便局』もありました。

郵便局は1941年(S16)年12月に開局し、簡易郵便局に格下げになったものの、ニッチツの閉所まで営業を続けていた唯一の公共的施設でした。

この郵便局が鉱山村のほぼ南端になります。

[ 雁掛トンネル(2012年):このトンネルは林道 ]

鉱山村のある小倉沢と南側にある広河原沢を結ぶ雁掛トンネルは、長さ399mもありますが幅が狭いうえに内空は素掘りのままで岩が露出しています。

このトンネルは県道ではなく林道なのですが、ダンプトラックが通ることもあるので、出会ったときは運が悪かったと諦めて延々とバックするしかありませんでした。

真っ直ぐなトンネルなので照明がなくても出口が明るく見えて安心できますが、夜の通行は少々不気味です。

鉱山が最盛期の頃は索道(ロープウエイ)が連絡していて、鉱石の出荷に使われるほか生活用品も運んでいました。

索道で運びきれない場合は、トラックがこのトンネルを通って運び出していました。

[ 県道のトンネルの一つ(2012年)]

県道中津川三峰口停車場線は、鉱山村側から雁掛トンネルに入る直前を左に曲がる道で、その先には小さなトンネルが2つあります。

トンネルは乗用車がやっと通れる程の大きさしかなく、素掘りのままで坑口の処理もされてません。

2つのトンネルの先を少し行くと車が通れる道はなくなり、小倉沢までは何とか歩いて下りられますが、沢筋は岩肌が剥き出しになり歩ける道はありません。

この場所は県道中津川三峰口停車場線の交通不能区間なので、県道に向かう分岐には柵があり車は通行止めになっています、くれぐれもご注意を。

[ 小倉沢(2012年):歩くのも困難 ]

雁掛トンネルを出た南側にもニッチツの鉱山設備が建っています。

ニッチツのホームページによると「坑道からは重金属を含む有害な水(坑廃水)が流れ出す恐れがあります。このため当社は、坑廃水浄化のため重金属を分離する自動中和処理施設を設置し、鉱害防止に取り組んでおります。」とあり、このための施設のようです。

この辺は大黒鉱床といわれ、採掘が行われていた時は、鉛、亜鉛、磁鉄鉱の産出量の多い重要な鉱脈の一つでした。

[ ニッチツ資源開発本部だった(2012年)]

ニッチツの鉱山設備を後にして中津川三峰口停車場線を三峰口方面へ進むと、しばらくは切り立った岩壁が道路の横にそそり立ち、ひどいところは道路の上空にまで岩が覆いかぶさっています。

岩壁のほとんどはロックネットといわれる金網が張られているため、山間の道を走っているというより金網の中を走っているような感じになります。このネットは落石の発生を抑えるのではなく、小さな落石が道路に飛び出すのを防ぐ効果しかなく、ネットの下から落石がはみ出していることもあるので、走行時は要注意です。

道幅が狭く、対向車が来たときはすれ違える場所までバックしなければならないので、対向車が来ないように祈りながら走りましょう。

[ 中津川三峰口停車場線(2012年)]

鉱山村からくる中津川三峰口停車場線と長野県から三国峠を経てくる林道との合流点は、通称『出合』と呼ばれています。

秘密基地の入口のようなコンクリートの構造物は、県道中津川三峰口停車場線の出合トンネル入口で、三国峠方面へ真っ直ぐ進んでいる道は林道です。

[ 出合交差点(2012年):三国峠方面への林道との分岐点 ]

『出合』から三峰口駅方面への道は少しはマシになり、更に進み湖面が見えてくると立派な道になります。

滝沢ダムが堰き止めて誕生したダム湖(奥秩父もみじ湖)によって水没する区間があったので、ダムの建設にあわせて付け替え道路が整備されました。

[ 鷹岩トンネル(2012年)]

水没する道路は取り壊されなかったので、ダムが完成した後も渇水などで湖面が低下すると昔の姿を見ることができまが、すでに崩れ始めているので、いずれは道路の形が分からなくなりそうです。

県道中津川三峰口停車場線は国道140号と丁字で交差しますが、交差点には信号機もなく交差点の名前を示す標識もありません。

[ 付替え前の中津川三峰口停車場線(2012年)]

秩父鉄道の三峰口駅へは雁坂峠からくる国道140号に合流したあと、奥秩父もみじ湖左岸側のトンネルの多い140号を東へ進み、滝沢ダムを過ぎループ橋で高度を下げます。140号を17kmほど走り三峰口駅を案内する標識が出たら、丁字交差点を曲がり白川橋を渡ると秩父鉄道三峰口駅に着きます。

中津川三峰口停車場線が通る中津川渓谷は、紅葉の時期は観光客も訪れますが、それ以外の季節は地元の人が走る程度でひっそりとしています。

ニッチツが事業を終了したので、廃墟だった鉱山村はさらに早く姿を変えていきます。中津川三峰口停車場線は交通量の少ない道ですが、地形が厳しく落石などの事故が多いので、鉱山村を見学する際は十分な注意が必要です。

<参考資料>