[ 獨協大学前駅(2017年):松原団地側 ]

[ 獨協大学前駅(2017年):松原団地側 ]

東武鉄道は東武スカイツリーライン『松原団地』駅の駅名を2017年に変更しました。

新しい駅名は、近くにある大学の名称と、奥の細道の風景地として国指定の名勝地となった草加松原を組み合わせた『獨協大学前<草加松原>』です。

大学と名勝地草加松原の存在を示すことで、地域のイメージアップと観光地としてのPRにつながるとのことです。

『団地』という言葉は良いイメージがないようで駅名から消されることになりました。

[ 建替え前の松原団地(2017年)]

松原団地は日本住宅公団が建設した敷地面積49ヘクタール、総戸数5,926戸の団地で、1962(S37)年12月から入居が始まり当時は“東洋最大規模のマンモス団地”と言われました。 松原団地駅も同年に開業しましたが、団地は建て替えが進み駅開業時とは大きく様相が変わりました。

1955(S30)年に誕生した日本住宅公団は、都心での用地確保が次第に困難になり、郊外で大規模な団地開発を始めます。

日本住宅公団10年史の巻頭に松原団地の写真がありますが「既成市街地内での団地造りには各種の問題を含んでおり、住宅用地の確保は極めて困難であった。

公団の団地造りの方向は、次第に周辺へ伸びていった。」のキャプションがついています。

[ 1964年の空中写真 ]

(国土地理院MKT645X-C6-14より一部切抜き)

日本住宅公団のような『○○公団』という言葉は、最近あまり耳にすることはなくなりましたが、少し前は東名や関越などの高速道路を建設し管理していた日本道路公団、成田空港を管轄していた新東京国際空港公団、自前の油田開発や石油備蓄を目的とした石油公団などがありました。

[ 関越道(2024年):日本道路公団が造った ]

公団という組織は第二次大戦後に誕生しました。GHQは占領下の日本で政府に対し、供給不足にある商品の公平な分配に責任を負うよう指示しましたが、政府は戦時期の国策会社を用いて統制しようとしました。

しかしGHQは戦時期に民間企業が持っていた独占的な配給統制の権限を排除しようとし、政府自らが当たればよいと、反対したのです。このため、政府の組織として公社、配給団、配給庁、公庁が構想されましたが、

最終的にはGHQの指令に基づき「Goverment Corporation」としての性格を備えた公団が誕生したのです。

1947(S22)年以降、産業復興公団、価格調整公団、原材料貿易公団、食糧配給公団、酒類配給公団など、戦後の混乱を彷彿させる名称の公団が次々と誕生しましたが、日本の戦後復興が軌道に乗るとその使命を終え全て廃止されました。

公団が廃止されたことに伴い、1952(S27)年7月31日の国家行政組織法改正により、「第二十二条 公団は、国家行政組織の一部をなすものとし、その設置及び廃止は、別に法律でこれを定める」が削除され、公団は国家行政組織から外されたのです。

[ 成田空港(2024年):新東京国際空港公団が造った ]

その後、高度経済成長期にさしかかる頃になると、行政に関連する公的な事業を遂行するため、特別の法律により、愛知用水公団(1955年設立)、日本住宅公団(1955年設立)、日本道路公団(1956年設立)など、公団の設立が再び盛んになります。

これらの公団の予算は所管する大臣の認可事項で、国会のコントロールから逃れ得るという点で、三公社(日本国有鉄道、日本専売公社、日本電信電話公社)を簡便にして官界で使いやすいものとして構想されたもの、と言われています。

[ 浦山ダム(2020年):水資源開発公団が造った ]

バブル景気が終わり低成長期を迎えると、公団を含む特殊法人は設立当初の社会的要求を概ね達成し、時代の変遷とともにその役割が変質・低下しているもの、民間事業者と類似の業務を実施しており国の関与の必要性が乏しいもの等、の存在が批判の的になりました。

小泉内閣は、構造改革のひとつとして総理を本部長とする「特殊法人等改革推進本部」を設置し、2001(H13)年12月に策定した「特殊法人等整理合理化計画」に基づき、すべての公団を独立行政法人あるいは株式会社に改組しました。

最後まで残っていた日本道路公団など道路四公団が2005(H17)年10月1日に解散し、「公団」の付いている特殊法人はすべて消滅しました。

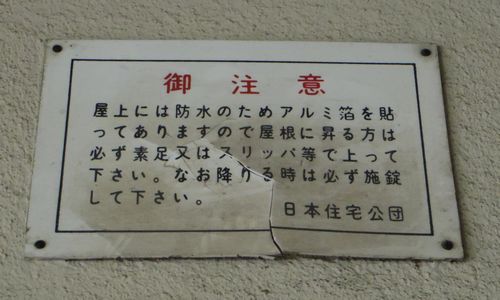

[ 日本住宅公団(2016年):川口栄町住宅にあった ]

日本住宅公団は、特殊法人等整理合理化によって消滅した都市基盤整備公団の母体のひとつでした。

都市基盤整備公団の過去をたどると、1955(S30)年に設立された日本住宅公団が、1981(S56)年に宅地開発公団と統合して住宅・都市整備公団となり、1999(H11)年に分譲住宅からの撤退にともない都市基盤整備公団に改組されました。

2004(H16)年の独立行政法人化の際は、地域振興整備公団の地方都市開発整備部門を統合し、現在の独立行政法人都市再生機構(通称 UR都市機構)に至りました。

[ MM21(2014年):住宅・都市整備公団時代に ]

日本住宅公団は「住宅の不足の著しい地域において、住宅に困窮する勤労者のために耐火性能を有する構造の集団住宅及び宅地の大規模な供給を行うとともに、健全な新市街地を造成するための土地区画整理事業を施行することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与すること」を目的としていました。

宅地開発公団と統合するまでの間に賃貸住宅62万戸を供給し、26,294ヘクタールの宅地開発を行いました。

しかし、1956(S31)年に供給した約40㎡の賃貸住宅の家賃は4,600円で、当時の国家公務員の初任給月8,700円に比べ高い物件でした。

[ 赤羽台(2024年):右は保存される41号棟 ]

日本住宅公団は、東京の多摩ニュータウンなど巨大な都市開発を手掛け、埼玉県内でも松原団地のほかに越谷市の武里団地、さいたま市の田島団地など大規模な公団住宅を造り、多くの住宅を供給してきました。このため公団住宅は、広い敷地に鉄筋コンクリート造4~5階建て、同じ仕様の羊羹のような集合住宅が数多く建っている、“○○団地”のイメージが強くあります。日本住宅公団が建設する住宅のカテゴリーのうち“団地住宅”が公団住宅のイメージとして定着してしまったようです。

[ 公団住宅の種類 ]

埼玉県内では1956(S31)年10月に入居が始まったさいたま市北区の西本郷団地(建替え済み:建替前332戸→建替後491戸)が最も古い公団住宅で、その後も団地規模の大小はありますが毎年入居が行われました。その中には、”団地住宅”に代表される公団住宅のイメージとは少々異なる市街地住宅と言われる公団住宅もいくつかあります。

[ 渋谷2丁目住宅(2024年):1961年入居 ]

市街地住宅とは「通勤等に至便な地域に賃貸住宅を建設するとともに都市の再開発を図る」ことを目的とし1956(S31)年に創設された住宅です。一般的な手法は敷地の所有者または借地権者に呼びかけて、商店や事務所等の施設を公団資金で建設し長期割賦譲渡することを条件に、借地権利金を支払わずに借地権の一部を取得し、施設と一体として賃貸住宅を建設する方法でした。

予算に限りがある公団にとって、地価が高騰する状況下で用地買収をすることなく、既成の市街地に住宅を建設する手掛かりになった事業でした。交通至便な地区で賃貸住宅を建設しつつ、保健上・防災上危険視されている商店街などを近代的なビルに改造することで、都市改造の手法として期待されるようになりました。

低層階に商店や事務所、上層階に住宅がある建物は「ゲタばきアパート」とよばれ、竣工後土地の提供者と公団が施設部分と住宅部分とを区分所有するものでした。

[ 渋谷2丁目住宅(2024年)]

1960年頃から都心部に住宅を求める人が増え、市街地住宅の入居希望者が急激に増えたにもかかわらず、都心部に建設敷地を確保すること非常に難しくなり、かなりの戸数を都心から相当離れた市街地に建設せざるを得ない年度もありました。

都心部では地価の高騰や地主の要望に応え市街地住宅を建設するために、高層化は避けて通れませんが、団地住宅と同程度の5階建程度を前提とした工事費相当の予算しか与えられず、戸数確保のため1K、1DKが増えたそうです。

埼玉県内にもいくつか市街地住宅が建設され、現在でも当時の建物がそのまま使われているものもあります。高度経済成長期や昭和が過去の時代となり、バブル景気の頃が懐かしまれるこの頃は、公団住宅もレトロ感を持って見られることもあるそうです。新しいマンションの波間に埋もれてしまいそうな初期の”市街地住宅”が埼玉県にも残っています。

[ 1961(S36)年11月6日:左下は北浦和駅 ]

(国土地理院 航空写真 MKT613-C17-18から一部切抜き)

〇団地名:北浦和

〇所在:さいたま市浦和区(北浦和駅徒歩2分)

〇規模:5階建て16戸

〇入居:昭和34年11月~

〇昭和39年家賃:[世]5,600~8,000円

[ 北浦和市街地住宅(2025年)]

JR京浜東北線の北浦和駅東口から200mにある、埼玉県内で最も古い市街地住宅です。大きな建物ではないので一階に入っている店舗はドラッグストアだけです。

建築当時、中山道沿いにはすでに鉄筋コンクリート造らしき建物が見られますが、周辺は低層の木造戸建て住宅で埋め尽くされています。北浦和駅周辺は、戦前に耕地整理によって道路や宅地が整えられていたため、早くから住宅地として利用されきました。また、近くには公立高校で多くの東京大学入学者を出している県立浦和高校、駅西側の北浦和公園は1969(S44)年までは埼玉大学があり、文教都市としてのイメージを高めていました。

[ 北浦和市街地住宅(2025年)]

一階はドラッグストア、その上に16戸の住宅のみというこぢんまりとした構成ですが、駅から200m程度の近さは魅力です。現在はUR都市機構から土地所有者に譲渡・返還され、民間不動産屋が賃貸しています。

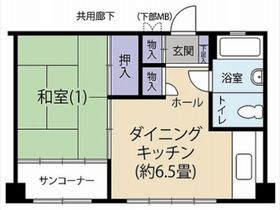

2025年2月にネットに掲載されている物件がありました。内装は白を基調にリフォーム済みです。

・1959年10月(築66年)

・2DK ( ダイニングキッチン 4.5帖 和室 4.2畳 和室 6畳

) 37.58㎡

・3階/5階建

・賃料5.2万円

[ 北浦和市街地住宅(2025年):HOME'Sネット情報 ]

北浦和住宅が建てられた昭和30年代は住宅の大量供給が急務であり、日本住宅公団は設計基準を定め対応していました。床面積37.58㎡は、現在の最低居住面積水準では2~3人世帯ですが、望ましいとされる誘導居住面積水準で見ると単身用の水準でしかありません。これでも当時は小世帯9畳以上、一般世帯12畳以上が目標とされていたので、一般世帯向けの住宅です。モノがあふれる現代ではさすがに家族で生活するには狭すぎますが、単身、2人世帯で使う分には駅に近く周りには生活に必要な店舗もあり、お手頃な物件ではないでしょうか。

[ 北浦和市街地住宅(2025年) ]

正面から見ると住宅部分の階に生活感は見られませんが、裏(南側)から見るとベランダに洗濯物があったり、布団が干してあったりで築60年超の公団住宅ですが、今でもアパートとしてしっかりと機能しています。

間取り図では分からないのですが、昭和30、40年代の公団住宅は階高が低く敷居から鴨居まで1740mmが標準だったので天井も低いのです。とくに玄関のドアはとても小さく感じ、

現代の若者は頭を下げて通らないとぶつかるかもしれません。

[ 1961(S36)年11月6日:中央の道路は中山道 ]

(国土地理院 航空写真 MKT613-C17-18から一部切抜き)

〇団地名:浦和仲町

〇所在:さいたま市浦和区(浦和駅徒歩5分)

〇規模:5階建て21戸

〇入居:昭和36年8月~

〇昭和39年家賃:[小世]5,000~5,800円

[ 浦和仲町(2016年):名称が書いてあった ]

浦和仲町の公団住宅は、中山道側から見ると珍しく建物に『浦和仲町公団アパート』と小さくですが名称が書かれていました。

1,2階には中華料理の銀座アスターが店を構え、住宅階は目隠しが付いているので、この建物に公団住宅があったことを知る人は少ないでしょう。こちらの住宅も土地所有者に譲渡・返還され、北浦和市街地住宅と同じ会社が賃貸しています。

江戸時代は中山道の浦和宿だったところで、昭和初期に行われた耕地整理に組み入れられなかったこともあり、宿場町独特の間口が狭く奥行きのある短冊状の敷地割りが残っています。

浦和仲町の公団住宅はその一つに建てられたので、間口が狭く細長い建物になっています。

[ 浦和仲町市街地住宅(2025年)]

周りの敷地も同じような短冊状なので、隣の建物とはほとんど隙間がありません。

店舗が入っている1,2階部分は、隣の建物との間隔は人が通れないほどの狭さですが、住宅がある3階以上は凹型に壁を引っ込めて太陽の光が届くような配慮がなされています。

さらにベランダがないので、屋上で洗濯物が干せるようになっています(住人が勝手に干してる?)。

[ 浦和仲町市街地住宅(2025年)]

目隠しを取付けた正面の造りは偶然にも左右の建物と同じような表情になっているので、この一角はなんとなくまとまった街並みの感じを受けます。

看板が比較的少ないことも落ち着いた印象を与える要因のようです。

中山道側の正面とは異なり裏側はいかにもアパートといった様相です。3~5階は階段室から各戸へ向かう廊下が見えるので、住宅が並んでいることが想像できます。この時期の公団住宅はどこもエレベーターがないので、階段で上らなければなりません。

階段には円形の手摺が取付けられていますが、買い物の帰りの荷物を4,5階まで運びあげたり、高齢者が階段を昇るのは大変な労働です。

残念ながら敷地目いっぱいに建物が立っているので、エレベーターを追加するスペースはありません。

[ 浦和仲町市街地住宅(2025年)]

中山道を挟んだ反対側では、いくつかの敷地をまとめ20階建て146戸が入る大型のマンションが立ちました。

浦和駅周辺は交通の便が良いうえ住宅地としてのイメージも高く、中山道沿いに限らずマンション建設が盛んです。

これらのマンションは夫婦+子供1~2人の子育て世代をターゲットにしているようです。

さいたま市の人口は、2005(H17)年に岩槻市と合併した時は118万人でしたが、2018(H30)年には130万人を突破しまし、2025(R7)年は135万人と伸びを保っています。

いずれは減少傾向になると予測されているので、余剰の住宅が増え、人気のないマンションでは空室が多くなり維持管理が難しくなります。

さらに建替えようとしても住民それぞれの事情があり、区分所有のマンションは合意形成が難しいそうです。

[ 浦和仲町市街地住宅(2025年):HOME'Sネット情報 ]

浦和仲町市街地住宅も2025年2月にネットに掲載されている物件がありました。こちらの部屋も白を基調としたリフォーム済みの写真が掲載されていました。

・1961年7月(築64年)

・1DK ( ダイニングキッチン 6.6帖 和室 6畳

) 32.19㎡

・5階/5階建

・賃料4.5万円

[ 旧・松原団地(2017年):今はコンフォール松原 ]

公団住宅の建設が始まった昭和30年代は、白黒テレビ、洗濯機、冷蔵庫が三種の神器として普及しましたが、古い公団住宅にはこれらを置くスペースさえないものもありました。さらに、その後も電子レンジ、電気炊飯器などの家電製品がどんどん増え、狭い台所は物置のようになり人が動けるスペースは狭くなる一方です。また、子供たちに個室を与えるようになると、部屋数の不足は火を見るよりも明らかです。

日本住宅公団が建てた賃貸住宅は、公営住宅にならって耐用年数70年で家賃を設定していました。しかし、住宅の規模や間取り、設備などが今日の水準に比べて劣っているため、すでに建て替えられた住宅も数多くあります。

[ 川口仁志町住宅(2016年):取り壊され幼稚園に ]

住宅の量を確保する昭和30年代の方針から、現在は美しく安全で快適な住環境を提供する方針に変わっています。さらに住宅の量が確保されると、公団の業務は民業圧迫とされました。公団の解体後、市街地住宅の多くは「UR賃貸住宅ストック再生・再編方針(H19.12.26)」において、『土地所有者等への譲渡・返還等』の対応とされました。北浦和住宅と浦和仲町住宅は、土地所有者等への譲渡・返還された後も賃貸住宅として活用され、建物の歴史を物語るかのように「北浦和市街地住宅」「浦和仲町市街地住宅」という名称が使われています。

[ 川口の市街地住宅 ]

市街地住宅には土地所有者が自治体のケースもあり、川口市内はこのような市街地住宅がいくつかあります。 川口市は東京に隣接し旧・浦和市よりも都内に近く、駅に至近の物件もありましたがすでに取り壊された物件もあります。取壊し後の土地は住宅ではなくk公共施設に使われることが多いようです。

[ 川口仲町住宅(2016年):取り壊され公民館・図書館に ]

公団住宅は、関東大震災のあとに不燃の集合住宅の必要性から造られた同潤会アパートに比べれば、革新性・創造性はありませんが、市街地に低層木造住宅が広がっていた建設当時は、新しいまちづくりの象徴のように見えたのではないでしょうか。

住宅公団時代に設定した耐用年数70年を迎えることができる建物はあるのでしょうか? 短いサイクルで住宅の取壊しと建設を繰り返していては、いつまでも高い家賃が家計を圧迫し、ゆとりある生活は夢のまた夢です。

<参考資料>