[ 中川(2017年):八潮市潮止橋上流 ]

[ 中川(2017年):八潮市潮止橋上流 ]

埼玉県は海なし県ですが大きな川が流れています。

群馬県境を流れる利根川、千葉県境を流れる江戸川、県の中央部を流れる荒川は、埼玉県に住んでいる人ならば一度は聞いたことがある大きな川です。

その次に大きな川は、県東部を流れる中川ではないでしょうか。

大きさを比べる項目は、長さ、幅、流域面積、水量などいくつかありますが、川を眺めて「大きい」と感じるのは、全体の川幅と水面の幅で大きさを感じると思います。

中川は利根川や荒川に比べると川幅は広くありませんが、下流部では川幅に占める水面の割合が大きいため、「大きな川」と感じるのかもしれません。

県西部の丘陵地に住む県民が広い水面を持つ川を見ると、同じ埼玉とは思えない光景に驚きを感じます。(あくまでも個人の感想です)

[ 中川起点(2025年):平地にある起点 ]

現在の中川は、羽生市の東武鉄道羽生駅から1kmほど東に起点がありますが、その上流にも水路があり葛西用水路の下をサイフォンで交差しています。

起点には「一級河川中川起点」と彫られた石柱がなぜか2基あり、東京湾に注ぐまでの地図も置かれています。

上流にも水は流れていますが、河川法上はここが中川の起点になっています。

中川は本格的な源流を持たない低地のみを流れる河川で、羽生市の起点から約81kmの長さがあります。

起点付近の標高は14m程度なので、単純に計算すると14m/81km=0.017%ときわめて緩やかな勾配です。

荒川や利根川のような山奥の緑に囲まれた源流を想像していると、中川の起点はおおいに期待外れです。

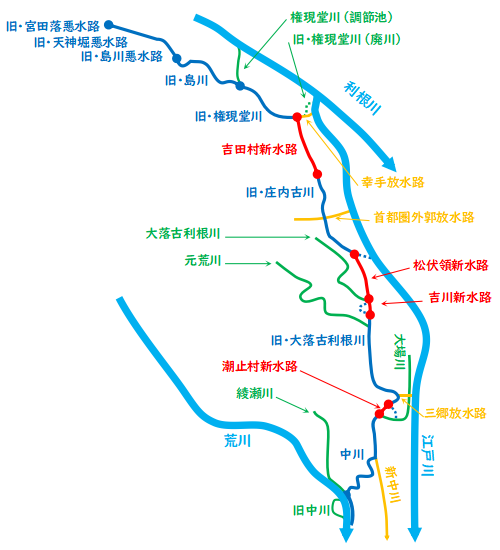

[ 中川改修の概略図 ]

近世は江戸市中を流れる部分のみが中川と言われていましたが、現在の中川は河川法により

荒川合流点から羽生市までが中川に指定され、下流から東京都、国、埼玉県が管理しています。

中川は利根川改修に付随して大正時代に改修が行われる以前は大落古利根川を本流とする流れで、

現在の流路になったのは改修工事が終わる昭和に入ってからです。

改修が終わるまで埼玉県内に「中川」という名の川は存在していませんでした。

[ 加須市川口付近(2025年):與八圦樋跡から ]

大正時代に始まり中川を形づくた改修は、加須市川口(旧・国道125号古門樋橋下流)付近から、

荒川放水路(現在の荒川)の築造によって付け替えられた綾瀬川との合流点までを対象に行われました。

利根川改修に付随して埼玉県東部の河川改修が必要となったのは、

①締め切られる権現堂川に流れ込んでいた悪水の処理

②江戸川の拡幅改修による庄内古川の付替え

が大きな原因です。

利根川改修は1900(M33)年度に始まりましたが、1910(M43)年の大水害を受け計画が見直され

江戸川も改修に含まれることになり1923年(T12)年度完成を目指しましたが、完成は1930(S5)年度にずれ込みました。

[ 旧・島川と旧・権現堂川の合流点(2025年):右は権現堂調節池 ]

①締め切られる権現堂川に流れ込んでいた悪水の処理

上流では羽生領、島中領及び五霞村からの三悪水が旧・権現堂川に流れ込んでいましたが、

利根川改修により分派していた旧・権現堂川が締め切られるため、

新たに開削する吉田村新水路により旧・権現堂川を旧・庄内古川に接続させることになりました。

旧・島川と旧・権現堂川は堤防があったので人力で断面を拡げる河床の掘削が主な工事でしたが、

旧・権現堂川から旧・庄内古川を結ぶ約6kmの吉田村新水路は、1918(T7)年12月に着手し主に人力で掘削と築堤が行われ1926(T15)年3月に完了しました。

吉田村新水路が旧・庄内古川に接続するのは、杉戸町椿(杉戸町立東中学校西側)の水路が合流する付近です。

現在では新水路と旧・庄内古川だった区間の違いは分かりません。

[ 吉田村新水路の最下流部(2025年):船渡橋上流 ]

②江戸川の拡幅改修による庄内古川の付替え

旧・庄内古川は渡良瀬川の下流部でしたが、江戸時代の利根川改修により渡良瀬川から切り離され、埼玉県東部地域の水を集め流れる川になりました。

現在の野田橋付近から下流は江戸川に隣接して流れ、八木郷村長戸呂(現・三郷市)付近で江戸川に合流していました。

江戸川は拡幅と堤防の嵩上げを行うため、隣接する旧・庄内古川を10km余りを付け替える必要がありましたが

「水利上並びに工事費節約上得策なると認め」られ、近くを流れる旧・大落古利根川に接続させることになりました。

「水利上の得策」とは、江戸川から離れることでより広い地域から集水できるということでしょうか。

旧・庄内古川を旧・大落古利根川に接続させるために造られたのが松伏領新水路です。

松伏町金杉(松伏町立松伏中学校東側)から松伏町下赤岩の大落古利根川まで約3.7kmの新水路築造が1920(T9)年から機械掘削により始まります。

しかし地盤が軟弱で交差する道路や水路が多いため一部は人力で施工され、掘削が完了した1922(T11)年に通水、1924(T13)年3月に新水路は完成しました。

松伏領新水路として新設された区間は直線と滑らかな曲線で、ほぼ並行して国道4号東埼玉道路の建設が進められています。

[ 松伏領新水路(2017年):弥生橋上流 ]

[ 大落古利根川合流部(2017年):東埼玉道路の工事前 ]

大落古利根川との合流点より下流の区間は、直轄工事年報に概ね以下の工事を行うと記されています。

「…庄内古川外三悪水路が合流するため改修の必要が生じた。

流量が増加するが現在の高水位とし沿川の排水に悪影響を及ぼさない工事行う。

このため90cmないし1.5mの河床掘削により河積を確保する。

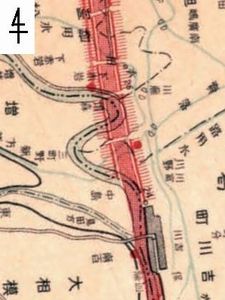

吉川町(現・吉川市)及び潮止村(現・八潮市)地先の甚だしい屈曲部は新川を開削して直線化を図る。… 」この方針に沿って大正から昭和にかけて改修が進められました。

[ 屈曲部の旧河道(2025年):吉川市と越谷市の境 ]

吉川市の屈曲部は1921(T10)年から人力と機械により工事が行われ、関東大震災の直前1923(T12)年8月に開削が完了しましたが、

震災により新水路にも被災があり国費も入れて復旧が行われました。

改修された屈曲部は旧堤防がないので現地に行ってもかつて川だった場所とは思えません。

旧河道のほとんどは、近隣の市町で構成される東埼玉資源環境組合(当時は埼玉県東部清掃組合)の最終処分場として埋め立てられ、

1981(S56)年から野球場などのグラウンドとして使われています。

グラウンドになっていないところは、工場が立っていたり吉川市の資材置き場として使われているようです。

旧河道と新水路に囲まれたところは畑と民家が点在し、中川に架かる新川橋で吉川市の本体とつながっています。

近年は国道4号東埼玉道路が開通したので大きな変化があるかもしれません。

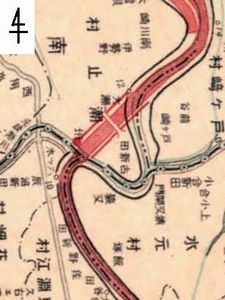

[ 吉川町 潮止村:昭和5年度直轄工事年報付図 ]

もう一つの屈曲部があった旧・潮止村は、合併により現在は八潮市の一部になっています。

八潮市は2025(R7)年1月に起きた下水道管損壊による道路陥没事故の現場として全国的に有名になってしまいました。

潮止村新水路の工事は1920(T8)年から機械による掘削が始まり、翌年から築堤も行われ1926(T15)年2月に完成ました。

潮止村屈曲部は、中川改修が始まる以前に埼玉県が大落古利根川の改修を手掛けようとした際、

下流の二郷半領を中心とする住民が改修により下流の洪水危険性が高まるため直線化を条件にしていたほどで、昔から流下不良の原因となっていた屈曲部だったようです。

旧・潮止村は

新水路によって分断されのみならず、新水路のため数十町歩の耕地を買収され農業生産が減少したので、

1927(S2)年8月に旧河道の「土地無償交付願 南埼玉郡潮止村大字大瀬地先」を県知事あてに願い出ています。

しかし受入れられなかったようで、県は1938(S13)年8月になって「南埼玉郡潮止村地内廃川敷ヲ雑種財産ニ引継ノ件」で売払い可能な土地にしています。

[ 大場川(2025年):この先に旧・大落古利根川道が流れ込んでいた ]

[ 旧堤防(2025年):右側が旧河道 ]

旧・潮止村と旧・戸ヶ崎村(現在は三郷市)境にあった旧河道は、航空写真で見ると戦前には埋め立てられ、戦後の一時期は水田として使われたようです。

その後の処分経緯はわかりませんが、1960(S35)年頃から道路が梯子状に造られ家屋が建ち始め、さらに5年ほど経つと周辺よりも家屋の密度が高くなっています。

払下げられた旧河道の方が周辺の農地より開発が早かったようです。

中川の改修によって八潮市の飛び地になった地区では、約52.3ヘクタールに及ぶ土地区画整理事業が行われています。

この区域の中に、しっかりと形を留めた旧堤防が残っているところがあります。

三郷市側には旧堤防は全く残っていませんが、八潮市側の大場川に近いところで旧堤防を見ることができます。この部分は旧河道の払下げ時にどういう訳か除かれていたようです。

[ 旧堤防(2025年):右側は土地区画整理事業中 ]

旧堤防と隣地との高低差は大きいところで2mほどあり、天端は舗装され自動車が通れる程度の幅があります。

土地区画整理事業では道路になる計画なので、近い将来に削り取られ周りの宅地と同じ高さになるようです。

この旧堤防は、明治初期に作成された迅速測図にはっきりと描かれているので、江戸時代には存在していた堤防です。

旧河道のうち東京府境となっていた区間は、現在は大場川の最下流部になっており土地区画整理事業の区域には含まれていなので、

当面は現在の姿が保たれそうです。

[ 明治迅速測図(1880年) ]

[ 大瀬古新田土地区画整理事業計画図(2025年) ]

大場川となった区間は、改修前と同じような幅があり同じような水面もありますが、

プレジャーボートが浮かび埼玉県側の高水敷は多くのプレジャーボートで占領されています。

ボートに占領されていないところは、水際が鋼矢板やコンクリートで固められ人工的な河岸になっています。

大場川が第二大場川と合流するところには草の茂った中州がありますが、残念なことに廃船が野晒しになり、

浅瀬には半分沈んだ船が泥をかぶり、船の墓場と化しています。

東京湾まで20km近くありますが、船を持ちたい小金持ちには人気があるようです。

[ 大場川(2025年):ボートの墓場 ]

大場川が中川に合流する地点には2連の大きな水門があり、プレジャーボートはこの水門をくぐり満々と水を湛えた中川を海へ向かって遊びに行くようです。

水門の少し上流の中川にはオイルタンクと係船場があり、小さなタンカーがこの辺りまで油を運んでいるので、川を使った水運がまだ埼玉にも残っています。

緩やかな

川の勾配がここではメリットになっています。

[ 大場川合流点(2025年):直線化された中川 ]

[ 綾瀬川合流点付近(2014年):手前は荒川 ]

近世は江戸市中を流れる部分が中川と呼ばれていましたが、

中川という名の由来は、東西の葛西領の中間を流れているから、隅田川と江戸川の間を流れているから、などが挙げられますがはっきりしていません。

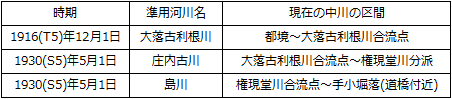

埼玉県は「中川」が延伸されるまで、その下地となる河川を準用河川に認定しています。(権現堂川は利根川の派川として扱われていました。)

[ 準用河川の認定 ]

改修により中川はほぼ現在の姿になり、下記の内務省告示で海から加須市川口までが正式に「中川」という名になり、埼玉県内まで「中川」が伸びてきました。

[ 昭和5年6月28日官報 ]

告示された区間より上流の手小堀落(道橋付近)から羽生市起点までは、島川悪水路、天神堀悪水路、宮田落悪水路のままでした。

しかし戦後になり羽生市など沿川の市街化が進むと農業排水だけでなく都市排水も流れ込むようになり、

農業サイドでの管理が難しくなったと思われます。

[ 島川起点石柱(2025年):道橋架替えのため中川から離れた ]

新しい河川法が1965(S40)年4月1日に施行され、同日施行の政令第43号「河川法第4条第1項の水系及び一級河川を指定する政令」により中川は、

上流端 左岸 羽生市大字羽生字東谷3701番の1地先

右岸 羽生市大字東谷字向谷412番地先

下流端 (海に至る)

となり、現在の起点まで「中川」が伸びてきました。

江戸市中を流れる川の名前だった「中川」は、河川改修によって起点が加須市、羽生市へと上流へ上り、現在では約81kmの長さに成長しました。

成長著しい中川ですが、国土地理院が1977(S52)年に発行した2.5万地形図「越谷」の地形図は、中川に庄内古川、古利根川と記されています。

中川という名になってほぼ半世紀が経ているのに、河川の名前は扱いがいい加減だったようです。

[ 2.5万地形図「越谷」1977/12/28(昭52)]

[ 昭和19年の潮止村 ]

(国土地理院空中写真892-C2B-142より)

大正時代の直轄工事年報に中川は「利根川その他の洪水の余波を被らざる限り本川自ら水害を起こすことなし」と記されていました。

流域は農地が主体だったため雨水を溜めることでき、川への流出も緩やかだったため、勾配の小さい河川でも溢れることはなかったのでしょう。

農地に水が溜まっても家屋は自然堤防など小高いところにあったため、家屋浸水にまでは至らなかったのかもしれません。

改修工事は終わりましたが中川流域が低平地であることに変わりはなく、流域の市街化や地下水くみ上げによる地盤沈下もありたびたび水害が発生し、戦前・戦後を通して中川の更なる改修が進められます。中川で流しきれなくなった水は、最下流では新中川が造られ海へ注ぎ、埼玉県内では首都圏外郭放水路、三郷放水路、幸手放水路が築造され洪水時にはポンプで江戸川に吐き出しています。

[ 利根川水系中川綾瀬川河川整備計画 大臣管理区間 R5.11 ]

東京一極集中は未だに衰えることなく首都圏では宅地化が進行し、加えて近年の地球温暖化による気象の変化もあり、2023(R5)年に中川流域で約590ヘクタール、約4100棟が浸水する大規模な水害が発生しました。

これを受け

2025(R7)年現在、首都圏外郭放水路から元荒川合流点の間で中川から江戸川へ流す新たな放水路が検討されています。

放水路がたくさんあるこの流域を上空から見ると、あみだくじのように見えるかもしれません。

<参考資料>