[ 大正13年直轄工事年報 附録図面 荒川下流改修工事平面図 ]

[ 大正13年直轄工事年報 附録図面 荒川下流改修工事平面図 ]

「春のうららの 隅田川♪ のぼりくだりの 船人が♪」で始まる『花』は、ある程度の年齢の人ならば小中学校の音楽の時間に歌った経験があると思います。

現在の隅田川は、放水路として造られた荒川との分岐である北区の岩淵水門から下流の旧荒川を指します。

『花』が作曲された1900年当時は放水路の計画すらなく、江戸時代からの習わしで千住大橋付近の下流が隅田川と呼ばれ、場所によっては浅草川、宮戸川、両国川、大川など様々な呼び名がありました。

[ 東武線小菅駅から(2018年):荒川に架かる橋 ]

現在の荒川である荒川放水路は、明治期に旧・荒川のたび重なる洪水により大きな被害が発生したため、東京の下町を水害から守る抜本的対策として計画され、1911(M44)年に着手し1924(T13)年に通水しました。

それ以前は待乳山聖天から三ノ輪にかけて日本堤という土手があり、氾濫した洪水が江戸の街中に流れ込むのを防いでいました。

土手の上は新吉原の遊郭へ向かう道でもあり、夜な夜な遊郭へ通う客が土を踏みしめたので丈夫な堤防になったとも言われています。

日本堤は荒川放水路が完成したのち、関東大震災後の復興土地区画整理の際に取壊され「土手通り」という道路になりました。

道路沿いには天丼で有名な『土手の伊勢屋』のように、昔はここに堤があったことを偲ばせる名が残っています。

[ 土手の伊勢屋(2016年):日本堤は広い道路に ]

隅田川は江戸時代から幅の広い川で、嘉永5年(1852年)の本所絵図には吾妻橋76間(≒140m)、両国橋96間(≒170m)とあり、現在の川幅とほぼ同じ幅があったようです。

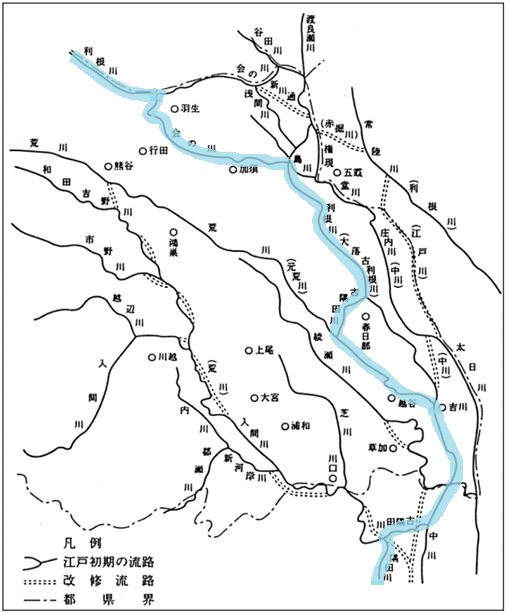

[ 流路の変遷図:青が昔の利根川 ]

隅田川は荒川の最下流部の名称ですが、『古隅田川』という川がさいたま市岩槻区から春日部市内の大落古利根川に流れ込んでいます。

昔の埼玉県東部は利根川と荒川が流れ込む低平地でしたが、江戸時代以降に利根川の東遷、荒川の西遷などの大規模な河川付け替えが行われ、川の流れが大きく変えられました。「元」「古」「旧」がつく名前の川は、昔の流れを教えてくれます。

「大落古利根川」は昔の利根川の流れで、春日部市内で古隅田川に流れ込み、岩槻区で現在の元荒川を流れ吉川市で大落古利根川に戻り、都内では古隅田川(現在は河川として存在しない)を流れ、隅田川につながっていました。

[ 古隅田川跡(2018年):綾瀬駅の南 ]

都内の古隅田川は、古隅田川親水公園に幅7,8メートルの水面が残るほかは道路となっている区間が多く、並行して人工的なせせらぎが流れているところもあります。

水路として使われていた区間も下水道の整備により遊歩道に生まれ変わっています。

古隅田川は葛飾区と足立区の区境でもありましたが、蛇行の著しい古隅田川がそのまま区境になったので、川がなくなった今でもくねくね曲がっています。区境を追っていけば古隅田川だったところを歩いて行けます。

都内の古隅田川は川としての役目を終え歴史上の存在となりつつありますが、埼玉県内の古隅田川は現役の川として水を流しています。

[ 古隅田川の跡が区境(2018年):左 足立区 右 葛飾区 ]

[ 大落古利根川との合流点(2025年)]

古隅田川が利根川の本流として機能していたころは、現在と反対方向の春日部市から岩槻区に向かって流れていました。

その後の利根川東遷や荒川西遷など河川の付替えによる水位低下のため流向が変わり、大落古利根川に流れ込むようになったと言われています。

水位が低下した古隅田川では、澪筋部分の川底を地域の農民が浚って古隅田川の本流をつくりあげたと考えられています。

さらに、古隅田川本流につながる黒沼落しや上院落しが掘られ、周辺の干拓開田が進められてきました。

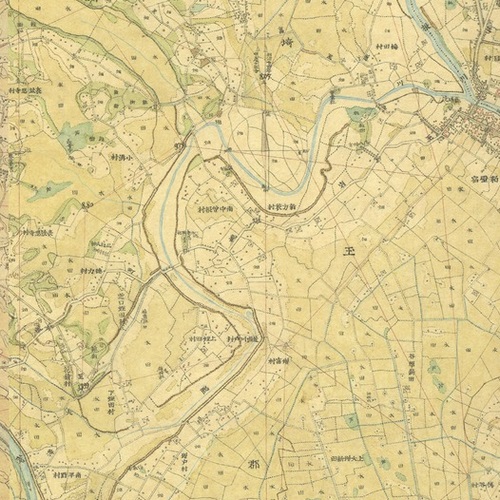

[ 明治迅速測図:旧堤防がよくわかる ]

低湿地の開田は進みましたが、古隅田川は大きく蛇行し勾配は極めて緩やかなため、川の排水能力が農作物の生産量を左右する状況でした。

このため古隅田川沿いの集落は、排水能力が低下しないようにするための川底浚いや藻刈り草刈は、各地域に欠かせない重要な行事でした。

また大雨が降るたびに本流から洪水が溢れ出すので、自然堤防(洪水が運んだ土砂が造る微高地)を嵩上げして堤防が形作られました。

[ 古隅田公園(2025年):旧堤防が公園に ]

旧堤防の高さや幅は場所によって異なりますが、高さは数十㎝から高いところでは2~3m、幅も20~30m以上あるところや数mしかないところもあります。

『明治迅速測図』を見ると旧堤防の位置がよくわかり、南中曽根村と記載されている付近(現・春日部市立宮川小学校付近)の川幅は約200mもありました。

自然堤防の上に築かれた旧堤防は、現在でもはっきりした形状でかなりの長さが残っており、一部は春日部市の古隅田公園として散策路がつくられています。

大きな旧堤防は樹木が生い茂り、手入れがされていないところは密林の様相を呈しているところもありますが、水に浸かる心配がないため、道路が通され住宅が建っているところもあります。

[ 旧堤防の内側(2018年):住宅地が広がる ]

古隅田川の流域は、たびたび豪雨による水害に見舞われてきましたが、1937(S13)年6月と1941(S16)年7月の水害では、冠水により関係する水田の約6割で収穫が皆無となる被害を受けました。

このため、県営かんがい排水事業の一環として、大落古利根川合流点からやじま橋(古隅田川と旧古隅田川の合流点)までの3,410mが第一期工事として1943(S18)年に着工。

戦時中も学生や沿川農家の協力により工事が続けられ、終戦により一時中断したものの翌年には再開され1948(S23)年に完成しました。

この工事では、現在の南栄町工業団地を蛇行していた古隅田川をショートカットする幅20~24mの新たな流路が設けられ、現在の国道16号付近から城殿宮橋(埼葛斎場組合斎場)付近まで約1kmの直線区間が誕生しました。

[1947(S22)年:ショートカットと合流部の付替えの工事中]

(国土地理院空中写真USA-M28-103から一部切り抜き)

城殿宮橋からやじま橋までの間は、広かった水路のうち水が流れていた流路を掘り下げ、緩やかなカーブで一定の幅に整えられました。

掘り下げられた水路と旧堤防の間には、水田が広がるどかな田園風景がみられたはずです。

これらの工事はすべて農地の排水を改善する排水改良事業として行われ、古隅田川という名前はついていましたが、法律上は”河川”ではなく農業用の排水路でした。

[ 旧古隅田川(2018年):都市下水路の様相 ]

石橋のやじま橋が架かっていた上流は、古隅田川と旧古隅田川に分かれます。

最も古い流路が旧古隅田川ですが、ほぼ全区間が両岸とも鋼矢板で固められた人工的な姿になっています。現在では住宅が立ち並び、市街地の排水路の様相です。

一方、古隅田川は素掘りの水路で、ところどころがブロックの護岸になっていますが、雑草や葦が生い茂るよく見られる普通の水路です。

現在のやじま橋はコンクリートの橋ですが、1984(S59)年までは石橋が架かっていました。旧古隅田川の改修によって不用となった石橋は、旧堤防を使った春日部市の古隅田公園に移設し保存さています。

[ やじま橋(2018年):1737年に古隅田川に架けられた石橋 ]

大きく蛇行していた古隅田川をショートカットしたところでは、新しい流路と旧流路に囲まれた一帯で工業団地の造成を目的に、面積43.7ヘクタールの内牧第一土地区画整理が1964(S39)年12月から始まりました。

さらにその北側では1971(S46)年3月から内牧第二土地区画整理が始まり、57.1ヘクタールの水田が住宅地に変わりました。

古隅田川が春日部市とさいたま市岩槻区の市境になっている春日部市立宮川小学校付近では、旧堤防に囲まれた一帯が排水改良事業後もしばらくは水田として耕作されていましたが、1970年頃からまとまった規模で宅地造成が行われ、戸建ての住宅が建ち始めました。

東武野田線豊春駅から近いところは5分程度、遠いところでも20分で歩いて行けるので、首都圏に人口が集中した高度経済成長期に多くの住宅が建ちました。

どういう訳か、現在の古隅田川西側の岩槻区は市街化調整区域、東側の春日部市は市街化区域になっています。

[ 左 1961(S36)年:水田のみ 右 1979(S54)年:開発がほぼ完了 ]

(国土地理院空中写真 MKT613-C31-1、CKT792-C3A-27より一部切抜き)

水田が潰され工場や住宅が建ち都市化が進むと、土地改良区が古隅田川を農業用排水路として管理することが難しくなっていきます。

地元では古隅田川を農業排水路ではなく”河川”として管理するよう県に要望を繰り返し、1970(S45)年5月1日から一級河川古隅田川として埼玉県が管理することになり、河川としての整備が始まります。

河川を拡げる工事は下流側の大落古利根川合流点から進められ、2025年時点でかえで通り上流まで工事が進んでいます。

どういうわけか、国道16号古隅田橋の付近は川幅が狭いままです。

[ 上院調節池 ]

(国土地理院空中写真CKT20192-C13-32 r1より一部切抜き)

このほかに、古隅田川と旧古隅田川の合流点付近には、大雨が降ったときに古隅田川を流れる水を一時的に貯める上院調節池の整備が進められています。

調節池は古隅田川の旧堤防を挟んで両側に広がり、大昔は川だった土地とその外側を買収して造られています。

住宅地が開発される前に調節池の工事が始まっていれば、旧堤防に挟まれた場所に調節池が造られていたかもしれません。

もともとは川の水が流れていたところなので、そこに水を貯めるのが最も自然です。

[ 上院調節池(2025年):右側が調節池 ]

<参考資料>