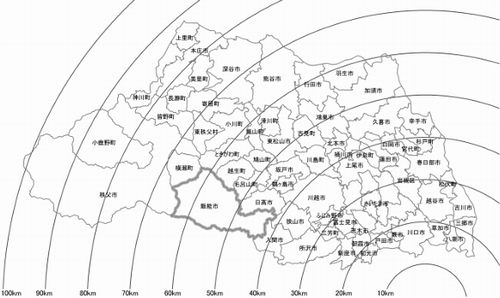

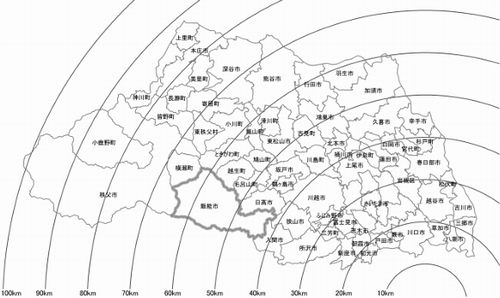

[ 飯能市の位置 ]

[ 飯能市の位置 ]

「飯能(はんのう)」は難読地名と言われる「越生(おごせ)」ほどではありませんが、埼玉県の市町村では読み方に迷う部類かもしれません。

西武池袋線を使っている人にとっては、飯能行きの電車があるので抵抗なく読めると思います。

飯能市は平成の市町村合併により旧・名栗村と合併したため、埼玉県内では秩父市、さいたま市に次ぐ面積がありますが、市域の75%を山林が占めています。

江戸時代から西川材といわれる材木の産地で、江戸の街の大火からの再建、関東大震災や戦後の復興に需要がありました。

しかし安い輸入材に押され林業に携わる人は激減しました。

林業は衰退しましたが、豊かな森林がある飯能は西武池袋線で東京から50分ほどなので、平日でも奥武蔵の山歩きを楽しむご高齢の人を見かけます。圧倒的に女性が多いのは平均寿命が長いためでしょうか。

[ スイッチバックの飯能駅(2025年)]

飯能市は西武池袋線とJR八高線が通っていますが、乗り換えができるのは東飯能駅です。

飯能駅は西武池袋線の駅で、県内では珍しくスイッチバックする構造になっています。

池袋から来た電車は飯能駅で進行方向を逆にして秩父方面へ向かいます。

西武鉄道の前身の武蔵野鉄道が1915(T4)年に開業した区間は池袋駅~飯能駅で、

飯能駅は当時の市街地から南にはずれた桑畑に設けられ、駅の先は名栗川の渓谷なので線路を真直ぐに伸ばすのは難しそうです。

現在の西武線は秩父までつながる路線ですが、このような形態の線路なので池袋駅から飯能駅までが西武池袋線かと思いきや、

その先の吾野駅までが西武池袋線で、吾野駅から西武秩父駅までの間が西武秩父線です。

合併以前に武蔵野鉄道がスイッチバックで吾野駅まで開通させ、合併後の西武鉄道なってから1969(S44)年に吾野駅~西武秩父駅までが開通したため、

このような路線名になったようです。

[ メッツァ(2021年)]

奥武蔵の山々を抱える飯能市ですが、2018(H30)年に新たな観光施設ができました。

農業用の人造池だった宮沢湖の周りにフィンランド語で「森」を意味する「メッツァ」という、森と湖の北欧ライフスタイル体験施設が開業しました。

メッツァは「ムーミンバレーパーク」と「メッツァビレッジ」の2つのエリアがあり、「ムーミンバレーパーク」はムーミンを中心とした有料のテーマパークですが、

「メッツァビレッジ」はショッピングや飲食が楽しめるお店があり、無料で入れる公園のようなエリアです。

ムーミンの作者トーベ・ヤンソンの故郷であるフィンランドに似ているとは思えませんが、どうしてこの地だったのでしょうか。

市内には1977(S52)年に開園した「トーベ・ヤンソンあけぼの子どもの森公園」があり、ムーミンと縁があったからかもしれませんが、事業を行ったのは投資会社といわれるフィンテックグローバル(株)なので、そろばん勘定が第一だったはずです。

[ 銀座通り(2025年)]

森林や丘陵に観光施設の多い飯能市ですが、昔から続く旧市街地にも面白いところがあります。

旧市街地は県道青梅飯能線と銀座通りに沿ったあたりが古くから栄えていたとこです。

1915(T4)年に武蔵野鉄道が開通すると山元にあった木材業者が飯能駅周辺に店を構えるようになり、昭和初年には材木を業とする店が20軒を超えていました。

林業が盛んな頃は西川材の出荷などで人が集まり、人が集まれば飲食、遊興のお店も生まれます。

県道や銀座通りはそこそこの幅がありますが、横へ入る路地は狭く車一台がやっと通行できる幅しかないところも多くあります。

[ 無名の路地(2012年):10年たっても変わらない ]

[ 旅籠横丁(2025年):旅館がある道 ]

旧市街地の周りでは土地区画整理が行われていますが、古くから家屋が密集していた旧市街地は手つかずのまま残されています。

都市計画の指定状況からみると、土地区画整理が行われず(≒道は狭く不整形)、商業地域400%が指定(≒あらゆる用途の建物が高密に建てられる)され、

古くからの木造住宅も残り何かと問題にされる地区です。

また郊外の幹線道路沿道に店舗が立地する反動で旧市街地は商業の空洞化が進み、空き店舗も増えています。

このような状況を打開しようと「飯能まちなかを元気にする会」が様々な活動を行ってます。

その一つに「路地の愛称看板設置事業」があります。

路地に愛称の由来や特徴が書かれた小さな看板を掲げて、ふらっと訪れた人に街の生い立ちを紹介してくれます。

[ 第1区第2595号線起点(2025年)]

そんな路地の一つに、「飯能でいちばん狭く、短い?公道」と紹介されている市道があります。

看板には通り抜けできると書かれているので、試しに銀座通りから南へ向かって歩いてみました。

銀座通りからの入口は、人の家の脇を通り抜けるような感じで、歩くのには不自由しない幅があります。

進むにつれて両側を塀とフェンスに挟まれ狭さが実感できますが、足元には砂利が敷かれ飛び石のようにブロックも置かれているので、安心して歩けるようになっています。

さらに進むと電柱が占用?しているので、体を横向きにしないと通れない幅になります。

終点にも電柱が道を塞ぐように立っていて、人の進入を拒んでいるように思えます。

終点には愛称看板がないので、こちらから入る人はいなさそうです。

[ 第1区第2595号線終点(2025年) ]

愛称看板に公道とあるので、飯能市の道路台帳を見ると「第1地区第2595号線」とあり、幅0.9mではありますが本当に飯能市道でした。

2595号線の西側には100号線(愛称:旅籠横丁)、101号線(愛称:伊勢屋横丁)があり、どちらも幅は2.5mほどしかありません。

101号線の西側にある102号線は2595号線より短く幅は0.8mと記載されていますが、舗装された通り抜けできる道です。

残念ながら2595号線は「飯能でいちばん狭く、短い?公道」ではないようです。

台帳を見ると、旧市街地の市道は狭い道が多く4m未満が大勢を占めています。

102号線より狭く短い市道があるかもしれません。

道路台帳には

2595号線の東側に2594号線が描かれていますが、現地には存在していません。

[ 第1区第102号線(2025年):この道が最も狭くて短い? ]

[ 畑屋横丁(2012年):木造3階建ての畑屋 ]

旅籠横丁も伊勢屋横丁も昔の雰囲気が感じられた路地ですが、4m未満の道なので建築基準法の規定により後退して建替えられることもあります。ほかの狭い路地も

建物が変わり道幅が広くなれば、路地が持っていた雰囲気は大いに変わってしまうでしょう。

畑屋横丁の名になっている畑屋は、明治期に建てられた木造3階建の料亭でしたが、鰻屋を経て現在はかき氷屋だそうです。

このあたりが昔からの歓楽街でしたが、まわりの建物は建替えが進んでいます。

写真手前の丸窓がある建物は寿司屋で、その隣はスナックでしたが現在は戸建て住宅になっています。顔を赤らめた旦那衆が千鳥足で歩く横丁という雰囲気はありません。

[ 無名の路地(2025年):手前の道は拡がりつつある ]

(上の写真は[無名の路地(2012年)]を反対側から撮ったもの)

外国人観光客が訪れれば喜びそうな、ちょっと昔の日本が見られる飯能ですが、旧市街地は高齢化が進み人口が減少しているので、今ある建物を残すことすら難しそうです。

飯能駅北側の駅前通りは、通りに面して建物が並んでいますがその裏側には駐車場が広がっています。

これからも建物が減って駅前駐車場が広くなっていくのでしょうか。

<参考資料>