[ 平成の合併 ]

[ 平成の合併 ]

埼玉県の北東部にある加須市(かぞし)は、2010(H22)年3月に加須市、騎西町、大利根町、北川辺町が合併し現在の加須市になりました。

現在は利根川が加須市を分断しているようにみえますが合併の前は加須市の北側を利根川が流れ、対岸は江戸時代の利根川東遷により切り離された北川辺町でした。

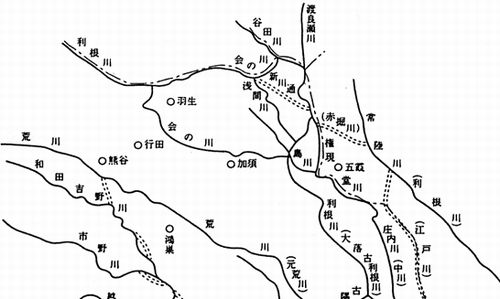

現在の利根川は千葉県銚子市で太平洋に注いでいますが、江戸時代になるまでは埼玉県の東部を流下し東京湾に流れ込んでいました

[ 東遷前の利根川 ]

16世紀末に徳川家康が関東に転封を命ぜられ、利根川の東遷が始まります。

事業の目的は、江戸を利根川の水害から守る、新田開発を推進する、舟運を開き東北と関東との輸送体系を確立する、といわれています。

最初に行われたのが、川俣(国道122号昭和橋付近)から乱流していた流路の整理です。

1594(文禄3)年に現在の羽生市にあたる地域に堤防を築き、南流していた会の川の流れを絶ち東への流れに一本化します。

この工事により本流は東へ向い浅間川を南下し、現在の大落古利根川を流れ東京湾に注ぐようになり、羽生・加須地域の治水は一応の安定を得ました。

[ 加須駅前~125号BP 断面図 ]

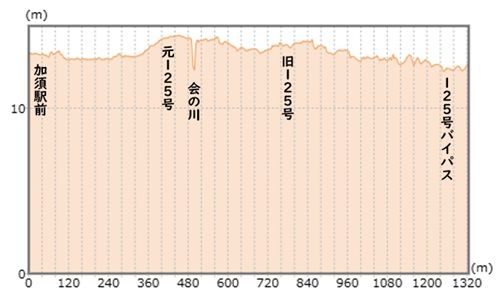

会の川を締め切る工事は、利根川の水流が激しく大変な難工事であったといわれています。

締め切られた会の川に沿った地域は、川の流れが運んだ土砂が堆積してつくられた自然堤防が発達し、標高11~18mの高さがあります。

江戸時代はこの自然堤防の上に、中山道と奥州街道を結ぶ脇往還がつくられ、往還に沿って東西方向に宿場町が発達し加須市の基礎を築きました。

[ 脇往還だった元125号(2025年):土手という町名 ]

脇往還は1953(S28)年に千葉県佐原市から埼玉県熊谷市を結ぶ二級国道125号佐原熊谷線に指定されましたが、バイパスの建設により現在は県道と市道になっています(以下、元125号と記述)。

元125号のうち駅前通りから東側は、1956(S31)年に都市計画道路『3・6・6中央通り線(11.0m 2車線)』に指定されます。

拡げられたところもありますが往還だった当時と変わらぬ幅と思われるところもあり、沿道には往時を偲ばせる商家・民家も点在していますが、多くのお店はひっそりとしています。

[ 脇往還だった元125号(2025年):都市計画はあるが ]

[ 昭和通 開通記念碑(2025年)]

元125号の少し南側に4mほどの道路が交差する十字路があり、『昭和通 開通紀念碑』という昭和12年建立の石碑があります。

交差する道路のうち、元125号に並行する道は1909(M42)年の地図に描かれているので、それと直交する道が『昭和通』のようです。

元125号から南へ坂をくだり十字路を越え先の丁字路まで約120mの道で、道幅は広くても5mくらいです。

石碑が建つほどの道なので、脇往還に並んでいた家屋を移転して造られたのでしょうか。

この道を見ると、脇往還だった元125号が自然堤防の最も高いところを通っていることが良く分かります。

[ これが昭和通?(2025年)]

『昭和通』のほかに加須市内には『3・4・2昭和通り線(16.0m 2車線)』という都市計画道路があります。

脇往還だった元125号は自動車の交通が多くなったので、市街地を北側に迂回するように愛宕交差点から南篠崎交差点まで、約3kmのバイパスが1956(S31)年に都市計画決定されました。

両側に並木と歩道が設けられたゆとりある道で、1967(S42)年5月10日に全線が開通しました(以下、旧125号と記述)。

沿道には全国展開している飲食店の看板が目立ちますが、加須市の名物であるコシが強くのど越しの良い手打ちうどんの店もあります。

[ 旧125号(2025年)]

旧125号は加須の市街地のみを迂回するバイパスでしたが、国道125号の交通量が増えたため埼玉県内のほぼ全区間(熊谷市、行田市、羽生市、加須市、久喜市)で、

1964(S39)年から1980(S55)年にかけて125号のバイパスが都市計画決定されました。

今までに(2025年時点)、4車線の道路はほぼ出来上がり、中山道と奥州街道を結ぶ脇往還は国道17号と国道4号を結ぶ国道125号バイパスとして、多くの車が走る幹線道となっています。

125号バイパスは市街地を大きく避け田園地帯の中を通っているので、店舗などの商業施設の立地はまだ多くありませんが、市街地に近いところは徐々に変わりつつあります。

田畑だったバイパス沿道に店舗・娯楽などの商業施設が立地するとそこへ向かう交通量が増え、幹線道路本来の役割である中長距離の円滑な交通に良からぬ影響を及ぼします。

125号バイパスは三代目の国道ですが、四代目が誕生する日が来るのでしょうか。

[ 125号バイパス(2025年)]

[ 東栄通り線の未整備区間(2025年時点)]

加須市内には次々とバイパスが造られる道路がある一方で、全く整備の進まない都市計画道路があります。都市計画道路『3・6・10東栄通り線(9.0m

2車線)』のうち元125号『3・6・6中央通り線(11.0m 2車線)』から旧125号『3・4・2昭和通り線(16.0m 2車線)』を結ぶ区間です。

元125号の南側は歩道は無いものの2車線の道路ですが、北側は幅2mもないような狭い道が50m程続き民家の門前にぶつかります。

旧125号につなげるためには、その先の民家を退かして会の川を渡らなければなりません。

旧125号と同じ1956(S31)年に都市計画決定されているのですが、現地は計画決定当時のままの姿が残っているようです。

[ 3・6・10東栄通り線と元125号の交点(2025年):北側から ]

狭い道から交差点を見ると、このあたりの元125号も自然堤防の最も高いところを走り、その先が大きく下っていることが良く分かります。

3・6・10東栄通り線は古くからある市街地であり市街化区域にも指定された地域に計画されているので歩道の必要性があると思いますが、 9mの幅で両側に歩道を設けようとすると歩行者のすれ違いができない1.25mしかとれません。

9mの幅に固執するなら一方通行か歩行者専用にせざるを得ず、2車線を確保するなら最低でも12mに広げる必要があります。

加須市内には3・6・10東栄通り線のほかにも幅9m・2車線で都市計画決定された道路がありますが、

都市計画決定からすでに60年が経過し加須市の中心は125号のバイパスが出来るたびに動いています。

これからこの都市計画道路はどうなるのでしょうか、廃止?拡幅?車線減?

[ 元125号と3・6・10東栄通り線の交点(2025年) ]

<参考資料>