[ 川越 時の鐘(2024年)]

[ 川越 時の鐘(2024年)]

最近のTV番組は予算が少ないためか、これまで取り上げられることが少なかった首都圏のマイナーな観光地を、バスや徒歩で巡る番組が増えたように感じます。

また、限られた地域内では知られているものの、有名店とまではいかない飲食店がマスコミで紹介され混雑に拍車をかけ、日頃利用しているサラリーマンなどの足を遠退かせているケースもあります。

埼玉では都内から楽に日帰りできる川越、秩父がこのような番組に取り上げられる筆頭です。

蔵造の街並みがある川越の一番街は、道路が狭いため休日には観光客が車道にまで溢れ出しています。川越に比べれば秩父は混雑とまでは言えませんが、紹介された飲食店には列ができています。

紹介されるとこによって地域の活性化につながれば、人口減少に悩む地方にとって大変ありがたいことでもあります。

[ 長瀞ライン下り(2023年) ]

秩父の観光地と言えば、荒川に横たわる巨大な岩畳で有名な長瀞が、近くにある宝登山とともに紹介されます。

荒川を船で下る長瀞ライン下り、麓の宝登山神社や宝登山山頂へ上るロープウエイがなどが映像によく登場します。

さらに荒川の上流に向かい、二瀬ダムの堤頂を渡り観光道路として開かれた山道を上ったところにある三峯神社は、宮本武蔵が二刀流を開眼した地といわれ、パワースポットとして紹介されることもあります。

三峯神社は毎月一日に「白い氣守」を頒布していましたが、これを求める人が激増し神社への道が大渋滞したため、2018年6月1日から頒布は休止状態が続いています。

2007年までは神社への交通手段に三峰ロープウエイもありましたが、秩父鉄道三峰口駅からロープウエイ山麓駅まではバスに乗らなければならなかったので、大渋滞の状況は変わらなかったかもしれません。

SNSやマスコミの紹介が逆に悪い影響を及ぼした一例ですが、熱しやすく冷めやすい日本人の国民性も困ったものです。

[ 三峯神社(2019年)]

[ 武甲山(2025年):石灰石採取による縞模様 ]

秩父市街のほぼ中心には、宝登山神社、三峯神社とともに秩父三社のひとつに数えられる秩父神社があります。

毎年12月2,3日に例大祭である秩父夜祭が行われ、山車が市中を巡り市役所手前の談合坂といわれるきつい坂を上る頃がクライマックスになります。

秩父夜祭は京都祇園祭、飛騨高山祭と共に日本三大曳山祭のひとつに数えられ、2016(H28)年にユネスコ無形文化遺産に登録されました。

観光地が点在する秩父の産業と言えば、秩父市街から見える武甲山を削り取った石灰石から作られるセメントと思いがちですが、現在は金属製品などの製造業に携わる人が多いようです。

1994(H6)年までは「秩父セメント」という秩父を代表する会社がありましたが、セメント業界の合併分社によって現在は「秩父太平洋セメント」になり、原料用石灰石の生産が主な事業になってます。

[ 秩父銘仙(2025年)]

セメント産業が栄える以前は、秩父銘仙といわれる絹織物が全国的にも有名だったそうです

。秩父銘仙は秩父市のほか横瀬町、小鹿野町、皆野町、長瀞町でも作られた織物で、糸に型染するため裏表がなく仕立て直しができ長く使用できるため庶民の間に広まりました。

絹糸は品質により輸出用とあまり高級でない内地用に分化され、内地用を使って秩父銘仙は発展し一般の人たちに普段着として使わた織物です。

近年では繊維産業は外国産に押され、秩父のみならず日本の産地は伝統工芸として細々と残っているのが現状です。

[ 番場通り(2023年):秩父神社前の通り ]

秩父神社前の番場通りにはテレビで紹介されるお店があり、昭和初期の建物である「旧大月旅館別館」「カフェ・パリー」「安田屋」「小池煙草店」が集まる一角もあるので、秩父神社を訪れた観光客が食べ物片手に街歩きを楽しんでいます。

この番場通りの西側に、秩父銘仙が活況を呈していた大正時代から昭和初期にかけて、近郷の織物工場が製品取引するための出張所が建ち並び「買継ぎ通り」や「出張所通り」と呼ばれる通りがありました。

現在も切妻造り二階建ての建物が部分的には改修されたものの、大きな改変なく残され新たな用途として使われ、秩父銘仙で賑わった頃の景観を今に伝えています。

こちらは観光客の姿が少なく静かな秩父が味わえます。

[ 秩父銘仙出張所(2024年)]

[ ちちぶ銘仙館(2025年):玄関ポーチ ]

秩父銘仙やその伝統的な技術を見られるのが「ちちぶ銘仙館」です。

西武秩父駅や御花畑駅から歩いて10分弱ですが、秩父神社を中心とした商業・観光地とは線路を挟んだ反対側にあるためか、足を伸ばす人は少ないようです。

「ちちぶ銘仙館」の建物は、秩父絹織物同業組合による県当局への強い働きかけにより「秩父工業試験場(旧称)」として1930(S5)年に建築されたものです。

本館は異様に巨大な玄関ポーチを正面に突出させ、大谷石積腰壁や連続した縦長の窓によってF.Lライト風の外観が見られます。

工場棟はノコギリ屋根が並び昭和レトロが漂う施設です。

[ ちちぶ銘仙館(2025年):工場棟への通路 ]

内部は秩父銘仙の歴史や製作工程を解説した展示資料室のほかに、各工程の作業場が見学でき事前予約があれば体験もできます。

経糸の染色過程などが展示され、素人でも秩父銘仙の特徴を理解することができます。 本館には売店とギャラリーがあり、秩父銘仙の着物が展示されています。

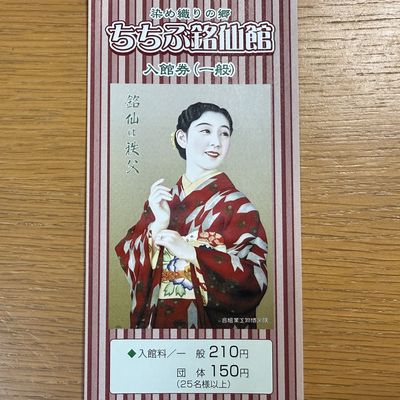

しかも入館料は210円と格安で一見の価値はあります。

秩父銘仙は西陣織のように派手で高価なものに比べれば地味な存在で知名度も高くありませが、普段着として使われた織物からは当時の庶民の生活を感じることができます。

[ ちちぶ銘仙館(2025年):経糸(たていと)の染色 ]

秩父地域と熊谷・羽生を結ぶ秩父鉄道は、地域の公共交通の一翼を担い観光シーズンには蒸気機関車が走る姿を見せていますが、今でもセメントの原料となる石灰石を運ぶ貨物列車が走っています。一方、秩父銘仙は数軒でしか織られていないそうです。

[ ちちぶ銘仙館(2025年):往時のポスターが入館券に ]

<参考資料>