2日目

この日にあたる中央大学、明治大学は残留争いのライバル校である。ここを勝っておかないと苦しい。

3回戦 中央大学(7位)

戸枝氏、池上氏が主力。池上氏は3将で出ると予想してそこには栗本を互角と判断して配置した。また、準レギュラーは中山を起用した。

当たりは

松本―戸枝、村田―池上、栗本―藤井、鎌田―堀江、小川―岩船、中山―細川、菊池―藤岡

となった。

池上氏が副将で出てきたことで予定よりやや苦しい当たり方だ。三、五、七は有利、四が五分で一、二、六は不利。

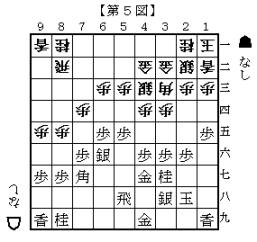

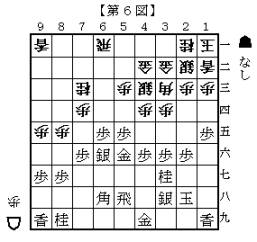

まず六将中山の将棋を見ていただく。(先手が中山)

第5図から△7三桂▲6八角△6二飛▲5六金△6四歩▲同歩△同飛▲6五歩△6一飛と進んだ。何気ない進展に見えて、居飛車に大きく差をつけられてしまっている。終盤だけではなくこのようなところにも問題意識を持って工夫できるようになれば、今以上に強くなるでは、と思う。

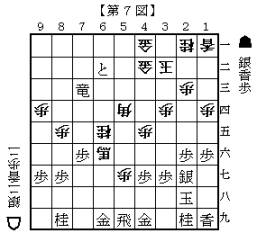

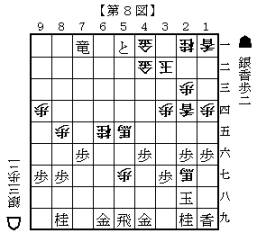

次に五将小川の将棋を見ていただく。(後手が小川)

駒の損得はないものの駒のはたらきに大きく差が付いている。以下4六歩同歩5五馬7一竜2四香5一と2七角成(第8図)と進め危なげなく押し切った。

結果も概ね予想通りに進行していったが、鎌田が堀江氏に負けてしまい3−4負けとなってしまった。ここで負けたことにより、残留への道は一気に狭くなってしまった。

4回戦 慶應義塾大学(春3位)

慶應はここまで固定オーダーで安定して勝っている。東工大に対しても同様に来ると思っていたが、どう見ても苦しい。東大よりはマシだが。とりあえず慶應一番手の森本氏を市村でかわすことにした。

当たりは

松本―天野、村田―神谷、栗本―井元、鎌田―川上、市村―森本、小川―小澤、菊池―鈴木

となった。

七が互角であとこの中で勝ちうるのは三、四、六だろうか。

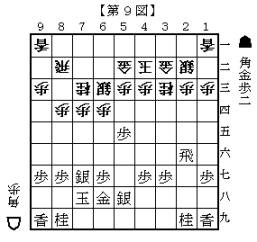

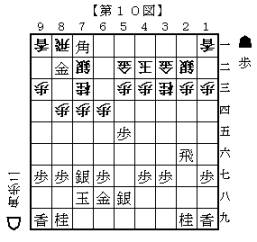

ではまず五将市村の将棋を見ていただく。(後手が市村)

第9図は後手が8四歩と突いたところ。ここから▲7二歩△同銀▲7一角△8一飛▲8二金と進み後手の飛車が詰まされてしまった。とはいえ、△7二歩に対して△同飛では▲8三金△7一飛▲8二金となりやはり後手不利。第10図以降陣形をまとめながらうまく指したが3四桂の傷が大きく押し切られてしまった。

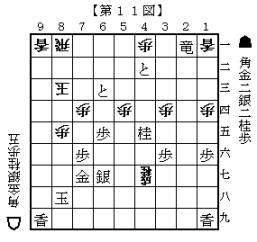

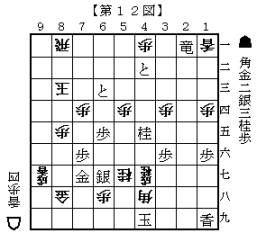

では次に3将栗本の将棋を紹介する。(後手が栗本)

第11図は先手が▲6三と、としたところ。以下△9七銀▲同香△同香成▲7八玉△8八金▲6九玉△6八歩▲5九玉△4八角▲4九玉△5七桂と一気に先手玉を詰ました。(途中詰まない筋もあったようだ)

菊池が早々に負けになってしまい、鎌田と小川も負けてしまったが、栗本がなんとか強豪井元氏に勝利して1−6だった。

5回戦 明治大学(春6位)

残留争いのもう一つの勝負所である。戦力的には明治の方が上だが、当たり次第では十分勝つ見込みはある。主力は小澤氏、前田氏、山岡氏。小澤氏は松本でかわし、前田氏は栗本を当てて勝負、山岡は中山で避けることにした。

当たりは

松本―小澤、村田―星、栗本―前田、鎌田―岡村、小川―山岡、中山―白田、菊池―羽染

となった。

予想外にも相手はこちらの山岡氏回避策をとがめにきた。大、五は不利、他はどれも互角といったところか。まず、今季調子の良かった栗本だが前田氏に一気に攻めつぶされてしまい負け。鎌田と松本も負けたが村田が勝ち、小川も相手の主力に対して勝ちきった。残るは中山と菊池だったがどちらも苦しい。

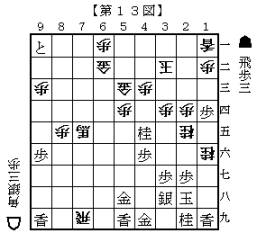

ではまず6将中山の将棋を見ていただく。(先手が中山)

第13図は優勢だった後手が中山玉を詰ましにきたところ。しかしなんと詰ましそこね大逆転勝利となる。劇的に3−3となって残りは菊池である。菊池―羽染のカードは今回で3回目、これまで1勝1敗の五分だ。

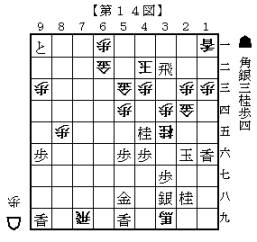

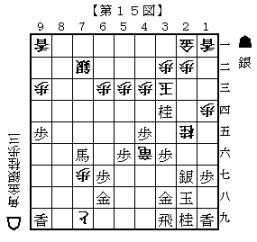

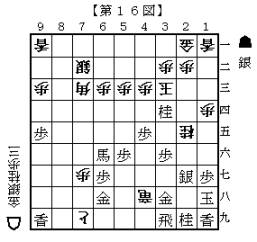

では菊池の将棋を見ていただこう。(後手が菊池)

両者とも平常ではなかったようで、お互いにミスも出ていたものの、白熱の攻防が繰り広げられていた。第15図以降△7三角▲1八玉△4八竜▲6六馬と進み逆転。長手数の応酬の末、残念ながら負けてしまい無念の3−4負けとなった。

この時点で暫定7位の中央が勝点1で4〜6位は勝点2という状況だったので、降級はほぼ確実となってしまった。しかし、残りの2試合にも全力を出すようにした。