16時前、ザックを背負いホテルを出る。これからヤンゴン発17時の夜行列車に乗ってマンダレーに向う。いよいよミャンマー核心部への旅が始まる。切符はすでに入手ずみだし、昨日のバゴーへのOne

Day Tripによりヤンゴン中央駅の勝手もわかっている。15分ほどで駅に着いた。列車はまだ入線していない。大きな待合室に陣取り、駅構内をあちこち探索する。まったくもって、アルファベットはただの一文字も見いだせない。はなから、外国人の利用など考えていないのだろう。もっとも、外国人の姿が一人として見られないのも事実であるが。不思議なのは、時刻表とか運賃表らしきものもないし、アナウスもないことである。

駅構内には兵士が立っている。引き金に指をかけ、鋭い視線とともに、腰だめにした銃口を行き来する人々に向けている。前を通ったら、私にも銃口が一瞬向けられた。さすがに怖い。これこそが軍事独裁国家の現実である。ラオの兵士は、我々を護るために、自動小銃を持ってバスに同乗してくれた。しかし、この国では銃口はまさに国民に向けられているのである。

マンダレーはヤンゴンの北約600キロに位置するミャンマー第二の都市である。ヤンゴンから向う場合、多くの外人旅行者は飛行機またはバスを利用する。列車で行こうなどという者は極めて希なはずである。時間・料金を考えれば当然といえる。ちなみに外国人の運賃は、飛行機約100ドル、バス約2500チャット(330円)、列車35ドルである。

売店で水とパンを買い、列車を待つ。列車での勝手が不明であり、今晩の夕食がどうなるのかわからない。まさか食堂車はないだろうし。発車30分前に1番ホームにひときわ豪華な列車が入線した。待合室の人波が、我先にと列車に殺到する。おそらく私の乗る列車であろう。駅員に切符を示すと席まで案内してくれた。昨日の列車と比べ、同じUpper Classでもはるかに豪華である。切符売り場のおっさんが「この列車がBest」と半ば強制的に指定した通りである。座席は通路を挟んで片側は2列、片側は1列である。非常にゆったりしている。シートカバーも掛けられ、フルリクライニングとなっている。窓にはしゃれたカーテンまで掛けられている。ただし、冷房はない。従ってすべての窓が開け放たれている。私の席は車内ほぼ中央の1列席である。Ordinary Classの車両を覗いてみると、座席は通路を挟んで両側に3人掛けのベンチシート。クッションのない板張りである。すでに通路にも人がびっしりである。

定刻17時に列車は発車した。マンダレー着は時刻表では翌朝の7時、ただし、予定通りに到着することは100%あり得ず、2時間以上遅れるのが常識らしい。Upper

Classも全席埋っている。外国人は私1人である。

定刻17時に列車は発車した。マンダレー着は時刻表では翌朝の7時、ただし、予定通りに到着することは100%あり得ず、2時間以上遅れるのが常識らしい。Upper

Classも全席埋っている。外国人は私1人である。

検札が済み、しばらくすると、制服姿の若者が何か言いながら車内を行き来する。どうやら御用聞きらしい。頼めば、新聞や雑誌、あるいは水や食物を持ってきてくれるようだ。おそらく、Upper Classだけのサービスなのだろう。それとは別に、車内販売も頻繁に来る。夕食を心配することもなかったようである。ただし、乗客の多くは弁当を持参している。ミャンマー特有の丸い金属製の三段重ねの弁当箱である。一段目にはご飯、二段目にはカレー、三段目には副食が詰まっている。ロンジーをはき、シャンバックを肩に掛け、この弁当箱を手に提げるのが、典型的なミャンマー・スタイルであり、街中でよく見かけた。

発車直後から車内に大音響の音楽が鳴り続けている。うるさくて仕方ないのだが、他の乗客は気にしている様子もない。私は車窓を眺め続ける。バゴーまでは昨日と同じ経路、従って同じ景色である。いつしか音楽も止み、夕闇が次第に迫ってくる。列車の旅というものはひときわ旅心をかき立てる。何とも言えないわびしさ、孤独感。ましてやここは見知らぬ異国である。これこそが1人旅のだいご味だろう。 はるか彼方まで広がる田んぼのあぜ道を、二頭立ての牛車が家路に向う。粗末な家の前で、裸の子供が列車に向って手を振る。素焼きの水がめを頭に乗せて、小道を急ぐ女性たち。所在なげに、上りのレールに腰掛けている男たち。夕日が西の空を覆う雲を赤く染めている。はるか彼方には、うっすらと山並みも見える。持参のパンをかじりながら、唯ぼんやりと暮れ行く車窓を眺め続ける。

はるか彼方まで広がる田んぼのあぜ道を、二頭立ての牛車が家路に向う。粗末な家の前で、裸の子供が列車に向って手を振る。素焼きの水がめを頭に乗せて、小道を急ぐ女性たち。所在なげに、上りのレールに腰掛けている男たち。夕日が西の空を覆う雲を赤く染めている。はるか彼方には、うっすらと山並みも見える。持参のパンをかじりながら、唯ぼんやりと暮れ行く車窓を眺め続ける。

微かに残る光の中にパゴダが見えてきた。昨日訪れたバゴーである。列車は止まることもなく通過していく。窓から吹き込む風は心地よいのだが、日暮れとともに、虫が勢いよく飛び込んできて、ときおり顔に当たる。いつしか車窓は漆黒の闇に包まれた。現れる光は、自動車のヘッドライト、そして時折通過する小さな駅の灯のみである。乗客はブラインドを降ろし、シートを深く倒して休息の体制に入る。私はなおも、何も見えない車窓を見続ける。

列車の縦揺れが凄まじい。噂には聞いていたが、想像を超える。時には座席のスプリングの限界を超えて座席にたたきつけられる。よくぞ脱線しないものである。これではとても眠むれたものではない。もとより寝るつもりもないが。このミャンマーの鉄道網は植民地時代に英国が敷設し、日本軍がさらに整備したものである。

列車が速度を緩め止まる気配である。ブラインドを上げて外を覗くと、いくつかの弱々しい光の中に街並みがうっすらと見える。時計を見ると真夜中の12時過ぎ、時間から推してタウングー(Toungoo)の街だろう。列車が止まると同時に、待ちかまえていた大勢の物売りが殺到する。素焼きの水瓶や、菓子・果物の入った篭を頭に載せた女たちである。私の位置するホームと反対側の窓もにぎやかな売り声に包まれる。ちょうど頭の高さが窓の位置に来る。真夜中だというのにこの熱心さ、何と働き者なのだろう。それとも貧しさの証拠なのか。しばしの停車の後、列車は再び激しい縦揺れを繰り返しながら、闇の中を走りだした。

夜明け前に、列車は再び止まった。ターズィ(Thazi)の町だと思うがよくわからない。途端に頭上に荷を乗せた女たちの群れが列車を取り囲む。ただし、ホームの反対側は売り子が入れぬよう厳重に金網が張られている。このためか勇敢な2〜3の女は車内にまで侵入してきた。これは禁止された行為だろうが。ただし、いまだ眠りから覚めぬ乗客の反応は鈍い。

夜が白々と明けてきた。列車は無人の荒野を走り続けている。次第にはっきりしたきた視界の先に広がっているのは、何と! 砂漠である。地平線にうっすらと見える山並みに向って、荒涼たる乾いた大地が広がっている。まばらに生える低木とサボテン、人家はまったくない。雨期の間だけ耕されるのだろうか、時折わずかな耕地を見る。このミャンマー中部に広がる砂漠地帯こそ、ビルマ族の故郷であり、ビルマの歴史を育んできた大地である。これから、その歴史を訪ねることになる。

到着予定時刻の7時を過ぎるも、列車は走り続けている。しかし、車窓の景色は、徐々にではあるが、確実に変わりはじめている。緑が次第に密度を増し、集落も見られるようになる。人の群がる小さな駅をいくつか過ぎる。静かだった車内も、何やら慌ただしさを増す。マンダレーが近づいたようだ。係員がシートカバーの回収を始めた。まだ座っているのに取り上げていく。何たることだ! 線路に沿って数人の子供たちが一列に並び、速度を落とした列車に向って何か叫び続けている。その列がいくつも続く。どうやら物乞いをしているらしい。食べ残した菓子などを窓から投げ与えるのであろう。さすがにUpper Classにはその様なはしたないことをする人はしないが。いやな光景だ。街並みが現れ、列車はガクンと速度を落とす。

1時間30分遅れで、列車は終点マンダレー駅へと滑り込んだ。と、同時に子供たちが我先にと列車に乗り込んでくる。一瞬唖然としたが、どうやら座席に残る食べ残しの菓子などが目当てのようだ。私の飲み残したミネラルウォーターまで、あっという間に持っていってしまった。この活力こそ、現在のミャンマーに活きる術なのだろうが。

人波に押されて、ホームから駅ホールへ出る。途端に数人の男に取り囲まれた。サイカーの運転手たちである。このしつこさにはもう慣れた。適当にあしらいながら、駅の外に出る。凄まじい熱気が押し寄せる。ギラつく太陽の光がまぶしい。最後までつきまとってきた男に、「どこか安いホテルへ連れていけ」と言うと、いくつかのホテル名を上げる。駅は線路の東側に面しているが、ホテルのあるダウンタウンは線路の西側にある。サイカーは大きく迂回し、踏み切りを越えて街中の小さなホテルへ向った。ホテルは朝食付きで1泊16ドル。冷房とホットシャワーがあり、満足である。

14章 マンダレー・ヒル(Mandalay Hill)

ついに、マンダレーまでやってきたとの思いが強い。マンダレーはミャンマーのど真ん中に位置する人口は80万人の大都市である。そして、この町は、ビルマ最後の王朝・コンバウン朝の都であった。しかし、1885年、コンバウン朝は第三次英緬戦争に敗れ崩壊する。そして、英国による植民地支配が始まるのである。案内書の都市図を眺めると、濠に囲まれた広大な宮殿跡が、町の北側に広がっている。

部屋に落ち着き、さてどうしようかと考える。昨夜ははほとんど寝ていない、しかも外はカンカン照り。この状況で精力的に歩き回れるほど、もはや体力もなさそうである。とはいっても、まだ朝の10時前、寝るわけにも行かない。先ずはマンダレー・ヒルに行ってみよう。市街地の北に聳える標高236メートルの丘である。マンダレーの市街を一望できるはずである。

ホテルの玄関を出ると、待機していた数人のサイカーの運転手が寄ってくる。この町は、このサイカーが利用可能な唯一の一般的交通機関ようである。中に「ワタシニホンゴデキマス」と片言の日本語をしゃべった男がいた。彼に決めた。これがTさんとの出会いであった。

サイカーは市街地を抜け、王宮に沿って北上する。大きな濠に囲まれた王宮は実に広大である。行く手にこんもりとした丘が見えてきた。マンダレー・ヒルである。 やがてサイカーは白い巨大な2頭の狛犬(チンテというらしい)の建つ登山口で止まった。Tさんは「ここで待っているから、帰りも乗ってくれ」という。裸足になって、サイカーを降りると、焼けたアスファルトが激しく足裏を刺激する。ミャンマーでは、パゴダ、寺院、僧院等、聖なる場所ではすべて裸足にならなければならない。靴下でさえ不可である。

やがてサイカーは白い巨大な2頭の狛犬(チンテというらしい)の建つ登山口で止まった。Tさんは「ここで待っているから、帰りも乗ってくれ」という。裸足になって、サイカーを降りると、焼けたアスファルトが激しく足裏を刺激する。ミャンマーでは、パゴダ、寺院、僧院等、聖なる場所ではすべて裸足にならなければならない。靴下でさえ不可である。

この丘はマンダレー最大の聖地である。そもそも、マンダレー(Mandalay)とは日本語に訳せば「曼陀羅」である。ビルマ族がこの地に移住する以前の6世紀に、先住のピュー族により聖地として開かれた。以来、「曼陀羅の丘」と呼ばれ崇められてきた。現在においてもミャンマー最大の仏教修業地となっている。

山頂に向って、屋根で覆われた階段が延々と続いている。人影はほとんどない。所々に踊り場のような平坦地があり、仏像が祀られていたり、茶店があったりする。しかし、参拝者もほとんどいないため、店番のおばさんはお昼寝中である。この一直線の階段登りは相当きつい。次第に息が切れ、立ち止まる回数が増える。 7〜8合目に有名な仏像が建っている。「予言を与える仏陀」の像である。8メートルもある立像で、右手を大きく前に突き出している。1本のチーク材から彫られたもので、全身金箔で覆われている。

7〜8合目に有名な仏像が建っている。「予言を与える仏陀」の像である。8メートルもある立像で、右手を大きく前に突き出している。1本のチーク材から彫られたもので、全身金箔で覆われている。

20分も頑張ると、山頂の寺院に着く。周りがテラスとなっていて、強烈な光の中に大展望が開けている。先ず目に入るのは、眼下の王宮跡である。広大な緑の正方形が、満々と水を湛えた濠で切り取られている。その背後に広がるのは人口80万人のマンダレーの街並みである。 地平線まで続く緑の絨毯の中で、その一角だけが白く染められている。眼をいくぶん左に振ると、遠くに低い山並みが続き、その前に、大河・エーヤワディー川(イラワジ川)の流れが白く光っている。3日後には、この流れを船で下り、バガンに行くつもりでいる。

地平線まで続く緑の絨毯の中で、その一角だけが白く染められている。眼をいくぶん左に振ると、遠くに低い山並みが続き、その前に、大河・エーヤワディー川(イラワジ川)の流れが白く光っている。3日後には、この流れを船で下り、バガンに行くつもりでいる。

このマンダレー・ヒルの麓には多くの見どころがあるのだが、それは明日の楽しみとして、ひとまずホテルへ帰ることにする。その前にやることが一つある。ロンジーの購入である。ヤンゴンでも、またこのマンダレーでも、警察官と兵士を除けば、この国の人は全員ロンジー姿である。私も、この極めて個性的なミャンマーの民族服を着用してみることにする。Tさんに、「どこかロンジー屋へ連れていけ」というと、「おみやげか」と聞く。「いや、オレが履くんだ」というと、うれしそうな顔をしてサイカーを漕ぐ足に力を入れる。

街中のロンジー屋に入る。Tさんが何やら言うと、店中大騒ぎ。女店員がみんな寄ってきて、あれがいい、これがいいと、私放ったらかしで、品選びである。結局2400チャット(約320円)で1着購入した。早速みんなで履き方の伝授である。履き方は難しくはないのだが、やはり鏡で見ると、何となく格好がつかない。ホテルへ帰って受付でこのロンジーを見せると、また大騒ぎ。皆寄ってきて、ああでもない、こうでもないと、履き方を伝授する。ミャンマー人の定義はロンジーを履いているか否かだという。これで私もミャンマー人である。

第15章 マンダレーの風景

部屋でひと休みした後、早速ロンジーを履いて街に飛びだす。私のロンジー姿を見て、受付の女の子はクスクス笑っていたが。下がスースーして意外に涼しい。街の中をあてもなく歩く。ギラつく太陽の光が、どことなくバンコクやヤンゴンよりもまぶしい。空気も何となく乾いた感じがする。未知の街をぶらつくのは大好きである。街の雰囲気は明らかにヤンゴンとは異なる。何やら開放的で、街全体に優しさがにじみ出ている。王都として整備された街並みらしく、道は広く、しかも完全な碁盤の目になっている。横丁の類いはほとんどない。高層ビルもない。屋台や露店も少ない。のっぺりした、ほこりっぽい感じの都市である。ここもまた、車優先社会であることは変わりないのだが、走る車にも何となく優しさが感じられる。

街中のあちこちに、屋根をつけた小さな棚があり、素焼きの壺とコップが置かれている。壺の中には水が入っており、通りかかった人は誰でも自由に飲めるようだ。ヤンゴンでは見かけなかった施設である。後日、O嬢に確認したところ、彼女の家の前にもあり、毎朝、新鮮な水と取り換えるのが日課とのことである。この施設は次に訪れたバガンの街でも多く見られた。

また、街角の所々に井戸がある。夕方になると、多くの男女が、つるべで水を汲みながら全身に水をかぶり、一日の汚れを落としている。この井戸も誰でも使っていいようである。このことも、後日O嬢に確認してみた。現在マンダレーでは水道があてにできなくなったため、井戸堀が盛んであり、彼女の家も現在掘削中とのこと。掘った井戸は、当然、近所の人は誰でも自由に使えるとのことである。二つの光景を眼にし、ミャンマーの人々の優しさにある種の感動を覚えた。彼女は「当たり前のことでしょう」と言っていたが。

喫茶店に行く。喫茶店と言っても日本でイメージするしゃれた店ではない。大衆食堂みたいなものである。ミャンマーには、屋台も含めてこの喫茶店が実に多い。いつも混雑していて、大声で談笑している。何となく日本の居酒屋のイメージである。コーヒーを注文すると、世界一甘いと言われるミャンマー式コーヒーとポットに入った中国茶、それにスナックの類が運ばれてきた。中国茶は飲み放題、スナックは食べただけ料金を払えばよい。パンケーキを食べて昼食とする。こういうローカルな店に外国人の私がのこのこ入って行ったときの反応が面白い。タイやラオでは、概ね店員は逃げ腰である。ミャンマーでは、店員は興味津々、嬉々としてやってくる。このことだけを見ても、タイ族はシャイであり、ビルマ族は積極的である。そしてこの性格の違いは、他の多くの場面で実感した。

金色のパゴダの建つ大きな寺院があった。地図で確認するとシュエチミン・パゴダ(Sywe Kyimin Pagoda)である。案内書には「バガン王朝時代に建立されたマンダレー最古のパゴダ」とある。裸足になって閑散とした境内をぶらつく。境内は実に広く、多くのお堂ががあり、さまざまな仏像が安置されている。ミャンマーの仏像は、一般的に、顔がふっくらしてどことなく艶めかしい。

街の中心部へ行ってみる。交差点の真ん中に時計台が建ち、その周りをマーケットが囲んでいる。道には人と車とサイカーが溢れている。ここがマンダレーの中心である。マーケットの中に入ってみる。すれ違うのもママならないほど狭い通路が縦横に走り、薄暗い建物の中に小さな店がぎっしり詰まっていた。夕方から激しい雷雨となった。

街の中心部へ行ってみる。交差点の真ん中に時計台が建ち、その周りをマーケットが囲んでいる。道には人と車とサイカーが溢れている。ここがマンダレーの中心である。マーケットの中に入ってみる。すれ違うのもママならないほど狭い通路が縦横に走り、薄暗い建物の中に小さな店がぎっしり詰まっていた。夕方から激しい雷雨となった。

第16章 古都・マンダレーの名所旧跡巡り

今日は一日、マンダレーの名所旧跡を巡るつもりでいる。昨日Tさんに、朝8時30分にホテルの前で待っているように依頼してある。ところが、朝起きると激しい下痢と間欠的に襲う腹痛である。下痢だけならまだしも、腹痛を伴うのが気になる。ただし、発熱・嘔吐がないので大事にはならないだろう。暑さと、疲労と、油っこいミャンマー料理が原因だろう。持参の下痢止めを飲んでホテルを出る。

約束通り、Tさんが待っていた。私のロンジー姿を見てうれしそうな顔をする。昨日、彼のサイカーに乗り、正直そうなこの男が気に入ったので、今日一日彼に任せることにしたのである。49歳、典型的なミャンマーの肉体労働者である。彼は片言の日本語をしゃべる。不思議に思い、どこで日本語を習ったのかと聞いてみた。「これだ」といってボロボロの日本語/ミャンマー語の小さな対比集を取りだした。あとはラジオを聞くという。ほとほと感心した。一介のサイカーの運転手が、まったく自力で、日本語を勉強しているのである。まねのできることではない。

今日も朝からカンカン照りである。しかし、昨夜の激しい雷雨のため、道路の至る所が灌水している。もとより、排水溝などあろうはずがない。先ずは、王宮跡に行くことにする。

ここで、ミャンマーの歴史を簡単に振り返ってみる。

1、現在のミャンマーの地に元々住んでいたのはピュー族と言われる人々である。

2、6〜7世紀、インドシナ半島に住んでいたモン族が西進し、下ビルマに定住する。

3、8世紀に入ると雲南地方にいたビルマ族が南下を開始して、次第にピュー族を

圧迫するようになる。そして、9世紀にはビルマ族最初の王朝・バガン王朝を建国する。

4、バガン王朝は次第に勢力を増し、1057年にはモン族の国・タトォン王朝を滅ぼし、

ビルマ最初の統一王朝を築く。(第一次統一王朝)

5、1287年、モンゴル軍の侵略によりバガン王朝は滅亡する。

6、その後、上ビルマにおいてはタイ族系のシャン族、下ビルマにおいてはモン族が

主導権をとり、いくつかの王朝を築く。

7、16世紀初頭に、ビルマ族のタウングー王朝が興り、16世紀半ばにはビルマ全土

を統一する。(第二次統一王朝)

8、しかし、タウングー王朝も1752年、モン族の攻撃により滅亡する。

9、すぐに、ビルマ族のコンバウン王朝が興り、1755年、ビルマ全土を統一する。

(第三次統一王朝)

10、3度にわたる英国との戦争に敗れ、1885年、コンバウン朝は滅亡。英国の

植民地支配が始まる。

11、1942年、日本軍ビルマ占領。しかし、1945年、日本軍は敗退し、英国が復帰する。

13、1948年、英国植民地支配より独立。

14、1988年、軍が全権を掌握。軍政を敷いて現在に至る。

王宮は、一片の長さ約3キロ、幅70メートルの濠と、高さ8メートルの城壁に囲まれている。ほぼ正方形で、実に広大である。1856年、コンバウン朝の王・ミンドンは仏滅2400年を記念して、首都をアマラプラからマンダレーに移すことを決定、この王宮を建設した。しかし、この王宮が王宮であり得たのはわずか27年間でしかなかった。1885年、コンバウン朝は第三次英緬戦争に敗れ滅亡する。王宮もまた英国の軍事施設となる。時代は下って1942年、日本軍がこの王宮を占領し駐屯する。そして、1945年3月、ビルマ芸術の粋を集めた王宮も最後を迎えた。陣取る日本軍と、反攻に転じた英印連合軍との激しい戦闘により、王宮は濠と城壁を残しすべて焼失してしまったのである。

王宮は、一片の長さ約3キロ、幅70メートルの濠と、高さ8メートルの城壁に囲まれている。ほぼ正方形で、実に広大である。1856年、コンバウン朝の王・ミンドンは仏滅2400年を記念して、首都をアマラプラからマンダレーに移すことを決定、この王宮を建設した。しかし、この王宮が王宮であり得たのはわずか27年間でしかなかった。1885年、コンバウン朝は第三次英緬戦争に敗れ滅亡する。王宮もまた英国の軍事施設となる。時代は下って1942年、日本軍がこの王宮を占領し駐屯する。そして、1945年3月、ビルマ芸術の粋を集めた王宮も最後を迎えた。陣取る日本軍と、反攻に転じた英印連合軍との激しい戦闘により、王宮は濠と城壁を残しすべて焼失してしまったのである。

濠をわたって東門より王宮に入る。現在王宮はミャンマー軍の駐屯地となっており、警備は厳重である。マンダレー入域料10ドル(何とも高い)を払い、さらにパスポートを提示して軍の入場許可を得る。相手は怖い怖い軍隊、Tさんも低頭平身して手続きを進める。さらに、私にそっとそそやく。「ワイロ、ワイロ、300チャット」。彼に300チャット渡すと、それをそっと受付の兵士に手渡す。兵士は当然といわんばかりに無造作にポケットにねじ込んだ。これもまた、軍事政権の一面である。

王宮敷地内では軍の家族が暮らしており、商店などもあり小さな街になっている。 旧王宮の建物も数年前に再建され、昔の栄華をわずかに偲ぶことができる。しかし、私は、再建された王宮などにはあまり興味は湧かない。それよりも、このわずか150年の間に、この宮殿が辿ってきた歴史に思いを馳せ、その残り香をかいでみたかったのである。観光客などは誰も行かない敷地の隅にTさんが案内してくれた。そこには荒れ果てた廟があった。何の標示もない。

旧王宮の建物も数年前に再建され、昔の栄華をわずかに偲ぶことができる。しかし、私は、再建された王宮などにはあまり興味は湧かない。それよりも、このわずか150年の間に、この宮殿が辿ってきた歴史に思いを馳せ、その残り香をかいでみたかったのである。観光客などは誰も行かない敷地の隅にTさんが案内してくれた。そこには荒れ果てた廟があった。何の標示もない。 Tさんが「ミンドン王の墓だ」と教えてくれた。彼もまた、この王宮跡で何かを感じているようであった。

Tさんが「ミンドン王の墓だ」と教えてくれた。彼もまた、この王宮跡で何かを感じているようであった。

私はTさんを単にサイカーの運転手として契約したつもりなのだが、彼は当然のごとく、ガイド役まで果たしてくれている。約束は1日わずか4000チャット(520円)なのだが。例の水飲み場で水を飲み、炎天下、汗を流しながら懸命にペタルを漕いでいる。途中重大なことを発見した。Tさんが恥ずかしそうに「トイレ」といって、薮の中に入っていったのだが、見るともなく見ていると、座って用をたしている。バゴーでも、Tunさんは座って用をたしていた。ミャンマーでは、男も「立ち小便」はしないのである。理由は、ロンジーである。たしかに、ロンジーを履いていると、すべてをまくり上げなければ立って用はたせない。

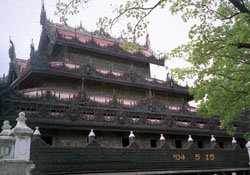

次に向ったのは、マンダレー・ヒルの麓にあるシュエナンドー僧院(Shwenandaw

Monastery)である。チーク材で造られた見事な木造建築で、建物全体に目を見張るばかりの繊細な彫刻がなされている。この建物はもともと王宮内にあり、ミンドン王が息を引き取ったのもこの建物の中であったといわれている。その後、息子のティーボー王(彼がコンバウン朝最後の王である)が、現在の位置に移した。従って、昔の王宮を偲ぶ貴重な建物でもある。

次に向ったのは、マンダレー・ヒルの麓にあるシュエナンドー僧院(Shwenandaw

Monastery)である。チーク材で造られた見事な木造建築で、建物全体に目を見張るばかりの繊細な彫刻がなされている。この建物はもともと王宮内にあり、ミンドン王が息を引き取ったのもこの建物の中であったといわれている。その後、息子のティーボー王(彼がコンバウン朝最後の王である)が、現在の位置に移した。従って、昔の王宮を偲ぶ貴重な建物でもある。

僧院を出ると、音楽を奏でながら5〜6台の車の列が、ゆっくりとやって来た。Tさんが得度式だという。彼はこんな難しい日本語まで知っている。ミャンマーは国民皆僧制である。男子は全員、7歳〜11歳の間に1度、(20歳を過ぎてからもう一度)、得度して僧にならなければならない。この得度式が結構金がかかるらしい。知人隣近所を招いて盛大にパーティを開いた後、行列を連ねて、修業する僧院に向うのである。本人はきれいに着飾り、化粧をして車の中央に座っている。

僧院を出ると、音楽を奏でながら5〜6台の車の列が、ゆっくりとやって来た。Tさんが得度式だという。彼はこんな難しい日本語まで知っている。ミャンマーは国民皆僧制である。男子は全員、7歳〜11歳の間に1度、(20歳を過ぎてからもう一度)、得度して僧にならなければならない。この得度式が結構金がかかるらしい。知人隣近所を招いて盛大にパーティを開いた後、行列を連ねて、修業する僧院に向うのである。本人はきれいに着飾り、化粧をして車の中央に座っている。

相変わらず、下痢と腹痛が続く。その度に、Tさんにトイレを探してもらっている。こんな状況の中で、次に訪れたクドードォ・パゴダ(Kuthodaw

Pagoda)入り口で、O嬢と出会った。翌日、郊外のアマラプラやインワへ行くつもりでいたので、彼女に同行してもらうことにした。 クドードォ・パゴダはバガンのシュエズィーゴン・パゴダを模した金色のパゴダである。しかし、ここで目を引くのは境内を埋め尽くす白い小さなパゴダの群れである。全部で730あるという。そして、729の小パゴダの中には大理石に刻まれた経典が収められている。730番目の小パゴダには、この「世界最大の教典」が造られた経緯が刻まれている。パゴダは、王宮と同時にミンドン王により建立された。この真っ白な小パゴダの群れは、マンダレーの丘から眺めると、実に美しい。

クドードォ・パゴダはバガンのシュエズィーゴン・パゴダを模した金色のパゴダである。しかし、ここで目を引くのは境内を埋め尽くす白い小さなパゴダの群れである。全部で730あるという。そして、729の小パゴダの中には大理石に刻まれた経典が収められている。730番目の小パゴダには、この「世界最大の教典」が造られた経緯が刻まれている。パゴダは、王宮と同時にミンドン王により建立された。この真っ白な小パゴダの群れは、マンダレーの丘から眺めると、実に美しい。

その後、同じく教典を納めた1774個の小パゴダの建つサンダムニ・パゴダ(Sanda

Muni Pagoda)、大理石の巨大な一枚岩から彫られた仏像の安置されているチャウットーヂー・パゴダ(Kyauk

Taw Gyee Pagoda)を見学する。いずれもミンドン王時代に建立された寺院である。Tさんが、次は神社へ行くという。「ジンジャ、ジンジャ。オテラデナイ」と言うところをみると、ミャンマー古来の神様と思える。まったくもって、この男は神社とお寺の違いまで知っている。屋根つきの参道を登る。ここは多くの参拝者でにぎわっている。途中でTさんが花束を二つ買って私に手渡す。祭壇には確かに仏像ではない神様が祀られていた。勝手はわからないが、他の参拝者を真似て祭壇に花束を二つ供え、手を合わせてお祈りをすると、係の人が供えられた花束の一つを返す。どうやらこれをもって帰るようだ。この「神社」は案内書にも載っておらず、結局名前も分からずじまいである。

その後、同じく教典を納めた1774個の小パゴダの建つサンダムニ・パゴダ(Sanda

Muni Pagoda)、大理石の巨大な一枚岩から彫られた仏像の安置されているチャウットーヂー・パゴダ(Kyauk

Taw Gyee Pagoda)を見学する。いずれもミンドン王時代に建立された寺院である。Tさんが、次は神社へ行くという。「ジンジャ、ジンジャ。オテラデナイ」と言うところをみると、ミャンマー古来の神様と思える。まったくもって、この男は神社とお寺の違いまで知っている。屋根つきの参道を登る。ここは多くの参拝者でにぎわっている。途中でTさんが花束を二つ買って私に手渡す。祭壇には確かに仏像ではない神様が祀られていた。勝手はわからないが、他の参拝者を真似て祭壇に花束を二つ供え、手を合わせてお祈りをすると、係の人が供えられた花束の一つを返す。どうやらこれをもって帰るようだ。この「神社」は案内書にも載っておらず、結局名前も分からずじまいである。

Tさんは、次は街の反対側のエーヤワディー川の方に行くというが、腹の具合がどうも良くない。主なところは見終わったので、ホテルへ帰ることにする。夕方、部屋に絵葉書が届けられた。サイカーに忘れてきたものである。Tさんがわざわざホテルに届けてくれたようだ。腹の具合は悪いが、今日一日実に気持ち良く過ごすことができた。

第17章 アマラプラ、インワ、ザガイン

朝から雨であった。一晩寝ても下痢と腹痛は治まらない。今日は車をチャーターしてマンダレー郊外のアマラプラ(Amarapura)、インワ(Inwa)、ザガイン(Sagain)という小集落を廻る計画である。いずれも、かつてのコンバウン朝の古都である。18世紀半ばに興ったコンバウン朝は、19世紀末に滅亡するまでの130年間に、度々首都を変えている。

約束の8時30分に、O嬢がワゴン車をチャーターしてやってきた。まずはチケットを購入するため船会社のオフィスに行く。明日、船でバガンに向う予定である。始業開始が9時だというのでしばらく待つ。そのうち守衛がやってきて「今日は雨なので、社員が出勤してくるのは11時頃だ」といいだす。何たることだ。これがミャンマーでは当たり前らしい。「今はオフシーズンなので、明日直接船に行っても大丈夫」との言葉を聞いて引き上げる。

途中、大理石やチーク材で仏像を造る工房を見学し、街の南の外れにあるマハムニ・パゴダ(Maha

Muni Pagoda)に行く。 マンダレー最大にして最も重要なパゴダである。雨の早朝にも関わらずパゴダはにぎわっていた。特に、本尊であるマハムニ仏の前は膝まづき、ひれ伏す男女でぎっしりである。ただただ、祈り続け、その場を動こうとはしない。このパゴダは1784年、ボードーパヤ王により建立されたものである。台座まで上がって、高さ4メートルのマハムニ仏に金箔を貼ることができる。ただし、女人禁制である。0嬢が金箔を買ってきた。代わりに貼ってきて欲しいという。彼女も床にひれ伏し、熱心に祈りはじめた。仏様を前にすると、ガイドであることを完全に忘れてしまう。後で、何を祈っていたのかと聞いたら、「まず、世界が平和でありますように。次に、家で掘削中の井戸からよい水が出ますように。最後に、いつか日本へ行けますように」であったとのこと。

マンダレー最大にして最も重要なパゴダである。雨の早朝にも関わらずパゴダはにぎわっていた。特に、本尊であるマハムニ仏の前は膝まづき、ひれ伏す男女でぎっしりである。ただただ、祈り続け、その場を動こうとはしない。このパゴダは1784年、ボードーパヤ王により建立されたものである。台座まで上がって、高さ4メートルのマハムニ仏に金箔を貼ることができる。ただし、女人禁制である。0嬢が金箔を買ってきた。代わりに貼ってきて欲しいという。彼女も床にひれ伏し、熱心に祈りはじめた。仏様を前にすると、ガイドであることを完全に忘れてしまう。後で、何を祈っていたのかと聞いたら、「まず、世界が平和でありますように。次に、家で掘削中の井戸からよい水が出ますように。最後に、いつか日本へ行けますように」であったとのこと。

市街地を抜け、アマラプラに向う。マンダレーの南、約11キロ、エーヤワディー川とタウンタマン湖に挟まれた地である。アマラプラはかつて2度にわたり都であった。最初は1783年〜1823年、二度目は1841年〜1857年。すなわち、最後の都・マンダレーの一つ前の都である。しかしながら現在、アマラプラには都であったことを偲ばせるものは何も残されていない。新都・マンダレーを建設するためにすべてが運び出されてしまったのである。今はただ、タウンタマン湖を背景として、のんびりした田園風景が広がっているだけである。

現在、アマラプラを最も有名にしているのはウー・ベイン橋(U-Bein Bridge)である。私もこの橋を楽しみにこの地にやって来た。タウンタマン湖に架かる全長1,2キロのチーク材でできた木造橋である。いまから160年ほど前、インワからアマラプラに遷都が行われた際に、ベインと言う人物が、インワ宮殿に使われていたチーク材を用いてこの橋を架けた。

タウンタマン湖沿いの道を進むと、湖面を横切るウー・ベイン橋が見えてきた。車を降り、橋を渡る。雨も止んで、南国の強い光が降り注いでいる。湖面からの高さは4メートルほど、幅は3メートルほどだろうか。二列の丸太とその間に渡された横板からなる橋が、対岸に向って長々と続いている。この橋はいまだ完全に現役である。観光客ばかりでなく、頭に荷物を載せた女たち、荷を積んだ自転車、はたまたオートバイまでが通過していく。途中何ヶ所か、屋根のついた休憩所もあり、飲み物や果物を並べた小さな露店が開いている。途中で立ち止まり、湖面を覗けば、真っ裸の子供たちが水遊びに興じ、網を打つ小舟がのんびりと浮かんでいる。何とも心休まる風景である。橋を渡り終わり、さらに道なりにしばらく進むと、チャウットーヂー・パゴダ(Kyauktawgyi

Pagoda)に達した。参拝し、もとの道を戻る。

タウンタマン湖沿いの道を進むと、湖面を横切るウー・ベイン橋が見えてきた。車を降り、橋を渡る。雨も止んで、南国の強い光が降り注いでいる。湖面からの高さは4メートルほど、幅は3メートルほどだろうか。二列の丸太とその間に渡された横板からなる橋が、対岸に向って長々と続いている。この橋はいまだ完全に現役である。観光客ばかりでなく、頭に荷物を載せた女たち、荷を積んだ自転車、はたまたオートバイまでが通過していく。途中何ヶ所か、屋根のついた休憩所もあり、飲み物や果物を並べた小さな露店が開いている。途中で立ち止まり、湖面を覗けば、真っ裸の子供たちが水遊びに興じ、網を打つ小舟がのんびりと浮かんでいる。何とも心休まる風景である。橋を渡り終わり、さらに道なりにしばらく進むと、チャウットーヂー・パゴダ(Kyauktawgyi

Pagoda)に達した。参拝し、もとの道を戻る。

アマラプラから車で30分ほど南下すると、エーヤワディー川の支流・ミンッゲー川の渡し場に着いた。対岸が目指すインワである。インワは、まさに上ビルマの中心都市として何度も何度も歴史に登場する。1364年にはシャン族系のインワ王朝がインワを首都として成立し、また、17世紀にはタウングー王朝の首都ともなった。1823年から1838年に掛けてはコンバウン朝の首都であった。

川船を横に2艘つなぎ、その上に大きな甲板を張った不格好な渡し舟に乗る。自転車、バイクはもちろん、小型車も乗せることができる。観光客の姿はなく、数人の地元の人が乗っただけであった。幅100メートルほどの茶色く濁った川を渡り、対岸に着くと馬車が待機していた。他に交通機関は一切ないので、この馬車で点在する遺跡を回ることになる。

ガタガタの田舎道を馬車に揺られて進む。周囲はまったく何もない。集落さえもない。耕作前の乾いた畑、小さな森、荒れ地、ウシとヤギの群れ。この地が本当に、インワの地なのだろうか。わずか160年前まで、王都であったインワなのだろうか。わずか160年で、これほどまでに何もなくなるものなのか、これほどまでに誰もいなくなるのか。栄枯盛衰を感じるよりも、何やら手品を観ている感じである。王宮跡と言われる場所も単なる畑となっていた。

ガタガタの田舎道を馬車に揺られて進む。周囲はまったく何もない。集落さえもない。耕作前の乾いた畑、小さな森、荒れ地、ウシとヤギの群れ。この地が本当に、インワの地なのだろうか。わずか160年前まで、王都であったインワなのだろうか。わずか160年で、これほどまでに何もなくなるものなのか、これほどまでに誰もいなくなるのか。栄枯盛衰を感じるよりも、何やら手品を観ている感じである。王宮跡と言われる場所も単なる畑となっていた。

30分ほど馬車に揺られて着いたのはバガヤー僧院(Bagaya

Kyaung)であった。1834年、バヂードー王により建立された総チーク材製の僧院である。涼しげな高床式で、建物全体が木彫りの装飾で覆われている。薄暗い内部では、数人の青年僧が子供たちを集め寺子屋を開いていた。

30分ほど馬車に揺られて着いたのはバガヤー僧院(Bagaya

Kyaung)であった。1834年、バヂードー王により建立された総チーク材製の僧院である。涼しげな高床式で、建物全体が木彫りの装飾で覆われている。薄暗い内部では、数人の青年僧が子供たちを集め寺子屋を開いていた。 次に訪れたのはマハーアウンミェ僧院(Maha

Aungmye Kyaung)である。おそらく、この僧院が、インワの昔の栄光を今に語る唯一の建物だろう。普通、僧院は木造建築なのだが(神の家は石造り、人の家は木造り)、この僧院は石造りであったために現在に残った。装飾が豊富で、外観は極めてゴージャスである。しかし、もはや使われてないため、内部は荒れだしている。境内では、ヤギの群れが草を食んでいた。

次に訪れたのはマハーアウンミェ僧院(Maha

Aungmye Kyaung)である。おそらく、この僧院が、インワの昔の栄光を今に語る唯一の建物だろう。普通、僧院は木造建築なのだが(神の家は石造り、人の家は木造り)、この僧院は石造りであったために現在に残った。装飾が豊富で、外観は極めてゴージャスである。しかし、もはや使われてないため、内部は荒れだしている。境内では、ヤギの群れが草を食んでいた。

最後に訪れたのは、インワ名物の監視塔である。1822年に建てられた高さ27メートルの物見櫓である。1838年の地震で、少し傾いてしまったため「インワの斜塔」などと呼ばれている。下から眺めると、確かに少し傾いている。上からの眺めは絶景であった。足下には何もないインワの大地が広がり、はるか彼方にエーヤワディー川が白く光っている。その向こうには、これから向うザガインの丘が連なっている。

最後に訪れたのは、インワ名物の監視塔である。1822年に建てられた高さ27メートルの物見櫓である。1838年の地震で、少し傾いてしまったため「インワの斜塔」などと呼ばれている。下から眺めると、確かに少し傾いている。上からの眺めは絶景であった。足下には何もないインワの大地が広がり、はるか彼方にエーヤワディー川が白く光っている。その向こうには、これから向うザガインの丘が連なっている。

今日最後の目的地ザガインに向う。インワ鉄橋でエーヤワディー川を渡るとそこがザガインである。最近までこの橋がエーヤワディー川に架かる唯一の橋であった(1998年にミャンマー北部のミッチーナー付近に二つ目の橋が架けられた)。橋は植民地時代に英国が掛けたものである。真ん中を単線の鉄道が通り、その左右が1車線づつの道路となっている。橋の両側に監視哨があり、銃を構えた兵士が警備していた。明日は、この下を船でくぐることになる。

左手に低い丘が連なり、緑に覆われたその山腹に無数の白いパゴダが見られる。ザガインに入ってから、どことなく流れる空気が今までと異なる。聖地特有のすがすがしさが辺りを支配している。ザガインはかつて古都であったこともあるが(1760年〜1764年)、この街を特徴づけているのは、過去ではなく現在である。ザガインはミャンマー最大の瞑想の街として知られている。パゴダや僧院が次々と建設され、仏教修業の一大拠点となっている。宗教には、一般大衆にとっての聖地、即ち、参拝し祈祷する場所と、僧にとっての聖地、即ち、修業する場所の2種類の聖地が必要である。ヤンゴンのシュエダゴン・パゴダが、民衆にとっての最大の聖地であるなら、このザガインは、修行僧にとっての最大の聖地である。ミャンマーに「ザガインに行く」という俗語があるという。その意味するところは「結婚しないこと」だそうである。ミャンマーの僧は生涯独身である。

大小のパゴダの間を縫って、車はザガインの丘を登っていく。中腹のウーミントンゼー・パゴダ(Oo

Min Thone Sai Pagoda)に寄る。ここには45体の仏像が安置されている。一つ一つの仏像に、それぞれ曰く因縁があるらしい。O嬢は一つの仏像の前にひれ伏し、長々と祈りを捧げていた。 テラスからの展望が実に素晴らしい。まるで絨毯を敷き占めたような森の緑が足下から丘の斜面を下り、白く光エーヤワディー川まで続いている。その中に南国の強い光を浴びて、真っ白に光る大小のパゴダの群れ。何とも美しい。明日向うバガンが、盛んなりし仏教信仰の過去を象徴しているのであれば、このザガインは盛んなる仏教信仰の今を象徴している。

テラスからの展望が実に素晴らしい。まるで絨毯を敷き占めたような森の緑が足下から丘の斜面を下り、白く光エーヤワディー川まで続いている。その中に南国の強い光を浴びて、真っ白に光る大小のパゴダの群れ。何とも美しい。明日向うバガンが、盛んなりし仏教信仰の過去を象徴しているのであれば、このザガインは盛んなる仏教信仰の今を象徴している。

ザガインの丘の山頂に達する。 この一角に日本パゴダがある。日本人の手によって建てられたパゴダで、言うなれば、戦争慰霊塔である。その周辺には多くの慰霊碑が立てられている。第二次世界大戦において、このミャンマーの地で20万人近い日本兵が戦死した。この戦争の歴史的意義についてはさまざまな意見があろう。しかし、現在においても「遥かなる国」であるこの国に、50数年前も昔に、数十万の日本軍が進軍したという事実は、何やら戦慄を覚える。日本パゴダに詣でる。

この一角に日本パゴダがある。日本人の手によって建てられたパゴダで、言うなれば、戦争慰霊塔である。その周辺には多くの慰霊碑が立てられている。第二次世界大戦において、このミャンマーの地で20万人近い日本兵が戦死した。この戦争の歴史的意義についてはさまざまな意見があろう。しかし、現在においても「遥かなる国」であるこの国に、50数年前も昔に、数十万の日本軍が進軍したという事実は、何やら戦慄を覚える。日本パゴダに詣でる。

この丘の山頂にはサンウーポンニャーシン・パゴダ(Swan Oo Pon Nya Shin

Pagoda)が建っている。 このテラスも実に展望がよい。遥か彼方に、マンダレーの市街地まで見通せる。丘を下り、帰路に着く。タウンタマン湖の岸辺に至ると、湖の上に、大きな虹が架かっていた。

このテラスも実に展望がよい。遥か彼方に、マンダレーの市街地まで見通せる。丘を下り、帰路に着く。タウンタマン湖の岸辺に至ると、湖の上に、大きな虹が架かっていた。

O嬢から、バガンまで同行したいとの申し入れを受けた。道々日本語を教えて欲しいという。バガンには親戚があるので泊まりは心配ないという。私は相変わらず、下痢と腹痛が治まらない。今日もトイレに通い続けている。往復の交通費と食事代のみ私が負担することで合意した。交通費と言ってもミャンマー人の場合は往復でわずか4000チャット(約500円)である。彼女から、今晩自宅に来て欲しいとの招待を受けた。住所と地図のメモをもらったのだが、結局行かなかった。腹の調子から考え、やはり訪問は無理である。翌日「みんなでずっと待っていたのに」と、怒られた。

第18章 仏教の聖地・バガンへの船旅

今日は、ミャンマー最大の見どころ・バガンに向う。エーヤワディー川を船で下る計画である。約9時間の船旅である。日の出前の5時、O嬢と合流して船着き場に向う。彼女は、大きな旅行かばんを提げ、頬っぺをタナカで真っ白に化粧している。私は彼女から完全に「おじいさん」扱いされている。ミャンマーでは50歳以上は「おじいさん」とのことである。船は、鋼鉄製の大きなものであった。100人分近い船室と、食堂がある。しかし、乗客は我々以外に2組の欧米人バックパッカーだけ、わずか6人である。一方、船員は10数人である。運賃は外国人16ドル、ミャンマー人はわずか2000チャットである。

6時、定刻通り船は出港した。エーヤワディー川はさすが大河である。川幅は1キロはあるだろうか。全長2090キロ、中国雲南省に源を持つ。私は昔学校で、この川の名称を「イラワジ川」と習った覚えがある。宿を出るとき、うれしいことにお弁当を手渡された。開けてみると、サンドイッチ、ゆで卵、バナナ、それにインスタントコーヒーが入っていた。一人デッキに陣取り、弁当をほお張る。カンカン照りであるが、吹きつける風が心地よい。O嬢は船室ですやすやである。右手にはザガインの丘が連なっている。丘一杯に白いパゴダが点在し、素晴らしい景色である。やがて船はインワ鉄橋をくぐった。

6時、定刻通り船は出港した。エーヤワディー川はさすが大河である。川幅は1キロはあるだろうか。全長2090キロ、中国雲南省に源を持つ。私は昔学校で、この川の名称を「イラワジ川」と習った覚えがある。宿を出るとき、うれしいことにお弁当を手渡された。開けてみると、サンドイッチ、ゆで卵、バナナ、それにインスタントコーヒーが入っていた。一人デッキに陣取り、弁当をほお張る。カンカン照りであるが、吹きつける風が心地よい。O嬢は船室ですやすやである。右手にはザガインの丘が連なっている。丘一杯に白いパゴダが点在し、素晴らしい景色である。やがて船はインワ鉄橋をくぐった。

船室で、O嬢の日本語の勉強が始まった。テキストやら何やら一杯持ち込んでいる。現在彼女は3級で、近々2級の試験を受けるという。漢字の読み方と意味を教えていく。時々説明のしようがなく困ることがある。「外出するので、水道とガスの元栓を閉める」との例文がある。「ガス」が分からないという。説明しても理解しかねる顔をしている。「ガス」などミャンマーでは見たことも聞いたこともない代物である。

船首のデッキに座り込み、移り行く両岸の景色を見続ける。航行する船は非常に少ない。特に貨物船の姿を見ない。タイのチャオプラヤ川やメコン川では荷物を満載した船がひっきりなしに航行していたが。経済活動の違いであろうか。両岸は、数メートルの泥の絶壁である。岩場はない。時々小さな集落が現れ、川遊びをする子供たちや洗濯をする女たちが見られる。広い川幅であるにも関わらず、船はかなりジグザグに航行している。浅瀬がかなりあるのだろう。どこまで行っても、景色はほとんど変わらない。

船首のデッキに座り込み、移り行く両岸の景色を見続ける。航行する船は非常に少ない。特に貨物船の姿を見ない。タイのチャオプラヤ川やメコン川では荷物を満載した船がひっきりなしに航行していたが。経済活動の違いであろうか。両岸は、数メートルの泥の絶壁である。岩場はない。時々小さな集落が現れ、川遊びをする子供たちや洗濯をする女たちが見られる。広い川幅であるにも関わらず、船はかなりジグザグに航行している。浅瀬がかなりあるのだろう。どこまで行っても、景色はほとんど変わらない。

午後、夕立が来た。川面が激しく泡立つ。次第に景色が変わりはじめた。川幅は数キロにも広がり、至る所に大きな砂洲も現れる。船の上から見ていても、川下がどちらなのか時々分からなくなる。遠くに山並みが見え、両岸の大地は、砂漠の様子を呈す。もはや潅木とサボテンの荒野である。

3時半、30分遅れで船はバガンの船着き場に到着した。別に何か施設があるわけではない。岸に無造作に渡された板の上を歩いて上陸である。道もない砂地の絶壁を登りきると、机が一つ置かれていて、確りと入域料を徴収している。10ドルである。傍らには、数台の馬車と白タクが下船客を待っていた。ただし、客は3組だけである。ニャゥンウー村(Nyaung

Oo Village)のシュエズィーゴン・パゴダ前のホテルに入る。バンガロータイプの部屋で1泊15ドル。冷房とホットシャワーがあり満足な部屋である。

3時半、30分遅れで船はバガンの船着き場に到着した。別に何か施設があるわけではない。岸に無造作に渡された板の上を歩いて上陸である。道もない砂地の絶壁を登りきると、机が一つ置かれていて、確りと入域料を徴収している。10ドルである。傍らには、数台の馬車と白タクが下船客を待っていた。ただし、客は3組だけである。ニャゥンウー村(Nyaung

Oo Village)のシュエズィーゴン・パゴダ前のホテルに入る。バンガロータイプの部屋で1泊15ドル。冷房とホットシャワーがあり満足な部屋である。

夕方から雨になった。痛みは治まったが、下痢はまだ続いている。持参した下痢止めを飲んでいるのだが全然利かない。ここ二日ほど満足に食事もとっていない。バガンにただ一軒ある日本料理屋へ行き、お粥を食べる。私以外にお客はいなかった。これで今日も無事に終わったと思ったのだが、とんでもない事態が待っていた。夜の10時過ぎから、凄まじい大音響の音楽が鳴り渡りだした。どうも隣の寺院からのようである。がんがん耳に響き寝るどころではない。この大音響は夜中の2時まで続いた。翌朝、場合によってはホテルを変えるつもりで、受付に事態の説明を求めた。何やら地元の歌や踊りの集会があったようで、昨日が最終日だとの説明に、あきれながらも了解した。政府が音頭を取っているので抗議できないと、申し訳なさそうに話していた。

第19章 砂漠に広がる壮大な仏教遺跡群・バガン

バガンはミャンマーにおける最大の観光資源である。バガンの遺跡がなければミャンマーを訪れる旅行者などいないだろう。広大な砂漠地帯に、2000を越えるパゴダや寺院の遺跡が立ち並ぶ。いずれも11世紀から13世紀にかけて建立されたものである。カンボジアのアンコール遺跡、ジャワのボロブドール遺跡と並んで、世界三大仏教遺跡と讚えられている。

バガン遺跡を理解するには、まずバガン王国の歴史を理解しなければならない。この遺跡を建設した王朝である。ビルマ族は元々、チベット高原とゴビ砂漠の間付近に住んでいた騎馬遊牧民であったと言われる。次第に漢民族に圧迫されて南下し、雲南を経て、9世紀中頃にエーヤワディー川流域に進出し、稲作農耕民となった。一方、同じ頃、元々インドシナ半島に住んでいたモン族がクメール族、続いてタイ族に圧迫されて西進し、エーヤワディー川流域南部に定住し始める。さらに、タイ民族系のシャン族も北から進出して、ミャンマー東部のシャン高原に定住し始める。以降、ミャンマーの歴史は、このビルマ族、モン族、シャン族を中心に展開されることになる。

バガンに建国されたビルマ族の国・バガン王朝は次第に勢力を強め、1057年、アノーヤター王の時代、隣のモン族の国・タトォン王朝を滅ぼしミャンマー最初の統一王朝となる(第一次統一王朝)。この王朝は、モン族から上座部仏教を引き継ぎ、またモン族の文字を改良して今のビルマ文字を作る。まさに今に至るビルマ文化の礎を築くのである。このバガンの仏教遺跡は、このバガン王朝の絶頂期に造られたものである。しかし、この隆盛を誇ったバガン王朝も、13世紀後半、ユーラシア大陸を席巻したモンゴル帝国の侵略を受け滅亡する。

64平方キロの広大な地域に散らばる2000余の遺跡をどのように見学するかは頭を悩ます。O嬢と相談の結果、まず、車をチャーターして主な遺跡を回ることにする。その後一人で、残された遺跡をのんびりと回るつもりである。この日も朝からカンカン照りである。チャーターしたボロ車で出発する。いまだ下痢が治まらない。「郷に入らば郷に従え」で、O嬢の勧めで、薬屋で下痢止めを2錠買う。結果的には、この薬で直ってしまった。次に、手持ちのチャットが底を尽きそうである。ホテルで両替rateを聞いたら、1ドル=780チャットだという。冗談ではない。運転手に、どこか闇両替屋へ連れていけと言ったら、一軒のお土産物屋に案内された。1ドル=830チャット。マーマーである。マンダレーでは1ドル=800チャットであった。

準備万端、いざ出発である。 どこに行くかは運転手任せ、まず「全体を見渡せる高いところへ連れていけ」と言うと、ウェッヂーイン村(Wetky-inn

Village)のグービャウッヂー寺院(Gubyaukgyi Temple)に案内された。屋上に登れ展望がよい。見渡すかぎりの乾いた大地に、椰子と潅木の疎林が続き、その中に無数の尖塔がそそり立っている。壮大な遺跡群である。

どこに行くかは運転手任せ、まず「全体を見渡せる高いところへ連れていけ」と言うと、ウェッヂーイン村(Wetky-inn

Village)のグービャウッヂー寺院(Gubyaukgyi Temple)に案内された。屋上に登れ展望がよい。見渡すかぎりの乾いた大地に、椰子と潅木の疎林が続き、その中に無数の尖塔がそそり立っている。壮大な遺跡群である。 次に行ったのがタラバー門(Tharabha

Gate)である。9世紀に築かれたバガン王朝時代の城門である。城壁と濠の跡も確認できる。門の両側にはバガンの守り神であった兄妹の精霊・マハーギリとナッツが祀られている。この兄妹の土着神は今でもミャンマーの人々に広く信仰されており、各々の家には必ずこの2神を祀った祭壇があるという。

次に行ったのがタラバー門(Tharabha

Gate)である。9世紀に築かれたバガン王朝時代の城門である。城壁と濠の跡も確認できる。門の両側にはバガンの守り神であった兄妹の精霊・マハーギリとナッツが祀られている。この兄妹の土着神は今でもミャンマーの人々に広く信仰されており、各々の家には必ずこの2神を祀った祭壇があるという。

ミィンカバー・パゴダ(Myinkab Pagoda)、ミィンカバー村のグービャウッヂー寺院(最初の寺院と同名)を見学の後、有名なマヌーハ寺院(Manuha

Temple)へ行く。 1057年にバゴー王朝のアノーヤター王はモン族のタトォン王国を滅ぼし、ミャンマー最初の統一王朝を開くが、この歴史に関し面白い逸話がある。アノーヤター王は、モン族が深く信仰する上座部仏教をバガン王朝でも国教とすべく、タトォン国のマヌーハ王に協力を求める。しかし、マヌーハ王は拒否する。怒ったアノーヤター王はタトォン国を攻め、滅ぼしてしまう。そして、マヌーハ王をはじめ多くの僧侶を捕虜として連れ帰り、以降に続く一大仏教王国を築くのである。捕らえられたマヌーハ王は後に許されてこのマヌーハ寺院を築く。この寺院の内部には、3体の座像と、1体の涅槃像があるが、いずれも建物一杯に隙間のないほどぎっしりと造られている。見ただけでも異常な光景である。これは、マヌーハ王の捕虜としての心境を現したものといわれている。

1057年にバゴー王朝のアノーヤター王はモン族のタトォン王国を滅ぼし、ミャンマー最初の統一王朝を開くが、この歴史に関し面白い逸話がある。アノーヤター王は、モン族が深く信仰する上座部仏教をバガン王朝でも国教とすべく、タトォン国のマヌーハ王に協力を求める。しかし、マヌーハ王は拒否する。怒ったアノーヤター王はタトォン国を攻め、滅ぼしてしまう。そして、マヌーハ王をはじめ多くの僧侶を捕虜として連れ帰り、以降に続く一大仏教王国を築くのである。捕らえられたマヌーハ王は後に許されてこのマヌーハ寺院を築く。この寺院の内部には、3体の座像と、1体の涅槃像があるが、いずれも建物一杯に隙間のないほどぎっしりと造られている。見ただけでも異常な光景である。これは、マヌーハ王の捕虜としての心境を現したものといわれている。

次に訪れたのがナンパヤー寺院(Nanpaya

Temple)である。ヒンズー寺院を後に仏教寺院に改造した寺院で、マヌーハ王を幽閉した場所と言われている。さらに、ナガーヨン寺院(Nagayon

Temple)を経てローカナンダ・パゴダ(Lawkananda Pagoda)へ行く。エーヤワディー河畔に建つ巨大な黄金のパゴダである。1059年にアノーヤター王により建立された。このパゴダは今も現役で、多くの参拝者を集めている。

次に訪れたのがナンパヤー寺院(Nanpaya

Temple)である。ヒンズー寺院を後に仏教寺院に改造した寺院で、マヌーハ王を幽閉した場所と言われている。さらに、ナガーヨン寺院(Nagayon

Temple)を経てローカナンダ・パゴダ(Lawkananda Pagoda)へ行く。エーヤワディー河畔に建つ巨大な黄金のパゴダである。1059年にアノーヤター王により建立された。このパゴダは今も現役で、多くの参拝者を集めている。

ダマヤッズィカ・パゴダ(Dhammayazika Pagoda)、レミナエ寺院(Leimyethna

Temple)、ティサワヂ寺院(Thisa Wadi Temple)を経て、パヤトンズー寺院(Payathonzu

Temple)へ行く。 三つの相似形のパゴダが並ぶ変わった形で、中に壁画が残されている。中年の男が、この壁画を模写して売っている。なかなかの出来栄えである。記念に購入する。タンブラー寺院(Thambula

Yemple)を見て昼となった。ミャンマーでは、正午から4時位まで休憩時間とするのが一般的習慣らしい。次は、夕方4時からだという。ホテルに戻る。

三つの相似形のパゴダが並ぶ変わった形で、中に壁画が残されている。中年の男が、この壁画を模写して売っている。なかなかの出来栄えである。記念に購入する。タンブラー寺院(Thambula

Yemple)を見て昼となった。ミャンマーでは、正午から4時位まで休憩時間とするのが一般的習慣らしい。次は、夕方4時からだという。ホテルに戻る。

とはいっても、ホテルで寝ているのももったいない。一人でホテル近くのシュエズィーゴォン・バゴダ(Shwezigon

Pagoda)に行く。 巨大な黄金の塔がそそり立つ、バガンで最大にして最重要なパゴダである。アノーヤター王が建立に着手したがあまりにも巨大なため、存命中には完成せず、息子の代に完成したといういわくつきのパゴダである。このパゴダは、その後各地に立てられたビルマ型パゴダの原形と言われている。屋根のついた長い参道を進むと、大理石を敷き占めた広大な空間に、眩いばかりのパゴダがそそり立っていた。ただし、昼休み時のためか、境内は閑散としていた。

巨大な黄金の塔がそそり立つ、バガンで最大にして最重要なパゴダである。アノーヤター王が建立に着手したがあまりにも巨大なため、存命中には完成せず、息子の代に完成したといういわくつきのパゴダである。このパゴダは、その後各地に立てられたビルマ型パゴダの原形と言われている。屋根のついた長い参道を進むと、大理石を敷き占めた広大な空間に、眩いばかりのパゴダがそそり立っていた。ただし、昼休み時のためか、境内は閑散としていた。

夕刻、先ず最初に訪れたのは、エーヤワディー川河畔のブーバヤ・パゴダ(Bupaya

Pagoda)である。この地の先住民族・ピュー族のスタイルといわれ、円筒型の珍しい形をしている。このパゴダの建立は3世紀まで遡るという。境内には、タナカの原木を売る店がたくさん並んでいる。ミャンマー女性の頬を白く染めるタナカはこの木材を擦り下ろしたものである。この地の原木は特に品質が良いとのこと。O嬢は、おみやげに買うのだと、選定に余念がない。匂いをかいだり、試し擦りの液を手に塗ってみたり。1メートル程の原木が4000〜5000チャットである。彼女は2本も買い込んだ。こんな重いものどうやって持って帰るんだ。

夕刻、先ず最初に訪れたのは、エーヤワディー川河畔のブーバヤ・パゴダ(Bupaya

Pagoda)である。この地の先住民族・ピュー族のスタイルといわれ、円筒型の珍しい形をしている。このパゴダの建立は3世紀まで遡るという。境内には、タナカの原木を売る店がたくさん並んでいる。ミャンマー女性の頬を白く染めるタナカはこの木材を擦り下ろしたものである。この地の原木は特に品質が良いとのこと。O嬢は、おみやげに買うのだと、選定に余念がない。匂いをかいだり、試し擦りの液を手に塗ってみたり。1メートル程の原木が4000〜5000チャットである。彼女は2本も買い込んだ。こんな重いものどうやって持って帰るんだ。

今日最後の訪問はヨア・ハウン・ジー寺院(Ywa-haung-gyi Temple)である。ここで夕日を見ようというのである。バガンで夕日を見るスポットとしていくつかの寺院が案内書に紹介されているが、この寺院の名はどこにもない。地元民きり知らない隠れたスポットだという。メインの道から外れ、荒涼とした砂漠の中を進むと、荒れた感じの寺院があった。薄暗い階段を登り上にでると、大展望が開けている。先客は3人の地元の人だけであった。 あいにく西の空は雲に覆われ沈む夕日は見られなかったが、地平線まで続く無数のパゴダがシルエットとなって闇に沈んで行く姿は感動的であった。

あいにく西の空は雲に覆われ沈む夕日は見られなかったが、地平線まで続く無数のパゴダがシルエットとなって闇に沈んで行く姿は感動的であった。

運転手に、どこかミャンマー料理の美味いところ連れていけと言ったところ、彼の自宅の隣に案内してくれた。食堂の看板もなく、近所の人が集まってがヤガや飲み食いをしているようなところである。日本人と聞いて、みんな大歓迎してくれた。次から次へと運ばれてくる名も知らぬ料理を腹いっぱい食べいたって満足した。ミャンマーの人々はいたって気立てが良い。

ホテルへ帰ってから、またまた一騒動である。何と何と! バスルームにサソリがいたのである。あの猛毒のサソリである。部屋の中の壁をヤモリはたくさんはいずり回っているが、これは許容範囲である。しかし、サソリまでいるとは。さすがミャンマーの砂漠地帯である。翌朝、つかまえたサソリを受付に持っていくと、「時々いるんだよなぁ」で、終わりである。

第20章 ナッツ信仰の聖地・ポッパ山(Mt. Popa)

バガンの南東約50キロに聳える標高1518メートルのポッパ山は、25万年前に活動を中止した死火山である。その中腹にタウン・カラッ(Taung Kalat)と呼ばれる標高737メートルの特異な形の岩峰が聳えている。このタウン・カラッは古来より、ミャンマーの土着宗教・ナッツ信仰の聖地として崇められてきた。ナッツ信仰は先住民族・ピュー族の時代から受け継がれてきた信仰である。ポッパ山のナッツ神もバガンの守り神とし、バガン王朝時代にも大切に崇められた。岩峰の頂きには、びっしりと寺院が立ち並び、何とも特異な景観を呈している。

今日は車をチャーターしてこのポッパ山に行く。運転手はもちろん昨日と同じ、気心が知れているのですべてお任せである。シュエズィーゴォン・バゴダの前で、壮大な行列に出会った。着飾った幼児の乗る象と、20台もの車の列である。得度式の行列である。O嬢の説明によると、最高級の行列で、よほどの金持ちのお坊ちゃんだろうとのことであった。

道端の掘っ立て小屋に寄る。砂糖椰子から樹液を取り、それを煮詰めて、砂糖を精製し、さらに蒸溜してウィスキーを製造している。 20メートルはあろうかという砂糖椰子に、結わえ付けられた粗末な梯子利用して、まさに猿のごとく登り、樹頂近くに樹液採取用の壺を設置する。神業である。試飲したウィスキーは激しく咽を焼いた。

20メートルはあろうかという砂糖椰子に、結わえ付けられた粗末な梯子利用して、まさに猿のごとく登り、樹頂近くに樹液採取用の壺を設置する。神業である。試飲したウィスキーは激しく咽を焼いた。

途中いくつかの水道施設を見る。湧き水の豊富なポッパ山から、この砂漠地帯に水を引いている施設である。いずれも日本の援助で造られた。近くには「日本・ミャンマー友好の森」と標示された森もあった。現在、欧米諸国はミャンマーに対し経済制裁を科している。まともに経済援助をしているのは日本と中国ぐらいである。軍事政権への対応に難しい判断を迫られているが、この施設がミャンマーの人々に多いに感謝されているのは事実である。

やがて、行く手にポッパ山が見えてきた。あいにく山頂は雲に覆われているが、その中腹に、ポコンと岩峰が飛び出ている。目指すタウン・カラッである。この岩峰は一目、溶岩ドームであろう。やがて岩峰の基部に着いた。ちょっとした門前町になっていて、土産物屋や食堂が並んでいる。今日も私はロンジーを着用している。観光客につきまとっている土産物を手にした子供たちは、一瞬、外国人かミャンマー人か判断に迷う様子だが、すぐに外国人とばれてしまう。やはりどことなく着方が板についていない。

やがて、行く手にポッパ山が見えてきた。あいにく山頂は雲に覆われているが、その中腹に、ポコンと岩峰が飛び出ている。目指すタウン・カラッである。この岩峰は一目、溶岩ドームであろう。やがて岩峰の基部に着いた。ちょっとした門前町になっていて、土産物屋や食堂が並んでいる。今日も私はロンジーを着用している。観光客につきまとっている土産物を手にした子供たちは、一瞬、外国人かミャンマー人か判断に迷う様子だが、すぐに外国人とばれてしまう。やはりどことなく着方が板についていない。

急な階段を登る。ロンジーは足にまとわりついて歩きにくい。涼しいが、運動には適していない。この民族服を脱げるようにならなければ、本当のミャンマーの発展はないであろう。ただし、その前に、軍事政権を倒さなければならないが。猿がたくさんいて食べ物をねだる。ヒーヒーいうO嬢を励まし、約20分で山頂に登り上げる。 素晴らしい景色である。麓に向って緑の森が続き、その先は荒れた大地が地平線まで続いている。

素晴らしい景色である。麓に向って緑の森が続き、その先は荒れた大地が地平線まで続いている。

狭い山頂にはたくさんのお堂が立ち並び、その一つ一つに神様が鎮座している。O嬢はお祈りに余念がない。ミャンマーの人は本当に信仰心が厚い。タイの人々以上だろう。山を下る。

今日で、O嬢とお別れである。本人は半分本気で、日本に連れて帰って欲しいというが、そうもいかない。一日も早く、自由に外国へ行けるような国になることを祈らざるを得ない。実に純真な、信心深い娘であった。また会うこともあろう。

ホテルへ帰って、またまた一悶着である。天井に3個、ベッドサイドに2個の電球があるのだが、その内の3個が切れてしまっている。暗くてどうしようもない。初日にも3個電球が切れ、替えてもらったばかりなのだが。実は、毎日毎日停電が繰り返されている。通電しているのは一日のうちほんの数時間に過ぎない。すぐに自家発に切り替えられるのだが、自家発は出力が弱く、エアコンも、テレビもつかない。ホットシャワーも使えない。もう二晩もエアコンなし、水シャワーで過ごしている。電球も電圧が不安定のため、すぐ切れてしまうらしい。まったくなんという国なんだ。

翌日は朝から激しい雨であった。一日休養することにする。明日一日、もう一度バガンを見学し、ミャンマーを去ることを決意する。インレー湖にも行ってみたいが、手持ちのドルも思いのほか少なくなっている。この春、ラオを旅した金銭感覚でこの国にやって来たが、あちらこちらでドルをむしり取られた。円やバーツの手持ちはあるが、クレジットカードも含めこの国ではまったく用をなさない。何が起こるか分からないこの国では、ドルが無くなったらお手上げである。

午後から、旅行社にヤンゴンまでのチケットを購入しに行く。民営のヤンゴン航空の朝便のチケットが取れた。正規料金は128ドルだが85ドルで買えた。旧国営のミャンマー航空ならもっと安いが、この航空会社は乗るものではないと案内書に記載されている。

第21章 更なるバガン

朝のうち雨は残ったが、すぐに天気は回復した。馬車をチャーターしてバガンの遺跡を巡ることにする。行くところは御者にお任せだが、もはやどこがどこだか分からなくなっている。 いくつめかに、アーナンダ寺院(Ananda

Temple)へ行く。11世紀末に建立されたバガンで最も美しいと言われる寺院である。寺院の上に聳え立つ金色の塔が何とも美しい。寺院の中には4方向を向いて高さ9.5メートルの4つの金色の仏像が安置されている。この仏像も美しい。その横に、アーナンダ僧院がある。中に壁画が残されているとのことだが、入り口に鍵がかけられている。戸惑っていたらどこからともなく男がやってきて鍵を開けてくれた。中は真っ暗だが、懐電で照らしてくれる。素晴らしい壁画である。しかし、この保存はちゃんと行われているのだろうか。心配である。男に少々チップを渡す。

いくつめかに、アーナンダ寺院(Ananda

Temple)へ行く。11世紀末に建立されたバガンで最も美しいと言われる寺院である。寺院の上に聳え立つ金色の塔が何とも美しい。寺院の中には4方向を向いて高さ9.5メートルの4つの金色の仏像が安置されている。この仏像も美しい。その横に、アーナンダ僧院がある。中に壁画が残されているとのことだが、入り口に鍵がかけられている。戸惑っていたらどこからともなく男がやってきて鍵を開けてくれた。中は真っ暗だが、懐電で照らしてくれる。素晴らしい壁画である。しかし、この保存はちゃんと行われているのだろうか。心配である。男に少々チップを渡す。 バガンで最も高いというタービィニュ寺院(Thatbyinnyu

Temple)、二番目に高いというゴドーパリィン寺院(Gaedawpalin Temple)、等を見学する。いずれも壮大な建築物である。

バガンで最も高いというタービィニュ寺院(Thatbyinnyu

Temple)、二番目に高いというゴドーパリィン寺院(Gaedawpalin Temple)、等を見学する。いずれも壮大な建築物である。

午後はやはり4時からだという。郷に入らば郷に従え、やむ得ないだろう。ホテルに戻ると、部屋を替えてくれるという。あっちこっち部屋を見て歩いたのだが、いずれも電球が切れている。やっと、5個の電球のうち4個点く部屋を見つけて移る。これではホテルも大変である。

午後から、ダマヤンヂー寺院(Dhammayangyi

Temple)に行く。この寺院も有名である。1167年、ナラトゥ王が建立した寺院である。彼は父王と兄を殺して即位した。しかし、その罪に呵まれ、バガンで一番大きな寺院を建立しようとこの寺院の建設にかかった。しかし、寺院の完成を待たずに暗殺されてしまう。その後、この悪行の王の意思を引き継ぐものはなく、結局寺院は未完のママ現在に至っている。幽霊がでるという噂があり、現在でも気味悪がられている。この寺院は、荒れ地の奥まったところにあった。夕暮れが迫り、見るからに不気味にそそり立っていた。誰もいない。御者も気味悪がっている。勇気を出して、一人薄暗い寺院の中に入る。蝙蝠が飛び交い、リスだろうか、小さな獣が走り回っている。何とも不気味である。

午後から、ダマヤンヂー寺院(Dhammayangyi

Temple)に行く。この寺院も有名である。1167年、ナラトゥ王が建立した寺院である。彼は父王と兄を殺して即位した。しかし、その罪に呵まれ、バガンで一番大きな寺院を建立しようとこの寺院の建設にかかった。しかし、寺院の完成を待たずに暗殺されてしまう。その後、この悪行の王の意思を引き継ぐものはなく、結局寺院は未完のママ現在に至っている。幽霊がでるという噂があり、現在でも気味悪がられている。この寺院は、荒れ地の奥まったところにあった。夕暮れが迫り、見るからに不気味にそそり立っていた。誰もいない。御者も気味悪がっている。勇気を出して、一人薄暗い寺院の中に入る。蝙蝠が飛び交い、リスだろうか、小さな獣が走り回っている。何とも不気味である。

最後に、スラマニ寺院(Sulamani

Temple)へ行く。ここで夕日を見ようという計画である。何組かの人たちも集まってきた。しかし、今日も雲が厚く、小雨さえぱらついてきた。早々にホテルに帰る。これですべての日程が終了した。明日、ミャンマーを去る。

最後に、スラマニ寺院(Sulamani

Temple)へ行く。ここで夕日を見ようという計画である。何組かの人たちも集まってきた。しかし、今日も雲が厚く、小雨さえぱらついてきた。早々にホテルに帰る。これですべての日程が終了した。明日、ミャンマーを去る。

第22章 さらばミャンマー、試練の国よ!

早朝6時半、ホテルを出発する。例の車の運転手に向かえを頼んであった。15分ほどで空港に着いた。ここで、同年配の一人の日本人と出会った。バガンの写真を撮るために来たという。旅慣れた様子である。ただし、最高級のホテルに泊まり、ガイドを雇い、立派な車で回ったという。出発を待つ間雑談をした。話しはおのずとミャンマーの現状についてとなった。感じたことは、二人ともまったく同じであった。最後に、彼がぽつりと言った。「心の豊かさも含めれば、ラオの方がよほど豊かなんだろうなぁ」。この一言が、ミャンマーのすべてを言い現しているだろう。私も同じことを考えていた。

(完)

2004.6.16記