パイオニア1309

「実はボク、本物を見るのは初めてなんです。感動ですよ!」

通路にしつらえられた大きな窓の外を眺めながら、エミフレイド氏はそう言った。彼はまだ到着したたばかりで、荷ほどきすらしていなかった。

彼を案内していたデュデュカス女史も窓の外に目をやった。ここで暮らしているとあそこにあるのが当たり前の日常になってしまっているが、確かにアレにはある種の人間を惹きつける魅力がある。そうした人間がここに送られてくるのだ。

ここパイオニア・リングは、恒星間の宇宙に浮かぶリング状のステーションである。何日かに一度、船がリングの外側面に設けられた着陸口を出入りする。エミフレイド氏もまた、そうした船に乗ってパイオニア・リングへとやって来たのだ。かつてはデュデュカス女史もそうやってここへ来た。だが基本的にはここへくる便も人も少ない。太陽に近すぎるため、メインの宙港にはなりえないのだった。

女史はエミフレイド氏が熱烈な視線を注ぐ物体を見た。パイオニア・リングの内側。その中心に浮かび、今も宇宙を漂流している物体。アレ。人類の宇宙史における黎明期の遺物。それは、とうの昔になくなってしまったアメリカ合衆国という国が宇宙へと送り出したパイオニア10号という惑星探査機だった。

「君はアレをどう見る?」

デュデュカス女史は新しいパートナーにそう聞いた。この仕事のためにリングに赴任してきた者には必ずそう聞くのだ。彼女もはじめてここへきた日には、エミフレイド氏の前々々任者から同じ質問をされたものだ。

「人類の遺産ですよ。今なお残る千年以上前の船。無限の宇宙へのメッセージ。学生のころ、宇宙考古学の授業でその存在を知った時、僕は星に閉じ込められていた昔の人にもロマンがあったんだなと感動したんです。ついに実物を見れて――今日は特別な日になりましたよ。僕は今日からここで働くんだ。あのパイオニア10号の間近でですよ!」

子供のような目でパイオニアについて語るエミフレイド氏。対してその言葉を聞くデュデュカス女史は内心冷めていた。

(こいつもポヤポヤメルヘンタイプか。

私にはアレはロストテクノロジーの塊にしか見えないんだがな。)

彼らの仕事は観察だった。センサースコープでパイオニア10号のデータを採って異常が無いかを記録する。生産性などありはしない。そもそも彼らが所属する組織がアレを研究するためだけの目的で設立されていた。組織のボスの完全な趣味なのだ。そのボスには趣味を継続するための金を産む別の仕事があるので、ここに常駐しているのは二人だけだった。リングに留まって生活しつつ、パイオニア10号に異変が無いかを日々調べ、必要であればリングに環境改善の提案をしつづけること。それが二人の仕事なのだ。やる気満々のエミフレイド氏は、早速その日のうちから仕事に取り掛かった。

星歴1309年。人類が地球を飛び出してから1309年。人類は近くの星系を探査し、その版図を広げていた。無重力下でのみ作られる合金や化合物、また小惑星や各惑星系の衛星など地球外で発掘された資源によって、星間航行の技術はあっという間に発達した。だから800年ほど前に地球を隕石群が襲った時も、全人類が宇宙へ逃れることは容易だった。かつて小惑星帯と呼ばれた火星と木星の間の宙域に、安定した巨大居住用ステーションが作られ、一時的に宇宙船で避難していた人々は新たな地で生活を立て直したのだった。

やがて人々の暮らしが安定したころになって、太陽系外を探査していた宇宙船がとある漂流物を発見・回収した。それは、はるか昔に人類が自らが打ち上げた探査機だったのだ。かつて太陽系内の惑星探査のために造られ、役目を終えてからは宇宙を放浪していたその人工物は、千年の時を経て再び人類の手にもどってきたのだった。

「我々はついに、黎明期の先行者を追い抜いたんですよ。宇宙開拓史観点から見て、象徴的な出来事でしたよね」

エミフレイド氏が食後の合成コーヒー手に、しみじみと語っていた。デュデュカス女史は無発酵パンの最後の一切れを口へ運んだところだった。

「かつて人類がどのようにして近隣惑星の情報を集めたのか……。我々が既に失ったテクノロジーの鍵が、アレには詰まっているはずなんだ」エミフレイド氏が着任したころとは違い、女史はもう見解の相違をオブラートに包もうとはしていなかった。「なぜアレをそのままにしているのか、私には正直理解できない」

エミフレイド氏はデュデュカスを見て笑った。

「貴女は回収派ですからね。まあ僕にもその言い分はわかりますよ。他の黎明期の探査機はいずれも宇宙塵によって破壊されていたか、あるいは未だ行方不明のままですし。研究対象になったのはほんの一部でしたからね」

まったくだと女史は思った。破壊された状態で回収された古代探査機でさえ高値で裏取引されているという。今は失われた技術の解明につながる鍵を、コレクターだか何だか知らないが物珍しいというだけで独占しようだなんて。しかもその価値を理解しようともしない学問外の徒が、だ。

「パイオニア10号は今もこうして航行している唯一の古代遺物です。僕はリングが保護している現状が最適だと思いますよ」

今度は女史はちっとも賛同できなかった。目の前にあるのに、毎日ただ見ていることしか許されていないなんて。

エミフレイド氏はトドメの一撃を繰り出した。

「第一世代原子力電池でしたっけ? 今さら何の役にも立たない古代技術の解明だって、ボクからすればパイオニア10号を見守り続けるのと同じぐらいロマンチックに思えますけどね」

《パイオニア10号および11号、そのメッセージ》

かつて我々の母星・地球が存在していた時代、宇宙への進出が試みられた20世紀。世界の全てが今はもうないたった一つの星に収まっていた時代に芽吹いた宇宙開拓黎明期のこと。

当時一大勢力だったアメリカ合衆国による一連の宇宙探査計画。それがパイオニア計画である。西暦(地球時代における紀年法。星歴が使われるようになると廃止された)1958年を皮切りに十何機もの探査機が打ち上げられ、地球を旅立った。最初は地球の衛星であった月を目指し、やがて計画が進むうちに調査対象は太陽系の他の惑星へと移っていった。

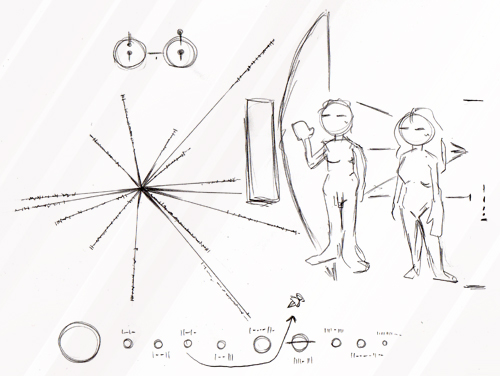

その中で、西暦1972年に木星探査のために打ち上げられたのがパイオニア10号である。木星の探査を終えた後はそのまま太陽系を離れる計画になっていたが、当時の科学者たちはここに一つのアイデアを加えることにした。この探査機が何時、何処から打ち上げられたのかを伝えるメッセージをプレートに刻んで載せたのだ。永劫の時の彼方に探査機を見つけるであろう、まだ見ぬ銀河系内の異星文明へ向けてのメッセージである。

メッセージには数学が使われた。数という概念は思考力を持つ存在であれば理解できるはずと考えられたからだ。そして宇宙に最も多く存在する水素原子の図を使い時間と距離の単位を提示した。これらの単位を用いて、銀河系に存在する14のパルサーがそれぞれ地球からの距離を表す放射線として描かれている。添えられたパルス周期はこれらがパルサーであることを示すとともに、パイオニア10号が打ち上げられた年代を割り出すのに手がかりとなる。さらに放射線の長さからは、おおよその地球の位置を割り出すことができるのだ。

また、メッセージプレートには太陽系の惑星系を表す図とこの探査機が地球から飛び立ったことを表す矢印があり、そして男女の姿が描かれている。パイオニア10号も簡易的に描かれており、我々人類の姿かたちや大きさも読み取れるようになっていた。

同様のプレートは続くパイオニア11号にも載せられた。

パイオニア11号は1000年以上にわたる漂流の内に宇宙塵によって破壊されてしまったが、残骸は回収されてアルナンド博物館で展示されている。ただし原型は既にとどめておらず、メッセージプレートも残ってはいない。対してパイオニア10号は奇跡的に無傷で航行を続けている状態で発見された。現在はパイオニア10号を保護するためにパイオニア・リング宇宙港が造られ、パイオニア10号と共に宇宙をゆっくりと進んでいる。パイオニア10号は、まさしく我々宇宙人類の永遠のモニュメントなのだ……

(後略)

「未だ別の星系文明は見つかってないわけだから、例のプレートは意味なかったと言えるわけよね」

女史は、自分のボスが書いたパイオニアの紹介記事を読みながら言った。エミフレイド氏は作業の手をとめ、眉をひそめた。

「それは結果論ですよ。デュデュカスさんには夢が無さすぎです。宇宙について何もわかっていなかった時代に放たれたメッセージ――『我々はここにいるよ』。僕はそこに込められた意義を大事にしたいですね」

「君の純粋な心は認めてあげてもいいけどね……だが、あのメッセージプレートに記された情報は結局間違ってたじゃないか。」女史はやれやれといった感で言い返した。

「アレが打ち上げられた当時は、太陽系の惑星は9個だというのが常識だった。だからメッセージプレートには太陽系の惑星が9つ描かれている。その3つ目の惑星から、この探査機は飛び立ちましたとね。だが、その惑星は既に無い。隕石によって破壊されたんだ」

エミフレイド氏は少し考えた。「しかし……打ち上げられた後で起きた変化は、どうしようもないでしょう。それに、あのメッセージを解読すればパイオニア10号が打ち上げられた時代は割り出せます。地球が破壊された時の宇宙塵の広がりを分析できれば、そこにかつて惑星があったことは推測できるはず……解読の難易度は上がるとは思いますが」

「他にも問題はある」女史は引かなかった。

「結局のところ我らが太陽系の惑星は12だった。メッセージを読み解いて宇宙の深淵を探索する側には『当時はまだ発見していませんでした』なんて都合は関係ない。誤情報が載っているということに変わりはないんだ。

どっかの宇宙人がパイオニア10号を拾ったとしても、そして彼らがメッセージを解読できたとしてもだ。絞り込めた宙域に該当する星系は存在しない。もしも惑星数が9の星系があったとしても、それは我々の太陽系ではないんだ。何の意味もないと思わないか?」

エミフレイド氏はパイオニア10号に取り付けられたプレートの画像データを展開し、うっとりと眺めた。彼にとって、このメッセージこそがパイオニア10号の存在価値なのだ。

「……たとえ地球が見つからなくても、この広い宇宙に人類がいたってことは確実に伝わります。僕には、そのことが重要に思えるんですよ」

「ロマンを語るのは個人の自由だがね、エミフレイド君。本気で異星人へメッセージを届けたいなら、今からでも最新情報を添えて、改めて打ち出すべきだと思うね。なにしろパイオニア10号は、未だ別星系にすら入っていないってのが現実だ。現代の船のほうがよほど彼方を行き来しているんだから」

エミフレイド氏は我に返って画像をたたんだ。「興味深い話ですけど、今は仕事に戻らなきゃ。デュデュカスさんもちゃんと進めてくださいよ」

今日はレポートを提出しなければならないのだ。データを精査するために残された時間はわずかしかなかった。

「今日も特に変化なし。この手で直接調べることができないのも……変わらず同じ」

「どうしたんです? 一人黄昏て。らしくないですよ」

「黄昏てなんかいるものか。こうして近くに居続けていれば、そのうちチャンスもめぐってくるかもしれないじゃないか」女史は手にしたカップからコーヒーを一口含んだ。「……例えば、リングで事故が起きたどさくさに紛れて、とかね」

「物騒なこというのはやめてくださいよ」

「例えばって言ったじゃないか。冗談だよ、頭固いなキミは。少し身体を動かしたらどうだい、血の巡りもよくなるぞ?」

そこでふとデュデュカス女史は気づき、同僚に問いかけた。

「運動と言えば……例のロマン・メッセージにもう一つ時代遅れの情報が載っているな。どう思うかね? エミフレイド君」

「……地球を離れて以来、人類が必要とする筋量は減ってしまいましたからね。確かにあれは過去の肖像です。地球時代の人類の体格が我々とは違って頑強だったことは認めますよ。デュデュカスさんが言った通り、そろそろ新しいメッセージを送り出すべき時なのかもしれません。母星を失って宇宙に生活基盤をおいている我々は、もう地球人とは言えないですからね。」

そして彼は、一言付け加えた。

「でも、それはあくまで新たな今日のロマンです。1300年続いたパイオニア・ロマンは、これからも不滅であり続けますよ」

しかしデュデュカス女史は、ガラスの向こうのアレを見ながら首をふった。

「いや……ちがうね。アレを受け取るべきは異星人じゃない。私たちこそがだよ。我々はかつてあなた方が見た宇宙への夢を、ここまで実現しました……ってね」