先天性股関節脱臼の超音波診断

先天股脱の診断においてX線は重要な役割を果たしてきました。我が国の大多数の病院においては、現在においても脱臼・亜脱臼・臼蓋形成不全の診断法として放射線を使っているのが多いのが現実です。しかし、2011年3月11日の福島原発事故以来状況は大きく変わりました。国民の放射線被曝に対する関心は高まり、子供にはできるだけ被曝を避けようというのがご両親の願いとなってきました。そうした要求にたいする答えの一つが股関節超音波診断です。

私の専門は先天性股関節脱臼の病理学です。したがって、動的に変化する脱臼股関節を的確に捉え、その結果を治療に結びつけて行くにはどうしたら良いか、ということを絶えず考えてきました。ここで紹介する超音波診断法は前方操作による診断法であり, 我が国で一般におこなわれているグラーフ法とはまったく異なるものです。

先天性股関節脱臼の診断に超音波を導入したのはオーストリアのグラーフ医師です。彼は1980年に世界で初めて超音波によって脱臼を診断するという画期的な論文を発表しました。当時私は大学院学生でしたが、この論文を読んで大きな影響を受けたものです。将来X線に代わって超音波が診断の主役になると私は確信し、基礎研究の合間を見つけてさっそく乳児股関節の超音波診断の研究を開始しました。大学院を卒業してから小倉記念病院に赴任し、ここで先天性股関節脱臼の超音波診断を本格的に始めました。当時の私の方法は基本的にはグラーフ法に準じたものであり、ここでの研究成果を名古屋で開かれた学会で発表しました(「超音波断層像による股関節脱臼の診断」第64回中部日本整形外科災害外科学会、1985年5月)。今思えばずいぶん不完全な研究成果だったと思いますが、とにかくこれが先天性股関節脱臼の超音波診断に関する我が国最初の報告であり、その内容は「超音波断層像による股関節脱臼の診断」中部日本整形外科災害外科学会雑誌、28:1271-1272、1985年、に掲載されています。

数年後に私は滋賀県立小児医療センターに赴任し、そこで本格的に超音波診断の研究を始めました。超音波診断を試みているうちに私はグラーフ医師の方法とはまったく異なる方法論を展開しました。なぜかというと私の専門は先天性股関節脱臼の病理学であり、その立場から脱臼診断方法を開発していったからです。とはいえグラーフ医師の方法を無視しているわけではありません。なんといっても彼がこの優れたな方法を世に生み出したのであり、彼の元で学んだ先進的な我が国の整形外科医が中心となって超音波診断を普及させたからです。我が国の整形外科が、被曝を避けてゆこうという国民の願いに答えることができたのであり、私はその意味でグラーフ医師の指導のもとに超音波を推進してきた先生方に大変感謝しております。

さて、私が新たな方法論を始めたのは滋賀県立小児保健医療センターに赴任した1988年でした。当時私たちは先天性股関節脱臼の治療過程で発生することのある骨頭壊死をどうしたら避けることができるかいろいろ試みていました。その一つの方法としてリーメンビューゲルを装着する前に牽引療法を取り入れていたのですが、この時どれだけ牽引したらよいかを確認するのに超音波が使えないだろうかと試みたのです。牽引中の脱臼股の前方から超音波検査をしたところ驚いたことに骨頭は臼蓋の前方に位置していたのです。当時は脱臼骨頭は臼蓋の後方に位置しているを考えられていたので、この例は特殊なものと考えていました。ところが第2例、3例と検査してゆくといずれの脱臼も牽引状態では骨頭は臼蓋の前方にあることが判明したのです。これがきっかけとなって私は先天性股関節脱臼の病理は動的に捉えなくてはならないと考えるようになりました。すなわち、骨頭は股関節伸展位では臼蓋の前方に位置しており、股関節を曲げるにしたがって臼蓋の後方に移動する、ということが分かったのです。このことはMRIでも証明しました。この事実を1989年ころ学会で発表したところ反対論が続出して会場が蜂の巣をつついたような騒ぎになった様はいまでも鮮明に覚えております。しかしその後MRIなどでこの事実を証明すると反対論は消えてゆき、今では脱臼の動的病理学に表だって反論する人はおりません。

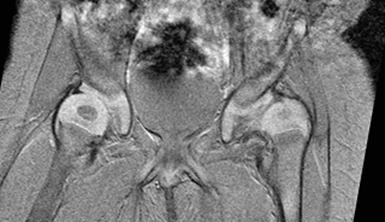

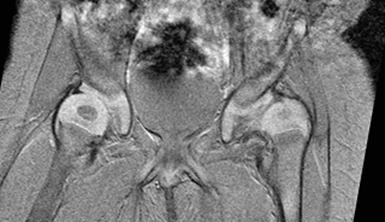

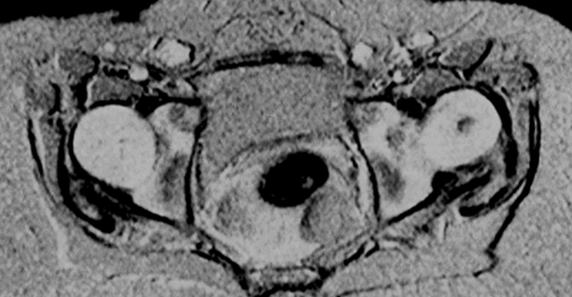

診断学一般に当てはまることですが、病理の特性を的確に把握できうる診断法が重症度評価や治療方針作成に決定的な意味を持つわけです。したがって、脱臼の病理を知ることが大前提となります。この疾患のマクロの病理を簡単に説明します。たとえば先天性股関節において骨頭がどこに存在しているかということは意外と知られていません。まずはここから始めましょう。上図のMRIで明らかなように、股関節を曲げたり伸ばしたりすることによって位置を変えます。写真左は股関節を伸ばした状態での縦断像であり、健側と異なり骨頭は臼蓋から外側に離れていることがわかります。しかしながら股関節を伸ばしたまま写真中のように横断像を見ると、脱臼した骨頭は外方向だけでなく、臼蓋の前方にも転位していることがわかります。写真右は股関節を曲げた時の横断像ですが、脱臼した骨頭は臼蓋の後方に移動しているのがわかります(リーメンビューゲルを長期間装着した場合には股関節伸展位でも骨頭は前方に移動してこないので注意が必要です)。このように脱臼した骨頭は股関節が伸びているか曲がっているかで大きく位置を変える(JBJS

73-B:879-883, 1991)

のであり、このような病的変化を的確に捉えるにはどうしたら良いかということ考えなくてはなりません。前方法による超音波診断は、このような骨頭の動的病理変化を捉え、適切な治療に結びつけて行くための方法です。

1. 股関節伸展位での方法

股関節伸展位での検査は数秒で終了し、わずかな不安定性も見逃すことはないので脱臼のスクリーニングに有用である(JBJS 73-B:879-883, 1991)。

|

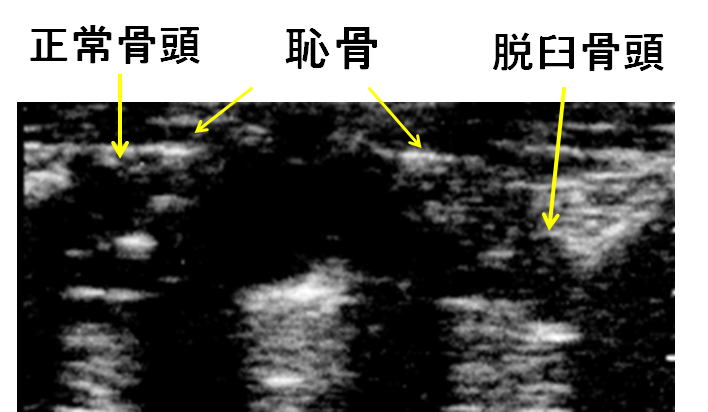

赤ちゃんを上向きに寝かせ、股関節を伸展位とする。両手全体で赤ちゃんの大腿部をしっかりと固定する。超音波のプローブ(探索器、音波発信装置)を両手の母指・示指で把持して、図のように体軸と直角に恥骨の上に置くと下図のような画像が得られる。 |

|

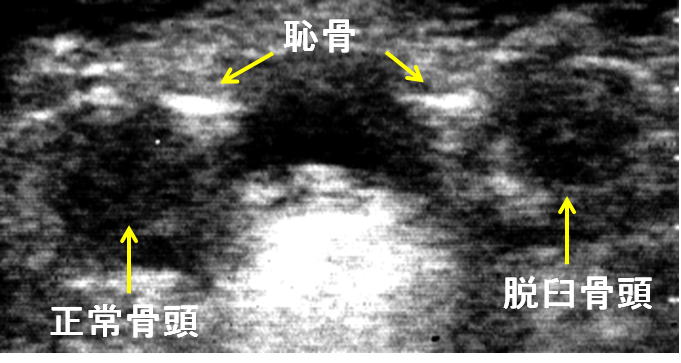

両側の恥骨は白く鮮明に描出される。厳密にいうと恥骨横断面は円形になっているので、鮮明な部分は音波が垂直に反射している部位、すなわち恥骨の中心を捉えている。 骨頭はまだ軟骨なので音波は反射せず、画像上は黒く抜けている。正常骨頭は両恥骨を結ぶ線より後方にあって、前方の明瞭に捉えられる臼蓋嘴と後方に淡く描出される臼蓋嘴を円弧で結ぶ臼蓋に対して正しく求心位をとっている。 腸骨筋は骨頭の前外側にあって、あたかも骨頭の前方転位を防いでいるように見える。 一方脱臼骨頭は両恥骨を結ぶ線より前方に転位している。ただし、長期間リーメンビューゲルを装着した例では通常前方に転位していない。 脱臼骨頭と臼蓋の間には白く描出される介在物が存在しており、本来ならば骨頭の外側に位置していうべき腸骨筋は内方へ移動している。 このように、たった1枚の超音波画像にはたくさんの情報が満載されている。 |

|

同一関節の同一時期のMRI。エコー像の読影は相当勉強しないとなにがなんだかわかりません。それでもMR像を比較しながら3か月くらいじーっと眺めていると少しづつ理解できるようになります。どんな検査でもそうですが、簡単に覚えられるものは、そこから得られる情報もそれに見合った単純なものでしかありません。 まだ前方法に慣れていない先生方は、この2枚の写真をよーく見比べてください。骨頭の位置はもちろん、臼蓋の回旋の具合や筋肉の位置などなど。X線診断(投影像の世界)に慣れておられる先生方はこうした事実を受け入れるのに抵抗があるかもしれませんが(私だって自らが行った検査結果に最初は衝撃を受けたものです)、こうした病理がなぜ生じたかを考えると、脱臼発生の仕組みが理解できるようになり、さらにこれを治療学へと結びつけることができるようになります。 |

2. 股関節開排位での方法

開排位での検査は治療方針の確立(JBJS 75-B:483-487, 1993)、整復過程におけるモニターリング(JBJS 76-B:460-462, 1994)、整復終了後の経過観察などに有効であり、高いレベルの治療をしようと思えばこの方法が必要不可欠となる。

|

股関節伸展位での検査が終われば、次に股関節開排位での検査に移る。左図のように赤ちゃんの股を開排位とし、両手で赤ちゃんの両膝を抱え込むようにして股関節を固定する。股関節伸展位での方法と同じようにプローベを恥骨の上に置く。 開排位での方法は骨頭の整復状態を観察するのに極めて有用である。整復の可否だけでなく、整復されたときの介在物の大きさとか、安定性とか、とにかくこの検査によって高いレベルの治療が可能となる。 |

|

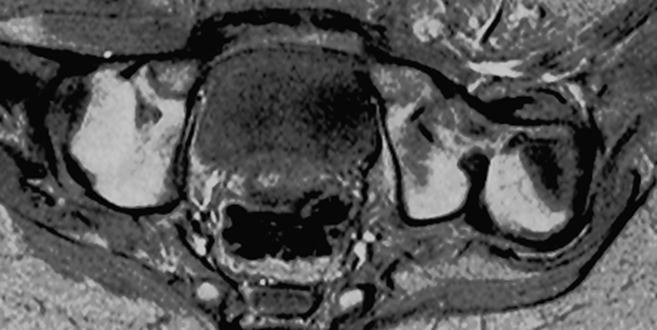

開排位では大腿骨骨幹部が白く描出されるので、骨頭はわかりやすい。 脱臼骨頭は臼蓋後方に転位しているので、音波が届きにくくわかりにくいことがあるが、この場合も大腿骨の陰影をたどってゆけば比較的容易に同定できる。 関節内介在物は淡く描出され、翻転した後方関節唇は比較的濃く映し出される。 脱臼骨頭は股関節屈曲位では後方に転位するが、転位の程度はさまざまである。一般的に脱臼度が高ければ転位は大きく、それに応じて治療も困難となる場合が多い。 |

|

同一関節の同一時期におけるMRI。脱臼の病理像が明確に描き出される。 超音波像は手軽に得られるが、説得力のある鮮明な画像は得にくい。超音波像を解読するにはとにかく経験が必要である。 |

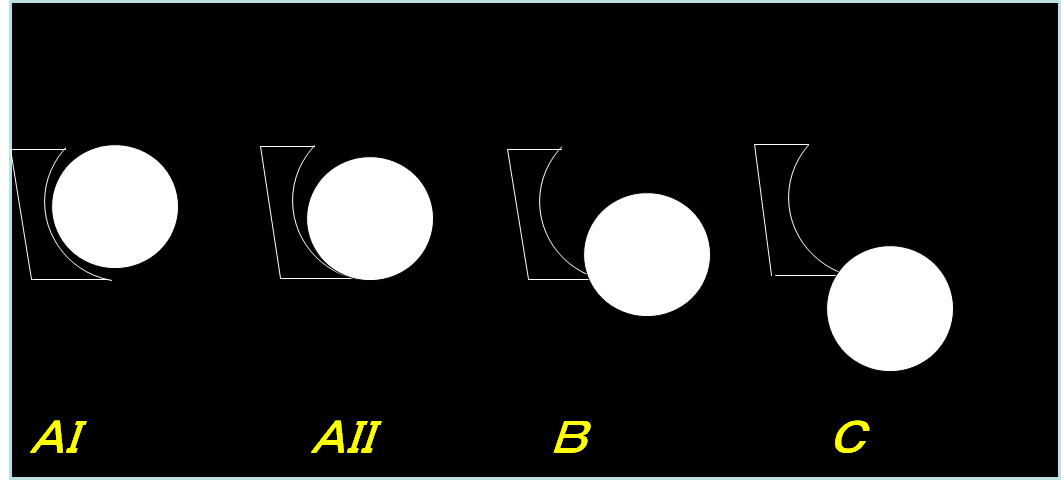

開排位において脱臼した骨頭が臼蓋に対してどれだけ後方に転位しているかを評価することが重要である。なぜなら脱臼整復の出発点は通常股関節開排位だからである。開排位において脱臼骨頭がどこにあるのか、によって整復が困難か否かはある程度推測される。骨頭が臼蓋から離れていればいるほど骨頭を臼蓋の中に誘導するのは困難となる。このような視点から下図のように AI,AII,B,C と分類した。AI、AII は亜脱臼であり、骨頭は不安定ながらも臼蓋の中に入っている。B,Cは完全脱臼であり、骨頭は臼蓋から完全に外れている。

完全脱臼の治療においては、脱臼した骨頭を臼蓋の中に入れるという操作が必要となる。しかしながら、骨頭が臼蓋から離れているということは、股関節周囲の筋肉のバランスが大きく崩れていたり、関節内に介在物が充満したりしている可能性も高くなる。股関節周囲の筋肉のバランスが崩れていれば、整復をおこなっても筋力が不利に働き再脱臼が起こりやすく、仮に再脱臼がおこらないとすると整復された骨頭に異常な力が加わり血流が阻害されて骨頭壊死になりやすいことは容易に想像される。また、関節内介在物が多ければ、整復をおこなっても不安定な為再脱臼し易いし、骨頭が介在物を接触している部分には強い力が加わって壊死になり易いかもしれない。とにかく、完全脱臼において骨頭を臼蓋の中に入れる、という操作がいかに難しいことかということを絶えず考えておかなくてはならない。

3. 臼蓋角の診断法

臼蓋の形態を知ることは重要である。なぜなら臼蓋の形成が不十分であれば股関節は不安定となりやすく、これが持続すれば最終的には変形性股関節症へと発展するからである。乳児期の臼蓋形成不全は多くの場合、軽度の亜脱臼(タイプAI)を伴う。しかし少数であるが亜脱臼を伴わない、いわば純粋の臼蓋形成不全も存在する。これまで臼蓋角の計測はX線で行われていたが、超音波断層像を用いることで被曝無に計測できるようになった(Archives of ORthopaedic and Trauma Surgery 112:131-133, 1993).

|

赤ちゃんを上向きに寝かせ、図のように股関節を開排位とし、介助者に下肢を保持していてもらう。大腿骨の陰影が邪魔をして臼蓋が描出されにくいことがあるので、股関節を開き過ぎないようにすることが重要である。検者は診察台の上にプローベを持った自身の手を置き、さらに示指で赤ちゃんの大腿を支持し、プローベを安定させる。 |

|

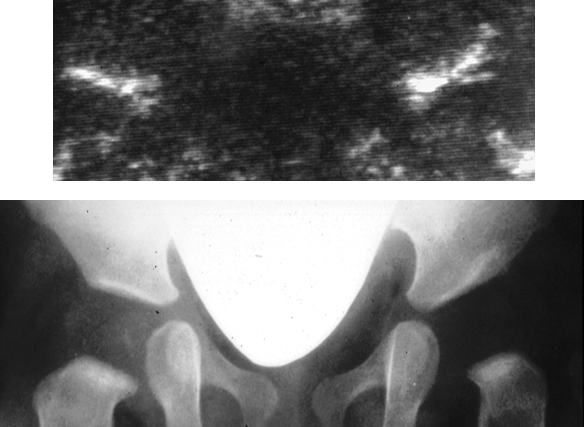

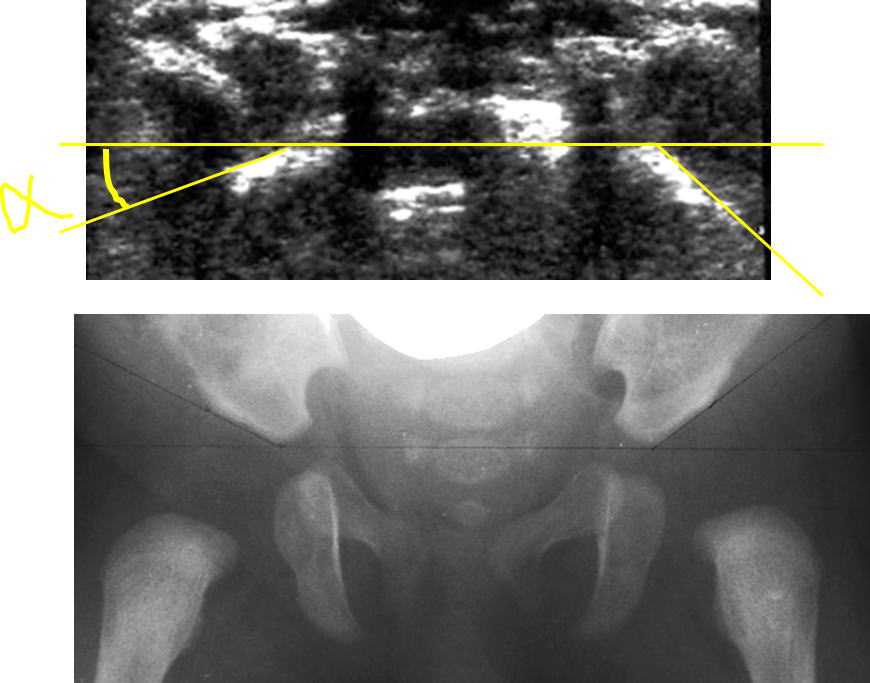

プローベを 坐骨部よりわずかに前方へ移動させると臼蓋が明瞭に描出される。X線像は投影像であるが、超音波像は断層像であるため病的変化が分かり易い。 |

|

臼蓋の形態診断だけでなく、これまでX線像で計測していた臼蓋角(α角)も知ることができる。 |

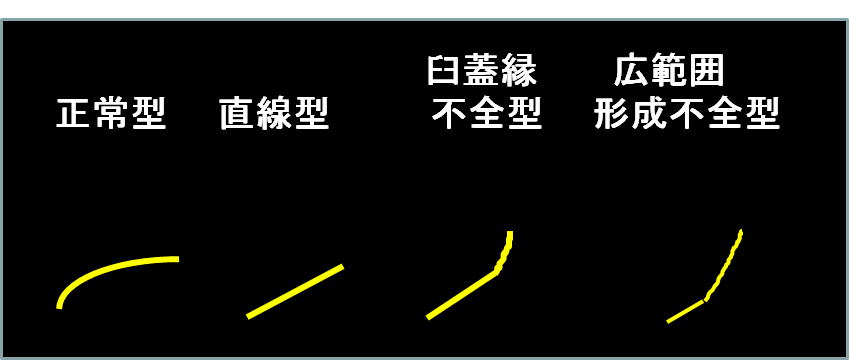

臼蓋の形態を分類することも治療にあたっては参考となる。関節が安定していて、正常型あるいは直線型であればすくなくとも現時点で治療は不要である。しかし臼蓋縁不全型や広範囲形成不全型であれば、これまでに関節が不安定な時期があったことが示唆され、その不安定は現在も続いている可能性が高いと考えられる。このような場合にはなんらかの治療が必要になってくる。