<方程式・2次方程式の例題>

例:aを実数の定数とするとき、2次方程式ⅹ2+aⅹ-a+3=0の解を判別せよ。

*「解を判別せよ」なので、判別式で求められるaの値で、判別する。

解)D=a2-4*1*(-a+3)=a2+4a-12=(a+6)(a-2)

よってD>0 すなわち a<-6、2<aのとき 異なる2つの実数解

D=0 すなわち a=-6、2のとき 重解

D<0 すなわち -6<a<2のとき 異なる2つの虚数解

例:2次方程式aⅹ2-2ⅹ+1=0が異なる2つの実数解をもつように、実数aの値の範囲を定めよ。

*2次の係数が文字であるが、a=0であると2次方程式でなくなるからa≠0

解)2次方程式であるから、a≠0・・・・・①

異なる2つの実数解を持つための条件は ![]() =(-1)2-a*1>0

=(-1)2-a*1>0

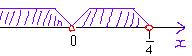

ゆえにa<1・・・・・② ①②より a<0、0<a<1

例:2次方程式 kⅹ2-(4k-1)ⅹ+4k+1 が実数解をもつように、定数kの値を定めよ。

*与えられた2次方程式が実数の解をもつときの条件は、D≧0

解) (4k-1)2-4*k*( 4k+1)≧0 → -12k-1≧0

ゆえに k≦![]() 答

答

例:ⅹの方程式aⅹ2+(2a-1)ⅹ+a=0が異なる2つの実数解をもつような定数aの値の範囲をもとめよ。

*ここでは方程式とあるから、2次の係数はa=0、a≠0の二つの場合で考える。

解)a=0のときは、0*ⅹ2+(2*0-1)ⅹ+0=0 →

解)a=0のときは、0*ⅹ2+(2*0-1)ⅹ+0=0 →

→-ⅹ=0 で解がひとつなので適さない。

よって、a≠0、D>0が条件

D=(2a-1) 2-4a2>0 → -4a+1>0 → a<![]()

条件より、a<0、0<a<![]()

例:2つの2次方程式①6ⅹ2+kⅹ-6k=0、②ⅹ2-6ⅹ-4k=0が共通の解を持つように、定数kの値を定め、その共通解を求めよ。

*因数分解できないので、共通解ⅹをⅹ=αと置いて解いていこう。

解)共通解をⅹ=αとおく。①6α2+kα-6k=0, ②α2-6α-4k=0

連立で解く→ (k-2)(α-2)=0

k=2、α=2の2つの場合で、実数解をもっていれば①②に代入して共通解を求める。

ア:定数k=2としたとき、①②の判別式![]() =12-2*4

=12-2*4

![]() <0 となり実数解をもたない。

<0 となり実数解をもたない。

イ:α=2のとき22+2+k=0より、k=-6 →①②に代入して

①ⅹ2+ⅹ-6=0 ②2ⅹ2-6ⅹ+4=0

①②を解くと①ⅹ=1,2 ②ⅹ=-3、2 k=-6、共通解ⅹ=2 答