| �C�Ƃ́H�i09.4.21�j |

|

|

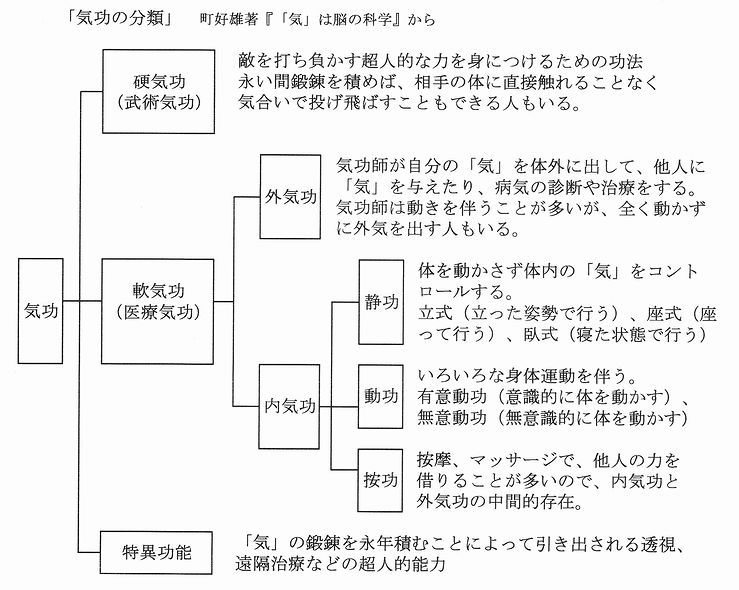

�u�C�v�Ƃ������̂����t�́A���{��ɂ͐���������B�Ⴆ�A���C�A���C�A���C�A�V�C�Ȃǂ̏n��̂ق��ɁA�C�������A�C�������A�C�ɕa�ށA�C���G���A�C�܂����A�C���ʂ�A�C�����ށA�C���U��A���X��������������B ���߂��ɍL�����łЂ��ƌ܂ɕ��ނ��Ă���B�@�V�n�Ԃ������̂ƍl��������́B�܂��A���̓����B�A�����̌����͂ƂȂ鐨���B���C�B�C���B�B�S�̓����E��ԁE�������I�ɕ\����B�C�͂�����ƌ����Ȃ��Ă��A���̏���݁A���̏�ɕY���Ɗ���������́B�D���̕��{���̐������`���悤�ȗv�f�B���L�̍��□�B �ł́A�����ł͂��Ƃ��Ɓu�C�v�Ƃ͉����Ӗ����A�ǂ̂悤�ɍl���Ă���̂����g�C�ɂ�����h�A�g�C�ɂƂ߂����Ƃ��h�A�����āg�C�����ނ܂Łh�A�g�C����h�ɂ܂Ƃ߂Ă݂��B �C�ɂ��� ���E�C���t�H�[����2007���s�ψ���ҁw�C���̗́x�̒��ŁA�u�C�v�ɂ��Ď��̂悤�Ɍ���Ă���B ���� �u�C�v�̍�p�͌Â�����m���Ă���A����N�ɂ��킽���ēN�w�ҁA��w�ҁA�Ȋw�҂����̊ԂŒ��ڂ���Ă��܂����B �Ñ㒆���ł́A�F�����ł���O�Ɂu�C�v������A�u�C�v����F�������܂�A�n����̖����͂��ׂāu�C�v�łł��Ă���ƍl�����Ă��܂����B�u�C�v�͐����̍����ł���A�u�C�v����ɑ̓������邱�Ƃɂ���āA�̂̋@�\������Ɋ�������ƍl�����Ă����̂ł��B�t�Ɂu�C�v������Εa�C�ɂȂ�A���U����Ύ����}���邱�ƂɂȂ�܂��B ���ꂪ�u�C�v�̊�{�I�ȍl�����ŁA����͍��ł��ς��܂���B����ɂ����Ă��u�C�v�́g�����G�l���M�[�h�A�g�F���G�l���M�[�h�Ȃǂƌ`�e����邱�Ƃ������悤�ł��B �܂��A�Ȋw�҂ɂ��u�d���g�̂悤�Ȃ��́v�Ƃ����l�����܂����A�u�����q���v�Ƃ����l�����܂��B������ɂ��Ă��A�u�C�v�͖ڂɌ����Ȃ����̂ł���A���̌����͕K��������v���Ă��Ȃ��̂�����ł��B ���̂悤�ɁA���܂��u�C�v�Ƃ������̂����m�ɂƂ炦���Ă��Ȃ����߂ɁA�u�g�C�h�Ȃ�đ��݂��Ȃ��v�Ɣے肷��l�����Ȃ�����܂���B�������A����ł��u�C�v�͊m���ɑ��݂���̂ł��B���� �����ł́A���m��w���u����w�v�A�����`���̈�w���u����w�v�i���{�ł͓��m��w�j�ƌĂԁB1949�N�ɒa�������V�����̕��j�ɂ��A����w�́A���݂�������Âɂ����ĂЂƂ̒��ƂȂ��Ă���B ����w�����{�̊������I�����A�C�̑��݂�O��Ƃ����f�f�ł���A���Âł���B�������j�̂Ȃ��ł������A�o���I�Ɏ�����Ă������_�E�Z�p�ł���B �̓��̋C�́A�u�o���v�ƌĂ�銲���ƁA���̎x�����o���Ԃ��Ȃ��u�����v�𗬂�Ă���Ƃ����B�o���͊����ł����ܑ��i�S���E�̑��E�x���E�t���E�B���j���Z�D�i�咰�E�����E�݁E�_�E�N���E�O���j�ɒ��ړI�Ɋ֘A���Ă���Ƃ�����B �����ł͌o���ɂ��āA�����w�A��U�w�A�����w�Ȃǂ���̌����������ɂ킽���đ������A����܂łɐ_�o�Ɋ֘A�Â�����A�̉t���A�ޓ`���n���A�����d�C���Ȃǂ̉������o����Ă����i1�j�B �I�����A�w���A�}�b�T�[�W�ȂǂŁA�c�{���h�����ĕa�C�����Â���Ƃ������A���̃c�{�͌o����ɂ���A�̂̕\�ʋ߂��ɂ���C�̏W�܂����|�C���g�Ƃ���A�o���ƌĂ��B�ق����C���A腧���A�E���A�����Ȃǂƕʏ̂����������B�Ȃ��A��U�w�I�ɂ́A�o���ɂ͌��ǂ��_�o���Ȃ��Ƃ����B2006�N��WHO�i���E�ی��@�\�j���ۉ�c�ŁA361�J�����o���̈ʒu�����߂���Ă���B �o���̂Ȃ��ł��Ƃ��Ɂu�C�v���W�����镔�ʂ��u�O�c�v�Ƃ����A��O�c�A���O�c�A���O�c�̎O������B�O�c�͂�����c�{�ł͂Ȃ��A���������L�����ʂ�\���Ă���B��ʓI�ɂ́A��O�c�������A���O�c��S���̉��A���O�c���`���O���i9�Z���`�j�̂�����������B�P�ɒO�c�Ƃ����Έ�ʂɉ��O�c�̂��Ƃ������A�C���̒b�B�ɂ����Ĕ��ɏd�v�ȕ��ʂƂ���Ă���B �O�����s�̒��O�ɍ��ɂɂȂ������Ƃ�����B���̂Ƃ��A�m�l�����I���t���Љ��f�Â����B������ɗ��s�ɍs���̂ŁA�����Ɩ����ŕ����Ƃ��ɒɂ݂��y���Ȃ�悤�ɂ��Ă��炦�Ȃ����낤���A�Ɩ����Ȃ��肢�����A��]�����Ȃ����o��������B�����������̌�������A�C�̑��݂͔ے�ł��Ȃ��B ���̂Ƃ����I���t���狻������b�����B�����I���t�́A�ȑO�A�����w�a�@�ɋ߂Ă����B���̓����A�����ł͖�������g�킸�A�j���������Ŏ�p���s�����l�q���e���r�ŕ��f����A���{�ł��b��ɂȂ��Ă����B��w�a�@�̊O�Ȉォ����{�ł�����Ă݂悤�Ƃ����b��������A���̃`�[���̈���Ƃ��ĉ�����������ł���B�j���������ŁA���҂��ɂނ��ƂȂ���p�͏I���邱�Ƃ��ł������A��肪�������Ƃ����B����́A��������g�����Ƃ��̎�p�ł́A����������Ȃ�ɖ�����̉e���ł��ƂȂ������Ă���B�������A�j�����̏ꍇ�́A�����͊����ɓ����A��яo���Ă���قǂ������������B���̂��߁A��p�ӏ��ɂ���Ă͎��p�I�ł͂Ȃ��Ƃ̌��_�ɂȂ��������ł���B����͘_���ɂ��Ċw��Ŕ��\�����Ƃ̘b�ł������B �C�͂ǂ����� �u�C�v�͂ǂ����炭��̂��A��́w�C���̗́x�ł͎��̂悤�ɏq�ׂĂ���B ���� �u�C�v�͐����̍����ł���A�̒��������Ă���ƍl�����Ă��܂����A����ł́u�C�v�͂��������ǂ��������Ă���̂ł��傤���H ����ɂ́A���������ӂ��́u�C�v������Ƃ���Ă��܂��B�ЂƂ́A�����̒a���ƂƂ��ɕ��ꂩ���������̂ŁA�u��V�̋C�v�ƌĂ�Ă��܂��B�����ЂƂ́A���܂ꂽ��Ɏ��R�E��������������̂ŁA�u��V�̋C�v�ƌĂ�Ă��܂��B ��V�̋C�́A�ʖ��u�^�C�v�A�u���C�v�A�u���C�v�Ƃ������A�����̒a���Ɛ������S�������I�ȃG�l���M�[�ƍl�����Ă��܂��B�����Ēʏ�A���܂�Ă���N��ƂƂ��Ɍ������Ă����܂��B�C�����C������Ώ��Ղ����Ȃ��ł��܂����A�厖�ɂ��Ȃ���Α����������A�Ȃ��Ȃ�Εa�����邱�ƂɂȂ�܂��B����w�łܑ͌��i�́E�S�E�B�E�x�E�t�j�̂����t�ɒ~������Ƃ���Ă��܂��B ����̌�V�̋C�́A�ʖ��u�����̋C�v�Ƃ������A�ċz�ƐH����ʂ��Ď��R�E�����̓������肱�܂�܂��B��V�̋C�́A�C���ɂ���đ��₷���Ƃ��\�ŁA���ꂪ��V�̋C��₢�܂��B����w�łܑ͌����B�ɒ~������Ƃ���Ă��܂��B���� ���́u��V�̋C�v��b�B�ɂ���č��߂邱�Ƃ��C���Ƃ����B�C���Ƃ������t�́A1953�N�ɉ͖k�l���o�ŎЂ��痫�M�����w�C���Ö@���H�x���o�ł���A����ȍ~�ɓ���p��Ƃ��čL���g����悤�ɂȂ����B����܂ł́A�f�[�A�����A�s�C�A���O�A�����A�Ì��A�����A���T�A���{���A�{�����Ȃ��̖��̂ŌĂ�Ă����B �����̍����ł���u�C�v��b�B���邱�Ƃɂ��A���N�̈ێ��A�����A���͂���B���̒b�B�́A�p���E�ċz�E�ӎ��̒������s�����Ƃ���{�����ɂȂ��Ă���B���ꂼ��u���g�i�p������j�v�A�u�����i�ċz����j�v�A�u �C���̎�� ���D�Y���w�u�C�v�͔]�̉Ȋw�x�ł́A�C����}�Ɏ����悤�ɖړI�ʂɕ��ނ��Ă���B�����ł͋C�����A�d�C���i���p�C���j�A��C���i��ËC���j�A���ٌ��\�̎O��ނɑ�ʂ��A��C��������ɁA�������g�ő̂̒��̋C���R���g���[��������C���ƁA�C���t�������̋C��̊O�ɏo���O�C���Ƃɕ����Ă���B

�C�ƉȊw ��̒��D�Y���́A�����d�@��w�̋����œd�q��H�┼���̂̌��������ł���B1986�N�A����e���r�ǂ���A�����̍����ȋC���t�������̂ŁA�C�����Ȋw�I�ɑ��肵�Ă��炦�Ȃ����Ɨ��܂ꂽ�̂����������Ƃ��āA20�N�ȏ�ɂ킽���āu�C�v�̌����ɂ��������悤�ɂȂ��������ł���B �w�u�C�v���Ȋw����x�A�w�u�C�v�͔]�̉Ȋw�x���o�ł���Ă���B�����̖{�ɂ́A�C���t���O�C���o�����Ƃ��́A�C���t�ƊO�C�̎�̋������鑪�茋�ʂ������Ă���B �C���t���O�C���o���n�߂�ƁA�C���t�̎�̂Ђ��̕\�ʂɂ���C���𒆐S�ɁA3�`5�x���炢�̕\�ʉ��x���㏸����B���ꂽ�ꏊ�ɂ������A����ɓ�������悤�ɋC���𒆐S�ɑ̕\�ʉ��x���㏸����B�قƂ�ǂ̋C���t�́A�O�C����ƋC���𒆐S�ɑ̕\�ʉ��x���㏸���邪�A�̕\�ʉ��x��������C���t������B�Ȃ��ɂ́A�̕\�ʉ��x���グ���艺������ł���C���t������B��̑̕\�ʉ��x�����̕ω��ɓ�������B �C���t���O�C���n�߂�ƁA�C���t�̔]�g�́A�����Ȑ��_���������Ă���Ƃ��̃x�[�^�g���u���Ɏキ�Ȃ�A�����b�N�X�����Ƃ��Ɍ����A���t�@�g���L����B��������悤�Ɏ�̔]�g���u���Ƀx�[�^�g���キ�Ȃ�A�A���t�@�g���L����B����ɁA�C���t�������̈ӎv�i�C���[�W�j�������ĊO�C����ꍇ�́A�E�]�ɏu�ԓI�Ƀx�[�^�g������A�ӎ��I�ɋC�𐧌䂵�Ă���l�q��������B���ꂽ�����������͉̂����A�����͎��̂悤�ɐ������Ă���B �ƒ�ɗ��Ă���d�C�́A���g����50�w���c�i���ł�60�w���c�j�̌𗬂ł���B���̎��g���������Ȃ�Ɠd���̒���ʂ�����֔�яo���₷���Ȃ鐫���������Ă���B�����d���g�Ƃ����B�d���g�̂Ȃ���30�L���w���c���琔�S�M�K�w���c�܂ł�d�g�Ƃ����B��X�́A���̓d�g�ɉ���f���̃V�O�i���i���j���ڂ��āA���W�I��e���r�E�g�ѓd�b�Ȃǂŗ��p���Ă���B�������̂܂��́A����f���̃V�O�i�����悹������ȓd�g�Ɉ͂܂�Ă���B��������W�I��e���r�E�g�ѓd�b�Ȃǂ̎�M�@�ŕϊ����A���Ƃ̉���f���ɕς��Ă���B ���̐��ɑ��݂��镨�̂́A���ׂĂ��̕��̂̉��x�ɑΉ��������g���̐ԊO�����o���Ă���B�ԊO���͓d�g��������ɍ������g�������d���g�ł���B�l�̑̉����o���ԊO���́A���ԊO���ƌĂ����g���ш�̓d���g�ł���B���ʂ̐l�������̉������ԊO��������ł́A���̒l�������B����ɑ��A�C���t���O�C����Ƃ��̉��ԊO���̑���ł́A����V�O�i���i���j���܂ނƎv������g���̔g�`�i�����j���L�^�����Ƃ����B���̃V�O�i���ɑ��Ď肪��M�@�ƂȂ�ϊ����A�C���t�ɓ��������g�̓I�ω����A��͂������Ă���̂ł͂Ȃ����Ɛ������Ă���B �ȑO�A�����ł̂��Ƃ����A���ɂ��������̐l�����ɋC���t���O�C�𑗂�A���Â��s���Ă���l�q���e���r�ŕ��f����Ă����B�����C���t���o���O�C���A�V�O�i�����܂ޓd���g�̂悤�Ȃ��̂ł���A�����̐l�Ɉ�x�ɊO�C�𑗂�A���Â���Ƃ����A���������������ł���B ��́w�C���̗́x�ł͎��̂悤�ɏq�ׂĂ���B ���� (�O�C����)���R �Ȃ��A�C���̐��E�ł͈�ʓI�ɁA�u�C�v�̊��x�Ƃ������̂�����A��V�I�Ɏ���4��ނɂ킩���Ƃ����Ă��܂��B�u�C�v�ɕq���Ȑl�E�����l10���A��r�I���x�̍����l��40���A����قNJ��x�������Ȃ��l��40���A���x�̎ア�l��10���ŁA�u�C�v�ɕq���Ȑl�قNJO�C�������Ƃ��̎��Ì��ʂ������Ƃ������Ă��܂��B���� ���̂悤�ɁA�����O�C�����Ă��A�l�ɂ�莡�Ì��ʂ��قȂ邱�Ƃ������Ă���B �I���O�A������������ƕ��������t����́i�Ód�C�j�����邱�Ƃ����łɒm���Ă����B����͂����u�s�v�c�Ȃ��́v�A���邢�́u���p�I�Ȃ��́v�Ƃ��čl�����Ă����B1600�N�C�M���X�̃M���o�[�g�Ƃ����w�҂��A�������߂̐����ɂ��āA�����Ɋ�Â����Ȋw�I�������s���d�C�̊�b��z�����B���ꂩ��300�N��ɁA�d�C�̋C�̐��̂��d�q�ł��邱�Ƃ����Ƃ߂�ꂽ�B�����Ċ��S�Ɍ����Ȃ��d�C�̋C�̐��̂��蒆�ɂ������A�l�ނ̓G���N�g���j�N�X����Ƃ����V�����������ɓ���邱�Ƃ��ł����B�������͂��̂悤�ɋL���A�u�C�v�̌����̖����ɂ��āA�u�d�C�v������ł������ɏd�ˍ��킹�āA���̂悤�Ɍ���Ă���B ���� ���݂̒m���ŗ����ł��Ȃ����Ƃɏo��������A��������蓾�Ȃ����ƁA���₵���Ȃ��ƂƂ��Ĕr��������A�������Ă��܂��A���ł����̐��̂����Ƃ߂邱�Ƃ͂ł��܂���B���A�C���̋C���Ȋw�I�ɑ����Ă݂悤�Ƃ������݂́A�d�C�̗��j�ł����A����ƃM���o�[�g�̎���A���Ȃ킿1600�N��̐Ód�C�̌����̒i�K�ɓ��������肾�ƌ����邩������܂���B�������A�d�C�̕��݂�U��Ԃ��Ă݂�ƁA�C�̐��̂�T���Ă䂭���ɁA21���I�̐V�����ʐM��i�����ւ̉��p�A�]�̊�b�����A��Ẩ��p�ȂǁA�v��m��Ȃ��\�����߂Ă���\�������܂��B���� �����́A����܂ŋC���t�����ł͂Ȃ��A�����\�͎ҁA�\�m�\�͎ҁA������o���ҁA�C�^�R�A�C�M���X�l�q�[���[�A���[�K�҂Ȃǂ��A���̔\�͂����Ă���Ƃ��̐g�̓��ŋN���鐶���I�ω��Ȃǂ����肵�A���̋��ʓ_���w�E���Ă���B ����܂ő��肪�s�\�ł������l�̓��E�O�̏����ۂ��ACT�AMRI�APET�ASPECT�Ȃǂ̐f�f�@��A�e�푪���Ȃǂ̐i���E�̗p�ɂ��A����E��͂ł���悤�ɂȂ����B�C���̐��̂����Ƃ߂��A����ɂ́A���[�K�ł����u�v���[�i�v�Ɓu�`���N���v�A�C���ł����u�C�v�Ɓu�O�c�v�Ȃǂ��r���A�𖾂ł���������邱�Ƃ����҂���B

�Q�l ���E�C���t�H�[����2007���s�ψ���ҁu�C���̗́v���}�� �ܖ؊��V���u�C�̔����v���}�� �r�㐳�����u�C�̕s�v�c�v�u�k�Ќ���V�� �r�㐳�����u�u�C�v�Ŋς�l�́v�u�k�Ќ���V���i1�j ���D�Y���u�u�C�v���Ȋw����v�����d�@��w�o�ŋ� ���D�Y���u�u�C�v�͔]�̉Ȋw�v�����d�@��w�o�ŋ� ���̑� |

|

|

|