|

�G�^2013.1.7�@���f�E���f |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �u���f�v�Ƃ͑S�̓I�Ȍ��N��Ԃ��`�F�b�N����p��ł���A�u���f�v�Ƃ́u����v�Ȃǂ̓���E��̓I�ȕa�C���̂��̂��`�F�b�N���邱�Ƃł���B

�\ ���@�@�f �\ ���̏Z��ł���a�J��ł́A���N�a�������f������B�w�肳�ꂽ��@�E�a�@�̒�����I��Ŏ�f���邱�Ƃ��ł���B����܂ʼn��������̈�@�E�a�@�������Č��f���Ă���B 3�N�O�ɐl�ԃh�b�N�Ɛf�Ï��̓�����r�f�Ï��Ŏn�߂Ď�f�����B�A�_�l��8.7�img/dL�j�Ɗ�l�̏���ł���7.0��荂�����߁A���f�Ï��ɂ���t�����Ȃ̐搶���Љ�ꂽ�B3������ɍĂь��t�������s�����Ƃ��̔A�_�l��8.2�ł������B�����������ɍs�������t�����ł́A���������͊�����l��菭�Ȃ��A��������������l�̔��������Ȃ��Ǝw�E���ꂽ�B�{���͔A�_�l����������Â������߂������A�����������Ⴂ���Ƃŏ����͌������A�H���Ö@�Ə\���ɐ������Ƃ�I�V�b�R�Ƃ��ĔA�_�𗬂��o�����Ƃ��w�����ꂽ�B ���������⌌���������Ȃ��Ȃ錴���́A�̑��E�B������̉e�����l������Ƃ��āA�b�s�����A�G�R�[�����A���ڂ��i�������t�������s���A����ɂ��P���a�̌��t�������s�����B�B���������傫���Ƃ���ꂽ�������͕s���ł������B���f�Ï��̌��t���Ȃ̐搶�ɂ��f�Ă���������A�l�q�����܂��傤�Ƃ����ꂽ�B��N�i����24�j�j�̃G�R�[�����ł́A�B���͏������Ȃ��Ă���ƌ���ꂽ�B 2002�N�iH14�j����2012�N�iH24�j�܂ł̉ߋ�11�N�Ԃ̌��f�L�^�ׂ�ƁA�A�_�l��16�������L�^���c���Ă����B6.9����8.8�܂ł̊Ԃ��㉺���A���ς�8.0�ł������B�����̌��f�L�^�̈�t�̃R�����g���̑����ɂ́A�A�_�l�ɂ��āg�v�w���h��g�v���Áh��������Ă���B ���͌��݂������Č��N�ł���B�������A�������l�ł͖��Â��K�v�Ƃ���Ă���B�����������̌������l�i��l�j�͉����Ӗ����Ă���̂ł��낤�B�i�Ȃ��A���{�ɕ��E�j�_��ӊw��ҁw���A�_���ǁE�ɕ��̃K�C�h���C����2�Łi2012�N�Ǖ�j�x�ł́A�A�_�l9.0�ȏオ���Â̑ΏۂƂ��Ă���B�j �����m�꒘�w�剝������������ÂƂ������ȁx�Q1�ɂ́A���̊�l�ɂ��Ď��̂悤�ɏ����Ă���B �����@�ȑO�͐���l�Ƃ����Ă��܂������A���͊�l�Ƃ���͈͂Ƃ����܂��B ���āA���̊�l�ł����A���N�l��95�����܂܂��l�ɐݒ肳��Ă���̂ł��B�܂�A���N�ł����Ă�5���̐l�́A�͂���Ă���킯�ł��B��������A�͂��ꂽ����Ƃ����āA�����u�ُ킾�v�u���N�ł͂Ȃ��v�Ƃ͂����Ȃ��V�����m�Ƃ������Ƃł��B ���܂��ɁA���̊�l�́A��҂̂��ꂾ�Ƃ������Ƃł��B���������āA�N���ɂ��Ă͂߂�ɂ́A����������肪����Ƃ������ƂɂȂ�܂��B �܂��A�������ڂ���Ƃ������Ƃ͂���܂���B�ӂ��͕����ł��B ��l���A���N�l��95�������܂�͈͂Ƃ���ƁA���_�I�ɂ́A2���ڂƂ���l�͈͂ɓ���m���́A0.95��2���90.25���ɂȂ�܂��B5���ڂ���77.37���A10���ڂ���59.87���i���N�l10�l�̂���4�l���͂ǂ̍��ڂ�����͈͂���͂����j�A30���ڂ����������21.4���ɂȂ�A��8���̌��N�l���A�����łЂ�������v�Z�ɂȂ�܂��B 2011�N8��19���A���{�l�ԃh�b�N�w����\�����A2010�N�̐l�ԃh�b�N��f�ҁA��300���l�̑S���W�v���тɂ��ƁA�u�ُ�Ȃ��v�͉ߋ��Œ��8.4���������Ƃ������Ƃł��B�������A�O�q�̂��Ƃ��l����ƁA�u�ނׂȂ邩�ȁv�Ɛ\���܂��傤�B �����炭�A����300���l�̒��ɂ́A�u�ُ�Ȃ��v�̂��n�t�����������߂̂��N�����������Ă��邱�Ƃł��傤�B�����āA�悹�����̂Ɏ�������ɁA���ꌌ���l�����������́A�̋@�\���ُ킾�̂Ǝw�E����A�a�l�Ɏd���ďグ���Ă��܂����l���A���Ȃ�̐��ɂ̂ڂ�̂ł͂Ȃ����Ɛ��@����܂��B �u���f�v��u�l�ԃh�b�N�v�̃X���[�K���́A�u���������v�u�������Áv�ł��B �����A���̌��t�́A���������Ď��ł���������A���ׂĂ̕a�C�������A�������邪���Ƃ����o��^���܂��B ���������A�u���������v�u�������Áv�́A�����̎藧�Ă̂���A�x���j�Ő��������߂���@�ł��B������A�����̂Ȃ������K���a�ɓK�p���悤�Ƃ��邱�ƂɁA������������������܂��B���� �Ȃ��A��L�̓��{�h�b�N�w����\����2011�N�iH23�j�́u�l�ԃh�b�N�̌����v�ɂ́A�u�l�ԃh�b�N��f�҂̌������ڕʑ������сv���ڂ��Ă���B�N��ʁA23�������ڕʂɔ���敪���Ƃ̐l�����L�^����Ă���B���v��f��3,133,484�l�ɑ��A�ُ�Ȃ��̔��肪244,115�l�ł���A2010�N�iH22�j��肳��ɉ�����7.8���ɂȂ��Ă���B1984�N�iS59�j�ɂ�29.8���̐l���ُ�Ȃ��Ɣ��肳��Ă����Ƃ������Ă���B���ُ̈�Ȃ��̊������N�ƂƂ��ɉ����闝�R�ɂ��āA�h�b�N�w��ł͎���4���ڂ������Ă���B 1.�@���w��ɂ�锻���K�C�h���C���̗̍p �ߔN�A�������œ��{�����d���w��A���{�������w��A���{���A�a�w��A���{�얞�w��A���{�ɕ��E�A�_��ӊw��Ȃǂ��A���a�̏d�Ǔx����̃K�C�h���C���\���A���茟�f������l�Ƃ��č̗p����܂����B�����œ��{�l�ԃh�b�N�w����A���w��̊�ɉ������������쐬���Ă��܂��B�얞�̔���͑̊i�w���iBMI�j�ɉ������͂��̗p���A�����E�����E�������A�]���̊�l��茵�����Ȃ��Ă��܂��B 2.�@�l�ԃh�b�N��f�҂̍�� �@�@�l�ԃh�b�N�̕��y�ɔ����A�S�������ɂ��Δ�����f�҂̊����͑S��f�҂�70�`80�����߂�悤�ɂȂ�܂����B���̌��ʁA�l�ԃh�b�N��f�҂̕��ϔN�40�Αォ��50�Α�ւƈڍs���A�����60�Έȏ�̎�f�҂��N�X�������Ă��܂��B 3.�@�Љ���̈��� �@�@�S�N�Ɉ�x�ƌ�����o�ϕs���ɂ����Ƃ��s�W�̓|�Y��z���������������A�T�����[�}���̃��X�g����o���A�P�g���C�������Ă��܂��B���̗]�g�͒�����Ƃɂ��y�сA�L�`�A���`�ɐS�̃o�����X�������A�X�g���X�����a�����̌����ƂȂ��Ă���Ƌ��ɁA�����K��������������������ɂ��Ȃ��Ă���̂ł��B 4.�@�H�K���̉��ĉ��Ɖ^���s�� �@�@�O�H�Y�Ƃ�R���r�j�G���X�E�X�g�A�̕��y�ɂ��A��Â���̉ƒ뗿�������p�x���������Ă��܂��B���ʂƂ��Ęa�H���S����A�m�H�⒆�ؕ��̗����Ȃǚn�D�����l�����A�H�ו��ɐ�߂鎉�b�̊�����25�������悤�ɂȂ�A��̐ێ�ʂ����Ȃ��Ȃ�܂����B�܂��A��ʋ@�ւ̔��B��Ԃۗ̕L�䐔�̑��������s�ʂ����炵�A��J�ɂ��^���ӗ~�̒ቺ�Ƌ��ɁA�^���s���𗈂����Ă��܂��B �g�����̃K�C�h���C���h�́A�e���w��������l���u���{�l�ԃh�b�N�w��v�ł͂��̂܂܍̗p���Ă���悤���B���w��̌����҂͐����Ђ��瑽�z�̊�t���A�f�f��̕ύX�ɂ���Ċ��҂��������A�����Ђ̔���グ�Ɋ�^���Ă���Ƃ����ᔻ���������{���悭�ڂɂ���B �ʍ��ҏW��/���i2011.3�j�w�u���N�f�f�v�̋��|�x�Q2�ɂ́A�����̊�l��ς��邱�Ƃɂ��A���Ґ��̕ω����ڂ��Ă���i�\1�j�B �\1�@�����́u�f�f��v�̐���

�������J�Ȃ��A2008�N������{���Ă���u�W���I�Ȍ��f�E�ی��w���v���O�����v�ł́A�N��ɂ�����炸140mmHg/90mmHg�ȏ����f�����Ƃ��Ă��܂����A���{�������w��́A130mmHg/85mmHg��ڕW�l�Ƃ��Ă���̂ŁA���̒l�ɓ��B����܂Ŗ����^�����\��������܂������E�E�w�u���N�f�f�v�̋��|�x�Q2��� �������ɂ��āA�ߓ������u���l�a�̐^���v�Q4�ł́A���̂悤�ɋL���Ă��܂��B �����@�ЂƂ����ɍ������Ƃ����Ă��A��������x�͂��܂��܂ł��B�{�e�Ō�������̂́u�{�Ԑ��������v�ŁA���{�l�̈��|�I�������߂܂��B�u�{�Ԑ��v�Ƃ́A�u�����s���v�̈�w�I�\���ŁA���낢�뒲�ׂĂ��������킩��Ȃ��Ƃ��ɖ{�Ԑ��������Ɛf�f����킯�ł��i�u�����s�����������v�Ɩ��Â��Ȃ������̂́A���Ƃ����̈Ӓn���ʎq������̂ł��傤�j �{�Ԑ��������̏ꍇ�A�~�����Âɂ���ă����b�g�������邩�ǂ����s���ł��B�����������R�͑��ɁA�n��E�E��̌��f��l�ԃh�b�N�A�܂��͑��̕a�C�ŕa��@��K�ꂽ�Ƃ��Ɏw�E����邱�Ƃ������A�ӂ��������ɗR������ǏȂ��A�������Č��C�ł��邩��ł��B�ǏȂ���A�ǂ����Â��Ă��A�̒�������܂ňȏ�ɂȂ�Ȃ������ł��B�������A���ɂȂǂ̏Ǐ���A������y������Ƃ��������b�g�����݂��܂��B���������ėL�Ǐ�҂́A�����ł̌��������O�ł��B�i���j ���ɖ{�e�Ŗ��ɂ��Ă���̂͌�����Ȃ��悤�ɋL���Ă����ƁA���ɂ�f���C�A�ӎ���Q�Ȃǂ������Đ����Ɋ댯������ԁu�������ً}�ǁv�Ɏ��Â̕K�v�����邱�Ƃ͖��炩�ł��B�z����������ُ�ȂǂɋN������u���������v�����Â����ق����͂����蓾�ŁA�O�q�����悤�Ȗ{�e�Ō������Ă���͖̂��Ǐ�̖{�Ԑ��������ł��B �~���̂��߂ɖ���g�p���邱�Ƃł��B�{�Ԑ��������Ƃ����̂́A�N��A���A�g���A�̏d�A�����A�^�{�R�A�A���R�[���Ȃǂ̗ʂɉ����āA���X�̐g�̂����R���߂������ʂł�����A���̕��̐g�̂����̌������x����v�����Ă���Ƃ݂邱�Ƃ��ł��܂��B����Ȃ̂ɖ�ŋ����ɉ����邩��A���낢��s�s���E�s���v��������̂ł��B ����ɑ����ʁA���������A�։���A���R�[�������Ȃǂɂ���Č����������邱�Ƃ͖������Ȃ��B�������������A�������A�^�o�R������Ȃ��Ȃ����A�Ȃǂ̏ɉ����Đg�̂����猌����������̂ł�����A�i�ʕs�s�����Ȃ��킯�ł��i�������]�葉��������ƁA�������k�߂�\��������j�B����䂦�������C�ɂȂ���́A���̂悤�Ȕ�Ö@�������܂��傤�B���� �g�l�ԃh�b�N��f�҂̍���h�́A����҂̐l���̑����ɔ����������������͂��ł���B�������A��l���N����l���ɓ��ꂸ�Ɍ��߂��Ă���̂ŁA�ُ�Ȃ��̊������N�X�������邱�Ƃ͔������Ȃ��ł��낤�B 2004�N�iH16�j1���ɊJ���ꂽ���{�������f��w��ŁA���C��w�̑�������͌��N�f�f�����S���Ŗ�70���l�̌��ʂ���A���{�ł͂��߂Ă̒j���ʁA����ɂ͔N��ʂ̊�͈͂ɂ��Ĕ��\���Ă���B���e�́i�����p�b�@��V�q���w���N�f�f�E�l�ԃh�b�N���a�C������x�Q3�Ɍf�ڂ��Ă����B �Q�l�ɁA���{�h�b�N�w��A2012�N�iH24�j4��1���t���ʼn��������u����敪�v��Y�t�����B

���f�̗L���� 2005�N8���A�����J���Ȃ́u�ŋ߂̉Ȋw�I�����Ɋ�Â����ی����ƂɊւ�錤���v���i�ǒ��A���䎟��E���H�����ەa�@���j���A���N�f�f�Ŏ��{����Ă����\�I��24�̌������ڂ̗L�����ɂ��Ă̕����܂Ƃ߂��B����ɂ��āA��L�w���N�f�f�E�l�ԃh�b�N���a�C������x�Q3����̑������ł��邪�A���̂悤�ɋL���Ă���B �����@���N�f�f�̑̕\�I��24�̌������ڂ̂����A16���ڂ́u�a�C�̗\�h�⎀�҂̌����Ƃ������_�ł́A�L���������������������v�ƌ��_�t�����̂ł��B �����ǂ͂��ꂼ��̌������ڂ������Ă��鐔�l��̍����ɂ��āA���E���̈�w�_���ɂ������Ē��ג����܂����B ���̌��ʁA�\���ȏ؋����������Ƃ����̂́y�����̑���z�y�u�����v�Ɓu�i���v�Ɋւ����f�z�����ł����B ���̂ق��Ɂy�g���Ƒ̏d�̑���z�͌��ʎw���̏[���������ɁA�y���������i���A�a�����j�z�Ɓy���a�ׂ��f�z�͎w���⎡�Â̑̐������������ɗL���Ɣ��肳��Ă��܂��B ��������A�����Ԃ�C�ɂ��Ă���R���X�e���[����̋@�\�����͂ǂ��Ȃ����̂ł��傤�B�A������S�d�}�͂ǂ������́A�Ǝv������������Ǝv���܂��B���N�f�f�Łu�Č������Ă��������v�ƈ�����ꂽ�����͉��������̂ł��傤�B ���́A�L�����������ƕ]�������������ڂɁA���̂悤�ȃR�����g��t���Ă��܂��B �y���͌����z�����߂邾���̏؋��͂Ȃ� �y��ʓI�Ȗ�f�z�����m�ȏ؋��͂Ȃ�

�y���͌����z�����߂邾���̏؋��͂Ȃ� �y�g�̌����z�����m�ȏ؋��͂Ȃ� �y���f�z�����m�ȏ؋��͂Ȃ� �y�����f�@�z���قƂ�Ǐ؋��͂Ȃ� �y�S�d�}����z���������S�����̔����ɂ͖��Ӗ� �y�����w�������z���x�����ɗL���Ƃ̏؋��͂Ȃ� �y�R���X�e���[�������z���R���X�e���[���ቺ�ɂ͖𗧂� ��́w���l�a�̐^���x�Q4�ł́A�a�C�ɂ́u�����a�v�Ɓu�{���̕a�C�v������Ƃ��āA���̂悤�ɏ����Ă���B �����@������f�ƁA����ɂ���Ĕ��������a�C��ُ�ɑ���l������ς��邱�Ƃł��B����A�������A���R���X�e���[�����ǁA���A�a�Ȃǐ��l�a�́A���ꂼ��傫����̃^�C�v�ɕ�����܂��B��́A���Â���Ύ������̂т�Ȃǂ��ē�����^�C�v�ŁA���L�̏Ǐ��邱�Ƃ������B�܂�A���ꂼ��ɓ��L�ȏǏ���̂ŕa�C�̑��݂������ł��A�����͐f�f���m�肷��̂ɗp���܂��B�����ł́A�Ǐ���Ƃ邽�߂ɂ͈�ÓI������L���ł���A�Ǐ���Ύ������̂т�ł��傤�B���̈Ӗ��ŁA�u�{���̕a�C�v�Ƃ����܂��B

����ɑ��A�ǏȂ��̂Ɍ����ł݂��鐬�l�a�̑命���́A�����ł��������ł��Ȃ��u�����a�v�ł��B���L�̏Ǐ���Ȃ����N�����ӂ��l�����ɕa�C�Ƃ̃��b�e����\��̂ł���A���߂Ĉ�ÓI����ɂ��������̂����Ƃ��ł��Ȃ���Ȃ�܂���B�����������̐��l�a�͈�ÓI����ɂ����������т�؋����Ȃ��B�܂�u�����a�v�̈��|�I�����͒P�Ȃ����ۂł���A�u�a�C���ǂ��v�ł��B����

���J�Ȃɂ��ƁA�����̂��Ƃɖ@���ŋ`���Â����A���l�̑唼���錒�f�̎��{��p�͑��z�ŔN��9000���~�߂��ɂȂ�Ƃ����B������Љ�ɓ����Ê֘A��p�͂��ꂩ�����������B����ꂽ�����͗L���Ɏg���������̂ł���B

�\ �� �� �� �f �\ �g�O���B����PSA���� �ߏ莡�Â̐S�z �u�l�q���v�Ö@ �i�ތ����h�Ƃ̌��o���̋L����2011�N�iH23�j11��1���̒����V���ɍڂ����B�O���B����̌��f�ŗp����������}�[�J�[�ł���PSA�����ɂ��Ăł���B�L���ł́A��A��Ȋw���PSA�����͗L���ł���Ƃ̔��_���ڂ��Ă��邪�A�č����{�̎���@�ցA�\�h��w��ƕ���iUSPSTF�j��10���APSA�����͑S�N��̒j���Ɋ��߂��Ȃ��Ɗ����Ă��܂Ƃ߂��A�Ƃ��Ď��̂悤�ɏ����Ă���B �����@�O���B��PSA�����ő��������A���Â̂ł���ꍇ������B�����A�i�s���������Ȃ��̂�����B���Âɂ́A ��9�N�ԁA��18���l��ǂ������B�̌����ɂ��ƁA50�`74�ł͌��������l�ƁA�Ȃ������l�ŁA�O���B����ɂ�鎀�S���ɓ��v�w�I�ɗL�ӂȍ����Ȃ������B�������A55�`69�ɍi��A���������l�̎��S����2�����Ȃ������B USPSTF�̊����ĂɁA�S�Ĕ�A��Ȋw��͑����ɁuPSA�����͐f�f��X�N�]���Ȃǂɏd�v�v�Ɣ��_�����B ���{�ł��A�����J���Ȍ����ǂ͍��N7���A���Ă̒������ʂ͂��A�u���S����ቺ������Ȋw�I�����͕s�\���v�ƁA�Z�����f�Ȃǂ̏W�c���f�ւ�PSA�����̓��������߂Ȃ��Ɣ��\�����B���� PSA�Ƃ����̂́u�O���B���ٍR���v�̗��ŁA�O���B�g�D�����ɂ�����L�̕����Ƃ����Ӗ��ł���A���t�����ɂ���Ă��̐��l�����o����B�O���B���ǂ≊�ǂ̏ꍇ�ɍ��l�ɂȂ邪�A�O���B����ł����l�ɂȂ�̂Łu�O���B����̎�ᇃ}�[�J�[�v�Ƃ��Č��f�ɗp������悤�ɂȂ����B���f�}�[�J�[�Ƃ��ėp�����邱�Ƃɂ���āA�O���B����̔������͔���I�ɑ��������B �O���B�����ł͂Ȃ��A�̌����Ċe�킪��𑁊���������u��ᇃ}�[�J�[�v�̗̍p�⌟���@��̐i���A���f���[������ɔ����A���̂���ł��������͑��債�Ă���B�����ɂ��ċߓ������w���Ȃ��̊��́A������ǂ��x�Q5�̒��ŁA�}-1����}-4���f�ڂ��Ď��̂悤�ɋL���Ă���i�����@�@�@�����ł����܂ꂽ���͂́A�ߓ������w���Ȃ��̊��́A������ǂ��x�Q5����j�B

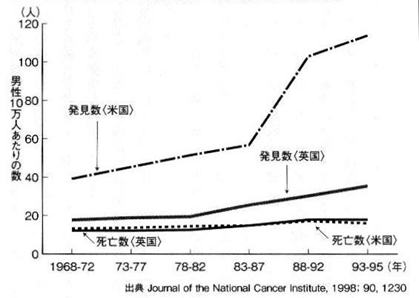

�����@�i�}-1�́j�O���t������ƁA�č��̑O���B�������͔���I�ɑ������Ă��܂��B����ɑ��p���́APSA�����ɂ��܂�M�S�łȂ�����ł��傤�A���������������Ă�����̂́A�č��̂���Ƃ͑�Ⴂ�ł��B �Ƃ��낪�A�O���B����ɂ�鎀�S�Ґ���\���Ȑ��́A�č��̂���Ɖp���̂���Ƃ��A�s�b�^���d�Ȃ��Ă���B��{�̐������܂�ɂ��s�b�^���d�Ȃ��Ă���̂ŁA�܂�ň�{�̐��̂悤�Ɍ����܂��B �O���B�������������Ă��A���Ȃ��Ă��A���S���͕ς��Ȃ��BPSA���������S�������ɉ��̉e�����^���Ă��Ȃ����ƂɂȂ�B���� �ʏ�APSA�����Ŋ�l����ƁA�O���B������^����B������݂���߂邽�߂ɁA�O���B�̐���������j���g���đg�D�̈ꕔ���̎悷��B���̑g�D�Ђ��������Ō��Ȃ���a���オ����זE���ǂ����f����i�����Ƃ����j�B����ł���Ύ�p����ː����Â��{���B �}-1�ł́A�č��ł͑O���B����̔�����������I�ɑ��債�Ă���ɂ��ւ�炸�A���S�Ґ��͕ς��Ȃ��B���̗��R�Ƃ��āAPSA�����Ŕ����\�ɂȂ邸���ƈȑO�ɁA�{���̂���͓]�ڂ��Ă���A�č���PSA�����ő�����������̂قڂ��ׂẮu������ǂ��v�ł���B�u�{���̂���v�Ɓu������ǂ��v�͈�`�q���x���̈Ⴂ�ł���A�������ł͔��f���s�\�ł���Ƃ����B ����ɐ}-2����}-4�̃f�[�^�������Ȃ������ɂ́A�u�{���̂���v�Ɓu������ǂ��v�����邱�Ƃ��������Ă���B�܂������������钘��̒��������͂̂����u������ǂ��v�̎��_��W�J���Ă���B

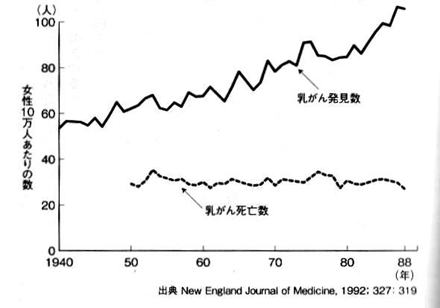

�����@������̔������Ǝ��S���̊W����蒼�ړI�Ɏ������A�č��R�l�`�J�b�g�B�̓��v������܂��i�}-2�j�B���������ƁA1940�N�ȍ~�A�L�����y�[���̉e���ł��傤�A���������͉E���オ��ɏ㏸���Ă���B�Ƃ��낪�A�P�ʐl��������̎��S���͈��ł��B ���̂��Ƃ���A�{���̂���̐��͎���ɂ�炸���ŁA������ǂ��̔������������������Ă��邱�Ƃ�������܂��B����

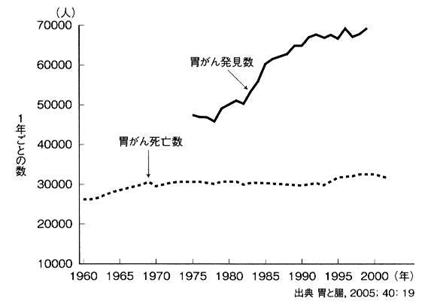

�����@�i�}-3�j�͓��{�l�j���́A�݂������ƈ݂��S���̊W�������O���t�ł��B�݂�������1970�N��ȍ~�A���f��f�҂̑������������ł��傤�A�傫���L�тĂ��܂��B �����ŁA�������f�����݂��A�i�s�E�����݂���̑O�g�ł���Ȃ�A������������قǑ�����A���S���͌���͂��ł��B�Ƃ��낪�}�݂̈��S���́A�����Ȃ��������X���ɂ���B ���̂��Ƃ���A�����݂��������������́A�i�s�E�����݂���̑O�g�ł͂Ȃ������i��������A������ǂ��ł���j���Ƃ��Ӗ����Ă��܂��B����

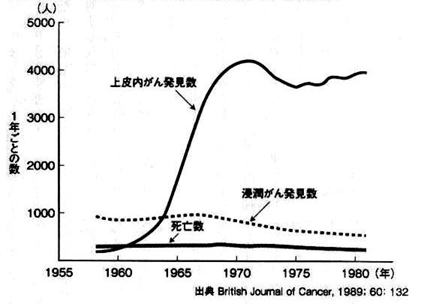

�����i�}-4�j�ł́A�q�{���S���͌��f�J�n������ł��B���������āA���������������������ɂ�������炸�A�u�{���̂���v�̐��͌���Ȃ��������ƂɂȂ�B

�ȏ�̃f�[�^�͂���ƁA��̉\��������܂��B�i���j

�Z������̐��͎��R�����������A���̒��́u�{���̂���v�̐��͌���Ȃ������B

��ڂ̉\���́A���f�ɂ���������̔����E��p���A�Z������̐��̌����������炵���B�������������̂́A�u������ǂ��v�ł���Z������ŁA�Z������̒��ł��u�{���̂���v�͌���Ȃ������B����䂦���S�Ґ�������Ȃ������B

���f���{�@�ւ���̐��Ɏ����X���܂��傤�B1966�N�Ɍ��f���n�߂��A�p���̂��錟�f�{�݂́A���f���ʂ͂��Ă��A���f���q�{����������������Ƃ����؋������o�����Ƃ��ł��܂���ł����B���̂��Ƃ�_�����_���̌���͂����ł��B

�u30�N�ɂ킽�� �u�{���̂���v�Ɓu������ǂ��v ������ǂ������ƂȂ�g����h�́A�݁A�x�A�咰�A�O���B�A�q�{�Ȃǂɔ������邢����u�Ō`����v�ł���A�����a�A�������A���������p��̂悤�ȁu���t����v�́A������ǂ��̊T�O�ɂ͊܂܂�Ȃ��B �ЂƂ̍זE�̈�`�q���ψق��N������זE�ƂȂ�B���̍זE������A���B���Ă���ɂȂ�B����A���B��������ɂ������ψق��N������`�q���`���A�ŏ��̂������זE�̐����E�\�͂����̂܂p���ł���B�Ⴆ�A�ŏ��ɂ������זE�ɓ]�ڂ̔\�͂��Ȃ���A����E���B��������ɂ��A�]�ڔ\�͂͂Ȃ��͂��ł���B�ŏ��ɂ������זE�ɓ]�ڔ\�͂�����A����E���B��������ɂ͓]�ڔ\�͂�����B�O�҂��u������ǂ��v�ƂȂ�A��҂́u�{���̂���v�ƂȂ�B

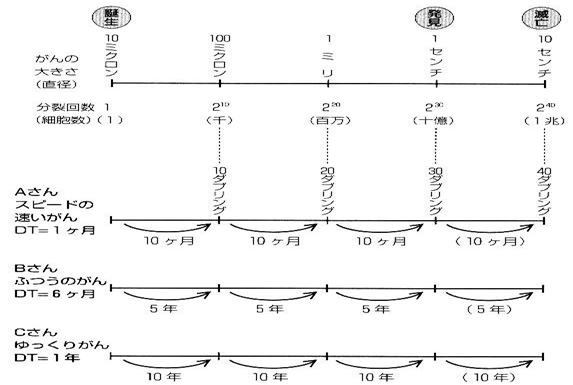

����ȍזE������זE�������悤�ɕ��邪�A����זE�̏ꍇ�͕���̎d���ɓ������Ƃ�Ă���B����2�ɂȂ������ƁA���̂�����1�͑̂��ێ�����̂Ɏg���āA�₪�Ď��ł���B�畆���������ꗎ�����C�Ȃǂ����̎��[�ł���B����1�͂܂�����2�ɂȂ�B���̂���Ԃ��ł���̂ōזE�̐��͂₽��Ƒ����Ȃ��B �������A����זE�͏����2�{�A2�{�Ƒ�����B2��4�A4��8�A8��16�ƁE�E������l�Y�~�Z���ɑ����Ă����B ����זE1�̑傫���͖�10�~�N�����A100����1�~���ł���B��������A��������Ƃ�����1�Z���`�̂���̒��ɂ́A��10���̂���זE�����݂��邱�ƂɂȂ�B ����͈��ƍזE��2�{�ɂȂ�B2�{�ɂȂ�̂ɕK�v�Ȋ��Ԃ�1�_�u�����O�^�C���i�{�����ԁE�{�����ԁj�Ƃ����B10�_�u�����O����ƒ��a���ق�10�{�ɂȂ�B�ŏ��̂���זE��10�~�N�����A10�{�̒��a100�~�N�����ɂȂ�̂�10�_�u�����O�A�����10�{��1�~���ɂȂ�̂�10�_�u�����O�A�����10�{��1�Z���`�ɂȂ�̂�10�_�u�����O�A�����10�{��10�Z���`�ɂȂ�̂�10�_�u�����O�B10�~�N�����̂���זE�́A�v40�_�u�����O�̊��Ԃ�10�Z���`�̂���ƂȂ�B����ɂ���ĈقȂ邪�A����זE���ق�10�Z���`�ɂȂ����Ƃ��l�Ԃ͎��ʂƂ����Ă���B �}-5�ɂ���̑傫���ƃ_�u�����O�^�C���̊W�������Ă���B

�_�u�����O�^�C���́A����̎�ށA�l�ɂ���Ă��قȂ�B�����̋}�������a�Ƃ��i�s���x�̔��ɑ������������p��Ȃǂ́A�����ԂŔ{�X�ɂȂ�B�����玡�Â͐����𑈂����ƂɂȂ�B���ɁA2�{�ɂȂ�̂�3����Ȃ�Ă������Ȃ��������B ��������A��������Ƃ����锭���\��1�Z���`�̂���́A����̐��U��40�_�u�����O�Ƃ���ƁA���ł�30�_�u�����O�o�߂��A����̎����̎l���̎O���߂��Ă���B�l�Ԃ̎�����80�Ɖ��肷��A60�̂Ƃ��ɔ������邱�Ƃɂ�����B�u�{���̂���v�ł���A�����ȑO�ɑ��̑���ɓ]�ڂ��Ă���͂��ł���A�u������ǂ��v�ł���A���ꂩ����]�ڂ��Ȃ��ł��낤�B���ꂪ�u������ǂ��v�_�̊�{�ł���B�u�{���̂���v�ł́A��������A��������Ƃ����鎞���Ɏ�p�����Ƃ��Ă��A�]�ڂ͂�����ꂸ�A����Ȃ��g����h�ł���B �}-1����}-4�ɂ́A����̔��������������ɂ�������炸�A���S�Ґ��ɕω��������Ȃ��B����́u�{���̂���v�ɂ�����ƁA�ǂ̂悤�Ȏ��Â������Ƃ��Ă�����Ȃ����Ƃ��Ӗ����Ă���B �����̂��Ƃ��ߓ������w���Ñ����Z�x�Q7�̂Ȃ��Ŏ��̂悤�ɋL���Ă���B �����@���_�I�ɍl���Ă݂�ƁA����זE�̐����́A����זE���������Ƃ��ɁA�����悻��܂��Ă��܂��B�ψق�����`�q�̑g�ݍ��킹����ŁA�]�ڂ���\�͂����邩�Ȃ��������܂�܂����A�ψو�`�q�̑g�ݍ��킹�́A����זE��������ߒ��Œ�܂�܂��B��������� �����������a�����������ꂽ�Ƃ��ɁA�ǂ��ɂ��]�ڂ�����ł��Ȃ��Ƃ������Ƃ́A1�̂���זE��������d�ˁA���N���������Ă��̑傫���ɂȂ�܂łɁA1���]�ڂł���\�͂��l���ł��Ȃ������Ƃ������Ƃł��B���ꂪ�A���Ɛ��J�������Ă��������ɁA�]�ڔ\�͂��l���ł�����̂ł��傤���B �����A�ǎ҂̉Ƃ̊O��100�~�ʂ������Ă���\����ے肵�悤�Ƃ���Ƒ�������ł���悤�ɁA�ǂ�Ȃ��Ƃł��\����S�ے肷�邱�Ƃ͍���ł��B����̏ꍇ�ɂ��A���܂ł͓]�ڂł��Ȃ������זE���A���ꂩ��]�ڔ\�͂��l������\���͔F�߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��ł��傤�B���������̏ꍇ�ɂ��A�]�ڂ����ɂȂ�̂́A���N����̂��Ƃł��B�܂肽�Ƃ��A�]�ڔ\�͂��l������̂ɐ��N������A���ꂩ��]�ڂ��A�]�ڂ����זE���h������Ȃ���܂łɂ���ɐ��N������B�Ȃ��Ȃ�A���Ƃ���1�̍זE�����a1�Z���`�ɂȂ�ɂ́A���a�{�����Ԃ�10�{�������Ԃ��K�v������ł��B �ȏ��v��ɁA�@����͏����a�����������ꂽ�Ƃ��ɂ́A�]�ڔ\�͂�������̂͂��łɓ]�ڂ��Ă���A�]�ڔ\�͂��Ȃ����̂́A���̌���]�ڂ���Ƃ͍l���ɂ����A�A����ɂ��ꂪ�]�ڔ\�͂��l������Ƃ��Ă��A���ۂɓ]�ڂ����ɂȂ��Ă���͉̂��N����ł���A�Ƃ������Ƃł��B���� �u������ǂ��v�́A����]�ڂ��Ȃ��_���������邪�A���̂ق��Ɏ��͑g�D�ɐZ���i�N���j���Ă��邪�]�ڂ��Ȃ��u�Z������v�A�����p�ߓ]�ڂ����݂��Ă�����]�ڂ��Ȃ���A��������u������ǂ��v�ł���Ƃ����B �@����Ƃ̋��� ��́w���� �����Z�x�Q7�ɂ́A�u����Ƃ̋����v�Ƃ����͂�݂��Ă���A���̒��Ŏ��̂悤�ɋL���Ă���B �����@���݁A�b��B�A�O���B�A���[�ȂǁA�g�̂̂ǂ����ɐ���ł���l�͔��ɑ����A�ڂ������ׂ�A�ߔ��̐l�ɂ���͂��ł��B������ς���A�l�тƂ͂��łɂ���Ƌ������A�������Ă��܂��B�����ɋ������Ă�����̂��A�\�����Ă悤�Ƃ���A�ǂ����ɖ�����������̂ł��B �������Ȃ���A�ɂ��ꂵ���Ȃǂ̏Ǐ���A��Ë@�ւ֍s���Č����ׁA��ꂻ���ł���Ύ��Â��Ă��炤�̂��Ó��ł��傤�B��ɂ̂���l�ɂ́A�����Â͖��ɗ����Ƃ������̂ł��B�������A���łɍs���������ŁA�Ǐ�Ƃ͖��W�ȁA�����Ȃ��������A��҂��瑟��؏����Ă���Ă��܂����Ƃ�����̂ŁA�K�v�ŏ����x�̌���������悤�ɂ��܂��傤�B�Ԉ���Ă��A���̍ۂɂƏ����ǂ̓���������������APSA�l�𑪂��Ă͂����܂���B �Ǐ����Ĕ������ꂽ����ł���A���Â��邱�Ƃ��l���܂��B�i���j ���������������A�Ȃ�ׂ������������������ōl����̂��Ó��ł��B����̓����͕��G�E�����Ȃ̂ŁA�؏����Ă��܂�����A����ɂȂ���̂͂Ȃ��B�����Č��p���\�ł��A�{���̋@�\�ɂ͒��������̂ł��B�i���j �l�����ʂׂ��^���ɂ���Ƃ����̂��A�d�����Ȃ����Ƃł��B�l�͂����́A�����������Ƃ��ĖS���Ȃ�܂��B���̎������x�����������A���̈Ⴂ�����邾���ł��B�Ƃ��낪�A���̎������Ȃ�Ƃ��x�点�����A�Ɠw�͂���ƁA���Â̌��ǂ�Ő��ŋꂵ��ŁA�������Ď��Ԃ��������邱�Ƃ������B�����l���A�����̉^��������邱�Ƃ��ł�����A������������Ƃ̋ꂵ�݂͊i�i�Ɍ���͂��ł��B �Ƃ���ŁA�ǏȂ��Ă��A����������Ă��܂����Ƃ�����܂��B���̏ꍇ�A�ȒP�ȕ��@�ő�����c���Ď��Âł���Ȃ�A�������̂������ł��傤�B��x����̍����������Ă��܂��ƁA������ǂ��ł͂Ȃ����Ǝv���Ă��A�����ÁE�l�q���𑱂��Ă����̂́A�����ւ�Ȑ��_�͂�K�v�Ƃ��邩��ł��B �������A���Ö@�Ƃ����̂��A�����؏������p�ł���A�����~�܂��čl���Ă݂�K�v������܂��B������c�����Ƃ��ł���ʂ̎��Ö@��T���A���ꂪ�����Ȃ�A�����ÁE�l�q���Ƃ����I�������l���Ă݂���ǂ��ł��傤�B�ǏȂ��Ƃ������Ƃ́A������ς���A����Ƃ��܂������ł��Ă����؋��Ƃ����܂��B�����܂ŋ����A�������Ă����W�����K�v�͂Ȃ���������Ȃ��A�Ƃ����^��������Ƃ��厖�ł��B ���i�s���A���邢�͍Ĕ����A�����}�������ɂȂ����Ƃ����A�l�ɂƂ��Ĉ�Ԃ̎����ł��B���̂Ƃ��l�͉����v���̂��A����͐l�ɂ���ėl�X�ł��傤�B�����A����Ƃ̊W�Ō����A�Ō�̍Ō�܂œ����p��������Ȃ��l�����܂��B���ʂ��Ƃ��䖝�ł����A�F�߂����Ȃ��̂ł��傤�B���̋C���͂悭������܂����A�����I�Ȍ��ʂƂ��āA���̎p���̂܂܂��ƁA�{�l�����͂̐l�����_�I�ɐh���Ȃ�܂��B����Ȃ��ƌ�����Ƃ��ɂ́A�ǂ����ŋC�����ւ���K�v������͂��ł��B ����͉��N�A���\�N�Ǝ����̒��ɑ��݂��Ă����A�����̐g�̂̈ꕔ�ł��B�����Ɏv�����������A���ʂ܂ł̂ǂ����ŁA����̑��݂�F�߁A����邱�Ƃ��\�ł��傤�B����Ƃ̋����Ƃ����Ă��A�s�V�s�����Ӗ����Ȃ��̂ł��B����������́A�t���Ȃ���A�l���₷�炩�Ɏ��ɓ����Ă���܂��B����ƂƂ��ɐ����A�Ƃ��ɖłԁB���ꂪ�A����Ƌ�������Ƃ������Ƃ̖{���̈Ӗ��ł͂Ȃ��ł��傤���B���� ���{�l�̎����̏�ʂ��߂�A����A�S�����A�]������3�厾���ƌĂ��B��ʂ̐l���͂邩�ɐl�̎������Ă���ߓ�����t�⒆���m���t�́A���ʂȂ炪��Ŏ��ɂ����Ƃ����Q�W�B�S������]�����͉��Ă��A���ǂ̋��ꂪ����B����͍Ō�܂ňӎ�������A���ʎ����������邩�炾�Ƃ����B ���́A����ɂ��ăC���[�W����s���m�����Ȃ������B�u���f�v�̕��͂́A���̔��Y�^�Ƃ��Ă܂Ƃ߂����̂ł���B �@

�ǁ@�L �ߓ������w���Ñ����Z�x�Q7�ɂ́u����ŋꂵ�ޗ��R�v�Ƃ������o���̂��ƂɈȉ��̕��͂��ڂ��Ă���B���ꂩ��̔����ł���B �����@����̒��ɂ́A�Ȃ��Ȃ��傫���Ȃ�Ȃ����̂�A�����Ă��܂����̂�����܂��i�O�́j�B�����������ɂ́A����ŖS���Ȃ�l������A����͖����ł��傤���B�ہB����Ɛf�f����Ă���a�ς́A���X�A�l�����Ɏ��炵�߂���̂ƁA���u���Ă���߂Ȃ��u������ǂ��v�̓��ނɕ������A�ƍl����ΐ������܂��B����ɑ��闝����[�߂邽�߁A����́A�ǂ̂悤�ɂ��Đl�����ɓ����������Ă݂܂��B �܂������a���ł����A������������ɂ���Ď������قȂ�܂��B����������Ō`����̒��ڎ����ƂȂ肤����̂��A�ȉ��Ɍf���܂��B ���]��ᇁ@�@�@�]���������Ȃ��Ĕ]�@�\�s�S ���x����@�@�@�ċz�@�\���ቺ���Čċz�s�S ���H������@�@�H�����l�܂��ċQ�� ���݂���@�@�@�H�����ʂ�Ȃ��Ȃ��ċQ��B����o�����ĕn�� ���咰����@�@���ǂɂȂ��ċQ�� ���̂���@�@�@�̋@�\�������Ċ̕s�S ���X����@�@�@�_����ǂ��ĉ��t�i�̕s�S�j�B�\��w�����ǂ��ċQ�� ���_������@�@���t ���N������@�@�A���o�Ȃ��Ȃ�t�s�S�i������A�ŏǁj ���O���B����@�A�H��ǂ��Đt�s�S ���q�{��@�A�H��ǂ��Đt�s�S�B����o�����ĕn�� ��������@�@�@�����a���������Ƃ��Ă�99�����ȂȂ� �Ō`����ł́A�����a���������ƂȂ��ĖS���Ȃ�킯�ł��B�������A�������͗�O�ŁA�x��̑��ւ̓]�ڂŖS���Ȃ�܂��B����͓��[���A�����ێ��Ɏ���Ă͏d�v�ł͂Ȃ�����ł��B�������a�������a15�Z���`�قǂ̑傫���ɂ܂ň�������҂����l���f�Ă��܂������A�����܂ő傫���Ȃ��Ă��A���ꂾ���ł͎��ȂȂ��̂ł��B �������A�����ێ��ɂƂ��ďd�v�ȑ���ɂ��ł���A�������Ă����ʉ\��������܂��B���Ƃ��Ί̓��͋����̂ŁA����̒��a��1�Z���`�`2�Z���`���x�ł��A�̓���ǂ���Ύ��̊댯������܂��B����ɑ��A�咰�͓��o���L���̂ŁA����̒��a��3�Z���`�`4�Z���`���x�ɂȂ��Ă��A�����Ƃ��ĕǂ��܂���B�ݑ܂͒�������ɍL���̂ŁA�����a10�Z���`�ɂȂ��Ă��ǏǏ�������N�����Ȃ����Ƃ����X����܂��B �̂���͂ǂ����B�̑��͗]�͂��傫�ȑ���ł��B�S�̂�1���`2�����c��A�@�\���ʂ������Ƃ��ł���̂ł��B�Ƃ��낪�̑��ɏ�������̍זE����́A�̍d�ς��Ă��邱�Ƃ������A���̏ꍇ�A�̋@�\�������Ă��܂��B����ŁA�̍זE���킸���ɑ傫���Ȃ��������ŁA�̕s�S�ɂȂ邱�Ƃ�����܂��B �������������킪�����ێ��ɖ��W�ł��A���̑��킪���݂���ꏊ�ɂ���ẮA���Ɍ��т��܂��B�q�{���O���B�������ŁA�����͐����ێ��ɖ��W�ł����A�q�{�͔A�H�̂��ɂ���A�O���B�͒���A�����ђʂ��Ă��邽�߁A����������ƔA�H���ǂ��Őt�s�S���N���̂ł��B �Ƃ���ň�ʂ̕��X�́A����Ŏ��ʂ̂͋ꂵ���Ǝv���Ă���͂��ł��B�������A��������Ŏ��ʏꍇ�ɂ́A��ɂ������Ȃ��P�[�X�������̂ł��B���t�ł͑̓��ɒ_�`�̐����������Ă����܂����A�d�x�̉��t�ɂȂ��Ă���ɂ͊����܂���B�̕s�S��t�s�S�́A��������V�p�����̓��ɂ��܂��Ă����A�ӎ�������Ă��������ŁA��͂��ɂ͂���܂���B �n���́A�}�ɐ�����ƐS�����h�L�h�L���܂����A���킶��o�����Ė����n����Ԃł���A�����h���͊����܂���B�Q��́A�H�ׂ����̂ɐH�ׂ��Ȃ��Ƃ������_�I�ȋ�ɂ͂��肦�܂��B����������܂ŁA�H�������݂���ŃK���K���ɑ��������҂����l���f�Ă��܂������A�i�ʓ��̓I��ɂ�����悤�ɂ͌����܂���ł����B�]��ᇂł��A����܂Ō��C�ɓ����Ă����l���}�����āA��U������]��ᇂ������P�[�X���U������܂��B ��������̂��߂ɋ�ɂ�������Ƃ�����A�x����A�咰����A������̏ꍇ�ł��傤�B�x����ŋ}�ɋC�����ǂ���ċz���ł��Ȃ��Ȃ�����A�咰����Œ��ǂɂȂ��Ă������p���p���ɒ���ƁA�����ꂵ���͂��ł��B ������́A�S���Ȃ錴���͓]�ڂł��邱�Ƃ͑O�q���܂������A�x�]�ڂ̏ꍇ�ɂ͌ċz�ꂪ�����܂��B������̓]�ڂł́A�̍d�ς��������Ă��Ȃ��̂��ӂ��ł��B����œ]�ڕa�������Ȃ�傫���Ȃ��Ă��̕s�S���������A�̑������Ă���������ꂵ���Ȃ邱�Ƃ�����܂��B�����ē]�ڕa�����̑���8������9�����߂�ƁA�̕s�S�ɂȂ��ĖS���Ȃ�܂��B�܂������]�ڂ́A���ꎩ�̂������ɂȂ邱�Ƃ͂܂����肦�܂��A�ɂ݂�������̂���_�ł��B�ɂ݂̂��߂ɐQ������ɂȂ��Ă��܂����Ƃ�����܂��B ���̌Ō`������A�]�ڂŖS���Ȃ�ꍇ�́A������Ɠ������Ƃ������܂��B�ȏ������ƁA���̂悤�ɂȂ�܂��B �������a���������Ƃ��ĖS���Ȃ�ꍇ�ɂ́A��ɂ������Ȃ����Ƃ������B ���x����A�咰����́A�����a���R���̋�ɂ������Ղ��B ���]�ڂŖS���Ȃ�ԍۂ́A��ɂ����邱�Ƃ������B �̂́A�݂����q�{��ŖS���Ȃ�l�����������̂ł����A���̐l�����͊y�Ɏ��˂��͂��ł��B���̍��́u�V���v�ŖS���Ȃ�l���������܂������A���̑����́A�݂����q�{��ł������̂ł��傤�B �Ƃ��낪��Â����B����ƁA�݂����q�{������Âł���悤�ɂȂ�܂����B�����āA�����a�����Ȃ���Ȃ�ɂ����������ނ��Ƃɐ��������P�[�X�ł́A�]�ڂ�������Ɗ��҂͋ꂵ�܂Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ����̂ł��B�����Â������炵�����̑��ʂƌ�����ł��傤�B�̂͂��܂蔭�����Ȃ������x����A�咰����A������̔����p�x���}�㏸���Ă��邱�Ƃ��A����l���ꂵ�ދ@��𑝂₵�Ă��܂��B����

�Q�@�@�l �����m�꒘�w�剝������������ÂƂ������ȁu���R���v�̂����߁x���~�ɕ����Q1 �ʍ��ҏW��/�ҁi2011.8�j�w�����������I�I�u���N�f�f�v�̋��|�x�Q2 �����p�b�@��V�q���w���N�f�f�E�l�ԃh�b�N���a�C������x�����[�Q3 �ߓ������w���l�a�̐^���x���t�����Q4 �ߓ������w���Ȃ��̊��́A������ǂ��x��ˏ��@�Q5 �ߓ����{�C�f�A�t�H�[���w�Ĕ��E�]�ڂ̘b�����悤�x�O�ȓ��Q6 �����m��@�ߓ������w�ǂ������ʂȂ�u����v�������x�АV���Q8 �ߓ������w���Ñ����Z�x���t�����Q7 �R��͘N���w�a�@�Ŏ��ʂƂ������Ɓx���t���� ����M�v���w�O���B���Êv���x���w�ِV�� |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||