シェパードの補題

シェパードの補題

●効用(利益)水準

●支出変化(費用関数の微係数)

●需要量

シェパードの補題

効用(利益)水準を一定にした場合、第i財の価格wiのみが上昇すると、必要な支出変化(費用関数の微係数)は、第i財の需要量xiに等しい。別な考え方をすれば、消費者が所得y、価格wの下での効用において、価格wiのみが上昇した時の効用変化を相殺する所得変化はxiに等しいと解釈される。これが「シェパードの補題」の経済学的な意味とされる。

企業において、生産のための費用関数は産出量の関数であり、生産要素の価格の関数でもある。また、利潤関数は生産物や生産要素の価格の関数である。いま、企業がy単位の産出物を生産する場合の要素需要を考えると、投入物たる要素需要は産出水準yに依存する。要素価格wとして、要素iに対する企業の産出水準yに依存した要素需要をxi(w,y)とする。この時、費用Cが(w,y)において微分可能であり、w>>0であれば、次の関係が成立する。

xi(w,y)=∂C(w,y)/∂wi i=1,・・ ,n

これが「シェパードの補題」と呼ばれる命題の数学的な性質である 。この命題の示す意味は、企業が費用最小点で操業している場合、要素1の価格w1が変化すれば、第1要素への支出が増えるという直接効果がある。また、要素の組合せを変えさせるという間接効果が生じる。しかし、費用最小点で操業しているので、このような変化によって利益は生まれないという命題が成立する。

(証明)

いま、要素価格w* の下で生産量yを産出するために、費用最小の要素需要x* が存在すると、

g(w)=C(w,y)−w・x*

なる関数が考えられる。この場合、費用関数C(w,y)は生産量yを産出するための最小費用であり、w=w* のときにg(w* )=0となる。つまり、g(w* )=0のときがg(w)の最大値であり、この点で導関数は必ず0になる。すなわち、

∂g(w* )/∂wi=∂C(w* ,y)/∂wi−x*i=0

が成立する。したがって、費用最小にする要素需要は、費用関数の価格に関する導関数によって与えられ、

xi(w,y)=∂C(w,y)/∂wi i=1,・・ ,n

が成立する。

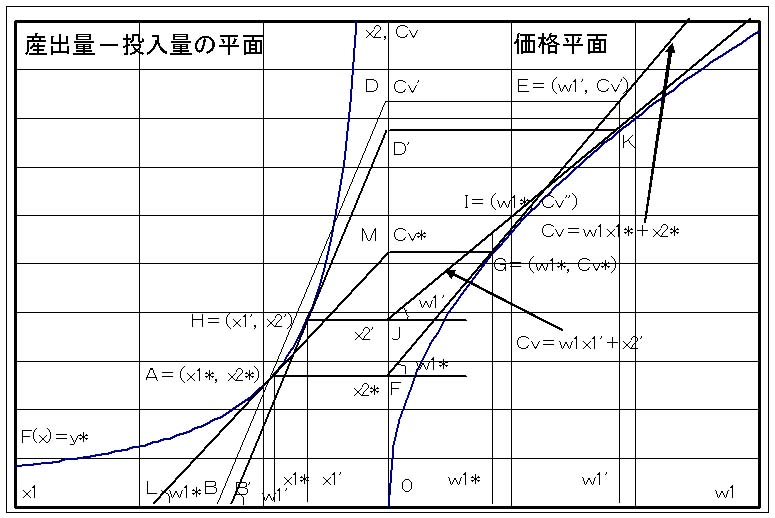

いま、可変生産要素が2種類の場合を考え、図−1の左側は産出量と投入量の平面であり、第1生産要素の投入量(要素需要)x1を原点から横軸の左向きに取り、第2生産要素の投入量x2を縦軸に取ることにする 。すなわち、与えられた産出量y*を生産するために、生産要素x1とx2の関数y*=f(x1,x2)が存在し、x2=h(y,x1)なる関係が存在する。単純化のために、第2生産要素の要素価格w2=1とすれば、第1生産要素の要素価格w1が与えられると、生産に必要な可変費用総額Cvは、

Cv=w1・x1+1・x2

となる。また、第1生産要素の要素価格と可変費用総額との関係は、図−1の右側に示しており、横軸に要素価格w1、縦軸に可変費用総額Cvを取るものとする。

さて、関数y*=f(x1,x1)上にある生産要素ベクトルA(x*1,x*2)に着目し、第1生産要素の要素価格w1は、図−1の左側において、直線BADの傾きで表すことができる。つまり、直線BADはこの時に必要な可変費用総額Cv=w1・x1+1・x2を示しており、x1=0の原点において、Cv=x2となり、縦軸との切片D点が必要な可変費用総額Cvとなる。一方、図−1の右側では、要素価格w1の場合、可変費用総額CvがE点にあり、Cv=w1・x*1+1・x*2を考えると、直線FEが対応する。これは生産要素ベクトルA(x*1,x*2)において、第1生産要素の要素価格w1の変化によって、可変費用総額Cvがどのように変化するかを示している。また、直線FEの傾きは第1生産要素の投入量x*1と等しくなる。

次に、産出量y*=f(x1,x1)において、第2生産要素の要素価格w2(=1)が与えられている場合、第1生産要素の要素価格w1における費用最小化問題を考える。この場合、図−1の左側において、可変費用総額Cv=w1・x1+1・x2は、直線BADから直線B’HD’へシフトされる。そして、可変費用総額CvはD点からD’点へ低減して、可変費用総額が最小となる。図−1の右側では、要素価格w1の場合、K点が費用曲線上の最小を表し、費用関数のw1についての偏微係数である直線JK上に存在する。すなわち、直線JKは、要素価格w1における可変費用総額Cv=w1・x1+1・x2を表し、J点において要素価格w1=0となり、Cv=x2が成立する。さらに、直線JKは傾きx1を持つことになる。また、図−1の左側のA点での接線を考えると、第1生産要素の要素価格w*1は直線LAMの傾きとなり、M点が最小の可変費用総額C*vとなる。この場合、図−1右側のG点が費用曲線上の要素価格w*1における最小の可変費用総額C*vとなる。図−1の右側に示される費用曲線OGKは、このようにして、生産要素x1に対する要素価格w1における可変費用総額Cvが最小となる費用関数を意味しており、直線FEや直線JKなどの包絡線として与えられる。結局、生産要素x*1に対する要素価格w*1における可変費用総額Cvが最小となる点は、費用曲線OGK上のG点で与えられる。そして、費用曲線OGKを示す費用関数Cvにおいて、要素価格w1についての偏微係数は、直線JKの傾きx1に等しくなる。これが「シェパードの補題」の図示上で意味するところである。以上のことは生産要素の産出量と投入量に関する量の平面とその価格の平面に双対性の関係があることを示している。つまり、図−1の左側における生産要素のA点での接線が図−1の右側における価格平面のG点で示され、価格平面で費用曲線のG点での接線が産出量と投入量の平面である図−1の左側における生産要素のA点で表される。

このような双対性の関係を用いれば、消費理論の分析が可能となり、所与の価格と所得の下で極大化された効用の大きさを与える間接効用関数や所与の価格の下で一定の効用を実現する最小の支出を与える支出関数の概念に基づく、双対アプローチと呼ばれる手法として応用される。つまり、「シェパードの補題」を用いた双対アプローチは、消費理論にも生産理論にも適用することができる 。

所与の価格pと貨幣所得Mの下で効用Uを極大化する需要xは、xi=xi(p,M)で与えられ、マーシャルの需要関数と呼ばれる。また、所与の価格pと一定の効用水準Uの下で支出Eを極小化する需要x*は、x*i=x*i(p,U)で与えられ、ヒックスの需要関数と呼ばれる。なお、ヒックスの需要関数は、一定の効用水準Uを最小の支出で達成するような財の組合せを与えるが、効用Uを一定水準に維持するように貨幣所得Mが補償的に変化することから、補償需要関数とも呼ばれる。そして、効用Uをマーシャルの需要関数で表示すれば、V=U(x(p,M))=V(p,M)となり、所与の価格と貨幣所得の下で極大化された効用の大きさを与える間接効用関数Vが得られる。さらに、支出Eをヒックスの需要関数で表示すれば、E=E(p,U)なる支出関数が得られ、間接効用関数の逆関数で表示される。この場合、支出関数Eは、pに関して一次同次であり、∂E/∂pi>0、∂E/∂U>0という性質がある。そして、支出関数をマーシャルの需要関数に代入するとヒックスの需要関数が得られ、間接効用関数をヒックスの需要関数に代入するとマーシャルの需要関数が得られるという関係がある。すなわち、支出関数E=E(p,U)は価格piで偏微分すると、∂E(p,U)/∂pi=x+i(p,U)となり、ヒックスの需要関数が得られる。これは「シェパードの補題」である。また、間接効用関数V(p,E(p,U))=Uは、価格piで偏微分すると、支出関数U=Vが一定であることから、

∂V(p,E(p,U)) ∂V(p,E(p,U)) ∂E(p,U)

―――――――――――+――――――――――――・―――――――=0

∂pi ∂E ∂pi

となる。そして、「シェパードの補題」から、∂E(p,U)/∂pi=x*i(p,U)=x*i(p,E(p,U))を用いて、貨幣所得M=E(p,U)とすると、

∂V(p,M) ∂V(p,M)

――――――― + ―――――――・xi(p,M)=0

∂pi ∂M

となり、これから、

∂V(p,M) ∂V(p,M)

xi(p,M)=− ――――---―― / ―――――――

∂pi ∂M

を得る。この式は、間接効用関数V(p,M)を偏微分することで、マーシャルの需要関数xi(p,M)が導出できることを意味し、ロワの恒等式と呼ばれている。なお、ロワの恒等式は、右辺の分母∂V(p,M)/∂Mが所得の限界効用を意味しており、xiとpiを入れ替えると効用極大化の条件となり、双対性があることが示される。

<シェパードの補題:産出量−投入量の平面>

(文責:yut)

戻る

|

|

|