般若心経 全文(ふりがな付)

仏説 摩訶般若波羅蜜多心経

観自在菩薩 行深般若波羅蜜多時

照見五蘊皆空 度一切苦厄

舎利子 色不異空 空不異色

色即是空 空即是色

受想行識 亦復如是

舎利子 是諸法空相

不生不滅 不垢不浄 不増不減

是故空中無色 無受想行識

無眼耳鼻舌身意 無色声香味触法

無眼界乃至無意識界

無無明 亦無無明尽

乃至 無老死 亦無老死尽

無苦集滅道 無智亦無得

以無所得故 菩提薩埵

依般若波羅蜜多故

心無罣礙 無罣礙故 無有恐怖

遠離一切 顛倒夢想

究竟涅槃 三世諸仏

依般若波羅蜜多故

得阿耨多羅三藐三菩提

故知般若波羅蜜多

是大神呪 是大明呪

是無上呪 是無等等呪

能除一切苦 真実不虚

故説般若波羅蜜多呪 即説呪曰

羯諦 羯諦 波羅羯諦

波羅僧羯諦 菩提薩婆訶

般若心経

般若心経の教えとその解読

仏説 摩訶般若波羅蜜多心経

首題の意味は、「仏(お釈迦様)が説く、非常に素晴らしく偉大な智慧の完成のための教え」とされる。

般若は「さとりの智恵」、心経は「心髄を解く経典」という主旨が込められている。

仏とは、悟りを開き、苦しみから解放され、安らかな世界にたどり着いた人のこと。

お釈迦様は、この世の苦しみから解放されるための方法を考えに考えて、真理というこの世の絶対のルール、苦しみから解放される必要な智慧を得て、仏・仏陀(ブッダ)になった。

その素晴らしい智慧を完成させた仏・お釈迦様は、次のように教えている。

仏が説くとは、お釈迦様だけを仏とするのではなく、観音(観自在)菩薩が、本尊の釈迦如来にかわり、仏弟子の代表である舎利子に説法する形式になっている。

本来、仏は釈迦如来のこと、仏陀を意味する。仏には、如来、菩薩、明王、天部の四種類がある。如来は、釈迦如来、大日如来、阿弥陀如来、薬師如来がある。

菩薩は、弥勒菩薩、観音菩薩、千手観音、勢至菩薩、地蔵菩薩、虚空蔵菩薩、普賢菩薩、文殊菩薩、五大力菩薩、妙見菩薩、金剛菩薩がある。

明王は、不動明王、八大童子、愛染明王、孔雀明王、五大明王、大元帥明王のことである。

天部は、毘沙門天、四天王、弁才天、勧喜天(聖天)、深沙大将、帝釈天、火天、焔摩天、羅刹天、水天、風天、伊舎那天、梵天、地天、日天、月天、 迦楼羅(かるら)、吉祥天、鳩摩羅天、十二神将、善女龍王 、大黒天 、摩利支天のことである。

釈迦如来は、仏教の始祖、四苦(生・老・病・死)から解放される道をもとめ、6年にわたる苦行を経て、菩提樹の下で大悟を得て仏陀(覚者)となった。

一般に、釈迦如来を中心に文殊・普賢菩薩を脇侍とする釈迦三尊像が多くみられる。

如来は、仏陀の尊称、真理を悟り体現到達した者をいう。

菩薩は、覚(さと)りを求める衆生を意味する。

明王は、密教独特の仏、如来や菩薩では教化し難い悪しき衆生に対し、真言や陀羅尼の力でもって、煩悩を打ち破り、覚(さと)りの世界に導くはたらきをもっている。

天部の諸尊は、バラモン教やヒンドゥー教の神々であったものがほとんど、仏教勢力の拡大により、仏教的性格と役割が与えられた。如来・菩薩や仏法、その信仰者を守護する護法善神として成立した。

観自在菩薩 行深般若波羅蜜多時

「観自在菩薩が智慧を完成させるすごい修行をしていた時」という意味。

観自在菩薩は、観音様と親しみを込めて呼ぶ菩薩(ぼさつ)のこと。

菩薩は、仏になる直前「智慧を完成させる修行中の人」を意味する。

観自在は新訳、旧訳に観世音、サンスクリット語はアヴァローキタ+スヴァラ(orイーシュヴァラ)、観る+音(or能力・自在にする力)の意味がある。

観自在菩薩は、救いの仏、千手観音(救い手が多い)・十一面観音(全方位を見守る)・不空羂索観音(羂索投げ縄でひとりたりとも残さず救う)など、諸難救済の変化観音がある。

菩薩には、普賢菩薩、文殊菩薩、勢至菩薩、観音菩薩(聖観音、千手観音、十一面観音、如意輪観音、馬頭観音、不空羂索観音、准胝観音)、日光菩薩/月光菩薩、弥勒菩薩、地蔵菩薩、虚空蔵菩薩、がある。

特に、観音菩薩は、人を観察して、声や音を聞き、全力で人々を苦しみから救ってくれる。

聖観音は、人々の悩み・苦しみから救ってくれ、最も基本的の観音菩薩である。

千手観音は、千本の手と千個の眼で、人々の悩み・苦しみから救ってくれる菩薩である。

十一面観音は、頭部に十一の変化面を持ち、正面の三体が思いやり、右側_(向かって左)の三体が優しさ、左側の三体か怒りを表して悪を退治し、後ろの一体が悪を笑い飛ばし、頂上の一面がが阿弥陀如来である。

如意輪観音は、法輪(人々の煩悩を打ち砕く力の象徴)を持ち、自由自在に人々を救ってくれる観音である。

馬頭観音は、頭上に馬を付け、馬が草を食べつくすように、人間の煩悩を食べつくしてくれる。

不空羂索観音は、不空(空きの無いという意味を持ち)、羂索(悪人を縛る綱)が、慈悲で苦悩するすべての人々を救い取って助けてくれる観音である。

准胝観音は、すべての仏様の母、厄災・厄病を取り除き、命を長らえさせてくれ、手が十八本の観音である。

菩薩の師匠が如来、釈迦如来の脇侍が普賢菩薩と文殊菩薩、阿弥陀如来の脇侍が勢至菩薩と観音菩薩、薬師如来の脇侍が日光菩薩と月光菩薩である。

観自在菩薩は、修行中の身であるが、智慧を完成させていて、仏になれるのに仏にはならず、衆生と呼ばれる苦しみ惑う私たち人間等を救ってくださる有難い存在。

そんな観自在菩薩が、智慧を完成させる修行をしていた際、次のようなことに気づいた。

照見五蘊皆空

この世を構成する要素は5つ(五蘊)、それは概念的で実体はない。

何らかの縁で集まり、現象の世界が成立している。

五蘊とは、私たちの体と心のこと。

お釈迦様は深い観察の結果、私たち人間は「5つの蘊」からなるという。

五蘊は「色・受・想・行・識」のこと、般若心経に何度も出てくる。

「色」とは、この世のあらゆる(客観的な)モノや現象を意味する。

五蘊の中で「色」は私たちの体、モノ(肉体)とその肉体から発する音や臭いなど、私たちが感じることができる現象をいう。

「受想行識」は私たちの心を4つの段階に区別して表現している。

・受:眼や耳や鼻やという感覚器官で何かを感じること

・想:眼や耳や鼻等で感じる景色や音や臭いを感じること

・行:眼や耳や鼻等で感じた景色や音や臭いからどう行動するか考える意志のこと

・識:眼や耳や鼻等で感じた景色や音や臭いがどういうものかを認識すること

・想:眼や耳や鼻等で感じる景色や音や臭いを感じること

・行:眼や耳や鼻等で感じた景色や音や臭いからどう行動するか考える意志のこと

・識:眼や耳や鼻等で感じた景色や音や臭いがどういうものかを認識すること

つまり「五蘊(色受想行識)」は「私たちの体と心」と考えられる。

観自在菩薩は、智慧の完成の修行中に、私たちの体と心が空だと気づいた。

空は、漢字一文字で表現される。

この言葉、般若心経というお経、ひいては仏教の中で、最も大事な言葉となる。

苦しみから解放されるための智慧を完成させるに、この空の意味を理解しなければならない。

度一切苦厄

観自在菩薩は、「五蘊が空だとわかった」時、この世のあらゆる苦しみから解放された。

それほど空は大事な言葉である。

ここからが般若心経の最も味わい深いところに入いる。

舎利子

観自在菩薩が智慧の完成のための修行をしている舎利子に声をかけている。

般若心経では、智慧を完成させきった観自在菩薩が修行中の舎利子に、智慧を完成させるために必要な講義をしている。

観自在菩薩が「智慧を完成させるためにはどうしたらいいのか?」を教えている。

舎利子は、実在したお釈迦様の弟子、シャーリプトラという人のこと。

智慧第一と呼ばれ、数多くいたお弟子さんたちの中で、最も智慧を持った人だったようだ。

その舎利子が智慧を完成するためにはどうしたらよいかと観自在菩薩に尋ねている。

色不異空 空不異色 色即是空 空即是色

「空は色に異ならず」空と色は同じという意味。

「色と空が同じ」ということを、4回も別の言い方で強調している。

「色と空が同じ」ということが智慧の完成のために大事だとわかる。

「色」は「この世のあらゆるモノや現象」という意味。

「色はすなわちこれ空」色は空と同じという意味。

「空はすなわちこれ色」空は色と同じという意味。

現代物理学では、粒子と波動の二重性が証明されている。

特に、光の本質について、光の粒子説と光の波動説が提唱され、1905年のアインシュタインによる光電効果の実験などよって、電磁波である光が粒子のような性質も持つことが示された。

また、電子は粒子と考えられていたが、電子回折が予言され、実験により、電子が波動のような性質も持つことが示された。

そして、1924年にド・ブロイは、ド・ブロイ波の仮説を発表し、光子だけでなく、全ての物質が波動性を持つとし、波長λと運動量pを次の式で関係付けた。

λ=h/p

λ:波長、h:プランク定数、p:運動量

これは、般若心経の内容を物理学的に裏付けているとも云える。

『空』とは『実体がない』ということ。

「色と空が同じ」とは、「この世のあらゆるモノや現象に実体がない」ということ。

言い換えると「私たちの触ることができる体、体から発する臭いを含め、この世のあらゆるモノやあらゆる現象に実体がない」という。

なぜ触ることができる体はあって、時には臭くなる足の臭いもあり、運動したら出てくる汗のしょっぱさを味わることもできるのに、それ「色」が「空=実体がない」というのか?

琵琶という楽器を想像してみる。

琵琶は触ることができ、弦を引くと、私たちの耳で感じる音を奏でる楽器である。

琵琶は「色」、この世に実在するモノ。この琵琶は「空」、実体がないという。

「実体がない」という言葉をかみ砕く。

「唯一無二の存在・他のものから完全に独立した不変の実体」それがないという。

琵琶という楽器を分解してみる。

木でできた本体と弦とその他様々な部品に分解される。

分解したそれぞれの部品の中に「琵琶」という存在はない。

分解したところに残るのは、木と弦などの部品だけ。

琵琶というモノを分解すれば、「琵琶という完全に独立した不変の実体」は見当たらない。

つまり、木や弦などが集まって琵琶というモノが形作られている。

この世のあらゆるモノや現象は実体がない。

あらゆるモノや現象は様々な何かが集まり影響しあって形作られている。

この考え方が「色と空が同じ」「色即是空、空即是色」なのである。

私たちの体を取り上げてみよう。

この体「唯一無二の存在・他のものから完全に独立した不変の実体」かと言うとそうではない。

琵琶と同じように体を分解してみる。

小さく小さく分解すると、私たちの体を形作る最小単位の細胞にたどり着く。

さらに細胞を分解して、核の中にある、DNAという私たち人間一人一人が他の人と絶対に違うというモノが存在する。

DNAは私たちの唯一無二のものだと思われるが、そうではない。

DNAはすべて4つの構成要素から形作られる。

DNA(デオキシリボ核酸)の構成単位はヌクレオチド、ヌクレオチドはリン酸と糖と塩基からなる。

DNAを構成するヌクレオチドは糖としてデオキシリボースを持ち,塩基には、アデニン(A),チミン(T),グアニン(G),シトシン(C) 、4種類がある。

この4種類の組合せからすべての細胞が生まれている。

どんな人もだ。

たった4つの構成要素が集まり組合わさった結果、一人一人違う人間を形作っている。

どこまで分解しても、私たちが「唯一無二の存在・他のものから完全に独立した不変の実体」と言うことはできない。

実体がないという私たちの体や琵琶はどうやって存在しているのか?

それは「様々な何かが集まって影響しあって何かを形作る」その結果たまたま今いるのが私たちや琵琶という色なのである。

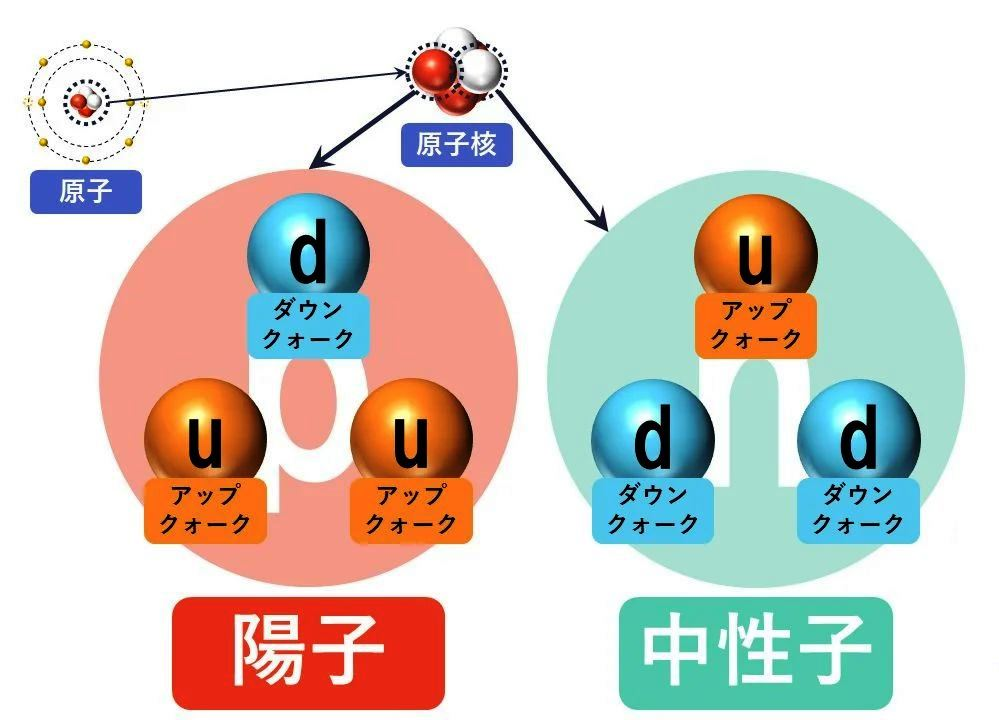

素粒子物理学では、この世のあらゆるモノの最小単位となる粒を素粒子という。

原子や電子を形作るさらに小さな粒が素粒子である。

現在、素粒子は17種類が観察されている。

物質の最小単位は「原子」ではない。

原子は陽子と中性子からなる原子核とその周りを回っている電子で構成される。

やがて、陽子や中性子を構成するクォークという素粒子の存在が明らかになった。

なお、電子は素粒子のひとつである。

そして、クォークは6種類の存在が明らかになった。

同様に、電子の仲間であるレプトンと呼ばれる素粒子も6種類ある。

さらに、自然界には物質と物質の間に力が働き、そうした力も素粒子が媒介すると考えられた。

電荷を持つ素粒子に働く電磁気力は、光子(フォトン)が電気や磁石の力を生み、

原子核と電子を結びつけている。

光子の存在は、20世紀はじめから知られていた。

陽子や中性子はクォークで構成される。

陽子や中性子が原子核にまとまるのは強い力が働くからだ。

その力は、グルーオンが媒介する。

クォークやレプトンに作用し、原子核の崩壊現象を引き起こす弱い力の存在も明らかになった。

2種類のウィークボソンによって力が伝達される。

これら2つの力は、1970年代から80年代にかけて存在が突き止められた。

質量の起源と予言されたヒッグス粒子がある。

結局、素粒子物理学では、17種類の素粒子がすべての自然界を支配している。

17種類の素粒子は、

物質粒子として、クォークとレプトンがある。

クォーク6種類、

アップ(u)、チャーム(c)、トップ(t)、

ダウン(d)、ストレンジ(s)、ボトム(b)

レプトン6種類、

eニュートリノ、μニュートリノ、τニュートリノ、

電子(e)、ミューオン(μ)、タウ(τ)

そして、力を媒介する粒子4種類、

強い力のグルーオン、弱い力のWボゾンとZボゾン、電磁力の光子

質量の起源として、1種類、

ヒッグス粒子

である。

なお、原子核の陽子と中性子は、クォークと呼ばれる素粒子から構成される。

陽子「duu」は、ダウンクォーク1個とアップクォーク2個で構成され、プラスの電荷を持つ。

中性子「udd」は、アップクォーク1個とダウンクォーク2個で構成され、電荷を持たない。

なぜなら、uクォークの電荷は2/3,dクォークの電荷は-1/3、を持つからである。

今これを読み見ているあなた自身も色である。

スマホ(色)やパソコン(色)もこの世に存在するあらゆるモノや現象すべて、17種類の素粒子が集まって形作られる。

そうなると、この世のあらゆるモノや現象(色)は「唯一無二の存在・他のものから完全に独立した不変の実体がない(空)」と言えるのではないだろうか。

ここで、琵琶やスマホという色が空だとわかった。しかし、この文章を見て何かを感じている心、意識、思考が空というのは意味が理解できない。

次は、それらもまた空だと説いている。

「色と空が同じ」ということがピンと来ていない人は、「色即是空 空即是色」と同じ意味を持つ、 別の仏教用語の「諸法無我」の解説を参考にする。

諸法無我とは、「すべてのもの事(=諸法)は、互いに影響をし合って、何一つとして単体で存在する(=我)ものはない」という意味、すなわち、実体はないということ。

仏教に精通し東大でも仏教講義をするほどのお笑い芸人がいる。

色と空の関係について分かりやすく解説している。

諸法無我を意味や簡単にイメージできる例で説明、諸行無常との関係も解説している

受想行識 亦復如是

受想行識は、人間の心の働きを示す。- 受:感受作用(肉体的・生理的な感覚)、暑い、痛い、苦い、快いなど。眼や耳や鼻やという感覚器官で何かを感じること。

- 想:表象作用(概念的な事柄の認識)、好き、嫌い、白い花、高い木など。眼や耳や鼻等で感じる景色や音や臭いを感じること。

- 行:意思形成力(現象そのもの、心の働き)、心がある方向へ働くこと。眼や耳や鼻等で感じた景色や音や臭いから、どういう行動をとるか考える意志のこと。

- 識:認識作用(分別、判断、認識の作用)、六根(眼・耳・鼻・舌・身・意)、六境(色・声・香・味・触・法)を通じて認識すること。眼や耳や鼻等で感じた景色や音や臭いが何かを認識する。

数多くある心の作用のうち、代表的なものを説明し、あとは同様という意味。

「私たちの心もまた空だ」という意味になる。

私たちの心、別の表現をすると、意識やら意思やらマインドやら…

唯一無二と感じる私たちの心、他のものから完全に独立した不変の実体のあるものに感じる。

物事を判断するのが脳、脳の中に、私たちの不変の実体である心があると考えられる。

ここで、脳を分解してみる。

脳細胞一個一個までに分解する。

脳細胞一個一個に私たちの心はあるだろうか?

残念ながらなにもない。

私たちの心と呼べる意識は、この脳細胞が何兆個も集まって、それらが電気を流しながらお互いに作用することで生まれる。

脳細胞一個一個では何も考えることはできない。そこに心はない。

私たちの心もまた、分解しても実体は見当たらずに空となる。

空であると同時に、脳細胞が集まり、心・意識を形作っている。

またもや「様々な何かが集まり、影響しあって何かを形作る」というルールに則っている。

この「何かが集まって影響しあって何かを形作る」、仏教用語で「因縁」と言う。

この世のあらゆるモノや現象、さらには心でさえも、唯一無二の実体があるのではない。因と縁とが集まって生じる存在である。仏教用語で縁起と言う。

結論「色は空だし、受想行識という心も空」なのだ。

最初に観自在菩薩が智慧の完成の修行をしている時「照見五蘊皆空」と言って「私たちの五蘊(体と心)はみんな空だ」ということが理解できる。

少し長ったらしい説明になった。

まだ、受想行識の部分など五蘊について若干イメージがないと感じた人は、次に詳しく例を用いて解説している。

五蘊とは|意味や五蘊盛苦/五蘊皆空等の仏教用語をわかりやすく解説

とりあえずここでは受想行識は心の働きを4つのステップに分けていると理解する。

舎利子 是諸法空相

「舎利子よ、この世のあらゆることは空なんだよ」という意味。観自在菩薩が舎利子に、もう一度この世の色(あらゆるモノや現象)や受想行識(私たちの心)もすべては空なんだと強調している。

不生不滅 不垢不浄 不増不減

生ぜず、滅せず。垢ならず、浄ならず。増えず、減らず。この六種の否定を六不と呼ぶ。生じたものは必ず滅する。

自明の理であるが、永遠に存在するわけでもなく、永遠に滅し続けるわけでもない。

滅は生に依存しており、生は滅に依存する。生なくして滅はなく、滅なくして生はない。

この相依相待した縁起的関係を不生不滅という両辺否定の概念で表現している。

「(この世のあらゆることが空だから)生まれることも減ることもない、汚れることも綺麗になることもない、増えることも減ることもない」

そもそも全部が実体がない(空)であるから、生まれたり減ったりという現象もないということを言っている。

是故空中無色 無受想行識

この故に空の中には色も無く。この故には、先に述べた理由、つまり諸法空相のこと、この世のすべての存在には、固有にして不変の実体がないという立場に立てばということ。

そのような在り方が空、そこ(空中)には、色が無い(無色)が成り立つ。

「この世のすべてが空なんだから、私たちの心も体もない」

くどいようだが、色即是空 空即是色を言い換えている。

さらに、観自在菩薩は「空」というのが、どういうことなのか私たちがイメージできるように、具体的に説明している部分がこの後に続く。

無眼耳鼻舌身意 無色声香味触法

眼も耳も鼻も舌も身も意も無く、色・声・香・味・触・法も無く。六根(6つの感覚器官)と六境(6つの感覚対象)、主観的な眼・耳・鼻・舌・身・意(六根)と客観的な色・声・香・味・触・法(六境)が対応関係にある。

六根と六境により、人間は迷い・悩み・苦しむ。ならば、この感覚自体をすべて取り払えばよい。

空の思想では、それぞれが単独で自立的でなく、相依相待的に現れ、それらすべてを否定する。

「(この世のすべてが空なんだから)私たちの体についている眼・耳・鼻・舌・体・心はない。またそれらで感じる、色(いろ)・声や音・香り・味・触感・心で感じるものもない」

ここまで読んでいたら、この部分の意味もわかると思う。

色受想行識という私たちの感覚を司る眼や鼻という器官も、その器官で感じるも景色やにおいも実体がないものなんだということを言っている。

無眼界乃至無意識界

「(この世のあらゆることが空なんだから)眼に見えるこの世界も、心の中の世界もないんだ」ここも先ほどのところにつながっている。

私たちが眼で見ているこの世界、そして眼で感じた景色、景色を見て生じた心の動きこれも全部、空なんだということ。 少し、仏教の専門的な用語を使って解説すると、この「無眼界」は、先ほどの「眼耳鼻舌身意(六根)」と「色声香味触法(六境)」のことを意味している。

六根と六境を足して十二処と言う。この十二処を「眼界」とまとめている。(界の中に耳鼻舌身意色声香味触法が込められてる)

そして、「無意識界」と言うのは、眼識・耳識・鼻識・舌識・身識・意識という言葉をまとめていて、要は心の動きも空だから実体がないといっている。

ちなみに眼識~意識までをまとめて「六識」と表現する。

六根+六境=十二処、六根+六境+六識=十八界

六根:眼(げん)、耳(に)、鼻(び)、舌(ぜつ)、身(しん)、意(い)

六境:色(しき)、声(しょう)、香(こう)、味(み)、触(そく)、法(ほう)

六識:眼識(げんしき)、耳識(にしき)、鼻識(びしき)、舌識(ぜつしき)、身識(しんしき)、意識(いしき)

見(けん):眼(げん)→色(しき)→眼(げん)

聞(もん):耳(に)→声(しょう)→耳識(にしき)

覚(かく):鼻(び)→香(こう)→鼻識(びしき)、舌(ぜつ)→味(み)→舌識(ぜつしき)、身(しん)→触(そく)→身識(しんしき)

知(ち):意(い)→法(ほう)→意識(いしき)

私たちは、物を眼で見て認識する。耳で声を聞いて認識する。鼻で香りを嗅いで認識する。

このような認識は、見(けん)聞(もん)覚(かく)知(ち)という。

これらの働きは、人間にとって、とても大切、生まれながらに持っている能力でもある。

しかし、このような働きが人間に迷いを生み出す原因でもあり、様々な煩悩や欲望を生み出す。

貧(むさぼり)・瞋(怒り)・痴(愚かさ)などの根本煩悩、食欲・睡眠欲・性欲(色欲)・財産欲・名誉欲などの欲望となる。

冷暖自知という言葉がある。

冷たいとか、暖かいとか、自ら体験して知るということ。

これらは他人から説明されても、よく分からない。

自分自身で体得しなければ、ほんとうに分かったとは言えない。

これらの能力は、素晴らしい働きでもあるが、煩悩や欲望をも生み出す。

同時に、この働きによって、悟りを開き、仏になることもできる。

人間は、生まれながらそのままでは、悟りも無く、仏でもない。修業が必要である。

修業とは何か、修業すべきは座禅、座禅こそ身心脱落の行、焼香・礼拝・念仏・修懺・看経を用いずに、ただ座禅すればよい。

悟りとは、修業の結果として得るもの、修業を積み、その到達点に悟りがある。

この十二処やら十八界というのは、私たちがこの世界を見たり聞いたりして感じるというのを分解したもの、心の動きを受想行識に分解したようなもの。

要はこの世界も心の世界も無いんだということ。

無無明亦無無明尽 乃至 無老死亦無老死尽

無明も無く、また、無明の尽きることも無し。ないし、老死も無し。また、老死の尽きることも無し。

無知な自分を知り、様々なものへの執着を取り去ること。無明が無い故に、さとりさえも無い。

無明は、智恵の反対語、無知、人間が真実に気付かない根源的無知のこと。

無明から様々な執着が生じ、最終的には、老死の悩み・苦しみが生じてくる。

この一連の因果的連環は、十二縁起(因縁)とも呼び、無明によって、行(行為の潜在的形成力)が生じる。

十二縁起は、無明→行→識→名色(名称と形態)→六入→触→受→愛→取→有→生→老死。

生きとし生きるものの生存は、この十二の連環によって成り立っている。

「(この世のあらゆることが空とわかれば)人生の苦しみの原因が無くなったり、苦しみの原因が無くなることが無くなったり、人生の究極の苦しみが無くなったり、無くなることが無くなったり」という意味。

この部分はかなり周りくどい表現だが、仏教の「空」に並ぶ非常に大事な教えを表現している。

「無明」と言うのは、仏教の教える「苦しみの究極の原因である心が迷うこと」です。

「老死」と言うのは、仏教の教える「究極の苦しみの老いて死ぬこと」。※この無明と老死の考えは十二因縁という仏教の考えから来ている。

この世のすべてが空という考え方を持てば、人生の苦しさの究極の原因自体も空だし、人生の究極の苦しみだって空なんだという意味。

さらに、この部分には、「悟りという苦しみから解放された世界が無いし、その世界が無くなることもない」と言う言葉がついているバージョンがある。(一般に知られないですが)

この「悟りがない」というのは、法隆寺やその他日本に残る世界最古のサンスクリット語で書かれた般若心経の中にはあって、中国やチベットという般若心経が広まった国には見られない表記。

そのため、「悟りがない」という文言は誤って書かれたものと考えられるのですが、このような表現が存在するのは、悟りというものさえも「空」なのだという考えからだと考えられる。

この部分については、仏教研究の第一人者である中村元先生は、

このように仰っている。空観の極致においては、迷いが無いとともに、さとりも無いのである。だからこのような余分なものが付加されたということは、深い意義をもっている。

参照:般若心経 金剛般若心経 中村元 紀野一義 岩波文庫

空の奥深さを物語っている。

ただこの部分はお釈迦様の教えをわざわざ否定していることになる。

それはなぜか?

「空」であることを強調するためであること、それに加え仏教の大事な教え「中道」を強調するため。

中道とは「極端なことはせず、ちょうど間ぐらいが良い」という考え方。

中道のイメージは、人前でスピーチをする時にうまくいくために必要な「程よい緊張」とでも言える。

過度な緊張をしてしまうと、噛み噛みでうまくいかない。

でも緊張をしなさすぎると、スピーチをする以前に練習をしなかったりして、本番で最も良いパフォーマンスが出せなくなる。

他の例を挙げるならスポーツの「程よく力が抜けた状態」にも通じるところがある。

お釈迦様は中道で物事を考え、行動するのが良いと考えていた。

だからお釈迦様の教えを否定したような、否定していないような表現をしている。

無明についてはこちらで詳しく解説している。

無明の意味とは”苦しみの究極の原因”|仏教の教えや無明長夜等用語を解説

このお釈迦様の教えを一見否定しているのは次の部分も続く。

無苦集滅道

「(この世のあらゆることが空だとわかれば)お釈迦様が説いたこの世の4つの真理もない」という意味。観自在菩薩さんは自分の大師匠であるお釈迦様が仰ったことを否定している。

お釈迦様が説いた4つの真理とは、四諦(したい)と言い「苦諦・集諦・滅諦・道諦」という「この世の苦しみから解放するために知るべき、苦しみの原因と考え方、苦をなくす方法」のことを言います。 この四諦はお釈迦様が智慧を完成させた後、一番最初に教えを説いた時に言ったものとされ、仏教の基本中の基本の教え。

この部分も先ほどの部分と同様に完全に否定をしたのではなく、「空」というこの世の最上級の教えがあるからこそ、お釈迦様の言った言葉だって無いんだということを言っている。

無無明亦無無明尽 乃至 無老死亦無老死尽 無苦集滅道

無無明~苦集滅道はお釈迦様の教えを否定する形ではありますが、それは先ほども解説した「空」と「中道」を強調するため。それらを否定したことについて、前述の日本の仏教研究の第一人者の中村元先生は、

このように推察している。仏教の根本である四諦を否定するような文句を述べているのは、四諦への執着を破って、四諦の真意を生かすためである。

参照:般若心経 金剛般若心経 中村元 紀野一義 岩波文庫

お釈迦様の教えは大事ですが、それよりも大事なのは、この世は全部空と言う考え方。

ちなみにお釈迦様自身も自分を含む仏(如来とも言う)という悟りを得たものよりも、この世の絶対のルール(仏教用語で真理)の方が上位であると教えている。

つまり、仏様や神様を含むどんな存在も、この世の絶対のルールは変えられず、そのルールに則る。

仏(如来)という存在は、そのルールが何なのかをはっきりと理解したことで苦しみから解放された存在。

ルールありきですので、お釈迦様の言葉に執着するのではなく、この世の絶対のルールである「空」や「中道」を重視しなさいという教えと解釈できる。

無智亦無得 以無所得故

「(この世のあらゆることが空とわかれば、お釈迦様が説いた苦しみから解放される方法)知ることも得ることも無いのだ。なぜならそのお釈迦様が説いた方法自体が無いのだから」これは先ほどの「無苦集滅道」の部分を強調しているということです。

結局あらゆることが空だから、お釈迦様が説いた教えを得ようと思っても、その得ようと思う対象が無いのです。

いうなれば、1億円稼ぐ方法を教えます!と言う広告は信用するなと言っているようなものです。

そもそもそんな方法があるのならこの世のみんながお金持ちですが、実際はそうなっていません。

誰もが絶対にその方法なら1億円を稼げるというものは存在していないのでしょう。でも1億円稼いでいる人は現実にいますね。

1億円稼ぐ方法はあるけれど、ないようなものでもあって、その教えに固執してはいけませんよと言うことです。

菩提薩埵 依般若波羅蜜多故 心無罣礙

「菩薩は智慧の完成させているので、心を迷わすものがない」 観自在菩薩さんを含む、苦しみから解放された安らかに生きる世界を目指して修行する菩薩さんたちは、『この世のあらゆることが空』という智慧をマスターしているので、心に迷いをもたらし、人生の苦しみに陥れてくる事はもはやないのです。繰り返しになりますが、お釈迦様が「苦しみから解放される方法」を説いた四諦などのたくさんの教えは、「智慧の完成」という目的を達成するための手段です。

でも、この四諦などの教え、修行法に固執してしまい、本来の「智慧の完成」という目的が見えなくなってしまい、智慧の完成はせず「苦しみから解放される」ことができなくなります。

大事なのは、文字で表現されるお釈迦様の教えとかに固執することではなく、

お釈迦様がこの世界をどのように見ていたか?

つまり「この世のあらゆることが空である」と気づき智慧の完成をすることが大事なんだよと強調してくれているのですね。

例えるなら、野球をしていて、ボールを打てるようになるという目的があって、素振りを1000回するという手段があります。

素振りを1000回もしていると、500回~900回くらいは、とりあえず一生懸命バットを振ることに集中してしまうのではないでしょうか。目的を達成するための手段が目的となってしまっています。

ボールを打てるようになるという目的を達成するためには、素振りの回数も大事かもしれないですが、きちんとしたフォームを体に叩きつけるということも大事で、ただやみくもにバットを振っても変な癖がついてしまい、目的を達成するための手段が逆に目的の達成から遠ざけてしまっています。

何かを一生懸命することも大事ですが、目的を忘れず、「中道」という程よい状態で努力をしないといけないということです。

無罣礙故 無有恐怖

「(智慧を完成させたなら)心を迷わすものがないのだから、恐れることは何一つない」心を迷わすものというのは、生死や善悪の意識など心を縛ってしまうような何かと言うこと。

死ぬことは怖いと思う。

しかし、この世のあらゆることが空だとわかれば、生死など私たちを苦しめる、怖い存在だってもはやないということになる。

遠離一切 顛倒夢想

「(智慧を完成させたなら)あらゆるネガティブな感情を生む、悪い妄想はしないようになる」将来が不安で、すごく心配になり、だんだんネガティブな方向に物事を考えてしまうことはありませんか。

何が起こるかわからないから、心を迷わせるような様々な感情が沸き上がってきます。現実には何も起きていないのに、苦しみを感じてしまう。

でも、あらゆることが空であることがわかり智慧を完成させたら、そもそもそんな妄想なんてしなくなって、怖い・苦しいという感情や悩みなんてなくなるんだと言っている。

ちなみに、先ほど出てきましたが、お釈迦様は人生の苦しみの根本的な原因は「無明」つまり「知らないこと」だとおっしゃっていた。

「何が起こるかわからない」という無明が苦しみを生むと考えたお釈迦様は、本当に私たちの心の動きを細かに分析をしている。

ただ、「無無明亦無無明尽」、「無明がないし、無明がないことがない」。

大事なのは『空』。

究竟涅槃

涅槃を究竟す。涅槃とは、吹き消すを意味し、煩悩が消し去られたさとりの境地を示している。

「(智慧を完成させると、心を迷わす悪い妄想はなくなる)、そして、苦しみから解放された安らかな境地にたどり着く」という意味。

涅槃(ねはん)とは、「苦しみから解放された安らかな境地」のことを意味する。

仏教は涅槃にたどり着くための考え方と方法を教えてくれる。要は涅槃は仏教の究極のゴール地点。

般若心経のここまで書いてあることが本当の意味で理解出来たら、智慧が完成し、涅槃という究極のゴール地点にたどり着く。

涅槃という言葉については、次の資料でも詳しく解説している。

涅槃とは|涅槃(ニルヴァーナ)の意味は苦しみの最高の境地=仏教のゴール

三世諸仏 依般若波羅蜜多故

三世諸仏は、現在、過去、未来に存在する仏のこと(過去仏・現在仏・未来仏)。般若波羅蜜多に依るが故に。

波羅蜜には十項目ある。菩薩すなわち大乗仏教の修行者が実践すべき行を菩薩行という。

菩薩行とは、六波羅蜜(布施・持戒・忍辱・精進・禅定・智慧)のこと。

これに、(方便・願・力・智)を加え、十波羅蜜となる。

様々な仏様や菩薩たちは、言葉で表現される智慧ではなく、本当の意味の智慧が理解でき、それをよりどころとしている。

三世は過去現在未来の3つの世界、それらの世界にいる仏様や菩薩について話している。

様々な仏様や菩薩は完全に智慧を完成させ、その智慧をよりどころにして、 次に続く「阿耨多羅 三藐 三菩提」を得ている。

ここまで、「空」について、お釈迦様や専門家の方の言葉を参考に、説明したが、文字でただ空がわかってもダメ。

本当の意味で、「空」について理解しなければならない。

本当の意味で「空」を理解し、智慧が完成すれば、「阿耨多羅 三藐 三菩提」が得られる。

得阿耨多羅 三藐 三菩提

この上なく正しいさとりの境地。諸仏が得たこの上無い本当の智恵をあらわす言葉。

阿耨多羅は、サンスクリット語のアヌッタラ(anuttara)、アンは無い、ウッタラは上という意味がある。 この上ないという意味になる。

三藐は、サンヤック(samyak)、正しいということ。

三菩提は、サンボーディ(sambodhi)、サンは完全な、ボーディは覚りという意味がある。

これを、完全な覚りと訳さずに、覚(かく)と訳す。

したがって、阿耨多羅・三藐・三菩提は、無上・正等・覚となる。

無上正等覚とは、この上無く、正しい覚り、時間や場所、条件で動じることがない。

本当の智恵、仏陀が覚者(さとりをひらいた者)の根拠としてのさとりである。

仏のさとりは、限りなく優れ、正しく平等円満、あらゆるものに宿っているということ。

阿耨多羅の無上は、最高でなく、上限が無く、底なしと同じ、永遠の努力・精進を要するもの。

仏のさとりは、無上に優れており、正しく普遍的で、本当の智恵である。

過去・現在・未来の三世という永遠に生き続ける諸仏たちは、みな般若波羅密多の智恵を悟り、阿耨多羅・三藐・三菩提を得られた。

般若は仏の母(仏母)、諸仏を生み出す母胎が般若、般若の智恵が無ければ、般若とはいえない。

「完全なる悟りを得て、苦しみから解放されている」

阿耨多羅 三藐 三菩提 というのはサンスクリット語という般若心経が元々書かれていた言語を音のまま訳したもので漢字に意味はない。

この部分の元のサンスクリット語と、その解説を専門家によると、

阿耨多羅三藐三菩提 ー 原語アヌッタラー・サムヤックサンボーディ(anuttara sam-yak-sambodhi)の音訳。(中略)

「この上もない、正しく平等な目覚め」「完全なさとり」の意である。

出典:般若心経 金剛般若心経 中村元 紀野一義 岩波文庫

故知般若波羅蜜多

故知般若波羅蜜多とは「ゆえに真実に目覚める智恵の教えは」という意味。「故に知るべし、般若波羅蜜多は」ということ、これから智慧の完成はどのように表現され、 どのような効果があるかが説かれる。

すなわち、あまりに微妙で不可思議で、私たち凡人にはなかなかに計り知れないものである。

「(人々は苦しみから解放される)だから、智慧の完成とはどんなものかを知るべきだ」

ここから、智慧の完成とはどんなものなのかと言うことを詳しく解説している。

是大神呪 是大明呪 是無上呪 是無等等呪

これ大神呪なり、これ大明呪なり、これ無上呪なり、これ無等等呪なり、聖なるものは効力のあるものでなければならない。

般若心経の真言(マントラ)も同様である。

般若波羅蜜多は聖句でもあり、必然的に望ましい効果・効力をもたらす。

ここで、神は人格(神格)を持つ神ではなく、神聖にして神秘的な威力を持つ存在を意図している。

明に託された意味は、無明に対する言葉であり、明るいこと、ものごとが正しく見えることを示す。

是大神呪:声聞の真言、聞いたことだけを理解するみの。

是大明呪:縁覚の真言、独力でさとりを開くもの。

是無上呪:大乗の真言、智恵と慈悲をもとに求めるもの。

是無等等呪:秘蔵の真言、すべての成仏をとくもの。

「(智慧の完成とは)計り知れない力を持ち、他に比べるものがない最上の真言なのだ」

もしくは

「(智慧の完成のための)計り知れない力を持ち、他に比べるものがない最上のご真言」という意味。

真言と言うのは、サンスクリット語でマントラと言う。唱えるだけで、様々な効果をもたらす呪文のこと。

お釈迦様は、仏教で、唱えるだけで効果がある言葉を認めている。毒蛇除け、歯痛、腹痛に効く、真言がお釈迦様の時代からあった。

「呪」の漢字が現在では「呪い」と良くない時に使われるが、本来は「咒」と訳され、不思議な力を持った言葉のことを意味する。

「神」や「明」、「無上」「無等等」とついているのは、この唱えるだけで、効果がある真言をひたすらに褒めている。

神とは、Godの神ではなく、不思議な霊力を持ったということを強調するための言葉と考えられる。

「明」は悟りのこと、「無上」はこの上ないということで、「無等等」とは比べられるものはないということ。

この後、智慧の完成のための”最強とほめたたえる真言”を教えている。

能除一切苦 真実不虚

一切の苦を除く、真実にして虚しからず。正しいこと、善なること、価値あること、

人の行動原理、これが有形・無形の効果・効力を生み、

能く生きることで、聖なるものにつながり、

人々の苦しみ・災難から免れる。

一切の苦を除く、この言葉は、大神呪・大明呪に列挙され、

般若波羅密多が、いかなる悩み・苦しみを打ち沈め、

安穏なる境地をもたらすことができる。

「(最強の真言は)全ての私たちの苦しみを取り除いてくれる、偽りのない真実である。」

智慧の完成とは「最強の真言」のことを言う。

その最強の真言は、私たちの苦しみを取り除いてくれる効果があると教えている。

故説般若波羅蜜多呪 即説呪曰

故に、般若波羅蜜多の呪(マントラ)を説く。すなわち、呪(マントラ)に説いて、曰く。

以下、聖句は次のようであるという意味になる。

短い般若心経は、前半で空・無所得の教えを説き、後半でその教えと功徳を聖なる言葉マントラとして象徴的に表示する。

「(最強の真言は)智慧の完成する上で、次のように教えられた」

最後に、観自在菩薩が、最強の真言を教えてくれる。

羯諦 羯諦 波羅羯諦 波羅僧羯諦 菩提薩婆訶

「ぎゃーてい ぎゃーてい はーらーぎゃーてい はらそうぎゃーてい ぼーじーそわか」ここは訳さない。

なぜなら、仏様が教えてくれた、最強のご真言、唱えるだけで様々な効果を与えてくれる。

不思議な力を持った(大神呪)、悟りの(大明呪)言葉である。

手を加えずに、そのまま唱えるものだという。

羯諦(ぎゃーてい)サンスクリット語の真言/マントラ

羯諦から菩提薩婆訶まで、般若心経の中に書かれた「智慧の完成」を表現する大事な言葉。訳さないからこそ、神秘的な力を持つ表現になる。

ちなみに、般若心経は日本以外でも中国やチベット、韓国でも好まれる有名なお経、どの国でも訳されることはなく、そのまま読まれている。

無理に訳すことはできるようだ。

この部分について専門家は、

出典:般若心経 金剛般若心経 中村元 紀野一義 岩波文庫

それでも、様々な解釈をもって、

羯諦 羯諦 波羅羯諦 波羅僧羯諦 菩提薩婆訶 は次のように訳される。

往ける者よ、往ける者よ、彼岸とは、「苦しみから解放された安らかな境地」のことを意味する。

彼岸に往ける者よ、

彼岸に全く往ける者よ、

さとりよ、幸あれ。

彼岸についての解説

彼岸の意味、彼岸にすること、彼岸はいつするかなどを解説している。

般若心経

以上が智慧の完成の神髄である。「般若心経」というお経の名前の意味は「智慧の完成」。

これをまとめたことになる。

ここで般若心経の「心」は、サンスクリット語で「心臓」の意味を持つ。

私たちは心臓を体の臓器の中でも重要視する。

古代のインドでも心臓を重要視した。

先ほどの「真言」、

羯諦 羯諦 波羅羯諦 波羅僧羯諦 菩提薩婆訶

この言葉は智慧の完成の心臓のようなもの、最も大事な教えである。

以上、般若心経の意味を紹介した。

生きる上で、何を信じるのか?

自分自身を信じ、家族や友人との愛と信頼関係を信じる。未来を信じ、科学や宗教や哲学を信じる。

一日一日を楽しく過ごすこと。

無理せず我慢せず自分らしくしていること。

思いやりを持つこと。

経済的にはお金を大切に使うこと。

健康でいること。

愛情を持つこと。

無理をしないこと。

前向きに生きること。

悪いことをしないこと。

小さな幸せを大切にすること。

(文責:yut)