|

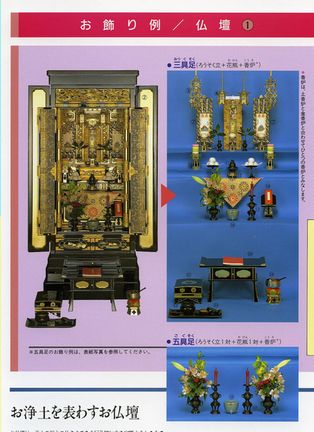

仏壇(ぶつだん)の荘厳(しょうごん)

仏壇は、朝の礼拝(らいはい)(晨朝(じんじょう)・おあさじともいいます)で心をを新(あら)たにし、夕(ゆう)べには過ぎゆく一日を反省し、感謝のおつとめをさせていただく家庭生活の中心であり、家族の心のよりどころであります。

仏壇のお荘厳、正面中央に御本尊(ごほんぞん)(尊像(そんぞう)または六(ろく)字(じ)尊(そん)号(ごう))をご安置(あんち)し、右(みぎ)脇(わき)掛(がけ)(十字(じゅうじ)尊号または親鸞(しんらん)聖人(しょうにん)御影(ごえい))・左脇掛(九字(くじ)尊号または蓮如(れんにょ)上人(しょうにん)御影)を奉懸(ほ 仏壇のお荘厳、正面中央に御本尊(ごほんぞん)(尊像(そんぞう)または六(ろく)字(じ)尊(そん)号(ごう))をご安置(あんち)し、右(みぎ)脇(わき)掛(がけ)(十字(じゅうじ)尊号または親鸞(しんらん)聖人(しょうにん)御影(ごえい))・左脇掛(九字(くじ)尊号または蓮如(れんにょ)上人(しょうにん)御影)を奉懸(ほ うけん)いたします(例えば右脇掛尊号であれば、左脇掛も尊号とします)。 うけん)いたします(例えば右脇掛尊号であれば、左脇掛も尊号とします)。

御本尊や両脇掛は、本山からお迎えします。

御本尊前には、香(こう)(香炉(こうろ))・華(け)(花瓶(かひん))・灯(とう)(蝋燭(ろうそく)立(たて))の荘厳のほか、お仏(ぶっ)飯(ぱん)をお供(そな)えします。

また報恩講(ほうおんこう)や彼岸会(ひがんえ)などには、上卓(うわじょく)や前卓(まえじょく)に打敷(うちしき)を掛けてお飾りし、餅(もち)や菓子(かし)・果物(くだもの)などの供物(くもつ)をお供えします。

ただし仏壇には水やお茶などは供えません。

仏壇は、いつもきれいにお掃除(そうじ)して、お花は枯(か)れないうちに立て替(か)えましょう。

花は四季おりおりのものを供えますが、とげや毒のある花、造花などは用いません、 仏壇のなかには、位牌(いはい)や他宗派のお札(ふだ)・お守りなどは置きません。

故人の法名(ほうみょう)(浄土真宗では戒名(かいみょう)とは言いません)や俗名(ぞくみょう)、命日(めいにち)などは過去帳(かこちょう)に記入します。

念(ねん)珠(じゅ)や聖典(せいてん)(経本(きょうほん))の扱い方

念珠や聖典(経本)・御文章(ごぶんしょう)は、いつも大切に取り扱うよう心がけましょう。

畳(たたみ)や床(ゆか)の上など歩行するところには直接置かず、必ず適当な敷物(しきもの)や台の上に置くようにします。

また、手にもったまま手洗いなどの場所に行くようなことは慎(つつし)みましょう。

念(ねん)珠(じゅ)(数珠(じゅず))は、木の実や珊瑚(さんご)・水晶(すいしょう)などで作った球(たま)をひも通して輪にしたもので、ご尊前で礼拝(らいはい)するときに手にかける法(ほう)具(ぐ)です。

持ち方は、左手の親指と他の四指との間にかけて持ち、親(おや)珠(だま)を下にして房(ふさ)は自然に垂(た)らします。

合掌(がっしょう)・礼拝(らいはい)の仕方

合掌は、両手に念珠をかけ、十指をそろえてのばし、親指でかるく念珠を押さえます。

両ひじを張らずに両手を胸の前で合わせ、指先と上体を約四十五度に保って称名(しょうみょう)念仏します。

礼拝は、合掌したまま静かに上体を約四十五度前方に傾(かたむ)けてから、おもむろに元(もと)の姿勢(しせい)にもどして合掌を解きます。

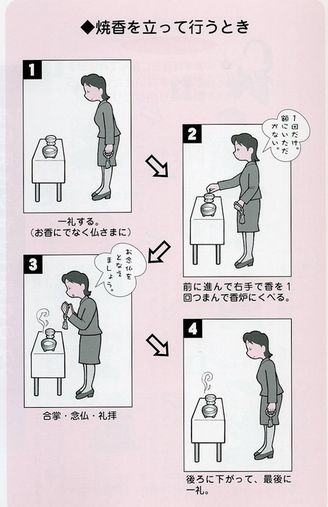

焼香(しょうこう)の仕方

焼香するときは、焼香卓(じょく)の二・三歩手前で合掌せずに一礼(いちれい)し、そのまま進んで着座(ちゃくざ)(高机(たかずくえ)などに香炉(こうろ)が置かれている場合は起立(きりつ)したまま)します。 焼香するときは、焼香卓(じょく)の二・三歩手前で合掌せずに一礼(いちれい)し、そのまま進んで着座(ちゃくざ)(高机(たかずくえ)などに香炉(こうろ)が置かれている場合は起立(きりつ)したまま)します。

右手で香盒(こうごう)(香を入れる器(うつわ))の蓋(ふた)を取って右ふちにかけ、香を一回だけつまんでいあわ焼香し、蓋をしてから合掌・礼拝します。(ただし焼香する人があとにつづく場合は蓋はしません)

礼拝が終われば起立して二・三歩後退し、一礼して退(しりぞ)きます。

なお、線香を用いる場合は、短く折って火をつけ、香炉のなかに必ず横にして供(そな)えます。

(浄土真宗(本願寺派)では線香は立てません)。

また、香をたく前に合掌する、鈴(りん)をたたく、額(ひたい)に香をおしいただく、何回も焼香する、などはしないようにしましょう。

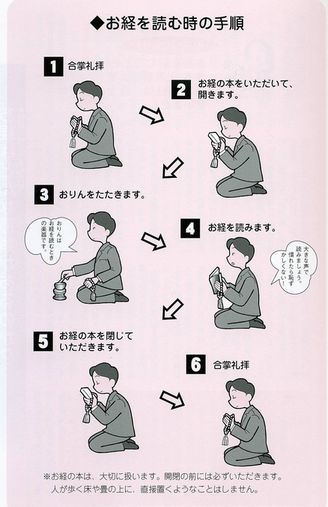

おつとめ(勤行(ごんぎょう))の仕方

お仏壇の前に座ったら心を静め、調声人(ちょうしょうにん)に合わせて合掌・礼拝します。両手で聖典(せいてん)を胸の前に持ち、頂戴(ちょうだい)(額(ひたい)の高さに頂(いただ)く)してから、胸の前で開きます。 お仏壇の前に座ったら心を静め、調声人(ちょうしょうにん)に合わせて合掌・礼拝します。両手で聖典(せいてん)を胸の前に持ち、頂戴(ちょうだい)(額(ひたい)の高さに頂(いただ)く)してから、胸の前で開きます。

経(きょう)卓(じょく)があればその上に置き、なければ両手で胸の前に保持(ほじ)しておつとめします。

おつとめは、調声人が初めに鈴(りん)を二声(せい)(二回打つ)し、最初の「●」の部分を独りで唱(とな)えます。

参集者は、「同音」から調声人に合わせて唱和します。

おつとめの最後は、鈴(りん)を三声(せい)(三回打つ)し、胸の前で聖典(せいてん)を閉じ頂戴してから、合掌・礼拝しておつとめを終わります。

御文章(ごぶんしょう)と領解(りょうげ)文(もん)

御文章を拝読するときは、両手で御文章箱を持ち目の高さに水平に保持(ほじ)したまま横向きに座(すわ)って、膝(ひざ)の前に置きます。

両手で蓋を持ちご本尊(ほんぞん)から遠い側(参集者側)に開け、裏返(うらがえ)さずそのまま置きます。

両手で御文章を取り出し頂戴(ちょうだい)してから、胸の前に保持して拝読いたします(御文章の拝読について参照)拝読中、参集者は正座(せいざ)の姿勢(しせい)で、頭を少し下げて拝聴(はいちょう)しましょう。

拝読の終わりには、初めの「あなかしこ」で御文章を閉じ、次の「あなかしこ」で頂戴してから、箱に納(おさ)めて蓋(ふた)をします。

御文章箱を目の高さに水平に保持したまま仏壇の方に向き直り、元の場所にもどします。

領解(りょうげ)文(もん)は、一同が正座して合掌し、調声人(ちょうしょうにん)が「領解(りょうげ)出(しゅつ)言(ごん)」と発声(はっせい)してから、調声人に合わせて頭を少し下(さ)げて唱和します。

最後に合掌・礼拝して退席します。

灯明(ともしび)は、芯(しん)切(き)り箸(ばし)などで火屑(ひくず)をはさみ落として消しましょう。

口で吹き消したり、手などであおいで消してはいけません。

御文章(ごぶんしょう)の拝読(はいどく)について

領(りょう) 解(げ) 文(もん)

もろもろの雑(ぞう)行(ぎょう)雑(ざつ)修(しゅ)自力(じりき)のこころをふりすてて、一心(いっしん)に阿弥陀(あみだ)如来(にょらい)、われらが今度(こんど)の一大事(いちだいじ)の後生(ごしょう)、御(おん)たすけそうらえとたのみもうしてそうろう。

たのむ一念(いちねん)のとき、往生(おうじょう)一定(いちじょう)御(おん)たすけ治定(じじょう)とぞんじ、このうえの称名(しょうみょう)は、ご恩(おん)報謝(ほうしゃ)とぞんじ、よろこびもうしそうろう。

この御(おん)ことわり聴聞(ちょうもん)もうしわけそうろこと、ご開山(かいさん)聖人(しょうにん)(親鸞)ご出世(しゅっせ)のご恩(おん)、次第(しだい)相承(そうじょう)の善(ぜん)知(じ)識(しき)のあさからざるご勧化(かんけ)のご恩(おん)と、ありがかくぞんじそうろう。

このうえはさだめおかせらるる御(おん)おきて、一期(いちご)をかぎり、まもりもうすべくそうろう。

領解(りょうげ)文(もん) 解説(かいせつ)

本書は真宗教義を会得(えとく)したままを口に出して陳述(ちんじゅつ)するように第八代宗主蓮如(れんにょ)上人(しょうにん)が作られたものとされ、山科(やましな)本願寺(ほんがんじ)落成の頃から読むようになったといわれている。

大谷派では「改悔(がいけ)文(もん)」ともしょうする。内容は簡潔で、一般の人にも理解されるように平易に記されたものであるが当時の異安心(いあんじん)や秘事(ひじ)法門(ほうもん)に対して、浄土真宗の正義をあらわしたものである。

第1の安心(あんじん)の段には、自力のこころを離れて阿弥陀仏の本願他力にすべてを託する(信心(しんじん)正因(しょういん))。

第2の報謝(ほうしゃ)の段には、信の一念に往生が定まるから、それ以後の念仏は報謝にほかならないという、称名(しょうみょう)報恩(ほうおん)の宗義(しゅうぎ)の領解(りょうげ)がしめされている。

第3の師(し)徳(とく)の段には、上記の教えを教示し、伝持(でんじ)された親鸞(しんらん)聖人(しょうにん)や善(ぜん)知識(ぢしき)の恩徳を謝すべきこと。

第4の法度(はっと)の段には、真宗念仏者の生活の心がまえが示され、「御文章(ごぶんしょう)」などに示された「おきて」にしたがって生活すべきこと。

がのべられている。

|