[ 高架になった浦和駅(2024年):東口パルコから ]

[ 高架になった浦和駅(2024年):東口パルコから ]

浦和市は2001(H13)年5月に与野市・大宮市と合併しさいたま市になり、翌年5月には全国で13番目の政令指定都市になりました。その後岩槻市を編入合併し、さいたま市は人口の面では134万人(R6.1.1時点)が住む大都市となりました。

浦和駅周辺と大宮駅周辺は、3市合併当初の位置づけであった「行政の中心」「経済の中心」という雰囲気に現在でも変わりありませんが、浦和駅は大きく変わりました。

浦和駅は「県庁所在地にもかかわらず特急電車が止まらない」ことで有名になっていた時期もありましたが、今では新幹線こそ通っていませんが便利な駅になりました。

[ 駅北側の通路(2024年):青い橋桁が湘南新宿ライン ]

高架になる前の浦和駅は、貨物線だけは高架でしたが京浜東北線と高崎線・宇都宮線が地上を走っていたため、歩行者が東西方向に行き来するためには、駅を迂回して北と南にある地下通路をくぐるか、駅入場券を購入し構内を通って反対側に行くしかありませんでした。

また、湘南新宿ラインが走る貨物線は、浦和駅にホームが無いため湘南新宿ラインは停車しませんでした。

このような不便を解消するため駅付近の鉄道高架事業が行われ、併せて湘南新宿ラインのホームが新設され、2013(H25)年3月からは湘南新宿ラインも停車する駅になりました。

[ 浦和駅高架下のアトレ(2024年) ]

鉄道が高架構造になったので東西方向の自由通路も造られ、自由通路から西口バスターミナルや伊勢丹・コルソの地階を直結する地下通路が2018年に開通し便利になりました。高架下にはJR系列のアトレが入りお店も充実し、

西口は6階建ての駅ビルが新築され飲食店や物販店、スポーツ施設が入っています。

駅構造の改良ほかに、JR東日本のダイヤ改正も浦和駅の利便性を向上させました。

2015(H27)年3月のダイヤ改正で、上野駅止まりだった高崎線・宇都宮線を東海道線とつなげ上野東京ラインが誕生しました。

これにより、浦和駅から上野東京ラインで東京、品川へ、湘南新宿ラインで池袋、新宿、渋谷へ乗換なしで行けるようになりました。

東京駅まで25分ほどで行ける便利な駅になったのです。

[ 建設中のマンション・銭湯・コインパーキング(2024年)]

交通の便が良くなったうえ、文教都市というネームバリューもある浦和駅周辺は、住宅地として人気の高いところです。

さすがに駅に近いところでは戸建て住宅の物件はほとんどありませんが、マンションの建設は盛んに行われています。

最近はマンションでも駅に近いところは、サラリーマンでは手が届かなくなりつつあります。

[ 人口の伸び:2013年1月1日~2024年1月1日 ]

さいたま市浦和区は、浦和駅のほかに北浦和駅、与野駅もあり交通の便が良いところなので、区全体でも人口・世帯数とも増加しています。

その中でも浦和駅の周辺地区(岸町1~7丁目,高砂1~4丁目,仲町1~4丁目,東岸町,東高砂町,東仲町)の人口の伸びは浦和区全体を上回る伸びを示しています。

2013(H25)年1月1日~2024(R6)年1月1日の伸びは、浦和区は1.14倍ですが浦和駅周辺は1.25倍とより大きな伸びになっています。

駅周辺を見れば一目瞭然ですが、あちこちにマンションが立ち並び、建設中のマンションや建設地の予備軍であるコインパーキングも目立ちます。

[ 中山道沿いのマンション(2024年):常磐公園入り口付近 ]

マンションが建設さているのは、江戸時代に浦和宿があり宿場町が形成された中山道沿いが多いようです。

中山道は南北方向に走り沿道の敷地は東西方向に細長いため、マンションの敷地にはもってこいの形状なのでしょう。戸建ての住宅や店舗がマンションに変わっていきます。

浦和駅周辺や中山道沿いは、県庁所在地としての商業・業務の成長を期待して商業地域が広く指定されていますが、狭い道が多く都市計画で定められた容積率を使い切れるのは、ある程度の幅がある道路沿いに限られています。

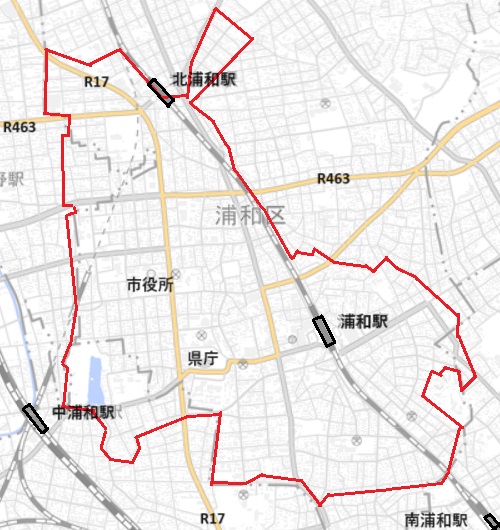

[ 浦和耕地整理の区域 ]

浦和駅周辺や中山道沿道に狭い道が多いのは、戦前に行われた浦和耕地整理事業の対象からこれらの地区が除外されたことが原因のひとつです。

耕地整理事業とは、1909(M42)年に制定された耕地整理法(S24.6.6廃止)に基づき「土地ノ農業上ノ利用ヲ増進スル目的」のため、分散している所有地を耕作しやすいようにまとめたり分割して区画を整え、道路や用排水路などを造り農業の生産性向上を図る事業でした。

この仕組みは、1919(T8)年に制定された旧・都市計画法第12条で「都市計画区域内ニ於ケル土地ニ付テハ其ノ宅地トシテノ利用ヲ増進スル為土地区画整理ヲ施行スルコトヲ得 前項ノ土地区画整理ニ関シテハ本法ニ別ノ定アル場合ヲ除クノ外耕地整理法ヲ準用ス」とされ、まちづくりの基盤整備手法である土地区画整理にほぼそのまま使われました。

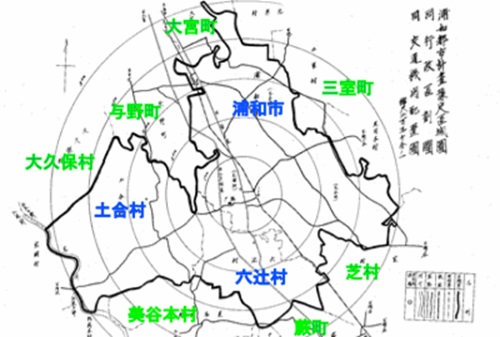

[ 1934(S9)年の浦和都市計画区域 ]

ただし、土地区画整理事業は「都市計画区域内ニ於ケル土地」で行うものであり、都市計画区域内であることが前提です。 旧・都市計画法が制定されたときに都市計画区域だったのは、東京、大阪、名古屋、横浜、神戸といった大都市だけで、それ以外の都市は宅地としての利用増進を図る場合でも、耕地整理事業で行わざるを得ませんでした。

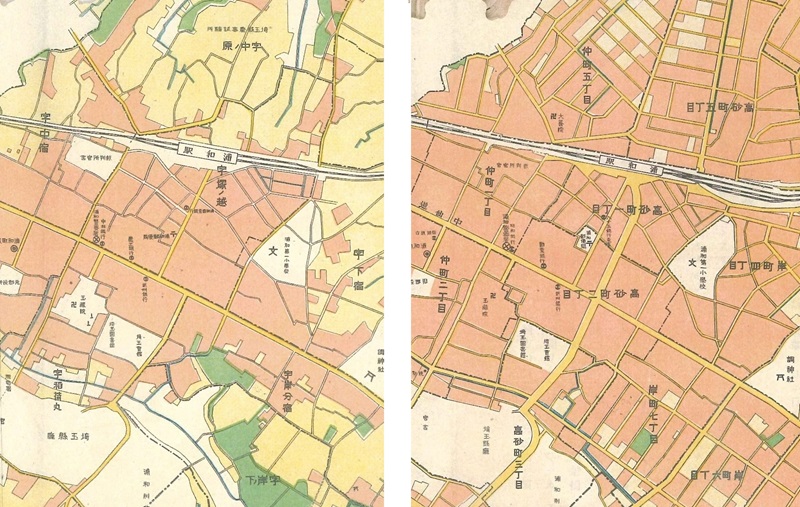

[ 耕地整理前後の浦和駅付近 ]

浦和耕地整理はその完成記念帖に「時勢ノ進運ニ伴ヒ水路ヲ開キ道路ヲ改修シ以テ交通ノ便ヲ計リ土地ノ進展ヲ来スハ極メテ肝要」とあるように、農地の利用増進というよりは都市的な土地利用の向上を目的としていました。

しかし、旧・浦和市が都市計画区域に指定されたのは1934(S9)年で、関東大震災前年の1922(T11)年に組合が設立された浦和耕地整理は、この時期にはすでに換地後の登記が完了していました。都市計画区域ではなかったため、土地区画整理事業ではなく耕地整理事業で面整備が行われたのです。

浦和耕地整理の区域は、当時の浦和町の大部分と与野町、六辻村、谷田村、木崎村のそれぞれ一部を含む227町8反余(約226ヘクタール)の面積で事業が始まり、途中で区域を拡張し1933(S8)年の換地処分時は317町6反余(約315ヘクタール)に達しました。

[ 耕地整理確定図:青が耕地整理に未編入の土地 ]

ただし耕地整理法第43条の規定により「建物アル宅地」は耕地整理に組み入れられなかったのです。

法第43条には但し書きがあり「土地所有者、關係人及建物ニ付登記シタル權利ヲ有スル者ノ同意ヲ得タルトキハ此ノ限ニ在ラス」とありましたが、浦和耕地整理では完成記念帖に「浦和市街旧住宅地域ヲ除キタル」とあるように「建物アル宅地」は除かれていました。

それでも道路の築造に必要な建物移転は補償金を払って行われ、浦和駅東口の道路などが新設されています。

浦和耕地整理が終わった後の確定図を見ると、耕地整理に未編入の土地はすでに宅地となっていた浦和駅周辺と中山道沿いに多いことがわかります。

関東大震災後に制定された特別都市計画法では、建物が存する土地においても地権者の同意は不要となり、

昭和6年3月30日には都市計画法改正により第15条の2「土地區劃整理ニ付テハ耕地整理法第四十三條ノ規定ニ拘ラス建物アル宅地ヲ土地區劃整理施行地區ニ編入スルコトヲ得」が加えられました。

浦和耕地整理の区域で「建物アル宅地」も含めて事業が行われていれば、今日とは少し違った街並みになっていたかもしれません。

[ 六間道路(2024年):両側に歩道がある ]

浦和耕地整理で造られた道路は、6間(10.9m)、4間半(8.2m)、3間(5.5m)、1間半(2.7m)の幅員でした。

これらの道路は「将来ノ地域ノ発展ヲ考慮シ」て通常の耕地整理で計画される幅の1.5倍に拡げて造られました。

欧米では自動車が普及しつつありましたが、組合設立された1922(T11)年の日本全国の自動車台数は約12,000台しかないにも拘わららず、「1.5倍」に広げ事業を進めたことは先見の明があったと賞賛されるべきものです。

浦和耕地整理は1割の減歩で道路や水路を産み出し、事業後の道路は93kmを超えています。

幅員 延長 構成割合

6間(10.9m)道路 : 1,847間 (約 3,358m) 3.6%

4.5間(8.2m)道路: 9,844間 (約17,898m) 19.2%

3間(5.5m)道路 : 20,568間(約37,397m) 40.1%

1.5間(2.7m)道路: 19,028間(約34,597m) 37.1%

計 : 51,287間(約93,250m) 100.0%

[ 1.5間道路(2024年):建築時の後退により広がりつつある ]

現在の建築基準法では、1間半(2.7m)道路沿いは建築の際に道路後退が必要ですが、建替えが進むにつれて4m道路に広がりつつあります。

そのほかの道は乗用車が楽にすれ違える幅がありますが、交差点に隅切りが無いため見通しと通行しやすさに難点が残ってしまいました。

このほかに、国の直轄事業として1932(S7)年から南北方向の6間道路が8間8分(15m)に拡幅され、両側に2.5mの歩道をもつ国道9号(現在の国道17号)が造られ、今日でも主要な道路となっています。

[ 3間道路(2024年):住宅地には広すぎず狭すぎずの道 ]

これらの道路が格子状に配置され区画が整えられた宅地は、現在でも閑静な住宅地として引き継がれていますが、地価が高いため建て替え時には敷地が分割されることが多く、なかには旗竿地(最低限の2m接道による敷地設定)と呼ばれる区画が造られることもあります。

また、分割した狭い区画に三階建住宅が連なる開発なども増えています。

良好な環境の戸建て住宅地でありながら、その状態を保全する地区計画などは策定されておらず、開発業者のなすがままになっています。

[ 中山道沿いの土地:短冊状の細長い筆が連続する ]

一方、浦和耕地整理に組み入れられなかった中山道の沿道は、宿場町にみられる間口が狭く奥行きのある短冊状の区画が現在まで残っています。

浦和駅が便利になるにつれて、この区画にある戸建ての住宅やお店がマンションに建て替わっていきます。

形態規制の緩い商業地域内の東西方向に細長い敷地は、南向きの住戸が多くとれマンションの建設には好条件です。

ところが、せっかっくの南向きの住戸であっても、すぐ南側に屏風のようにマンションが立ち並び、まったく陽が当たらない環境になっているところもあります。

さすがに、売る側もこれではマズイと思ったのか、最近では短冊形の土地をいくつかまとめて建てたり、隣接マンションと重ならない形状・配置にするなど工夫しているものもあります。

[ 中山道沿いのマンション(2024年)]

耕地整理から外れそのまま残された道のひとつに「裏門通り」といわれる道があります。

昔、県庁官舎の裏門があったことが名称の由来で、浦和駅の北側からイトーヨーカ堂前を通り中山道を横断して県庁第二庁舎に至る道です。

沿道は耕地整理事業から除かれたことが幸いしたのか、広くない道に寄り添うようにお店が建ち並び人通りも多く、昔からの商店街の空気が漂っています。「裏門通り」は道を広げると壊れてしまいそうな古き良き街並みの典型のようです。

残念ながら、この道沿いにもマンションが増えつつあり、昭和レトロな街並みが消えつつあります。

[ 裏門通り(2024年)]

[ urawaekinisiguti 3. 昭和37年 浦和駅西口 さいたま市アーカイブセンター ]

耕地整理が行われなかった浦和駅西口周辺は、戦後になり鉄道が電化され駅利用者数は増加を続けていましたが、狭い駅前広場に多くのバスが発着し、個人店舗や飲食店が軒を連ねる木造低層家屋が密集する状況でした。

国鉄では輸送力増強のため三複線化が進められており、浦和駅に列車(現在の高崎線・東北線)の停車実現が期待されていました。それまでの浦和駅は、京浜東北線・高崎線・東北線が同じ線路を走っていたため、京浜東北線の電車は停車しますが、ほとんどの列車は通過していました。

しかし三複線化により混雑する駅前広場がさらに狭くなるといった問題もありました。

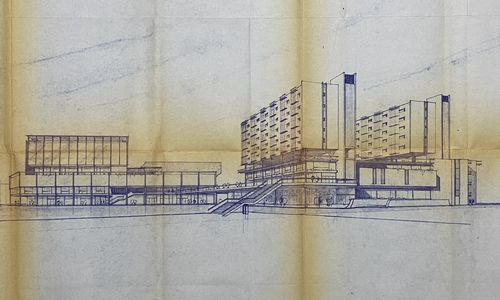

[ 1964(S39)年の浦和市報:浦和駅西口周辺市街地改造事業の整備計画 ]

県庁や市役所がある西口駅前を一新しこれらの問題を解決するため、市街地改造事業(現在の再開発事業に相当)が構想されました。 1964(S39)年6月に発表された整備計画は、駅前広場を拡張し広場を囲むようにA棟~E棟まで5棟の再開発ビルを建てるものでした。 各棟の構成は棟ごとに若干異なりますが、概ね地下2・3階が駐車場や機械室、地下1階は食料品・喫茶店・店舗。 地上1・2階は店舗・事務所・映画館等を計画し、その上層階は住宅とするものでした。

[ S42当初計画の透視図 ]

県庁へ至る駅前通りを境に北側街区(A棟、B棟)を第一工区、南側を第二工区とし、第一工区を先行して事業が動き出しました。

現在、伊勢丹とコルソがある街区(A棟、B棟)です。

浦和駅前市街改造事業として1967(S42)年9月に都市計画決定され、A棟は地下1階~地上7階の建物に駐車場・店舗・事務所、B棟は地下1階~地上4階は駐車場・店舗・事務所ですが、5階~9階は住宅が計画されていました。

ところが昭和40年代の浦和は住宅地が容易に手に入るため、再開発ビルの住宅床の処分が難しいと考えられ、大型百貨店誘致に方針転換し1970(S45)年11月に伊勢丹が出店を表明したのです。

[ 伊勢丹・CORSOと駅前広場(2024年)]

1971(S46)年に都市計画・事業計画の変更を行い、約372億円の事業費をかけて7階建ての商業ビルが完成したのは1981(S56)年、あわせて約7,300㎡の駅前広場も造られました。

国鉄の三複線化は、1968(S43)年までに貨物線を高架構造で新設し、今までの貨物線に高崎線・東北線のホームを設け完了しています。西口駅ビルも国体開催に合わせその前年に完成しました。

すべての線路を高架化するチャンスだったと思いますが、昭和39年の市報には「立派な地上駅に改築し、同時に多年待望の列車停車を実現させるため」とあり、当時の浦和市は列車の停車に重点が置かれ高架構造の駅は望んでいなかったと思われるような記述です。

[ セブンビル(2024年):1981年4月7日オープン ]

この事業では、伊勢丹とコルソが入る2棟のビルのほかに、市街地改造区域内の権利者によって区域の外にセブンビルと浦和ビルディングが造られました。

セブンビルは、再開発ビルへの入居を嫌う7人の権利者が、市から代替地として譲渡された土地に建てた地下1階地上4階のビルです。

浦和ビルディングは、市がプレハブの仮店舗用地として確保した土地を(株)浦和ビルヂングが払い下げを受け、21店の仮店舗とイトーヨーカドーが入るショッピングセンターとして建てられたビルです。

百貨店を誘致しつつ仮店舗用とはいえイトーヨーカドーが入るビルを建ててしまうとは、今では考えられない動き方です。

[ 高層のD棟と進行中の再開発(2024年)]

その後、D棟の街区は2004(H16)年に事業が完了し、地上31階建て212戸の住宅が入る高層ビルが誕生しました。

ほぼ同じ時期に駅東口では第2種再開発事業によって、2007(H19)年10月に浦和パルコがオープンし、駅前広場も新設されました。

パルコが入る再開発ビルは市立図書館や映画館も入る複合施設で、住宅が主体の東口に変化をもたらしつつあります。

浦和駅東口が開設されたのは1932(S7)年だったので、浦和耕地整理では普通の宅地として区画が整えられただけです。東口再開発と鉄道高架の事業が始まるまでは、小さな改札と小さな駅前広場しかありませんでしたが、それなりに趣のある駅前でした。

[ 浦和駅西口南高砂地区(2022年):再開発が始まる ]

最後の事業となるC棟・E棟の街区は、2007(H19)年に都市計画決定され再開発事業が進められています。

再開発事業はC棟・E棟の街区をひとつの街区にまとめ、地上27階・地下2階、525戸の住宅、商業・業務施設、駐車場に加え市民会館が予定されています。

最初に事業が進んだA棟・B棟の計画では住宅の売れ行きが懸念され商業施設に変更されましたが、最後の再開発事業は手堅く販売できる住宅が大量に計画されています。

半世紀もの時の流れによって、浦和駅前で需要の高い施設は二転三転しています。

最初の都市計画決定からすでに半世紀が過ぎましたが、最後の街区で事業が進んでいるので完成まであと一息です。

<参考資料>