����͌��\������ł��B�l����̒��ɂ�蕷������������Ă���̂ł��B�X�[�p�[�E�c�B�[�^�[��lj����鎞�̃N���X���g����x���Ȃǂ͈�x�̎����ł͌��߂��܂���B���̑��݂�Y�������x�����͒��x�ǂ������肵�܂��B

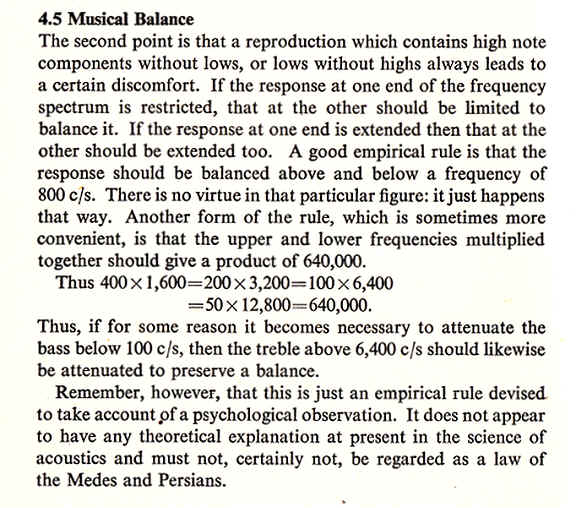

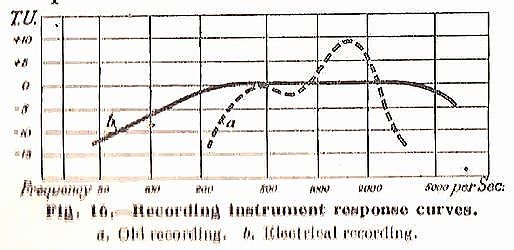

64���̖@���ƌĂ����̂�����܂��B�X�s�[�J�[�̒ቹ�ƍ����̍Đ����E���g����������64���ɂȂ����Ƃ��A�o�����X���ǂ���������A�Ƃ������̂ł��B�N�ɂ��ŏ��Ɍ����o���ꂽ���͕s���ł���Percy Wilson��1957�N�ɒ�����THE GRAMOPHONE HANDBOOK��52�łɈȉ��̕��͂������܂����B

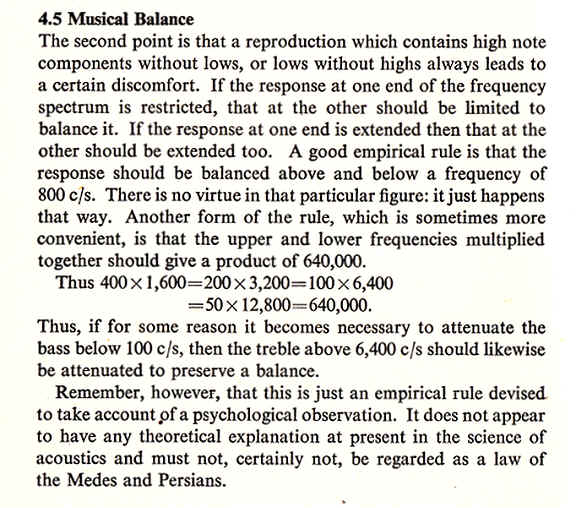

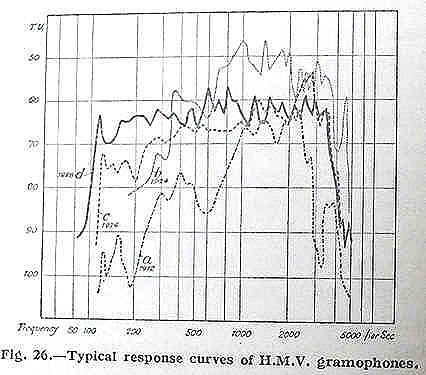

the Medes and Persians�̓��_���������ߎ�����̒鍑�ł��̖@���Ƃ͋��ȋʏ�(golden rule)���Ӗ�����B64���̃��[���͂����܂ł��o����̖ڈ��ł����Đ�ΓI�Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ƃ��Ō�Ɏw�E���Ă��܂��B�ł͉��̂��̂悤�ȃ��[���������o���ꂽ�̂����l���Ă݂܂����B�ȉ��̃O���t��Percy Wilson�̋L�O��I�Ȓ���1929�N��MODERN GRAMOPHONE AND ELECTRIC REPRODUCERS�ɂ���SP����̘^���������тɊe����̂g�l�u sound-box(=�@�B�����X�s�[�J�[�j�̎��g�������ł��B�d�C�^���iOrthophonic Recording)���ꂽ�Ղ����y���Ă������ʂ̃T�E���h�{�b�N�X�ōĐ�����ƍ�����̍Đ����ɂȂ��āA��悪�\���ɍĐ��ł��Ȃ������̂œd�~Orthophonic Victrola�i�C�R���C�U�[�����j���J������A�������������Đ����邽�߂Ƀz�[���ɂ��H�v���Ȃ��ꂽ�Ƃ̂��Ƃł��B�����̒~���@�i�T�E���h�{�b�N�X�j�͗L���i�ł������Ȏ��g�������̕肪�������B���}HMV�Ɍ���Ƃ���N���ǂ���(a1912 b1924 c1926 ������d1928�N�j����⋭���o�����X�̎�ꂽ�����ɂȂ��Ă��܂��B�^�������i�C�R���C�U�[�j�����̖��ł͖�����ł��ˁ[����͌��݂̍Đ������̍D�݂̖��ł�����܂��B�D�݂̃X�s�[�J�[�����遁�X�s�[�J�[�̓����͍��ł��s���S�ŕ肪����B

���̉����Ɛ��ʂ͈ȉ��̒ʂ�F�������T���ł��B�ʏ�^���̉��y���R�[�h�̓e�X�g���R�[�h�ƈႢ���E�������������̂ł͂���܂���B�Ⴆ��1930�N������Parlophone Frequency Test Record P9797��32Hz����4096Hz�܂�7�I�N�^�[�u��8�����܂�AP9798��50Hz����7�I�N�^�[�u��6400Hz�܂ō��܂�Ă��܂����A�����̓d�~�ł͍���[���ɂ͍Đ��ł��Ȃ������ł��傤�B�ڍׂ�GRAMOPHONE1930�N10������Wilson�ɂ����������A�ʂ�P9797��B�ʂ�P9798����Ȃ�e�X�g���R�[�h�ł����B���̃��R�[�h�ɕt���������ӏ����͎��̒ʂ�Banchor�Ƃ���̂�armature�Ƃ��������悢��Wilson�͉�����Ă��܂��B�����̓d���^�s�b�N�A�b�v��MI�^�ɑ�����balanced armature�ʖ�rocker system�Ř^���ɂ��p�����Ă��܂����B���̃e�X�g���R�[�h�̃X�|�b�g�M���͈�ʂ̃s�b�N�A�b�v�ł͂Ȃ�Buchmann-Meyer�i1930)�ɂ����w�I��@�ɂ���Ă��̑��x�U�������肳��Ă����̂Ő��m�ł����B1958�N��IEC98�ł�"Recorded velocity" is here defined as that determined by the Buchmann-Meyer light-band method.�Əq�ׂ��Ă��܂��B

"Attention is called to the fact that, at the present time, the ordinary pick-ups or mechanical sound-boxes do not transfer the correct movement of the needle to the anchor of the magneto-electric pick-up, or the diaphragm of acoustic sound-boxes as the motion is partly transferred to the complete instrument, and in consequence the sound emission will appear weaker than the actual recording."

�u���߂邩�v�Ɓu�����Ƃ��Ē����ɍĐ��ł��Ă��邩�v�͕ʂ̖��ł��B���y�^���͂��̖��̋��Ԃɂ��邱�Ƃ͌��݂��ς��܂���B�ΏۂƂȂ�Đ��@��ɂ��^��������������̂͐̂���ς��Ȃ���@�̂悤�Ɏv���܂��B����͉f���ł������Ńu���E���ǂ���t���ɂȂ��č����~�������Ȃ��Ȃ�A�f�����쑤���[�����e�̕\��������Ă���悤�Ɋ������܂��i�Â����m�N���f��⎞�㌀������ƈ�ڗđR�j�B

| Bass | Treble | TOTAL | ���̉��� (800Hz�𒆐S�ɂ�������[�̊g��̗��j�j | |

| 32 | �� | 20000 | �U�S�O�O�O�O | Modern LP�F���ۂ̘^���ł͒��ቹ�̓J�b�g����鎖������ |

| 40 | x | 16000 | �U�S�O�O�O�O | Modern LP�F��L�̑�Ă����Đ��͈͂Ƃ��Ă͌����ɋ߂� |

| 50 | �� | 12800 | �U�S�O�O�O�O | Monaural SP & Monaural LP �i1950�N�O��j |

| 100 | �� | 6400 | �U�S�O�O�O�O | Electrical recording & reproduction of SP (1920�N��㔼�ȍ~�j |

| 200 | �� | 3200 | �U�S�O�O�O�O | Acoustic/Mechanical recording & reproduction of SP |

| 400 | �� | 1600 | �U�S�O�O�O�O | Edison Cylinder?�F�W�O�O�g�����獂��P�I�N�^�[�u�H |

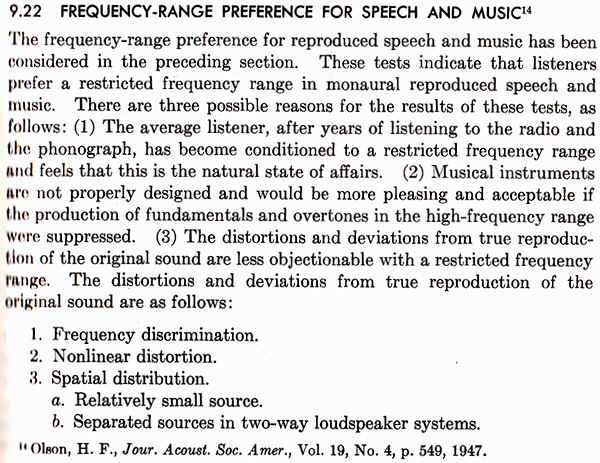

64���̃��[���ɂ�鉹�y�I�o�����X�Ɗe����̘^���Đ����E�Ƃ���Ɉ�v���Ă��܂��B�����炱���A���ł�SP���Ă�LP���Ă����g�������͈���Ă��邪���y�I�ɂ̓A���o�����X�ɂ͕������Ȃ��̂ŁA�ǂ������ōĐ��ł���ǂ�����y���߂�킯�ł��B�e����̘^���������E�͋Z�p�I�Ȋϓ_��������ݒ肳�ꂽ���̂ł͂Ȃ����ƂɎv������܂����A����͋t���܂̗����E�����t��ł��傤���B����Ƃ��A���̂悤�Ș^�������ƍĐ��ɂ�鉹�y�ɉ�X�����炳��Ă��܂��Ă��邾���Ȃ̂��͕�����܂��B�B�B[���ꁨ�w�K���Ό�] Harry F. Olson�����W�I��R�[�h�̉��ɉ�X�����炳��Ă��邱�Ƃ��w�E���Ă��܂�(���L9.22(1)�Q�Ɓj�B

�`���ɏq�ׂ��Ƃ���A����̃o�����X�͘^���Đ����E�Ƃ͕ʂ̖�肾�Ǝv���܂��B���͒����̃X�s�[�J�[�V�X�e���iA:�T�O�g���`�P�T�O�O�O�g���j�ƍ�����̃X�s�[�J�[�V�X�e���iB�F�W�O�g���`�Q�O�O�O�O�g��)�Ƃ��Ȏ�ɂ���ւ��ĕ����Ă��܂��i���ɂ�A+B)�B�s�v�c�Ȃ̂͂ڂ₯���^���Ǝv���Ă������̂��Ⴄ�X�s�[�J�[�Œ����ƃs���g�������œ_����܂�ꍇ������B���X�����V�X�e���Ƃ����قLj�ʉ��E�莮������̂͊ԈႢ�����e�X�s�[�J�[�ɂ͑�Ґ��I�[�P�X�g��vs���Ґ������y�R���{�ɑ����Đ��K��������Ɗ�����(�������ɍĐ�����X�s�[�J�[�͎��͂܂����������Ƃ��Ȃ��j�[����͘^������i��z�[��vs�X�^�W�I)�ɂ����̂Ȃ̂����͎�����Ԃɂ����̂Ȃ̂��͕�����Ȃ����A��z�[���^��������������ԂɍČ����邱�Ƃ͖{���I�ɓ���̂ł͂Ȃ����낤��(�����̋������j�H�����S���w�ɂ��ƁA�������͑O�ɏo����ۂŒቹ���͈��������s���̂��鉹�ɂȂ邻���ł��B�Đ����ʂɂ���ĉ��y�̈�ۂ�����Ă���匴���͒������E�h�l�X�Ȑ��ɂ����̂ƍl���܂��[�Ȃ�^�����Ɍ��������œK���ʂ�����悤�ł����A���̊��o�͌l�l�ŏ�������Ă���悤�Ɏv���܂��Bnear

field���L�������ŕ������|�[�^�u���@��ŃC���z���Œ��������Đ������ꗥ�����Ȃ�����A�^�����̏���loudness

war�Ȃǂ̘^����̑��ݗ��R�͂Ȃ��Ȃ�Ȃ��Ɗ����܂��B

�^��F�ቹ���Đ���50Hz�܂Ńt���b�g�ȃX�s�[�J�[�͏��Ȃ����t���b�g�ɂ��������ǂ��̂��H�@�@�t���b�g�ł͍��ϒ��c�������Ȃ艹���������肵�Ȃ��Ȃ�@�A�X�s�[�J�[�ƕǂ̋����ȂǕ����̓����@�B�����������̂悤�Ȓቹ���t���b�g�ɍĐ�������ɑ��čœK�������^���ł͂Ȃ��i�ቹ���Đ��\�͂��Ⴂ����Ώۂɂ��Ă���j�B�ǂ����Â����R�[�h�^���͇B���x�z�I�������悤�ł��B�Đ����̖��Ƙ^�����̖�肪�����N���Ă���̂ň�T�Ɍ����Ȃ��B�Â����R�[�h�ɂ̓����W�̋����Đ����̕����ǂ��ꍇ������B���������ቹ�i�h���j�⍂���i�V�����j�ƌĂԂ̂͂�������100Hz��10kHz�Ńg�[���R���g���[���̒��S���g��������ɏ����Ă��܂��B���m�����̃W���Y�^����f�批�y�ł͂T0Hz�ȉ��̐����͏��Ȃ��A�I���K���Ȃ̈ꕔ�ł͂��̐������^������Ă��܂��B

���݂Ɂu���������ł͒ቹ�͂܂Ƃ��ɍĐ��ł��Ȃ��v�Ƃ����闝�R�͒�ݔg(standing

waves)�̔����ɂ���悤�ł��B��ݔg�̊�{���g����170���ǂ̋����i�l�j�Ⴆ�ΕNJ�5M�ł�34Hz�Ƃ��̔{���̒�ݔg����������B�NJ�3.4M�ł�50Hz�̒�ݔg�B�NJ�2.5M�ł�68Hz�̒�ݔg�B��ݔg�̔�����}���邽�߂ɂ͌��̕ǂ��J�[�e���ȂǂŎՉ�����̂��悢�����ł��B���ƓV��ł����l�ł��B���̓J�[�y�b�g���Ŗh�������������Ȃ̂Ȃ��ቹ���ɂȂ�Ƃ������ƂȂ�ł��ˁ[�Ȃ̂���room

note���D�ސl�����܂����B�B�B���z�͕��s�ʂ����Ȃ��C�r�c�̕����Ńz�[�����V�䂪�����ǖʂ͐�`�ɂȂ��Ă�����̂������B�����`�̕����ɂ�����Natural

Modes�ɂ��Ă̎���Lord

Rayleigh��1878�N�ɔ��\���Ă��܂����B��ݔg������Ǝ�ɒቹ�̉����������ʒu�ɂ���ĕω�����̂ł��B�X�s�[�J�[�ɋ߂��ق����ቹ�̉������Ⴍ�Ȃ�t�]���ۂ���������B

���}�͐��̌����Ɋ�Â�������ҏW���܂����B���[�ƍ���[�͋��ɉ�������������̉��͈͂��L����A���Ƃ������Ă��܂����A���ʂ̉��y�ɍ����x���̒��ቹ�⒴�����͊܂܂�ĂȂ����Ƃ͊m���ł��B�����ł�16Hz��20kHz�P�ꉹ�ł͕������Ȃ����A�������ł͂��̌��ʂ���������悤�Ɏv���܂��B�S�OHz���x�܂ł����Đ��ł��Ȃ��X�s�[�J�[�ł��Q�OHz�ȉ��̃J�b�g�I�t�t�B���^�[�̉e���͊������A�����g�̈�25kHz���x�܂�super

tweeter�̌��ʂ���������悤�Ɋ����܂��B����܂ł̒��o��̌����͎�ɒP�ꏃ���ɂ����̂炵�����A���������g�����]�������̌��������҂���܂��B���y�͈̔͂����[�̉��̈�ɂ܂ōL�����}��������1989�N���u�}�����y���T�v�ɍڂ��Ă��܂��i�����y�͈̔́j�B����Đ����y�͈͂Ƃ��Đݒ肷��ꍇ�ɂ͉��[�͉��y�Ƃ͖����̎G���̈�ł��B���悪�}��20Hz-20kHz�ł��邱�Ƃ̓x���������Ȃǂ̒����ɂ��1930�N�ォ��m���Ă��܂����B

The Gramophone1936�N1������Wilson���u�n�C�t�@�C�Ƃ͉����v�ō������z�Ɖۑ��������Ă��܂��F�@�S���������Đ�����ɂ͂Q�OHz�|�Q�OkHz�܂Ŏ��g��������L���B�i�I���K���Ɣ���������j�ʏ�̉����͂T�OHz�|�P�O�O�O�OHz�Ɏ��܂�B�ш�����́}�P���a�ȓ����]�܂����B�A�_�C�i�~�b�N�����W�͌��łS�O���a�C���y�ł͂V�O���a���x�K�v�Ȃ̂ōĐ����镔���̐É������Ɨe�ʂɔz������i�^�����̕����Ɠ����e�ʂ̕����ł̍Đ����]�܂����j�B�B���e�����c�͎����ƒ��ڔ�r���ĂT���ȓ��A�L���ɑ�10%�ȓ��B�c��3�������g��̂̏ꍇ�A���ꂼ��̔��������e�l�B�����悪�L���قǐU���c�����m�ɂȂ�̂ŁA�Đ��ш��5000Hz�܂ŋ��߂�Θc��15%���x�����Ă��������Ȃ�(�����Ɠ����j�B�C�Đ��̓o�C�m�[�����ł��邱�ƁB�����łȂ��ƍĐ����N�����v�����B���`�����l�����^�E�Đ��ɂ͂��ꂼ��̃`�����l������L�@�A�B�������̂łȂ���Ȃ�Ȃ��B�⑫�Ƃ��āF���^�X�^�W�I���ƍĐ��������̔������Ԃ��قȂ�ƃo�����X������₷���B����̌��_�́u���m�ȍĐ��͕s�\�v�B����Ől�����y���Ƃ����߂���̂́A���̐��m���ł͂Ȃ��R���I�h���ł���B�v���@�B�ƈႢ�l�Ԃ̊��o�̋��e�l�͕��L���̂ŃC���[�W�����Ƃ��ĉ��y�͊y���ߖ}��5�i�K�̊��o�ړx�ɂȂ�: Delightful����,

Comfortable���y, Tolerable����, Uncomfortable�s��, Intolerable���������@

��1�F��̕��͂ŋL�^�irecord�j�ł͂Ȃ��L��(memory)�Ə����Ă��邱�Ƃ��Ӌ`�[���[����قNjL���i���ʂ��܂߁u����ȉ��������v�����́u����ȉ��ł͂Ȃ������v�j�͞B���ɂȂ�B�����ƍĐ��̒��ڔ�r�͌��݂ɔC�ӂɐ�ւ��Ĕ�r�����P�[�X�ł��傤���B��Ȃ��Ƃ̔�r�ł͊��ɋL���̗̈�ɂȂ�̂�1950�N��LP��e�[�v�̍Đ��Ǝ������r���Ă��͂������ʂł��Ȃ�������������Ă��܂��B

��2�FWilson�̂����o�C�m�[�����̓X�e���I�Ɠ��`�ł��B1930�N��͓��R���m������one

speaker�̍Đ��������͂��ł�����sound

stage�����m�����ł͋��܂�iclamp)�͓̂�����O�ł��B�����̃X�e���I���͑��`�����l���Đ��𗝑z�Ƃ��ċ����Ă���Ǝv���܂��B

�Q�O�P�W�N�S���NjL�FdiyAudio�̓��e�ɂ��Ɖp����James

Duguid Moir��HIGH QUALITY SOUND

REPRODUCTION(�P�X�T�W�N���ł̂W�P�Łj�łS�O���̖@���Ɍ��y���A�ގ��g�͂V�T��������S���g���͂W�U�O�g���`�W�V�O�gz�Ƃ��A����[�̐ς͂S�O���`�V�T���̊Ԃɂ���ׂ��Ƃ��Ă���R�B�������W�I�̎��ォ����̃n�C�t�@�C�i�X�e���I�k�o�O��j�ւ̉ߓn���ɂ�����e�I�[�f�B�I���[�J�[(pickup

& amp & speaker

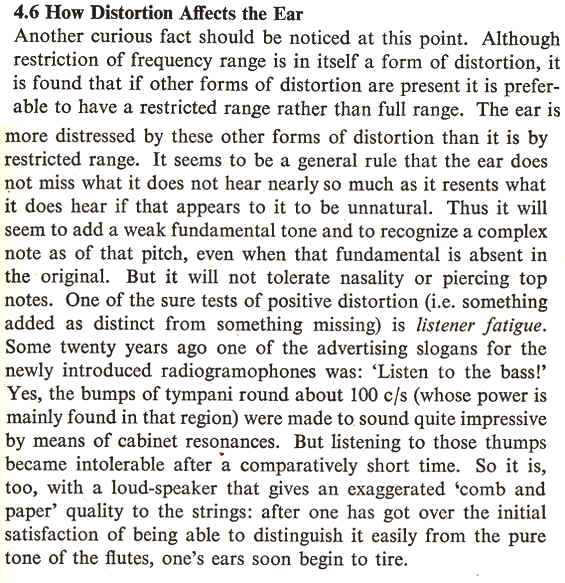

system)�ւ̊J���v���ɂ����Ȃ������̂ł͂Ȃ��ł��傤���H�@���݂̔�r�I���R��tweeter�ƈႢ����ɋ��U�s�[�N��������tweeter���ߋ��ɑ�������A�֒����������ȉ����������Ƃ�������Wilson�͈ȉ��̕��͂Łhnasality

or piercing top notes"�Ǝw�E���Ă��܂��BBTH=British Thomson

Houston�Џ����̋Z�tMoir�͉f�批���ݔ��ɑ��w���[���AWireless World

Oct.1957�ĉƒ�ł��X�s�[�J�[�Z�b�g�̕���z�u(���݈�ʉ����ꂽ���@�����Q��̃X�s�[�J�[�𐳖ʂɌ��������Đݒu�����Q�Ɓj�𐄏����܂����BWireless

World Nov.1956�ł�"Stereophony in the Home"�̑薼�ŃX�e���I�e�[�v�̍Đ��ɂ��Ċ�e���Ă��܂����B�X�e���I�Ղɐ�s���ăI�[�v���e�[�v�ɂ��X�e���I���a�����Ă�����ł��ˁB

������Ȑ_�b�̒��S���g�����v�Z�����64���̕�������800Hz�ŁA40���̕������͖�632Hz�ŁA75���̕������͖�866Hz�ł��B���S���g���͋@�B�I��1kHz�ł͂Ȃ��t�H�m�E�C�R���C�U�[�̃^�[���I�[�o�[�O��ɂ���B�����̐����ɉȊw�I�ȈӖ��͂���܂���B���w�I�ȈӖ��́F�ቹ�[L�Ɉ��鐔k���|�������́����S���g��������[H�����鐔k�Ŋ��������́iLk=center

frequency=H/k)�Ƃ��������ł̒��S���g���͂r�p�q�s�iL x H�j�ɂȂ�B����ʼn�����ispectrum�j�͍Đ����鉹�y�̓��e�ɂ��ς��͂��ł��B�E�肪�Ȃ��l�Ƀo�����X���ǂ��Ȃ邩��Ƃ����č�����Ȃ�������ƌ����̂͗��s�s�ł��B

�����F�X�e���I������ɂ������āu�X�s�[�J�[�𐳖ʂɌ��������Đݒu�v���u�������ɐݒu���Ă��ꂼ��̃X�s�[�J�[�̎���ŕ����v���Ȃǂ��낢��c�_�⌟�����s���܂����B���݂̘^����@�́u���ʂɌ��������Đݒu�v��O��ɂ��Ă���悤�ł��B�������ݒu���Ɖ��͍L����܂�����ɍ����̒�ʂɈ�a���i�X�s�[�J�[�̊O�����璮������j�������邱�Ƃ�����܂��B

Harry F. Olson��Music, Physics and Engineering (Formerly Titled

MUSICAL ENGINEERING) second edition 1967��1930�N�ォ��1950�N��ɂ킽���Ď����̌������e���ϑw�I�ɋL�q�����ʔ����{�ł��B9.23�FFREQUENCY-RANGE

PREFERENCE FOR STEREOPHONICALLY REPRODUCED SPEECH AND MUSIC�̈�߂ł��B�Ӑ}�I�ȍĐ����g���͈͂̋���̗�Ƃ��āA�ቹ�[�ƍ����[�̐ςƂ���500,000(cycles^2)�������Ă��܂��B���ꂼ��̐��l�͖��L����Ă��܂������W�I��d�~�Ƃ��Ă�100Hz-5000Hz���Ó��ȂƂ���ŁA����͓����̈�ʓI�ȍĐ����Ԃ��w���Ă���悤�ł��B�����1957�N�Ȃ̂��J�b�g�I�t�̐ς������̂������̃X�^�C���������̂ł��傤�B�X�s�[�J�[�͉��f�V�x���܂Ō��������Ƃ�������g���ш�Ƃ��邩�ɂ��ċ��ʋK�i���Ȃ��B-10dB�܂ŋ��e����a�J�[�u�̍Đ��ш��100Hz-5000Hz������ɂȂ�B�}�̂a�J�b�g�I�t�͋}�s�߂�(��34dB/Oct)���ʃt�������W�̓t�B���^�[����A�J�[�u�̂悤�ɒ��[��12dB/Oct���x�Ō������܂��B�`�J�[�u�ш�35Hz-17000Hz-10dB�i-6dB��ł�LC1A�̋K�i��50Hz-15000Hz�j�͍����ʗp���鐫�\�ł��B50���̕������͖�707�ł��B�t�g�v�����Ď��g�������\�Ɏg���Бΐ����ᎆ����ɂƂ��ċÎ����܂����B�Бΐ����ᎆ��e�����cutoff���g���̋����I�ɐ^�������S���g���ɂȂ��̂Ōv�Z�@���g��Ȃ��Ƃ����S���g�������߂��܂��B�Ⴆ�Ή��}��80Hzx8000Hz�̏ꍇ�̒��S���g���͐��l��������Ă��܂��c�T���̂W�O�OHz�ł��B����͑ΐ��̐���������m�̎��Ȃ̂ł��傤�����͂���܂ŋC���t���܂���ł����B�v�Z�ڂ��ΐ������p�������̂�������ł��ˁB

���݂Ɂu�X�s�[�J�[�͕ϊ��@�Ƃ��Ă͔��ɒ�\���̋@��Ŕ\�����o�̓��x���Ŋ��Z�����1���̔\������92dB/W�A�Q���Ŗ�95dB/W�A�S���Ŗ�98dB/W�Ƃ������ƂɂȂ�v��HI-FI

STEREO GUIDE

1976�ʼn������Ă��܂��B�A���v���狟�������d�͂̑唼���{�C�X�R�C���Ŗ��ʂɏ����Ă����ł��ˁB�ŋ߂̒�\���X�s�[�J�[�i85 dB/W)�ł͖�0.2%���������ɕϊ��ł��Ă��Ȃ��B�^��ǃA���v�̌����̔�ł͂Ȃ��B�X�s�[�J�[�̔\���ƃA���v�̏��v�o�͂ɂ��Ă�AUDIOTOOL�i�G�N�Z���t�@�C���j��dB���Z�V�[�g���Q�Ƃ��������B�X�s�[�J�[�̔\���i���j�ɂ��Ă͐V�����v�Z���@������悤�ł��F�Ⴆ��Tiele/Small

parameters�BFostex FF�V���[�Y�̃X�y�b�N��ǂނ�92dB/W (1m)�͖�0.9%�̔\���ireference efficiency

n0 Eff/n0)�A93��B�Ŗ�P���A88dB�Ŗ�0.4%�B�ǂ����d�͏�����łȂ����x���x�i25�x���x50������l�H�j�ŕς���C�̏d���ƔS���┠���̕����������l���ɓ��ꂽ�\���i���������o��W/�d�C����W)�̂悤�ł��B��{�T�O�Ƃ��Ă͖�3dB�Ŕ{�̉����o�͂ƂȂ鎖�ɈႢ�͂���܂���i���_���112dB/W��100���̔\���͏]�O�̒ʂ�j�B

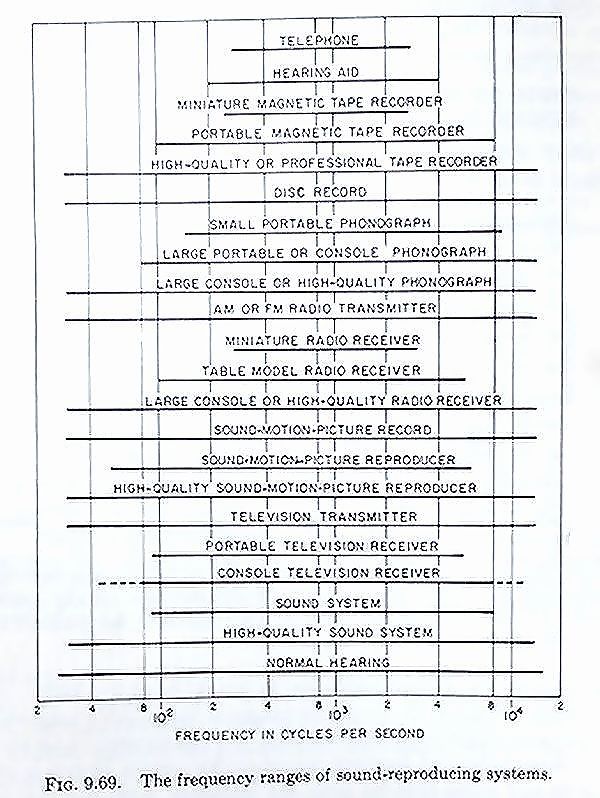

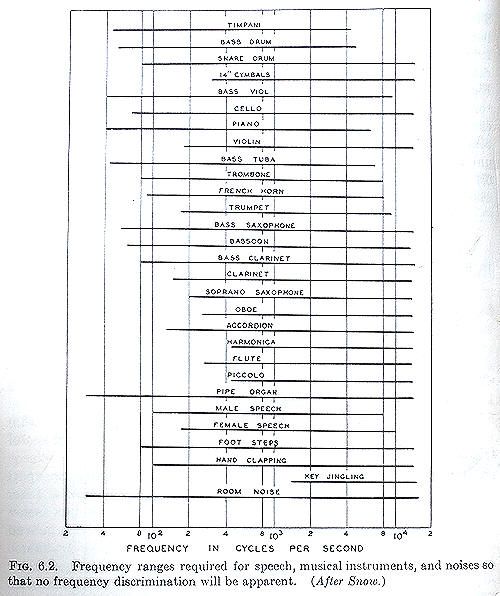

�Đ����u�����ϓI�Ȏ��g�������ɂ��ĉ��}��������Ă��܂��B�e�}�̂̐��ݔ\�͂Ƃ͕ʂɊe�Đ����u�ɂ�鐧���������܂��BTable Model Radio Receiver�̑ш�͖}��100Hz-5000Hz�ɂȂ��Ă��܂��BPhonograph�i�d�~�j��Disc Record�i���R�[�h�Ձj�̍Đ����u���w���Ă��܂��B

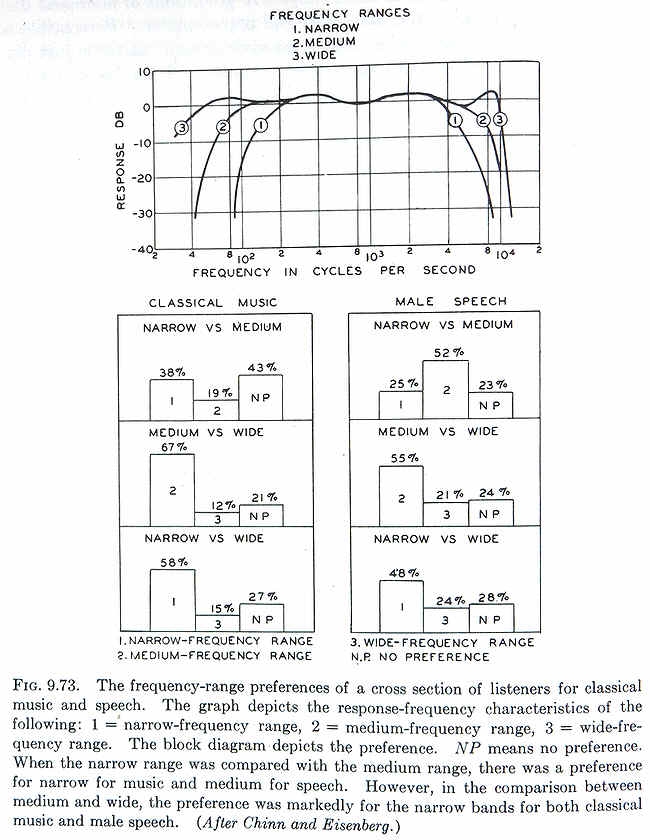

���m��������̍Đ��ш�̍D�݂ɂ��Ă͈ȉ��̐}�Łi�o�D�R�X�Q�j�F��r�I�����Đ����g���ш�̕����D�܂��X���������Ă��܂��B

1947�N���̃��m�����Đ��ɂ��ē������

1930�N��ɉp���O�����t�H�����Łi���W�r��ʼn��ǂ̗]�n������j�d�~��P. Wilson�͐����������A�i�������ꊮ�����ꂽ�j�T�E���h�{�b�N�X�ɂ��A�R�[�X�e�B�b�N�Đ��̕������g���͈͂͋����������ǂ��A�d�~�̍����͍�蕨�A�Ƃ����ᔻ������܂����B���Ƀ��H�[�J����o�C�I�����Ȃǂł͍��ł������̓d�~���̓T�E���h�{�b�N�X�Đ��̕��������ǂ��Ɗ����܂��B�^���y�эĐ���n�C�t�@�C���B���ł��Ȃ��ꍇ�ɂ͍Đ����g���͈͂̋��L�����Ƃ������Ƃł��B�T�E���h�{�b�N�X���̋��U������L���ɂ���̂Ńn�C�t�@�C�Ƃ͖����̂��̂����A���̃T�E���h�ɖ�������l�͍�������B���r���R�[�h�Ղ�����̋��U�⍂���g�c������L���ɂ���X��������B�@�^�̃n�C�t�@�C�͖������܂�Ă��Ȃ��i���C�́j�q��Ɉς˂܂��傤�B�����I�[�f�B�I�I�Ȃ��̂��I��������ɐ^�̃n�C�t�@�C�����܂��B���݂͂��̈�r��B 30�N�قǑO�o�C�I�����̓Ƒt�Ƀ}�C�N�ƃA���v�����ăX�s�[�J�[����o�������܂����B�s�K�ȃ}�C�N�ݒ�ƍĐ����u�������̂��A�A�R�[�X�e�B�b�N�Ɣ�ׂ�ƃK���K���U���U�������G���L�M�^�[�݂����ȉ��ŋ����܂����B�L���M���X�̐��������Ř^�������Ƃ����A���Ɣ�ו��ɂȂ�܂���ł����B���Ƀv���̃G���W�j�A�����^��������k�o��b�c�ł͂���قLj�a��������܂��A�����Ɣ�r����͍̂����Ǝv���܂��B�k�o�a�����������ƍĐ����ׂĈႢ���Ȃ������Ƃ����̂͐l�̎�������قǐ��m�ł͂Ȃ�(���e�͈͂��L���j���Ƃ̏؍��ł��B�����ł̑f�l�̃M�^�[��b�p�̉��͒t�قł����O�ɏo��͋����≹�̊g����̓X�s�[�J�[�Œ�����(�C���[�W�����j�̔�ł͂Ȃ����Ƃ������Ɗ����Ă��܂����B�Đ�����傫�����Ă������̐Â��ȗ͋����ɋy�Ȃ��B

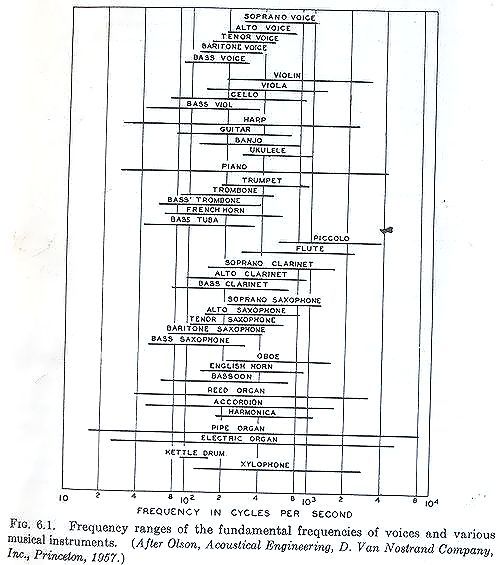

��ifundamental)�Ƃ��̍����g�iharmonics)�ɂ���Olson�͈ȉ��̐}�ł��������̂悤�ɉ�����Ă��܂��F"The important factor in the comparison between Figs.6.1 and 6.2 is the great extension of the frequency range when the harmonics are included." ����(footstep)��ÎG��background noise�Ɋ܂܂�镔���G���܂ŋL�ڂ��Ă��܂��B

���g�������W�̋�����c�݂̈ꕔ�ł����A��i�L�����j�̃����W�͌��������ɋ����i�ł��L���p�C�v�I���K���̕��ϗ��P�U�g���`�S�P�W�U�g���j�A���ꂼ��̊y��̉��̈Ⴂ�͎�ɔ{���̕��z�Ƌ��x�̈Ⴂ�ł��i�ꕔ�̊y��Ⴆ�O���X�n�[���j�J�ł͊��萔����̔{���̕����傫���j�B�n�[�v�ƃs�A�m�͎������������������̊y�������p�ł��܂����A���̉��t���̈Ⴂ�͖��炩�ł�(���̊y��Ɣ�ׂĂ��p�[�v�y�n�[�v�V�R�[�h�E�`�F���o���͔{�����������|�I�ɑ����j�B����������Ȃ鉹�y���Ƃ��A������������ׂ����i�{����a���j��]���ň�����x��Ԃ��铭�������邻���ł��B��ɕ�Ԃ����v�����悤�ȍĐ��V�X�e���ł͔]�����܂��ˁ[���ꂪ�C���[�W�����Ƃ��ẴI�[�f�B�I�ɂ����钮������ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B���R�ȉ��ɂ͔��������Ȃ��̂ł��B�t�ɑ����ɂ͋C�ɂȂ�Ȃ��悤�ɔ]�Ƀt�B���^�[��������֗��Ȏd�g�݁i�p�`���R�����Ă���Ƃ���^�]���̎����Ԃ̃G���W�����j�BPercy Wilson�͈ȉ��̂悤�ɋL�q���Ă��܂��B

'comb and paper'�@�Ƃ͎q���V�т̓J�iKazoo�̈��)�œ��{�Ō����Α��J�Ƃ������Ƃ���B���̃n�~���O�����ʔ����̂Ńr�[�g���Y��W�~�[�w���h���b�N�X�̋ȂɌ��ʉ��Ƃ��Ďg��ꂽ���Ƃ������������ł��B�֒����������͈꒮��ۓI�ɕ������邪�����Ԃɂ͎�����Ȃ����̂ɂȂ�B�^����Đ��̕s���ilow fidelity)��high-fidelity�ɑ����g���b�N������܂����F�Ⴆ��1963�N����Fairchild DYNALIZER (automatic dynamic equaliser to produce "apparent loudness" automatically) �� COMPANDER�icompress & expand)�ȂǁB�����͉f�批�y��a�f�l�Ȃǂ̕��͋C�E���ʉ��y�̐��쎋���ɂ͌��ʓI�ł��B��X�ɂ́u�������ǂ��v�Ɏア�̎�������B

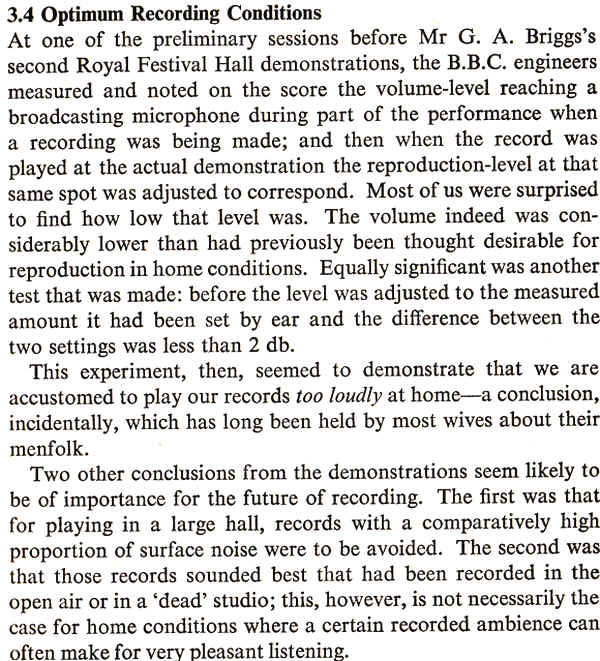

���R�[�h�Ղ̏ꍇ���̂܂ܘ^�����c�݂̖����Ⴂ���ʂŒ����ƕ�����Ȃ������邱�Ƃ�����܂��B��������邽�߂Ƀt���b�`���E�}���\���J�[�u�ƌĂ�郉�E�h�l�X�Ȑ��Ɋ�Â��Ď��g���o�����X���t���b�g�ł͂Ȃ������i���kcompression�g��expansion)�Ř^�����邱�Ƃ��������݂��܂���(RCA��Richter�ɂ��č�����3229038�Q�Ɓj�B�������Ȃ��炻�̂悤�ȃ��R�[�h������剹�ʂōĐ�������o�����X�����ꂽ���̂ɂȂ��Ă��܂��܂��B���R�[�h�̊�y�R���`�F���g�^���̓s�A�m��o�C�I�����Ƒt�����I�P�ɔ�ׂăI���}�C�N�C���ŋ������ꂷ���Ď����̃o�����X�Ƃ͂�������Ă��邱�Ƃ������B�ŋ߂̂b�c�̑f���Ș^���̕��������̃o�����X�ɋ߂��̂ł����A���R�[�h���Ȃꂽ�I�[�f�B�I���ɂ͕�����Ȃ����������肷��B�Đ����ʂɂ���Ă��̃A�i���O�Ղ̈�ۂ��ς��o���������Ȃ��I�[�f�B�I�}�j�A�͋��Ȃ��ł��傤�B����̃A���v�ɂ�Loudness�|�W�V�������t���Ă��܂����A�剹�ʂň��k�������Đ����鎞�ɂ͋t���E�h�l�X�E�J�[�u���������g�[���R���g���[�����K�v�ɂȂ�܂��ˁB��ʂ�volume���������loudness���L�����Z�������d�g�݂ł����s��̃X�s�[�J�[�̊��x���W�T�`�X�TdB�Ƃ��������̂�loudness�̎g�p�͌��肳���B�Đ����ʂɂ������Ȃ��A�����l�̍ٗʂɂ��̂��[����͉��y�̎�ށi���Ґ��̎����y��vs.�I�[�P�X�g���ȁj�ƍĐ����镔���i�e�ʂ�dead or live)�ɂ��Ǝv���Ă��܂��B�u���t���ʂ͍Đ����ʂ���ʂɍ������x���v�Ǝ��͎v������ł���܂������A���̔��_�ƂȂ鋻���[�����͂�Percy Wilson��THE GRAMOPHONE HANDBOOK(1957�N���s)�Ō������̂ňȉ��Љ�܂��B�I�[�f�B�I�D���ȓa�����剹�ʂōĐ��������Ȃ��Ƃ𝈝����Ă���悤�ł��B�m���ɁA���̂悤�ȃI�[�f�B�I�͂��w�l�B�̎���낵������܂���ˁB�^�����x���ɂ��Ă͂k�o�ł͈��͈̔͂Ɏ��܂�悤�ł����A�r�o�ł͔Ղɂ��^�����x���̈Ⴂ���傫����ۂ��܂��BGilbert Arthur Briggs�̓X�s�[�J�[�ŗL����Wharfedale Wireless Works���������l��1950�N��"Live" versus "Recorded" Sound���f���Ă����ȃz�[���Ŏ����ƃ��R�[�h/�e�[�v�Đ����̔�r�f�����X�g���[�V�������s���܂����BRoyal Festival Hall�̋��s��1954�N11���A2��ڂ�1955�N5���A3��ڂ�1956�N5����1955�N10���ɂ͕č��J�[�l�M�[�z�[���ł��J�Â��܂����B���݂ɍ���d�Z�u���̕��v�i1974�N�jP.136�ȍ~�Ƀ��}�n�z�[����1953�N8��30���J�Â��ꂽ�R�t���R�[�h�E�R���T�[�g����v���O�����ق��e�n�z�[����1958�N���܂ő��������R�[�h�E�R���T�[�g�̐������q��P.146�u���ꂪ�߂���ł͖����ŁA������i�i�ł����Ȃ��Ƃ����ς�W�܂�Ȃ��炵���B����ق�FM��R�[�h���ƒ�ɐZ�����A�킴�킴�z�[���ɏo������K�v���Ȃ��Ȃ����̂ł���B�܂��ƂɌ��\�Ȃ��Ƃł���B�v�ƒ��߂������Ă��܂��B�푈���I����Ă���Ɛl�S�n���t���A���y�ɋQ���Ă�������͉p�E�����ʂ̂悤�ł��B�]�͂�����L���ȕč��ł͂��قǂ̐����ɂ͂Ȃ�Ȃ������悤�ł��B

Briggs����1955�N10���č��J�[�l�M�[�z�[���ł̃f�����X�g���[�V�����ɂ���Wireless World���N12�����Ɏ��̋L�ڂ�����܂��B"from Missouri"�͐���Łh�؋��Ȃ��ł͐M�p���Ȃ��^���[���h�l�̈Ӗ��ł��B"One significant reaction was a widespread disbelief in the indication of the neon instantaneous power level meters. With amplifiers rated at 50 watts and upwards being widely advertised for use in the American home, it seems incredible that Carnegie Hall could be filled with realistic sound on some items with peak power of 5 watts or less... We can sympathize with our friends "from Missouri" but we can also reassure them that indeed they "were shown" - as we were in the slightly larger Royal Festival Hall." 1954�N11����Royal Festival Hall�ł̋��s(�O��l����j�ɂ��Ă�1954�N12�����ɏڍו�����܂��F�s�[�N���[�^���Ď�����ƋɋH��15W���x���ɒB���I���K���Ƒt��3W���x���������A�\�����ʂƂ����60W���x���̃����v�����ł����[����͉��y�Ɩ��W�̒�����g�G���Ő^��ǃA���v�iQUAD II��4�����ڑ��j�ւ̉ߕ��ׂ������ł͂Ȃ����Ǝ��͎v���܂��B�������ƈႢ�z�[�����ʂ̕����ł͋������{�ɂȂ��Ă��]�茸�����Ȃ����Ƃ��m���Ă��܂�(���˂̉e�����傫���̂ŋt�Q��̖@��inverse square law�����藧���Ȃ��j�B�����w�ɂ��A�R���T�[�g�z�[���̕��ʂ̐Ȃł͎w��������܂�ǂ̐Ȃł��قړ������ʂ������邻���ł��B�ʏ�̕�����2.5M�ȏ�X�s�[�J�[���痣��ĕ����Ɣ��ˉ��ƒ��ډ��̃��x�����2:1�ȏ�ɂȂ蔽�ˉ��̉������x�������|�I�ɂȂ�܂��B����͈������Ƃł͂Ȃ��̐��Ȃǂ͔��ˉ���������x�Ȃ��ƖL���ȉ��ɂȂ�܂���B

����҂̎����i��ʒj��/�G���W�j�A/���y�Ɓj���v���O�����̓��e�ɂ�鉹�ʂ̈Ⴂ�ɂ��ĕ����̊ϓ_���璲�ׂ��ʔ������p��WIRELESS WORLD 1950�N12�����ɍڂ��Ă��܂����B�v���O�����̕ς��ڂ̉�BOW BELLS��London��East End�n��ɂ���Bow Church (St. Mary-le-Bow)�̏��̉��ł����A���ꂪ���ɕt���������B�D�܂������̑傫���̌X���F���̉�����聃���y�̏��B�j�����͂��قLjႢ���������ʁA�D�݂̉��̑傫���͐E�Ƃɂ�邱�Ƃ��傫�����Ƃ��w�E����Ă��܂��F�܂艹���p���i�ǂ��������j�ɂ��D�݂̉��ʂ͕ς��悤�ł��B�v���O�����G���W�j�A�����j�����������ł��B�v���O�����G���W�j�A�Ƃ����͕̂������Musical Balance(�s�A�m�̃p�[�g���ア�Ƃ��S�̂ɉ��̃o�����X�j���`�F�b�N�����ڂ����l�X�ł����B1961�N�o�Łu�p�������j�v��P��(�����̒a���j�V�X��"we have to face immediately several problems requiring solution by acoustical rather than electrical experts" "No two engineers have the same idea of musical balance and not being on the spot it is difficult for them to say whether the amount of piano coming through is correct or not" ��1922�NBBC�J�Ǔ����̎���ɂ��ĒԂ��Ă��܂��B

�I�[�f�B�I�I�ȉ��i�C���p�N�g�̂��鉹�j�Ƃ����̂�����܂��B�Ⴂ�l����Љ�ꂽ�t�B�X�g���[���w���|�b�v�ȃN���V�b�N�ȁi����݊���l�`���j�ł̓����n��������܂������s��������܂���B�I�[�}���f�B�w���̓��Ȃ̓j���A���X���قȂ�n���ł�������������܂��B���y�ł͎w���҂Ƃ��̉�����o�����X���x�z�I�ȏꍇ������܂��B�I�[�f�B�I�I�ȉ��Ɖ��y�\���̈Ⴂ�ł��傤���H�ǂ��炪�㓙���������Ă���̂ł͂���܂���B���t�Ƃɂ��Ă����t�Ƃ͉��߁iinterpretation)�Ȃ̂��Ƃ������Ƃ�Walter

Gieseking��Backhaus�ɂ�郂�[�c�A���g�̃s�A�m�\�i�^�����тɊ����܂��B�ނ�͈�ʂɂ̓��[�c�A���g�����ł͂Ȃ��Ǝv����̂ł������̉��t�͉��y���̂������������ۗ��ĂĂ���悤�Ɏv���܂��B�Â��A�i���O�^���Ղ͋��t�Ȃ̒��œƑt�҂̉���傫�߂ɍۗ��ĉ߂��Ă���ꍇ����������A�����̃o�����X�Ƃ������ꂽ�^��������܂��i�����Ȋ�y�t�҂̏ꍇ�ɂ��肪���j�B�����ł̓`�F���o���Ȃǂ͓Ƒt���������������Ȃ��̂�������O�Ȃ̂ł����B�B�B

�����isound

quality)�Ɖ��t���e�iperformance)�͑�������ƌ������l�����܂��B�������܂߉��͗ǂ��Ă��܂�Ȃ����t������A����ł͉��͗ǂ��Ƃ͌����Ȃ����������鉉�t��R�[�h������܂��BBeetles�̃��R�[�h�͉����ǂ��Ƃ͂������ɂ������Ȃ������e�̓P�`�����������B�J�U���X�����t����o�b�n�Ȃ̓J�U���X�̐g�̂ƕ������������y�ɂȂ��Ă���Ɗ����܂��B�܂��ɃJ�U���X��ʂ��ăo�b�n����肩����悤�ȉ��t(intimate

play)�ł��B�q�ϓI�ɂ͂����Ɨǂ����t������͂��ł����Aintimate

play�Ƃ��Ċ������Y����Ȃ����t�͂ނ���Â����R�[�h�Ɏc����Ă���ƌl�I�Ɋ����܂��BJoseph

Szigeti�����t����o�b�n�̃o�C�I�����\�i�^�������̈�ł��B�����Ɖ��t���e�A����������Ή��̔������Ɖ��y�̔������͋����ł���̂��H

�ŋ߃��R�[�h�̉�����芊�炩�ɕ������܂��B�Ⴂ���ς��Ɗ�����Malcolm���t�o�b�n�E�`�F���o����i�W(Stereo

LP)��ʔ��݂��������Ȃ�����The Genius of

Bud Powell(���m�����k�o�j���o�����X�悭��������̂ł��B

�V���ɂ�荂�悪�������ɂ����Ȃ�̂͗ǂ��m��ꂽ���Ƃł����A���悪�s�����Ă���Ƃ͊����܂���B�ނ���T���g��������̍�����Ⴍ���������炢�Ɋ����܂��B����͎������łȂ����̓��N��̃��R�[�h���D�Ƃ�����w�E����܂����F�u�����x���̍����͗v��Ȃ��v�B�e���r�A�j���̌��ʉ��̈ꕔ��n�k�̌x�����͂R���g�����x�ł��傤�����ɂ��Ă��傤������܂���B����͂ǂ��������ƂȂ̂��H�@�����E�h�l�X�Ȑ� �i���̊��x�̓������j�Ɍ���ʂ�3kHz�`4kHz�����肪���̊��x�������̂Ōx�����Ɏg���Ă��܂��B�ቹ���͓��Ɋ��x���Ⴂ�̂ŕ������̂ɂ�����x�̉������K�v�ɂȂ��ł��ˁB�l�Ԃ̎��͑����ƈႢ���XHI-FI�ɍ���Ă��Ȃ��B����3kHz�`4kHz�ߖT�̊��x�������̂��͐����ɂ�����鉹�i�ߐH�҂�l�������ꂽ���̑��t�̂�����鉹���邢�͏ォ��̕���鉹�j����������ł͂Ȃ����Ǝ��͍l���Ă��܂��B���̏ꍇ�A�O�����̒��Ԃ����肪�ւ̎��^�ɋ����Ȃ��Ă��ĉ������̃X���b�g�������E�ōL�����Ⴂ�܂�(�l�ɂ��N��ɂ��O�����̌`�͕ς��炵���j�B�悲��Ȗ_�ŎC�肷���Ď���ɂ߂��̂Ŏ��@�Ȃɂ�����܂������A���t�@�C�o�[�ɂ��O�����摜����ނ̃w�b�h�t�H���ɂ��(���g��/���`���j���o�e�X�g��N���[�j���O������Ă��炢�܂����B����t�ɂ���Ď��C�͎��R�ɊO�Ɍ������ĉ����o�����̂ŕ���t���ނ�݂ɖȖ_�Ő@�����Ȃ��ق����悢�����ł��B

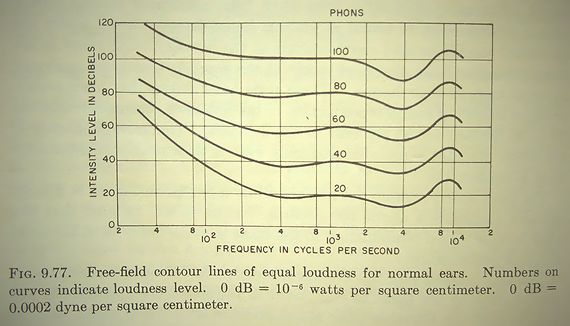

Olson�ɂ�鉺�}�̃��E�h�l�X�Ȑ��͕č�Fletcher and Manson�i1933�j�Ɖp��Churster and

King (1937)�Ɖp��Robinson and

Dadson�i1956�j�Ԃ̕��ϒl�������u���ꂼ��̌������r����ƈꕔ��20dB�O��̈Ⴂ������̂͋����[���_�ł͂��邪�����X���̃��E�h�l�X�������Ă���ߔN��ISO226�ł����Ԓl����������Ă���̂ŕ��ϒl�������̂��Ó��Ǝv����v�Əq�ׂĂ��܂��B����@������E�h�l�X�v�Z�@�����ł����A��Ԃ̖��͑���ΏۂƑ�����i���Ԃ������ē��l�ɓ����e�X�g�����s�ł��邩�j�ɂ���Ɗ����܂��B

Seashore��In Search Of Beauty In Music - A Scientific Approach

To Musical Esthetics (1947�N���Łj�Ɏ��̐}�������܂����B���������O���a����҂̒��o�̕W���Ƃ��Ĉȉ����N��V�N�̒��o�����ɂ��ĕ��Ă��܂��B����������邾���ő����̍���{���������������܂���B���ڂ��ׂ��́A���悪�������Ȃ������łȂ���̒��惌�x�����Ⴍ�Ȃ��Ă��܂��B�K���ɂ����̎���͐Â��Ȋ��Ȃ̂ŁA�Ⴂ�������Đ����ʂ͏������Ȃ��Ă��܂����������グ��K�v�͊����܂���B�e���r�̉������l�ł��B�����͊��ɉe������A�Â��Ȋ��ł͒�x���̍Đ��ŏ\���Ɋ������A�Ԃ̃^�C���̒n�C�艹�ȂLjÎG��������ꍇ�ɂ͑傫�߂̍Đ������K�v�ɂȂ�悤�ł��B

���惍�X�ɂ��l��������悤�ŁA���o���x���̒ቺ(����j�Ǝ��g���̈�̋���(�{�����j�͓����ɋN����킯�ł͂Ȃ��悤�ł��B��Q�҂͌���҂ƈقȂ��l��l�����ꂼ��Ǝ��̏�Q���x�������Ă��܂��B�I�[�f�B�I�̐��E�ł͘V�l�͒��o��Q�҈��������悤�ł��B�X�s�[�J�[���j�b�g�������������łɃe�X�g�b�c�Ŏ��g�������𑪂��Č��܂����B�ꉞ�S�O�g���`�P�O���g���܂ŕ������܂����B10kHz�͂���ƕ���������x�ł��B30��ɂ�13kHz���x�������̂ŁA���̐}�قnj����ł͂Ȃ��ł��ˁB������肵���Ɣ]���̕�̂����ō��܂ŋC���t���܂���ł����B���݂Q�O���g���N���X(-6dB/Oct)�̃X�[�p�[�E�c�B�[�^�[���畷�����鉹�͂��Ⴂ�ш悩��̎G�����ƌ������ƂȂ�ł��ˁi�t�������W�X�s�[�J�[�̍���ł̃C���s�[�_���X�㏸�ɑ����ɂ͂Ȃ��Ă��܂��j�B��������ău�[�X�g���Ă����܂�Ӗ����Ȃ��F���Ⴂ�ш�ɂ܂ʼne�����y�ڂ��ς������ɂȂ�B

�����{��188�ł�Seashore�͏q�ׂĂ��܂��F Differential hearing. "It is a well-established fact that, in an average audience of intelligent people, some may be particularly sensitive to any one of the four attributes (pitch, intensity, time, and timbre), and at the same time be relatively insensitive to any one or more of these four basic capacities. The result is that each person hears music according to the peculiarity of his own ear. This is analogous to color blindness. A most interesting phenomenon musically in this respect is presbycousis which may be translated as old age hearing." ���݂ɐ�Ή����ɂ��Ă�Seashore�͕��Ă��܂��F���t�Ƃ�����Ɖ��t�Ƃ̐e�����q������Ή����������Ă���Ⴊ�������A���ꂪ�n��E���t�E����ɂǂꂾ���W���邩�͕������Ă��Ȃ��B��Ή����������Ȃ��D�ꂽ���t�Ƃ≹�y�Ƃ����݂���B����ŏ����ɉ��t�Ƃ͑������邪���ȉƂ����Ȃ��͉̂��̂������_���Ă��܂��B���Ƃ��Ɣ�������\�́italent)�̖��Ȃ̂�����Ƃ������̎Љ�i�o���x��Ă��������Ȃ̂��A�������s���܂���Bnormal illusion of hearing�ɂ��Ă����y�[�W������Ă��܂��BSeashore�͍Ō��35�͂�WHY WE LOVE MUSIC�̖₢�ɑ���1940�N�̎��e����̐S���w�I��]�ڂ��Ă��܂��B������₷�����_(handy conclusion)���������߁A�����ōl����K���̂Ȃ��l�ɂ͖ʔ����������Ȃ���������܂��A���낢��C���X�s���[�V������^���Ă����{�ł��B

�u���R�[�h�̉����\�t�g�ɕ�������v�̂͑O�L�́u���g���̋���v�ɂ��o�����X���ǂ���������̂Ɠ������ƂŁA����Ӗ��u���g�������̋���v�̌��ʂ�T���Ă��܂��B�������ʂ̏ꍇ�A�Â����R�[�h�̕����V�����b�c��艹���ǂ��A�Ƃ����̂��w���g���̋���x�������́w�V�l�̒��o�x�Ő������t���܂��B���ۂɂ͂ǂ̃t�H�[�}�b�g�̉���illusion�Ȃ̂ŁA�ǂ��炪�D�݂��̖��ł��B�܂�y���߂�̂͂ǂ������ł����āA���y�̎���₤���̂ł͂Ȃ��悤�ł��B�V�l�Ǝ�҂̒��o�̈Ⴂ�ɂ���Ă��D�݂̉��y�̃W��������t�H�[�}�b�g���قȂ�킯�ł��B�����v���Ɂu�N���o��ɏ]���i�X�Â��t�H�[�}�b�g�̕������D����v�X��������B�ڐV��������Ƃ����Ď�҂����R�[�h�ɔ�т����Ƃ��Ă��A�{���Ɋy���߂邩�͋^��ł��B���ɂ͂b�c�Ɠ������̐V���̃��R�[�h���Ӗ����S��������܂���B�ŋߐV���̃��R�[�h���o�Ă��邻���ł����A��҂̃g�����h(�}�[�P�b�g�j�ɂ����˂��Ă��邾���̂悤�Ɏv���܂��B

�V�N�̎w���҂ɂ�鉉�t���f���炵��������͉̂��̂ł��傤�H�y��̉��t�҂������Ⴍ�悭���������A����p������ł��傤���H�t�Ɏ�N�̎w���҂��V�l����Ȃ�y��t�ҒB���w��������U�U�Ȃ��ƂɂȂ肻���ł��[���ۂɂ��̂悤�Ȍ��i�͌������Ƃ�����܂���B��y��y�̉��t�Ƃ���Ɏw���҂ɓ]�����闝�R��������܂�(�A�V���P�i�[�W��o�����{�C���ȂǑ�����j�B

���̘V�N�ł����y���y���߂�̂��H���y�̉����y����ł���̂��H�܂艹�y�̖{���͉����H�N�����ۂ����邾���Ő^�̓�����m��܂���B

�Ⴂ�����Đ����ʂ����������Ē����悤�ɂȂ�܂����B�Ⴂ�l�ɐu������f��ق̔������C�ɂȂ�Ȃ��悤�ŁA�ނ�̍Đ�������ʂɑ傫�߂̂悤�ł��B����20�N�قǑO����f���(����Dolby System)�̉����ς����Ȃ��Ȃ�s���Ȃ��Ȃ�܂����B

20�N�Ԃ��CDP���ւ����Ƃ���A�f�W�^���L���Ȃ����R�ȉ��ɋ����܂����BCD�����������牽���ςȊ����i�����ɂ�HI-FI�ł���Ƃ������f�W�^���L�H�j���@�ɂ��A�������Ɗ��������Ƃ͂���܂���ł������A�ǂ�CD������Ȃ�ɗǂ����ɕ������܂��B�����CDP�iDAC��IC�`�b�v�j�̐i���Ȃ̂��A����Ƃ����̘V���������̂������H����l��CDP��IC�`�b�v���������N�Ői���������CD�{���̉������o����悤�ɂȂ����ƌ����܂����{���ł��傤���H����ł�30�N�ȏ�O�f�W�^�������特���ǂ��n�Y�Ƃ��Đ��������]�_�Ɛ搶�̎���[�J�[�̎咣�͉��������̂��H���̒��̃o�C�A�X�ishould-be bias or expectant bias)�͂ǂ̎���ɂ�����A�Ǝ������܂��B���̃o�C�A�X�𗘗p�������������ɐ�����B

�����̎��̓����ɔz�����Ȃ��ŁA�ǂꂪ�ǂ��Ƃ����C���C���̂��I�[�f�B�I�}�j�A�̒ʗ�ł��B����E���W�E���_�E���[�J�[�̔\������]�_�Ɛ搶�̌������_���Ԃ��Ȃǂ��ꂼ��̕���Ɏ�������l�����܂��B ���������{�������l�������㎿�̍��o�����߂Ă���BEveryone is seeking "superior illusion for oneself" in this hobby. �@��̒P�Ɠ��������Đ����镔���̉�����X�̎��̓����̕����d�v�ł��������ɔz����^���������Ȃ��l�������B���݃I�[�f�B�I�Đ��@��͕��ϓI�Ȑ��\�̕��ł悢�Ǝv���Ă��܂��i�J�[�g���b�W���ېj�ŏ\���ň��オ��j�B���̌o���ł͌Â����R�[�h�����`��j�ōĐ�����Ƃ��A�������ō���ƒ��̃o�����X������A�ς��������邱�Ƃ���������܂����B�ŋ߂͊ېj�����g��Ȃ��Ȃ�܂������A���̘V���̂����������ē����̉��������قNjC�ɂȂ�Ȃ��Ȃ�A���R�[�h�̍Đ�������芊�炩�ɕ�������悤�ɂȂ�܂����B���������ȋ@����������葪�肵����I�[�f�B�I�{��ǂ�g�o�ɂ��낢�돑���U�炵�Ď��̍��o��Njy���Ă��܂������A���낻�낢�������ɂ��܂�(���S�R���ɉ��y���y���߂�K���������閈���ł��j�B�ŋ߂͋@���ς��邱�Ƃɂ�鉹�̕ω������@���ς��Ȃ��Ƃ������̍Đ��̈�ۂ��ς�邱�Ƃ������Ɗ������܂��̂Ŏ��̓��R�[�h�̍Đ���Live Performance���Ǝv���Ă��܂��B�Đ�����������������Έ����Ɗ�������ꍇ������A�����͔@�����ȂƊ��҂ƕs���������ĕ����܂��B���X�̑̒�����ɂ����̂��傫���Ɗ����܂��B

�t���E�h�l�X�Ȑ��Ƃ̓��E�h�l�X���������㉺���]�������̂ŁA�l�Ԃ̒��o���x�����i���g�������j��\���܂��B�������x�����Ⴂ�ƍ���[�̂������݂��傫���Ȃ�܂��B���������]���Č��ɂ����ł����A���ꂼ��1kHz����Ƃ��ďォ��20/40/60/80/100��B�ŃC���[�W�Ƃ��Ă݂Ă��������i�������͕��וς����ׂ������ʓ|�j�B�ߔN�̃��E�h�l�X�����iISO 226-2003)�ł͒�����̐���オ��i���߁j�͂Ȃ�1kHz������Ɍ������Ċ��x�������葱���Ă��܂��B

���ɒ��o��̐}�����y�͈̔�(�L�����͈́j�ɒ��ڂ��Ă��������B���ڂɌ���ƃC�`���E�̗t����̂悤�Ɍ����܂��ˁB�㕔�͊ۂ݂�тѐ�̗v�Ɍ������ĐK�ڂ݂ɂȂ��Ă��܂��B10kHz�ȏオ���y(�]���̃N���V�b�N���y�j�Ɋ܂܂�Ă��鉹�����x���͖�20dB�`60dB�ł��B���}�ł͉��y�̃s�[�N����100dB�Ŏ��g���͈͂�35Hz-13000Hz�ɋ��߂��Ă��܂��B�����[���͍̂��惍�X������x���ł̒ቹ�̋����ł��B�l�Ԃ̒��o���x�����̓t���b�g�ł͂Ȃ��̂ŏ�}�̂悤�ɒቹ���X�̂ق��������ł��B�Đ�������������x�グ��ƃK�����ƃo�����X���ς��͎̂��100Hz�O��̒ቹ�̒������ɂ����̂Ȃ�ł��ˁB

�R�{���̖{�ŏЉ��Ă����N���V�b�N���y�̃X�y�N�g�����̃s�[�N�����o��ɂ����鉹�y�̃s�[�N�ƈ�v���Ă��܂��B

Olson�̖{9.16 FREQUENCY AND VOLUME RANGE OF SPEECH AND MUSIC���x����������1934�N���\�������o��̐}���Љ��Ă���A���l�̌X���i���撆�S����60dB-65dB���x�Ő��́}20dB,

���y�́}35dB�O��j�����Ɏ����Ă��܂��B�⒮��̎��g�����������iJIS C 5512-1981�����j�����͉���60dB

�ɂ�������o�͉������x�����K�����g�����X�|���X�ƒ�`���Ă��܂��B

�u���悪�}��20Hz-20kHz�v�Ƃ����͓̂���������ł̍ő�͈́i������j�Ŏ��ۂɕ������Ă�����g���͈͂́i�V�N�̍��惍�X��r�����Ă��j�������Ȃ苷���B�]���đO�q�́u�Đ����g���͈͂̋���v�������Ă����y���u���ʂɕ������Ă���v�Ɗ�����킯�ł��B50dB-70dB�ʼn��y�̒��S���g��������Ɩ}��600Hz-800Hz�ł��F���ꂪ��Ȑ_�b�̎햾�������H�@���X�ɂ��Č������̐���(����ځj�ɒ��ڂ��Ă��̔w�i�����߂��Ă���B����ǂ������A�����ǂ��������A�����ɓs���̗ǂ��Ƃ��낵���C�ɗ��߂��A�s���̈����Ƃ���͖�������X��������܂��B�}�����߂̕��Ɏ������̂ɂ��̈Ӌ`�ɋC�Â��Ȃ����������g�ւ̎��B�ł��i8�N���o���Ă��܂��܂����j�B

�����Ёu�}�����y���T�vdtv-Atlas zur Musik(1989)19�łɎ��̂悤�ȉ��������܂����i�ꕔ�|���ҏW�j�F�u�]�ւ̓`�B�F30000�̐_�o���ۂ��d�C�p���X�i�e�@�ۂ��Ƃ�900�w���c�܂ł̏����������d�ʁ��j�ɂ����1500�̉�������325�̋������x���A�܂��340000���̒l����ꖌ��̏ꏊ���璮�_�o���ւĔ]�ɓ`�B����B���̂����A�S�p���X���g���̑��a�����E�h�l�X���`������̂ł���B�v�@1500*325=487500�ł��B�������̓d�ʂ̌������������34���Ƃ��Ă���炵���B

����̏�[�͊��ɉ��y�̗̈�𗣂�Ɋo�ɑ����܂��B�}�����y���T�ł͎��̂悤�ɉ�����Ă��܂��F�u�L�Q���E�F75�t�H���ŒZ���s�����A90�t�H���Ōp���I�s�����A�Ɋo��l��130�|140�t�H���A���E�h�l�X�̊��o�̌ŗL�ړx�̓\�[���isone)�ŁA1�\�[��=40dB�ɂ�����ʏ퉹�̃��E�h�l�X�A�Q�\�[��=����2�{�̋����A�ȂǂƂȂ�B���E�h�l�X���o�͎��Ԃɂ����E����A���̋��������S�ɒ����Ƃ�܂ł�0.2�b�C�������Ȃ��Ȃ�܂ł�0.14�b������B2����Ƀ��E�h�l�X��10dB������i�����j�A���̌�͂قڈ��ł���B�Ƃ��ɂ̓R���`�튯���ł̏����ɂ���āA�܂��O�����p���ł̋@�B�I�ȐU���̉e���ɂ���āA1�̒���ߒ������̒���ߒ����������邱�Ƃ�����i�}�X�L���O�j�v �@�}�����y���T�̒��o��̐}�i18�Łj�͍Œ�l��0dB�Ƃ��č�}��10dB�Y���Ă���̂Łu�Ɋo��l��130�|140�t�H���v�Ƃ��Ă��܂����{���i19�Łj�̋L�q�u1kHz���������Ȃ��Ȃ����Ƃ���0�t�H���ƒ�`����B���̂Ƃ��ۖ��̉�����20��Pa�i��0dB)�v���ꗂ�����B�����v�ł̓}�C�i�X�l�͕s�s�����������ׂ炵���B20��Pa��Olson�̖{�iCGS�P�ʌn�j�ł́h0.0002 dynes per square centimeter of a free progressive sound wave of 1,000 cycles per second�h��Harvey Fletcher�̌��L�ځi1938�N�č������w��j 0dB=0.000204 dyne per square centimeter�����p���Ă��܂��B

�Ƃ���Ł�����Ȓ��o�������ϓI�Ȓ��o�����Ăǂ��Ȃ�ł��傤�H�l�I���@�≹���i�P�ꏃ���Ȃ̂��������Ȃ̂��j�͂ǂ��Ȃ��Ă��邩��̓I�Ȑ����ɖR�����BISO 226 Acoustics -- Normal equal-loudness-level contours��2023�N���݉��肳��Ă���A�����ł�pure tones/binaural/listeners are otologically normal persons in the age range from 18 years to 25 years inclusive���Ƃ���Ă��܂��Botology��oto-�͉��ł͂Ȃ��u���v���Ӗ�����M���V���ꂩ��B����Ȓ��o�N������ł��B�����҂̎��ӂ̑�w���⌤������팱�҂ɂ����̂��B�P�W�Έȉ��͎��ȐӔC���Ȃ��̂ŒɊo�̈�͎����܂���ˁB���ۍŋ߂̌����ł͍����x������ȗ�����X��������܂��B�Q�T�Έȏォ��̐g�̗͐����Ƃ��ē��R�B

ISO 532�̓��E�h�l�X�v�Z�@�AISO 226�̓��E�h�l�X���������K�肵�Ă��܂��BISO 226����F�p����Robinson-Dadson(1956)�ɏ�������ISO 226(1987)�������̌����҂�400Hz���ӂ̃E�l���͕s���R�Ǝw�E�������Ƃ��_�@�ɓ��{�̌����҂��哱��1983�N�ȍ~�̃f�[�^����ɂ���ISO 226(2003)��ISO 226(2023)�B2023�N���e��2003�N�Ƒ傫�ȈႢ�͂Ȃ��悤�ŁA�W��normative���Q�linformative�ɕς���ȂNjߔN�̃R���v���C�A���X�ɏ������\���ɂȂ��Ă���悤�ł��B�S�l��E�S�N��̕��ςł͂Ȃ��̂ł����炠���܂ł��Q�l�f�[�^�ł��B

���Ƃ����F

�@���̊�Ȗ@���͋�Ɍ������܂������ɋ����͂���܂���ł����B40���̖@���ɂ���2010�N�����{�̈���u���O�ŌÂ��^���t�H�[�}�b�g�Ɋ֘A�Â���Olson�̖{�ւ̈Î�������܂����B

�A2014�N�W�������ꂳ�璸�����{Wilson&Webb�����uModern

Gramophones and Electrical

Reproducers�v�i1929�j�ɋ@�B�^���Ə����d�C�^���̔�r�}�����Ă��̖@�����e����̃��R�[�h�̃t�H�[�}�b�g�ƈ�v����m�M�܂����B������2015�NMusical

Balance�̃y�[�W�����n�߂܂����B

�B2023�N�̈�����M���āA�t���E�h�l�X�Ȑ��ƒ��o��̐}���Č������u���o��ɂ����鉹�y�̒��S���i����50dB-70dB�ɂ����鉹�y�̒��S���g��600Hz-800Hz�j�����̓`���I�@���̒a���̔w�i�ƂȂ������Ɓv���M���m�邱�Ƃ��ł��܂����B������O�̌��_�ɂȂ�܂������A���̉ߒ��ł��낢��w���Ă��������܂����B������O�i��b�����j�����ςȂ��ɑf���ɗ�������̂���ԓ���Ɗ����܂����B

Occasionally I heard some rules about 400000 cycles^2 etc as suitable reproduction range

for speakers to get good musical balance, but

I was not interested in such myth.

The xxx cycles^2 is the product of

lowest reproducible frequency L and highest reproducible frequency H. The center

frequency = SQRT(LxH) according to equation: Lk=center frequency=H/k.

SQRT(400000) is around 632Hz, SQRT(500000) around 707Hz and SQRT(640000)

800Hz and so on. I think 400000 cycles^2 is determined thoughtlessly by 20Hz and

20kHz as conventional hearing limits.

In 2014 THE GRAMOPHONE HANDBOOK (1957) by Percy Wilson was presented to me by Jean HIRAGA and

on page 52 I found the

old source of this mystery as 640000 cycles^2.

I relate this rule with the history of analog records (cylinder/mechanical reproduction of SP/electrical reproduction of SP/monaural LP/stereo LP).

| Bass | Treble | TOTAL | Assumption (History of Frequency-Range Extension from 800Hz) | |

| 32 | �� | 20000 | 640000 | Modern Stereophonic LP�FUsually Lowest Bass is cut off |

| 40 | x | 16000 | 640000 | Modern Stereophonic LP�FAlternative of above, near to actual conditions |

| 50 | �� | 12800 | 640000 | Standard Play (coarse groove) & Monaural (fine groove) LP around 1950 |

| 100 | �� | 6400 | 640000 | Electrical recording & reproduction of SP since the end of 1920s |

| 200 | �� | 3200 | 640000 | Acoustic/Mechanical recording & reproduction of SP |

| 400 | �� | 1600 | 640000 | Edison Cylinder?�FOne octave from 800Hz? |

Conclusion of my detective work on this matter:

Hearing field represents a summary of loudness curves as hearing characteristic.

Range of audible frequencies in music is narrowed for usual and lower sound levels.

And this is the reason why we can enjoy old recordings in every format.

The center frequency

in hearing field between 50dB-70dB levels for usual music is located between 600Hz and 800Hz,

from which some myths such as 640000 cycles^2 etc arised.

In

the course of research (8 years journey) I studied some backgrounds of hearing music:

1. Frequency-Range Preference.

2. Difference of Sound Levels

between Live Music and Reproduced Music.

We esp. the

menfolk are accustomed to play our records

too loudly at home.

3. Preferred Relative Sound Levels among Genres of Music,

Occupations and Male/Female.

4. Old Age Hearing: Roll-off/Loss of Higher Frequencies.

5.

Usual Sound Levels (average 60dB) and Hearing Field.

6. Essence of Music (?)

In my personal view:

1) I prefer central frequency 800 Hz (640000

cycles^2) to others because it well explains the development of analog record

history. This is not the matter of numbers as Percy Wilson said "There is no

virtue in that particular figure: it just happens that way."

2) Seesaw-type tone control circuit once

popular in tube era had central or axial frequency around 800 Hz, changing

musical

balance efficiently for old recordings and old reproducers.

3) In modern

recording and reproducing equipment, we have no need to worry about musical balance so that we do not touch tone control. However there remain personal

taste and respective room acoustics.