第一二詞章 天岩屋 前半

《出典》『紀』本文、『記』、『紀』第三の一書

[天岩屋神話の重要性]

神話の原点

この詞章「天岩屋神話」は、少なくとも高天原神話の中では最古の神話である。弥生時代にはすでに成立していた。この神話を軸に高天原神話全編の構想は立てられ、その掉尾を飾るのはこの神話だということが最初から決まっていた。また、各氏族の系譜を除けば、最終型として固定したのも最古である。これ以外の神話は新知見によって幾度も手を加えられたり、組み替えられたりしてきたが、この神話だけは古型に近い形のままに、ほとんど改変されることなく受け継がれてきた。その上、「倭の神話」が生きていた時代には、この神話は全神話群の中で最も重要な神話の一つだった。これに匹敵するだけの重要性を持っていたのは「天孫降臨神話」だけである。

さらに言えば、天岩屋神話の最終型でさえ成立は弥生時代にまで遡れる。最終型だけをみても、この神話は数世紀にわたって連綿と語り継がれてきた。ましてや、その原型が成立した時期は、さらに百年単位で遡って考える必要がある。また、この神話は「倭の神話」中の最古の神話である。この神話こそ「倭の神話」の原点に位置している。

天武・持統朝もこの神話の重要性は十分わかった。各氏族の祖神も多くここに登場する。天孫降臨神話にも直結する。だからこそ、この神話は是が非でも解釈しなければならなかった。その上、内容を恣意的に改変することは許されなかった。そんなことをしたら、逆に彼ら自身の正統性を自ら損なう結果になるのは目に見えていた。この神話を伝承のままに「正しく」解釈し、古来そう信じられていたのだと主張したとき、その解釈は万人を説得するだけの力を持てる。彼らの正統性は磐石の礎を築ける。勝手に捏造した話など、誰も信じてはくれない。だから、この神話に手を加えることはできなかった。何としても原典のままで解釈しなければならなかった。そして、彼らなりに解釈した結果として、この神話と天孫降臨神話の内容に合わせて大嘗祭と鎮魂祭を創設した。

また、本書の高天原神話=天体神話説の成否もこの神話が決定的に握っている。この神話の意味を天体神話として説明できない限り、これまでの解釈がいくら現実と一致していようと、その正当性を証明したことにはならない。そればかりか、記紀神話全編の「神話性」すらこの神話にかかっている。記紀神話が「倭の神話」だと主張するなら、この神話こそ「神話」として解釈しなければならない。もし解釈できなければ、それだけで記紀神話=神話説はもろくも瓦解する。

「天岩屋神話」とは、そういう神話だと思われる。

歴史との接点

それにしても、この神話の内容は特異である。他の高天原神話と比べると、それは一層際立って見える。これまでその影さえ見せなかった高皇産霊系列の神々が突然ここで一挙に登場してくる。高天原にいつ生まれたのか、誕生の経緯はまったくわからない。その神々はこの後また姿を消したかと思うと、そのまま天孫降臨神話に再び登場する。また、この神話にはこれまでにあれほど高天原に誕生した伊奘諾・伊奘冉系列の神々は、天照以外は誰も登場しない-ただし、『紀』第三の一書に伊奘諾の子(天明玉)が出てくるが、彼も誕生の経緯はわからない-。この詞章の前まで一方の主役だった素戔嗚はどこにいるのかわからないほど脇へ回り、高皇産霊系列の神々が前面に出る。その上、これまでに高天原に誕生した神々は人間とは異質な感じがあるが、この神話に登場する神々は生々しいほどに人間的である。

このように、天岩屋神話とは何と異様な神話であろうか。この異様さのゆえになおさら、ここには記紀神話全編を解明する鍵がある。いや、おそらくそれだけにとどまらない。

天岩屋神話は古代史の謎のかなりの部分を解明する可能性も秘めているように思われる。本書では、この詞章の解説に限らず、「古代史の常識」に反することも多く出てくる。何より、記紀神話が「倭の神話」だと主張すること自体がすでに「古代史の常識」に大きく反している。それ以外にも、「神話」の側から「歴史」を眺めると、古代史の骨格に関わる部分も含めて、これまで考えられていた色とは違った色に見えるものは多い。

また、「はじめに」に記した「記紀神話に対する考え方」、つまり「倭の神話」がどのような過程を経て記紀神話として筆録されるに至ったかというその根拠も、基本的にはこの神話の解釈から導き出されている。

いわば、天岩屋神話は「歴史との接点」でもある。

そのため、ここでは本来の詞章解説以外に、「歴史」にもかなりの紙数を費やしている。「倭の神話」が六世紀まで生きていた根拠として総説で挙げた五点をここで集中的に論じることになり、神話解釈を主な内容としている他の詞章解説とは異色のものになっている。ただし、歴史の問題は本書の主題ではない。あまりにも底が深いし、話がとめどなく広がってしまうので、本書では「倭の神話」から見た「歴史」として述べるだけで、それ以上の深入りは避けている。

だから、以下の「歴史」部分の考察には、『隋書倭国伝』を除けば、多面的な検証を加えているわけではない。かなり大胆な推定も行っているが、その推定が仮に間違えていたとしても、記紀神話の神話性を損なうものではないということは承知しておいてほしい。神話の神話性と歴史の事実性とは分けて考えるべき問題である。

また、疑問を積み残したままのもの、問題点を指摘しただけのものもあることを、あらかじめ断っておきたい。

[詞章の解釈]

従来説の問題点

内容の検討に入ろう。当時の儀式との関連も併せて考察する。

通説は鎮魂祭と新嘗祭(大嘗祭)の様子が細部の描写に投影されており、その意義としては日の光が最も衰える冬至の神話的表現だとしている。他に、日食説もある。

冬至説は天武・持統朝の解釈と同じであり、この神話が大嘗祭や鎮魂祭の様子と重なるのは当然である。「倭の神話」が生きていた時代から大嘗祭・鎮魂祭が行われていたことを証明しなければ、それを根拠にすることはできないだろう。一方、日食説については、既述のように倭人たちは日食の原因を知っていたと考えられるので、それならばこの神話に月読が登場しなければならない。

冬至説、日食説に共通する難点もある。それは、どちらの説もこの神話だけを単独で解釈しており、前詞章までの素戔嗚の行動との関連を考慮していないことである。また、体系の中でこの神話はどういう位置付けがなされているかを叙述の流れに即して捉えてもいない。最低でも、素戔嗚の神格をどう考えるのか、彼の高天原での狼藉は何を表しているのか、その結果として天照が天岩屋に隠れることをどう解するのか、そして天照が姿を現した後素戔嗚が高天原から追放されることをどう意義付けるのか、これらも併せて解釈してすべてを矛盾なく説明しない限り、説得力は出てこないだろう。

天岩屋神話を解釈するためだけなら、素戔嗚の神格を特定する必要はないと思われる。現に本書はまだ決めかねている段階で解釈を行った。しかし、この神話を高天原神話の中で、素戔嗚神話の中で、さらには「倭の神話」全体の中で正しく意義付けようとするなら、素戔嗚の神格の特定は必須である。

その上、冬至説や日食説にはもっと根本的なところで難点がある。それは、どちらの説もこの神話から受ける印象とは合わないことである。この神話の季節と時刻の印象は、むしろ「夏の夜明け」である。長鳴鳥(鶏)を鳴かし、天照が天岩屋から姿を現すと国中が明るくなったという叙述からは「夜明け」を想像させる。また、その植物の描写や天鈿女の姿態などから思い描く季節は「夏」である。冬枯れた寒い夜や日食の暗黒だと解するのは、この神話の印象と重ならない。

本書は以下のように解釈する。ただし、すでに体系の中での位置付けや素戔嗚の行動との関連は前詞章までの解説であらかた述べているので、ここでは主としてこの神話を単独で捉えた場合の意義を説明する。

儀式との関係

まず、儀式との関係について。

『隋書倭国伝』に次のような記事が載っている。

開皇二十年(隋の高祖文帝の年号、西暦六〇〇年、推古天皇八年)、倭王あり、姓は阿毎、字は多利思比孤、阿輩■弥と号す。使を遣はして闕(長安)に詣る。上(高祖文帝)、所司をしてその風俗を訪はしむ。使者言ふ、「倭王は天を以て兄となし、日を以て弟となす。天未だ明けざる時、出でて政を聴き跏趺して坐し、日出づれば便ち理務を停め、云ふ我が弟に委ねんと」と。高祖いはく、「これ大いに義理なし」と。ここにおいて訓へてこれを改めしむ。王の妻は■弥と号す。後宮に女六、七百人あり。太子を名づけて利歌弥多弗利となす。城郭なし。

古来研究者を悩ませ続けている、難解をもって鳴る文章である。推古天皇は女帝なのに、この文章の倭王はどう考えても男帝である。どういうことなのか。また、使者の言った謎の言葉は何を意味しているのか。まだ納得のいく説明がつけられていない。

本書は、この記事のすべての意味を明らかにするものではない。ここで問題になるのは、倭の使者が言った次の言葉である。この言葉の意味はすべて明らかにする。

倭王は天を以て兄となし、日を以て弟となす。天未だ明けざる時、出でて政を聴き跏趺して坐し、日出づれば便ち理務を停め、云ふ我が弟に委ねんと。

この「倭王」とは何者なのかという問題は後述するとして、まず文中の「政」について考えてみよう。

この「政」が「天未だ明けざる時」、つまり未明に行われ、「日出づれば便ち理務を停め」とあるように、日の出とともに終了していたことは文脈上明白である。未明の暗闇の中で「政治」が行われていたとは考えられないので、この「政」とは何らかの儀式(祭事)だと解するべきだろう。

夜明け前にある祭事が行われ、夜明けとともにその祭事は終了する。

そうすると、この儀式は天岩屋神話の「夏の夜明け」と重なることになる。つまり、『隋書倭国伝』の「夜明け前の祭事」こそが、天岩屋神話に基づく地上の儀式である。この祭事を毎日行っていたのか、特定の日にだけ行っていたのかはともかく、天岩屋神話の「夏の夜明け」の日には間違いなく行っていただろう。夏の夜明け前にこの祭事を行い、それによって夜が劇的に明けて、万歳、だったのではないだろうか。

天岩屋神話は「夜明け前の祭事」の起源神話として構想され、また、天岩屋神話があるためにこの祭事は神話の通りに執り行われるという、神話と儀式の不可分の関係をうかがわせる。

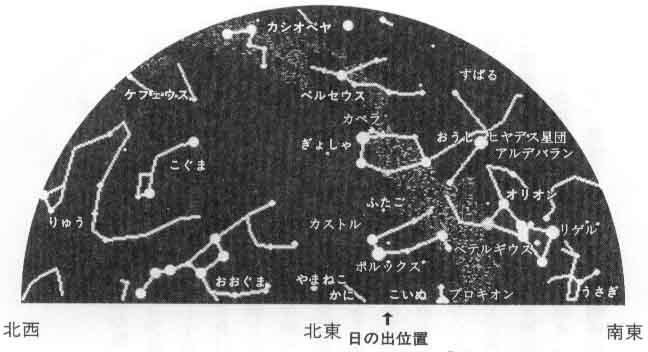

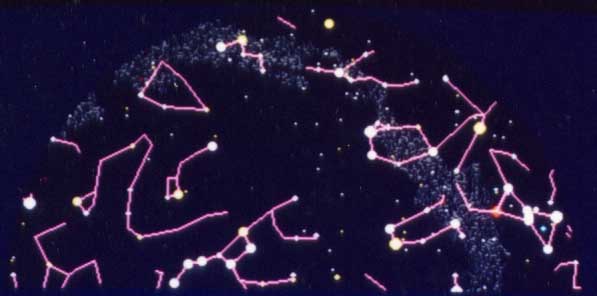

「天岩屋神話の星座」

ところで、『隋書倭国伝』を読む限りでは、「夜明け前の祭事」が一年に一回、「夏の夜明け」の日にだけ行われていたとは到底読めない。真冬の寒い日や雨の日にも行っていたかは別にして、晴れの日には原則として行っていたと思われる。では、「夏の夜明け」の日以外はどうだったのかの説明もしなければならないが、それも後述するとして、まず天岩屋神話がなぜ「夏の夜明け」の日の神話として構想されたのかを考えよう。

と、ここまでは私の思考の順を追って記してきたが、その解答は星の並び方にあった。

夏の日の未明に、「天岩屋神話の星座」が天に広がるからである。

|

|

その濫觴はいったいいつにまで遡れるのだろうか。これも後で考察するが、西暦六〇〇年よりかなり遡れることは間違いない。そんな古代のそのまた古代に、誰かが、夏の未明の空を眺めていてつぶやいた。

「空の星たちがみんな、日の出を祈って祭を行っている」。

そのときから、人々は天の神々と一緒に「夜明け前の祭事」を行うようになった。西暦六〇〇年までの幾世紀もの間、この儀式は途切れることなく続いてきたのである。

夏の夜明け前に、六世紀の倭人たちも未明の北東の空に広がるこの星座を眺め、神々の活躍したはるか太古に思いを馳せて、星座の神々が演じるのと同じように日の出を祈る儀式を行っていたのだろう。これも神々と同じように、楽しそうに踊りながら、高らかに笑いながら。そんな情景を彷彿とさせる星座である。

ここに掲載した「天岩屋神話の星座」は恣意的に星を線でつないだものではない。受槽に乗って踊る天鈿女は北斗七星を含むおおぐま座、天児屋はカシオペヤ座、太玉はふたご座、そこに真榊を補うとおうし座が入って、上枝に御統の玉のすばる(プレヤデス星団)、中枝にヒヤデス星団が並んで八咫鏡としてアルデバラン(α星)、下枝の青・白の和幣まである。長鳴鳥はうさぎ座、玉祖はペルセウス座、石凝姥はオリオン座‥‥というように、ほとんど西洋の星座のままである。線の結び方に東西でそれほどの違いはなかったことになる。南方の星座を示していないのは、『記』の天堅石・天金山の鉄・真男鹿、『紀』第一の一書、第二の一書の日矛・天羽鞴・山雷者・野槌者などがここにくるのだろうが、この神話では重要な役割を受け持っておらず、描写も簡単なため、どれとも判断できなかったからである。また、恣意的に決めて信頼性が損なわれるのを嫌ったからでもある。なお、思兼については第二五詞章「天孫降臨」の解説で述べる。

この「天岩屋神話の星座」は現在では八月初旬の四時半頃に見られる。地球の歳差運動のために一四〇〇年前には天の北極が現在より七度ほど北斗七星寄りにあったので、現在は受槽の部分がかなり地平線下に隠れることになる。また、「天岩屋神話の星座」以外にも、本書で示した星や星座は当時のものを掲げてあり、現在とは若干見え方が異なるので、それを了解して以後の解説を読んでもらいたい。

この星座の時季が夜明け前ならちょうど梅雨明けと重なっているために、素戔嗚神話を構想する際の絶好の示唆になった。そして、高天原での素戔嗚の行状が天岩屋神話と結び付き、最終型になったと考えられる。この神話の祭りの場面に素戔嗚が姿を見せないのはそのためだろう。かなり成立の時期が違うのではないだろうか。

その前には、日神誕生神話と直接結びついていた。もっと前には、単独で語られていた。そう、天岩屋神話にはその形跡がほの見える。日神が天岩屋で眠りに就いてなかなか起き出さない。なんとか起こしたいのだがどうしたらいいだろうか。そこで、鶏が鳴き、周りがざわついてくると自然に目が覚めるという人間の朝の覚醒を日神にも適用させ、同じようにやってみる。そういう原型がこの神話からうかがえる。非常に素朴な発想であり、第一〇詞章「二神の誓約」の洗練ぶりとはいたく対照的である。そればかりか、他のどの詞章にもここまでの素朴さは見られない。本書が最古の神話だと考える理由の一つである。また、最終型として固定したのも最古だと考える理由の一つでもある。

[『隋書倭国伝』の倭王]

倭王とは何者か

この詞章の本来の解説はもう終わってしまったが、まだまだ重要な問題はたくさんある。次の論点に移ろう。もう一度『隋書倭国伝』に戻る。

『隋書倭国伝』に記された倭王とは何者なのか、つまり「倭王は天を以て兄となし、日を以て弟となす」をどう解したらいいかを考えよう。

論者の中には、この文を「倭王は二人兄弟で、兄王は天であり、弟王は日である」と解する者もあるが、いったいどういう読み方をすればそういう解釈が成り立つのだろうか。私にはこの文は「倭王は天でも日でもなく、自らを天の弟・日の兄と見なしている。つまり、三人兄弟(もっと多いのかもしれないが)の次男だとしている」という意味にしか取れない。また、そう解したとき、『隋書倭国伝』の記事は天岩屋神話と完全な整合性を持つ。

天岩屋神話風に言えば、天=高皇産霊でも日=天照(当時倭では弟と妹を区別せず、どちらも「オト」と言っていたので、「日を以て弟となす」の「弟」は隋の官人の誤解だろう。)でもないのなら、当然、倭王は日神・天照が天岩屋から出てくることを願って天安河に集まった八十万の神々の中のいずれかである。では、倭王はこの神々の中の誰に擬せられるのか。『隋書倭国伝』では倭王の名を「アメタリシヒコ(?)」と記しているので、この神話に「天足彦」とでもいう名の神が登場すれば明白なのだが、残念ながらどこにも出てこない。そうすると、倭王の神あるいは倭王の祖神は天岩屋神話では「その他大勢」の中の一神でしかない。この神話では倭王の影はまことに薄いのである。

天武・持統朝がこの神話を解釈したとき、神話の中で各氏族の祖神は次々と登場して活躍するのに、一番肝心な倭王の祖神はまったく姿を現さずに「その他大勢」の中に埋没している、などとは誰も想像すらできなかったことだろう。彼らが倭王をこの神話の日神・天照に擬したのは無理からぬところである。

また、記紀神話が文字通りの「神話」であることを傍証するのが、この「政治」との縁の薄さである。天岩屋神話は倭王の存在を予定していない。つまり倭王の存在を前提にして創られてはいない。倭王が存在していようといまいと、この神話はそれとは無関係に自らを成立させる。そして、高天原神話の掉尾を飾る神話として、日神の出現を祈る星の神々の儀式を何の虚飾もなしに描き出し、「倭の神話」の体系の中核に自らを据えている。

本書がこの神話は最も早い時期に最終型に成ったと考える理由の一つが、この倭王の影の薄さにある。

それでは、倭王はいったい何者なのか、どこにいるのか。

この一見難解な『隋書倭国伝』の記事も、天岩屋神話の意味がわかってしまえば、もはやそれほどの難問ではないだろう。

われわれはすでに、この神話に登場する神々が星(星座)の神格化だということを知っている。また、各氏族の祖神とは星(星座)のことであり、各氏族はその星(星座)と同じように地上で「夜明け前の祭事」を行っていることも知っている。それならば、倭王も自らをある星(星座)に擬して地上の儀式に参加していることになる。

ここで、もう一度『隋書倭国伝』を読んでみよう。そこには「倭王は‥‥政を聴き跏趺して坐し」と記してある。つまり、「倭王はあぐらをかいて座って動かない」とある。

では、全天の星の中にあって、じっとして動かない星は何か。そんな星は一つしかない。もちろん北極星である。ならば、倭王が自らを北極星になぞらえていることは明らかである。

未明の地上にあって動かず、日の昇来を願う人々の祭事を聞いている者。そして日が東から昇ると祭事の終了を人々に告げる者。それが倭王=天足彦である。一方、未明の北天にあって動かず、日の出現を願う星々の祭事を聞いている星。そして日が東から現れると天を日に委ねて自らは静かに消えていく星。それが北極星=天足彦である。

つまり、倭王=天足彦=北極星である。『隋書倭国伝』の記事と読み比べてみよう。

天未だ明けざる時、出でて政を聴き跏趺して坐し、日出づれば便ち理務を停め、云う我が弟に委ねんと。

もはやここからは何の矛盾も何の疑問も生じてはこないだろう。

北極星、その倭名は「天足彦」、その中国名は「天皇大帝」である。『隋書倭国伝』は、図らずも「天皇」号成立の由来をも明らかにしてくれた。

「ちょっと待て」。そう言う読者がいるだろう。

「お前は第二詞章「国産み」の解説で淤能碁呂島が北極星だと言ったではないか。それがどうしてここで天足彦になるのか」。その疑問はもっともである。

しかし、私は第一詞章「創世の神々」の解説でこう書いた。<記紀神話では、いかなる場合であっても有形の物質そのものが「有形力の神」になっていることはない>。だから、記紀神話では有形の物質そのものとそれが神格化された神とは明確に区別して記している。淤能碁呂島とは北極星という有形の物質に付けられた名(おそらく比喩の一種)であり、天足彦とは北極星の神名である。第二部「国」の詞章にも同様の例があり、例えば「諏訪湖」と「諏訪湖の神」とはきっちり書き分けている。倭人自身が「もの」と「神」との違いを正確に理解し、その上で意識的に使い分けていたとしか考えられない。使い分けの仕方をもう少し詳しく言えば、そこに存在する「もの」自体を表すときは物質名を用い、一方、「もの」によって顕現されている「心」を神格として担い、その「心」を持って行動する神、擬人化された神を表すときは神名を用いている。混同している例はなく、『紀』で表現を簡略化したために、ときに神名を省略している程度である。

話を「天皇」に戻そう。

「天皇」号の由来については、これまで北極星を重視する道教との関連から説かれるのが通例だったが、わざわざ中国思想を持ち出すまでもなかった。それは倭国固有の伝統的な思想に基づくものである。遣隋使によって中国では北極星が「天皇」と呼ばれていることを知った推古朝が、倭王=天足彦の外交用の称号としてそのまま用いたまでである。

また、「天皇」号の成立時期についても、これまで推古期と天智・天武期(天武・持統期)とで学説上争いがあったが、ここに決着を見る。むしろ、天岩屋神話の意味がわからなくなり、倭王を日神・天照と同一視し出した天武・持統期では、北極星を意味する「天皇」と号するいわれがないことになるだろう。

『紀』推古天皇十六年(西暦六〇八年)九月条に、小野妹子が再度遣隋使として派遣された際の国書の内容が記されている。「東の天皇、敬みて西の皇帝に白す」という、国書の冒頭のこの有名な文言には何の偽りもない。

「天皇」の意義

ここで、重大な問題が出る。

「天皇」号が推古朝以後途切れることなく使われ続けていたとは限らない。その後一旦使われなくなり、天武・持統朝で『旧辞』『帝紀』を編纂する際に「天皇」号も発見して、改めて使い出したことは十分考えられる。もしそうだとしたら、天武・持統朝が「倭の神話」を誤解したように、「天皇」の意味も誤解した可能性がある。つまり、推古朝で『天皇記』を筆録した際の「天皇」の意味は、天武・持統朝以後現在まで続いている意味とはまったく別の意味だった可能性がある。いや、むしろ「神代」から「人代」へのつながりを考えるなら、その可能性はきわめて大きいと言った方がいいかもしれない。

本書の記紀神話解釈が正しいとしたら、『記』『紀』自体の信頼性も一気に高まることになる。記紀神話と同様に、『記』『紀』「人代」の巻も天武・持統朝以後の恣意的な改変はほとんどないと考える方が筋が通る。そうすると、神と人との交流が記されている初期の天皇-具体的に言えば、『記』にその事績が載っている第二三代顕宗天皇まで-については、推古朝で筆録された『天皇記』『国記』の内容とそれほど大きな違いもなく『記』『紀』「人代」の巻に転載されていることになる。この『天皇記』『国記』に記された「天皇」とは、おそらく倭王=天足彦=北極星である。それならば、『記』『紀』「人代」の巻には神話的要素も相当入り込んでいると考えた方が誤解しないで済むのではないだろうか。史実以外のものがかなりあることは現代人から見れば明白だが、歴史的に解釈できそうな部分にも神話的要素は多分に含まれているようである。

例えば、『記』に第一六代仁徳天皇が淡道島(原文の表記)に坐して遥かに望んで詠んだという歌が載っている。

おしてるや 難波の崎よ 出で立ちて 我が国見れば

淡島 おのごろ島 あぢまさの 島も見ゆ さけつ島見ゆ

(<押し照るような>難波の崎から 出で立って 私の国を見ると

淡島 淤能碁呂島 檳榔の島も見える さけつ島も見える)

* < >内は枕詞とされているもの。「さけつ島」の意味は不明(「裂けた島」か)。

これなどはなかなか興味深い歌である。歌の中に淤能碁呂島が入っているので、仁徳天皇が星を眺めて詠んだことは明らかだが、それを「我が国」と言っているのはなぜなのか。歴史的に解釈することは不可能だろう。また逆に、天武・持統朝以後この歌を歴史的に解釈したために、淤能碁呂島は瀬戸内海の小島だという「常識」が出来上がり、「島探し」に熱中することになってしまった。それにしても、瀬戸内海に「あじまさの島(びろうの島)」がないことくらいは気付いてもいいはずなのだが。

この仁徳天皇の「我が国」という表現と『隋書倭国伝』の倭の使者の言葉とは、同じ発想に基づくもののように思える。北極星=天足彦とはいわば天皇霊であり、『隋書倭国伝』の記事も推古天皇についてではなく、この天皇霊について倭の使者が語ったことを書き記したのではないだろうか。彼らの心の中では、高天原世界と地上世界とは一体化されていたのだろう。また、そう解することで、推古天皇が女帝なのに倭王が男帝であることをともに正しいものとして、その理由を矛盾なく説明できそうである。

北極星=天足彦=天皇霊の意義はまだ不明確だが、その問題をこれ以上論じることは本書の範囲を大幅に逸脱してしまうので、深入りはしない。ただし、「神代」と「人代」との関係は本書の内容とも関わりがあるので、第二七詞章「木花開耶姫」の解説で考察している。

しかし、仮に北極星=天足彦=天皇霊の意義を明らかにできたとしても、『天皇記』『国記』に記されていた歴史伝説を当時の人々がどのように受け取っていたかを知るのは至難だと思われる。『紀』「人代」の巻に筆録者たちの「歴史」解釈が入り込んでいることは、例えば『魏志倭人伝』に載っている邪馬台国の卑弥呼を神功皇后に重ね合わせていることからもわかるように、まず間違いない。それならば、誤解による改変は「神代」の巻よりずっと多いだろうし、『天皇記』『国記』以外の史料が組み込まれていることも疑いない。『記』には改変の他に相当の「脚色」が施されていることも確実である。だから、『記』『紀』「人代」の巻から推古朝の『天皇記』『国記』相当部分を抽出し、これを復元することさえ非常に難しいだろう。その上、意味を知るためには、その「文法」も解明しなければならない。至難と言うより、むしろ不可能と言うべきかもしれない。

「天皇」号について付け加えるなら、推古朝で「天皇」を何と訓んでいたかはわからない。「あめたりしひこ」「すめらみこと」「みこと」「おおきみ」のいずれかだとは思うが、訓みがなかったとも考えられる。「てんのう」でないことだけは確実である。そして、推古朝と天武・持統朝とで訓みが違っていたら、まず間違いなくその意味も違っている。

『記』と『紀』の表記の違いからもわかるように、七世紀にはまだ訓表記が確立していなかったため、この時代を考える上では表記よりも呼称の方がはるかに重要である。だから、「天皇」号がいつ成立したかより、「すめらみこと」という呼称がいつ始まったかの方が問題としては大きいだろう。とにかく、現代流の漢字表記中心の発想で七世紀以前を考えると誤解のもとになる。七世紀以前はまさに「漢字は借り物」の時代である。

血統の問題

さて、ここで新たな問題がすでに二つ出ている。

一つ目は倭王の血統である。倭王の血統は降臨する天孫・火瓊瓊杵の血統と異なっている。火瓊瓊杵は天の孫であり、かつ、日の孫であって、天の弟・日の兄ではない。その上、『記』『紀』成立時には火瓊瓊杵の末裔である天皇は日神・天照と同一視されるまでになっている。これはどういうことなのか‥‥。

『記』『紀』成立時の問題は天武・持統朝の誤解に基づくものだとして説明は容易に付けられるが、倭王と火瓊瓊杵の血統の違いは非常に重要である。これこそが、「天孫降臨神話」をどう意義付けるかの鍵である。第二五詞章「天孫降臨」の解説で述べる。

二つ目は北極星の血統である。天=高皇産霊が兄で日=天照が妹だとはどういう意味だろうか。これは第三詞章「神産み」の解説でも考察したが、現状ではなんとも決めかねる。

もし人間のような親子関係を言っているとしたら、この三神の親として考えられる神はただ一神しかない。第一詞章「創世の神々」で最初に誕生する天御中主である。そうすると、星の神は皆天御中主の子孫になり、その意義は「倭の神話」全体の中でもはなはだ大きくなってしまう。しかし、なにぶん記紀神話では最初に神名だけでしか登場しない神なので、常に過大評価の危険はつきまとっている。その神格をどう捉えるかもまったく読み取れない。だから、記紀神話の細部まで解明されて他の可能性がすべて否定されない限り、天御中主の意義を軽々に定めてはならないだろう。

一方、三神ともあるきっかけで自然に「生まれた」と考えるなら、生まれた順序から言って何も問題はなくなる。天体の意義が曖昧になるので、天御中主を介在させるより解釈が浅くなってしまうが、とりあえずこう解した方が無難だろう。その場合でも、少なくとも高天原にいる伊奘諾・伊奘冉系列の星の神々はほとんどが天の弟・日の兄になる。

記紀神話と矛盾せずに『隋書倭国伝』の記事を解するとしたら、この二通りしかないと思うのだが、他に考えられるだろうか。

ただし、本書の解釈に従えば、星(星座)の神については高皇産霊・神皇産霊系列と伊奘諾・伊奘冉系列とは混同が見られる。二系列の神が地上にあるときには、その違いはかなりはっきり読み取れるが、高天原上では境界が曖昧にぼやけてしまう。

星は実体があるが、星座は実体がない。だから、星の神は伊奘諾・伊奘冉系列の具象神(有形力の神)であり、星座の神は高皇産霊・神皇産霊系列の抽象神(無形力の神)である。これが星の神と星座の神を二系列に分ける基本的な考え方だと思われる。そこまではいいのだが、その神格を明確に区別できない。星の神は常に特定の具象神にしかならないのか、抽象神はどうなのか、もよくわからない。星座の神と星の神とがどう関わるのかも判然としない。

天体の意義は倭人たちにとっては当然の前提なので、神話の中でその定義をする必要もなかったのだろう。だから、混同がある理由はおそらく記紀神話のせいではない。「倭の神話」でもそうなっていたと考えた方がいいだろう。本書が天体の意義を明確にできなかったために、混同があるように見えるだけだと思われる。今後の最重要課題の一つである。

神話と歴史との関係

ここで、注記しておきたい。本書が記紀神話と『隋書倭国伝』の照合を行ったのは、「倭の神話」が六世紀にはまだ生きていたことを証明するためであって、記紀神話の神話性を証明するためではない。

記紀神話の神話性は、これを現実と照合し、両者が一致するという事実を示していけば証明される。天岩屋神話で言うなら、それが夏の未明の星座と一致するという事実だけで、本来は十分である。それらの累積として、記紀神話全編の解釈結果が現実と一致すれば、もはやそれが「倭の神話」そのものであることを誰も疑うことはできないだろう。

本書が歴史にそれほど論及していないのは、本書の最大の目的が記紀神話の神話性の証明とその価値の提示にあるからであり、その目的からすれば、論じる必要がないからである。

だから、『隋書倭国伝』がたまたま書き記していた儀式、そういう「歴史の僥倖」に期待し、そこに記紀神話が「倭の神話」であることの証明を委ねる必要はない。その儀式が天岩屋神話の意味内容と一致するという事実は、むしろ『隋書倭国伝』が西暦六〇〇年の大和朝廷の「事実」を記していたことを証明するものである。だから、それは「夜明け前の祭事」が六世紀に行われていたことの証明になり、ひいては「倭の神話」がその時代には生きていたことの証明になる。

このように、神話と歴史とが一致したとき、「歴史」はその事実性が証明される。それならば、神話と歴史とが食い違うときには、その「歴史」こそ疑わなければならない。第一七詞章「根国行き」の解説で詳論しているように、神話の本質から言っても、神話は歴史に優越する。

〈〈 「第一二詞章 天岩屋 後半」へ

〈〈 「第一二詞章 天岩屋 後半」へ