補助解説

ここでは、主として星座をどう見立てているかを解説する。見立てのもとになった思想にはあまり触れていない。細部の解釈になるため、どれもまだ内容を確定できる段階には至っていないし、「倭の神話」の全体像をつかむ上でもさほど重要ではないだろう。問題になるのは、すばるについて論じている箇所(第二詞章)と、新嘗について考察している箇所(第一一詞章)だけだと思われる。

第二詞章 国産み

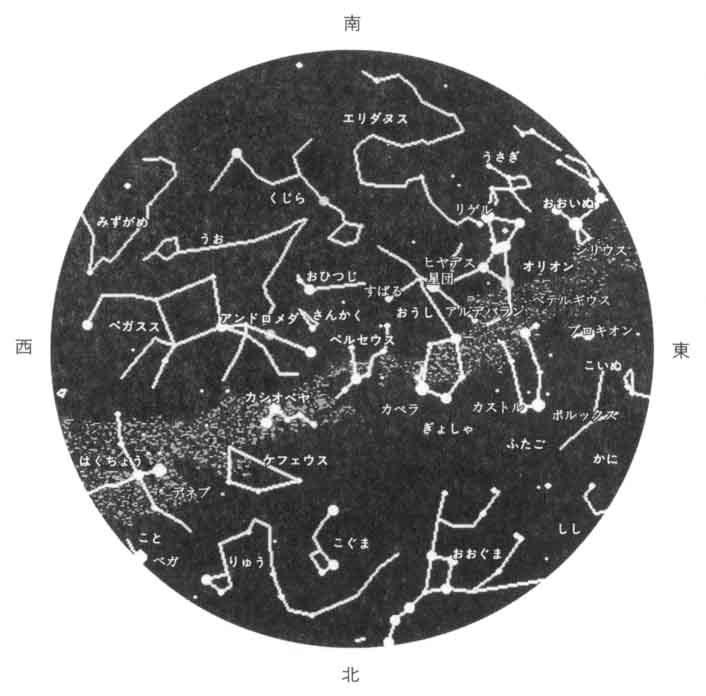

八月下旬の未明(四時半前)の星座である(日の出の直前なら、その十日ほど前の五時すぎ)。

|

次に、「国産み」を考えてみよう。「大八島」の七種の異伝の内容は次表の通り。

| 『紀』本文 | 本州、四国、九州、隠岐、佐渡、越洲、大洲、吉備子洲 |

| 第一の一書 | 本州、淡路島、四国、九州、隠岐、佐渡、越洲、吉備子洲 |

| 第六の一書 | 本州、四国、九州、隠岐、佐渡、越洲、大洲、子洲 |

| 第七の一書 | 淡路島、本州、四国、隠岐、佐渡、九州、壱岐、対馬 |

| 第八の一書 | 淡路島、本州、四国、九州、吉備子洲、隠岐、佐渡、越洲 |

| 第九の一書 | 本州、淡洲、四国、隠岐、佐渡、九州、吉備子洲、大洲 |

| 『記』 | 淡路島、四国、隠岐、九州、壱岐、対馬、佐渡、本州 |

(注:誕生の順序は原文のままだが、表記は現在の表記に直した。ただし、比定に疑問がある越洲、大洲、子洲、淡洲は原文のまま。吉備子洲は現在の児島半島)

本州はペガスス座とアンドロメダ座だと思われる。四国がペルセウス座、九州がぎょしゃ座になる。四国と九州を『記』ではさらに四つずつに細分しているので、この比定もしてみよう。(「 」内の漢字表記は原文のまま)

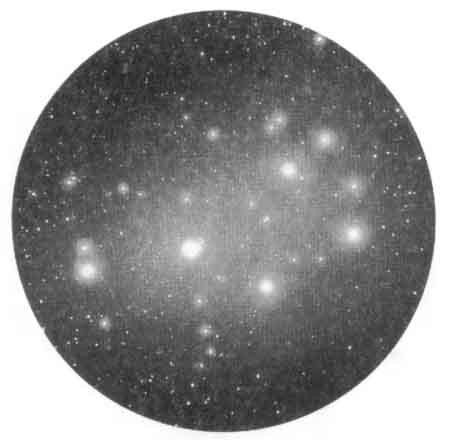

まず四国(ペルセウス座)から。「伊予国を愛比売」としているが、これはアルゲニブ(α星)。「讃岐国を飯依比古」とあるのはアルゴル(β星)。「土左国を建依別」はε星かζ星だろう。ここまではいいが、問題は粟国である。「粟国を大宜都比売」としている。もしこの大宜都比売が第一三詞章「大宜都姫」で素戔嗚が殺す大宜都姫と同じ神なら、これはすばる(プレヤデス星団)ではないだろうか。すばるは昔から世界各地で農耕と関係づけられていて、現在の日本でも蕎麦の播種などの目安として用いられている。

大宜都姫がすばるの見立てだとしたら、すばるがかつては一つの星だったが、素戔嗚が殺したために六星(あるいは八星)に砕けたことになる。つまり、第一三詞章は穀物起源神話であると同時に、すばる誕生神話でもある。

だが、そうすると困った問題が出る。第一二詞章「天岩屋」ですばるを御統の玉としていることと叙述の順序が逆転してしまう。むしろ、第一二詞章の異伝で上枝に鏡、中枝に曲玉を懸けているものがあるが(『紀』第三の一書)、その鏡が分裂前のすばる、曲玉がアルデバランを含むヒヤデス星団(古来畢星と呼ばれていて、八星である)と解する方が第一三詞章とはうまくつながる。一方、第八詞章「月読」で月読が殺す保食をすばるととる分には、第一二詞章との関係だけを考えるなら問題はない。というように、このへんの神話のつながりはまだよくわからない。

『紀』が第一三詞章の内容に触れていないこともあって、『記』の体系が本当に最終型なのかは考えてみる必要がありそうである。その上、『記』は第三詞章「神産み」でも「大宜都比売」を誕生させている。他にも、「和久産巣日」(『紀』の「稚産霊)」と同一神)、「豊宇気毘売」(「登由宇気」とも記す。以下「豊受」と表記する)という穀物神まで登場させている。異なった伝承をすべて取り込んだために整合性が崩れてしまったのではないだろうか。

「倭の神話」では、すばるの誕生は第二、第三詞章のいずれかで語られていると思われる。第一二詞章「天岩屋」の解説で触れた稚産霊がすばるなら、稚産霊の頭の上に蚕と桑、臍の中に五穀が生ったと記してあるので、誕生の段階ですでに七星になっているが、もし誕生の段階では一星だったとしているなら、その後の詞章で現状のように砕けたとする起源神話があることになる。そうだとおぼしき詞章が第八、第一一、第一三詞章とあるので、異伝の整理には役立つかもしれない。 |

すばるは恒星の中で最も重要な意義が与えられている星だと思われる。穀物神らしき神が記紀神話には大宜都姫(『記』)、保食(『紀』)、稚産霊(『紀』、『記』)、倉稲魂(『紀』)、豊受(『記』)と全部で五神登場するが、どれもすばると結びつくように思えてならない。保食と倉稲魂と豊受は同一神かとも思えるが、すべてすばるを見立てているのなら、異伝は大きく四、五種類に統合できるだろう。穀物神としてのすばるは第二、第三、第八、第一三、第二五詞章で登場することになる。ただし、ヒヤデス星団が穀物神とされている異伝もあるかもしれない。

また、御統の玉(八坂瓊曲玉)がすばるであることも確実であり、こちらは第一二、第二〇、第二五詞章で大きな役割を受け持っている。とりわけ、第二〇、第二五詞章では解釈の鍵になる。 その上、第一八詞章「国造り」に登場する少彦根には穀物神の像が重なっているようにも思えるので、もしそうだとしたら、その登場の場面はすばるを見立てていることになる。他に、第一一、第二四、第二五詞章での見立ても解釈上おろそかにできない。

そうすると、すばるが重要な意義を担って登場する詞章は、最大で見積もれば第二、第三、第八、第一一、第一二、第一三、第一八、第二〇、第二四、第二五詞章と、これだけある。「倭の神話」でも「星はすばる」(清少納言)なのである。

では、次に九州(ぎょしゃ座)の比定をしてみよう。「筑紫国を白日別」としているが、これはカペラ(α星)。太陽と同じ黄色い星なのが少々難点である。「豊国を豊日別」はハッサレー(ι星)かε星・ζ星・η星の三星だろう。「肥国を建日向日豊久士比泥別」とあるのはメンカリーナン(β星)とθ星の二星を指していると思われる。「熊曾国を建日別」はハッサレー(ι星)かおうし座のナート(β星)ではないか。

あるいはまったく逆で、「筑紫国」がおうし座のナートだとも考えられる。こちらは純白の美しい星である。すると、「豊国」はθ星、「肥国」はハッサレーとε星・ζ星・η星の三星とカペラになり、「熊曾国」はメンカリーナンになる。この方がいいのかもしれないが、九州はよくわからない。

この後で、『紀』本文では「億岐洲と佐度洲とを雙に生む」とあるが、これはふたご座のカストル(α星)とポルックス(β星)だろう。

『記』の誕生の順序はめちゃめちゃだが、『紀』はどの異伝も本州、四国、九州の順になっている。隠岐と佐渡も並んでいるので、『紀』では天球上を西から始めて、天頂を通り、東へと国土を産んでいったことになる。ここにも『記』の「脚色」がうかがえる。

最後になったが、蛭児ははくちょう座のデネブ(α星)だろう。デネブからサドル(γ星)、アルビレオ(β星)にかけて暗黒星雲が横たわっていて、ちょうど天の川を裂くように黒い穴が細長く口を開けている。その天の川の裂け目にデネブがある。そして、デネブから天の川が萎えた足のような格好で地平線に延びている。ここで、蛭児を乗せて川(天の川)を流れていく葦船(天鳥船)の正体も決まる。はくちょう座である。

この詞章は細部を論じるときりがないが、星座と照合すれば大体の見当はつけられるのではないだろうか。

第四詞章 軻遇突智

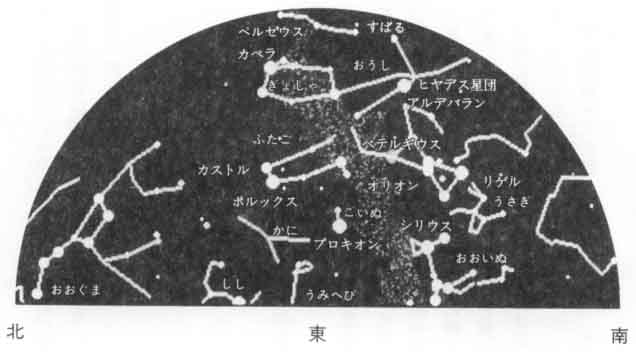

九月初旬の未明(四時半前)の東の星座である(日の出の直前なら、その十日ほど前の五時すぎ)。

|

また、伊奘諾が軻遇突智を何段に斬るかで三段(『紀』第六の一書・第七の一書)、五段(『紀』第八の一書)、八段(『記』)と異伝があるが、その斬り方も考えてみよう。

三段に斬る場合はおうし座、オリオン座、おおいぬ座と分かれることになり、最もすっきりした形をしている。

五段は首・大山祇、身中・中山祇、手・麓山祇、腰・正勝山祇、足・■山祇と斬っていて、誕生した神はすべて山祇(山の神)となっている。首がおうし座、身中がオリオン座、手がうさぎ座、腰がおおいぬ座の上半分、足がおおいぬ座の下半分だろう。

八段は『記』なので、ここにも「脚色」が加えられているかもしれないが、頭・胸・腹・陰・左手・右手・左足・右足と八つに分け、これもすべて山祇になっている。どう分けるかだけの問題だろう。

第五詞章 黄泉国訪問

この詞章の描写にも星座が見立てに使われているのは間違いないだろう。伊奘諾がどういう経路を辿って黄泉国から戻ってきたかを推定できれば、具体的にどの星座を見立てているのかがわかるのだが、これがなかなか難しい。

伊奘諾は南の地平線下にある黄泉国を訪問した後で地平線上に出てくるわけだが、逃亡の場面の描写からすると、彼は天球面をぐるりと回っているようである。東方の天の川を下って(上って?)黄泉国に行ったのだろうが、そこから帰ってくる道筋がよくわからない。

まず、地平線上に出てきた方角が西北西だという前提で考えてみよう。

単純に考えれば、西北西の地平線上に黄泉の平坂があるので、ヘルクレス座辺りになる。その場合、伊奘諾はつる座の付近で黄泉国から出てきて天の川が最も広がっているいて座の辺りで放尿し、大きな川を作ってからヘルクレス座の方へ向かう。

しかし、ヘルクレス座は冬の未明には天頂に来るので、天球面からするとこんな所に黄泉国との境界があるのはおかしいことになる。天球と黄泉国との境に黄泉の平坂があるとするなら、ケンタウルス座などが黄泉の門を塞ぐ道反大神になるのだろう。しいて候補を挙げるなら、りゅうこつ座のカノープス(α星)、みなみじゅうじ座のβ星、ケンタウルス座のα星、β星(現在は日本からは見えないが、当時は見える)などの一等星ではないだろうか。その場合には、黄泉国の周囲の天球上を逃げ回り、その後で黄泉門を塞いでからヘルクレス座方面に上ってきたと解することになる。

西北西に限定せずにもう少し範囲を広げるなら、黄泉国からケンタウルス座付近に出てきて天の川を遡り、さそり座、いて座と進み、わし座が地平線にかかっている西の地平線上に出てきたととることもできるだろう。また、おおぐま座を伊奘諾に見立てるなら、北北西から地平線上に出てきたことになる。

いずれにせよ、この詞章だけではどれも決め手がない。絞り込むには他の詞章とあわせて解釈する必要がありそうである。

ところで、詞篇は『紀』第六の一書だけを採用したが、第九の一書、第十の一書という異伝があり、第九の一書には八種の雷公が登場し、これが伊奘諾を追いかける。伊奘諾は桃の実を投げてこの雷公を追い払うのだが、この話が『記』にも載っている。第六の一書の内容も載っているので、『記』が第六の一書と第九の一書を接合しているのは明白である。こういう安易な接合をするから、神話の意味がわからなくなる。おそらく八人の黄泉の醜女と八種の雷公は同じ星々の見立てである。星座をどう見立てるかで話が変わっただけだと思われる。

黄泉の醜女はその描写からすると、いて座の星々ではないだろうか。銀河の中心がいて座の方向にあるため、この付近の天の川は幅が広く、賑やかになっている。伊奘諾が放尿すると大きな川になり、醜女たちがこの川を渡ろうとしている間に伊奘諾は逃げていったという描写と合っている。その場合、剣を後ろ手に振りながら逃げる伊奘諾はさそり座を見立てているのだろう。

第六詞章 三貴子誕生

七月下旬の未明(四時前)の東の星座である(日の出の直前なら、その二週間ほど前の四時半すぎ)。

|

ところで、この星座を眺めていて、「筑紫の日向の小戸の橘の檍原」について、まったく別の解釈がとれることに気付いた。

『紀』第十の一書では、これが「橘の小門」となっていて、この他に「粟門」と「速吸名門」が出てくる。

伊奘諾は黄泉国から戻った後、穢れをすすぎ除こうとして、まず「粟門」と「速吸名門」に行ってみた。しかし、この二つの門は潮がはなはだ速かった。そこで、引き返して「橘の小門」に行き、祓いすすいだ。

この「速吸名門」とは、『記』『紀』「人代」の巻の「神武東征」で神武天皇が「日向国」から出発して最初に通り過ぎる「門」である。「門」とは川の落ち口、つまり河口だろう。それならば、この三つの「門」はどれも天の川と海が接する所だと解しても、この詞章だけなら矛盾は出ない。もしそうなら、東方の天の川と水平線の接する所が「橘の小門」で、西方の天の川と水平線の接する所が「粟門」と「速吸名門」になる。天の川が最も賑やかなのはいて座、はくちょう座付近なので、叙述とも矛盾しない。

この詞章の解釈としては「橘の小門」を天球上と地上のどちらで解しても問題はないし、以後の詞章とも関係ない。神話体系としての整合性を考えても、どちらでも理由は付けられる。だから、「神武東征」の解釈次第なのだが、第二七詞章「木花開耶姫」の解説で述べているように、これを正しく解釈するのは至難だと思われる。

第一一詞章 素戔嗚の勝さび

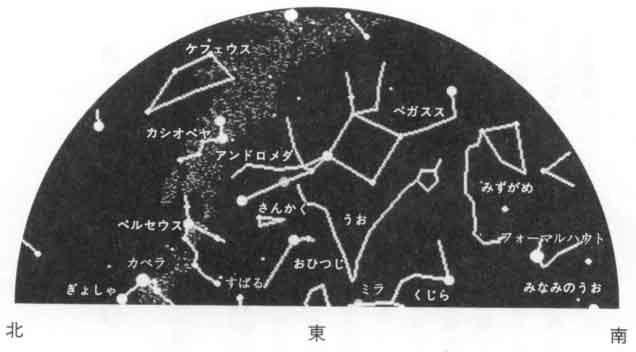

六月中旬の未明(三時半頃)の東の星座である(日の出の直前なら、その二週間ほど前の四時半頃)。

|

ところで、この星座の時季は当時なら旧暦四月なので、夏の初めである。第一一詞章の解説でも触れたが、これが「新嘗」と結びついて「秋」になっている理由がよくわからない。第二〇詞章「天稚彦」の時季もこれとまったく同じであり、『紀』本文ではそれが「新嘗」の最中になっている。この詞章の星座は別解があるかもしれないが、第二〇詞章はこの星座でまず間違いないと思われる。

また、『記』に載っている第一五代応神天皇の「豊明」の歌では「野蒜を摘みに行こう」と歌い、そこに「花橘」が咲いている。第二一代雄略天皇の「豊楽」の記事では欅に葉が生い茂っている。奈良時代以降、「豊明の節会」は新嘗祭の翌日に行われているが、この両者がその「豊明」と同じ時季であるはずがない。どう考えても、これらは夏の酒宴である。

『紀』用明天皇二年(西暦五八六年)四月条に「新嘗」を行ったと記していることと考えあわせても、どこかで何らかの誤解があったのではないだろうか。例えば、「新嘗」の意味が天武・持統朝以後とは違うとか、「新苗(ニヒナヘ)」を「新嘗(ニヒナヘ)」と誤解したとか、「倭の神話」の「年」の用法が違うとか、当時は「新嘗」が年に二回行われていたとか、いろいろ考えようはある。この詞章だけなら、初夏の星座を単に秋に見立てたととることはできるかもしれないが、第二〇詞章をそう解するのは無理があると思われる。

〈〈 「第一三詞章 大宜都姫」へ

〈〈 「第一三詞章 大宜都姫」へ