第二〇詞章 天稚彦

《出典》『紀』本文、『紀』第一の一書

[詞章の解釈〜大国主の神格]

天稚彦

この詞章は様々な発見をもたらしてくれた貴重な詞章である。まず天稚彦から考えよう。

天稚彦が星(星座)の神格化であることは間違いないが、この死をどう考えたらいいだろうか。

既に死んでいる、つまり今は存在していない、という意味にとることはできないだろう。それでは星の歴史物語にはなっても、星の神話にはなれない。神話なら死を確認できなければならない。だから、超新星爆発ではないと思われる。では、反復新星の爆発かというと、その爆発は不定期なので「八年」と明記していることと合わない。神話なら「八年」も確認できないといけない。だから、天稚彦は八年の周期で繰り返し「死ぬ」星である。

そこで、当初は八年周期の彗星かと考えたが、それでは他の内容をまったく説明できない。「死」から考えている限り、先へは進めないことがわかった。

次に、天稚彦の顔を考えた。

天稚彦は味耜高彦根とよく似ている。また、最後の下照姫の歌からわかるように、御統の玉、つまりすばるとも似ている。だから、天稚彦の顔がすばるなのだろう。

だが、すばるが天稚彦の本体だと解することはできない。返し矢は顔に当たっていない。胸板に当たっているので、この胸板の位置にある星が天稚彦の本体だと思われる。

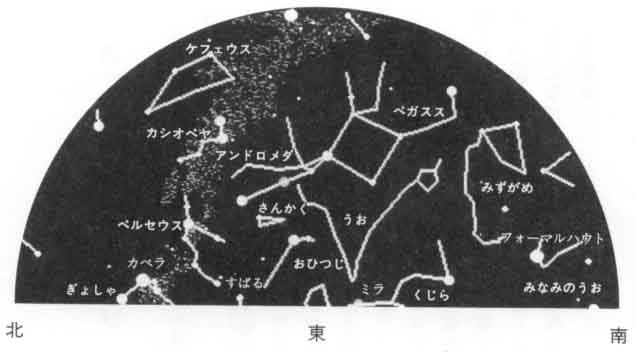

返し矢に当たって天稚彦が死ぬ場面では、すばるが東から昇ってくることになるので、その時季は六月中旬の未明(三時半頃)である(日の出の直前なら、その二週間ほど前の四時半頃)。

|

ミラは平均三百三十二日の変光周期で極大二.〇等から極小一〇.一等まで光度を変える長周期変光星である。変光周期は約一一ヶ月だが、そのうち五等星以上の光度になっている期間は約一一〇日(四ヶ月弱)、六等星以上で約一六〇日(五ヶ月あまり)。あとの期間は肉眼では見えない。

|

問題は「八年」である。ミラの変光と「八年」が整合すればいい。

夜明け前にミラが東から昇ってくる時季だけを考えれば、ほぼ一一年周期で光度が変わる。五等星以上の光度が四年続くが、その後七年は六等星以下に落ちる。つまり、四年続いてミラが東から昇るのを見ると、その後七年、東から昇ってくるミラは見えない。次にミラが東から昇るのを見るのは八年後になる。

だが、東だけを考えるわけにはいかない。国譲り交渉に天降る時には元気がいいはずなので、西に沈む時季(当時なら太陽暦の十月)も考慮に入れなければならない。

もし極大光度で天降ったとしたら、その七か月後に東から昇るミラは見えない。ミラが極大光度で東から昇るのは五年七か月後になる。五等星でもいいのなら三年七か月後になる。

仮に光度が落ちていく状態の五等星で天降ったとしても、それでも七か月後に東から昇るミラは見えない。光度が増していく状態の五等星でミラが東から昇るのは一年七か月後になる。極大光度なら三年七か月後になる。

このように、いろいろ組み合わせは考えられる。おそらく極大光度で「矢に当たって死ぬ」のだろうが、いずれにせよ「八年」にはならない。当たり前なのだろう。ミラが「八年」と整合したら、前詞章の天穂日を火星に比定したのが間違っていることになる。

天稚彦の本体がミラなのは、「倭の神話」でのすばるの重要性からして、まず確実だと思われる。倭人たちのすばるに対する強い嘱目があったからこそ、すばると同時に東から昇るミラ星の変光を発見できたのだろう。

だから、「倭の神話」の「年」の意味用法はおそらく現在とは異なっている。前詞章の火星の「三年」と同じ基準で説明できるような計算方法を考えればいいのだが、「三年」も「八年」も解釈に幅があるので、これだけでは特定できるまでには至らないように思われる。

天羽羽矢

天羽羽矢も考えてみよう。

ミラはほぼ真東から昇ってくるので、天羽羽矢もほぼ真東から昇る。天の川の中にあり、ミラより先に昇って高皇産霊=天に到達する星となると、わし座である。ミラと同じ位置から昇るのはλ星なので、アルタイル(α星)からδ星・λ星と並ぶ線が天羽羽矢。アルタイルとその両脇のアルシャイン(β星)・タラゼット(γ星)が矢羽根だと思うのだが、アルタイルは黄色い星なので、少々気にかかる。ただし、タラゼットは赤い星である。また、返し矢はうお座の見立てだろう。

味耜高彦根

次に、味耜高彦根の本体を考察しよう。

天稚彦の胸板がミラであり、その顔がすばるである。天稚彦の顔は味耜高彦根とよく似ている。それならば、味耜高彦根の本体はすばるのような形状をしているのだろう。その形状から言って、川ではない。湖である。二つの谷にまたがって、すばるのような形状をしている湖群、それが味耜高彦根の本体である。

|

それにしても、すばるとは確かによく似ている。現在の形で見ても、誰もがそう思うだろう。当時のように西湖と精進湖がつながっていて、山中湖がもっと大きかったら、そっくりである。すばると芦ノ湖・富士五湖が似ていることを発見し、それをミラ星の変光と結び付けてこういう神話に仕立て上げたわけだが、その想像力は現代人にはないものだろう。

|

大国主の本体の特定

ここで、われわれは大国主の神格についての確証を得る。芦ノ湖と富士五湖を長子とし、マイア=天国玉に対応する位置にある山なら、もう他には考えられない。

大国主の本体は富士山である。

この「倭の神話」の思想にどういう反論を提出できるだろうか。総説で述べた<神話に出てくる事項はすべて「天与」のものであり、人が任意に決められるものではない>という本書の解釈の大原則はここでもそのまま適用される。

どの地方にも「お国自慢」の風物はある。だから、この山以外のどの山を大国主にしたところで、いや、この山以外の何を大国主にしたところで、必ず異論は出てくる。だが、この山を大国主にされたらもういけない。誰もが沈黙するしかない。だから、大国主の本体は富士山でなければならない。

おそらく、神話を創る段階では逆だっただろう。富士山という卓絶した山があったからこそ、大国主という神格を創案できたのである。

倭人たちがこの山をどのように眺め、どのような思いを抱いてきたかは、「国を造った神」という称号が、その多くの神名が、見事に語っている。そして、その古代の倭人の心は、現代の日本人にも脈々と受け継がれている。今でも、富士山は日本の代名詞である。

富士山と日本人との関わりを語るとき、その冒頭の言葉は「万葉の昔から」と始まるのが常だった。だが、今後その枕詞は「神代の昔から」と変更されることになる。

大国主の神名の検証

ここで、大国主の各種の神名の検証をしてみよう。

まず、「大国主」から。これは何も問題がない。「国の主」となる資格を持つのは富士山しかない。ただし、このことで倭人たちが認識していた「国」の範囲はかなり限定されることになる。アメリカ大陸や中国大陸はまず含まれていないと言っていいのではないだろうか。もっとも、『紀』本文などに記されている「大八島」の中の一島である「大洲」が朝鮮半島を含む中国大陸である可能性は否定し切れないが、仮にそうであったとしても、「西方にある大きい島」という程度の認識だろう。

次に、「顕国玉」だが、この「顕」は目に見えることであり、「玉」は、その姿の玲瓏として麗しい様をたとえたものだろう。倭人たちは自然美の精粋をこの山から感じたのではないか。彼らの感性がよく表れている美しい神名である。また、「大国玉」という神名が『紀』第六の一書に載っているが、これも「顕国玉」と同じ発想で付けられている。

「八千矛」は尾根が四方八方に延びている様子からの命名だろう。第一七詞章「根国行き」で大国主が八十神の兄弟によって木の俣に挟まれる話があるが、そのときの縞が今も体中に残り、あちこちに沢を作っていて、そのために「八千矛」とたとえられるほどの尾根ができたことになる。

「大己貴」は「大穴持」とも書かれる。この「穴」は火口を指しているのだろう。第一七詞章「根国行き」の解説で紹介した神語歌で言えば「大杯」になるが、何と直径七百メートルを超える「大杯」である。きっと現代人とは発想の規模が全然違うのだろう。確かに、富士山は「大穴を持っている」山だと言える。

そうすると、神話が創られた時代には、すでに富士山に登頂した者がいたことになる。富士山には聖徳太子や役小角の登山伝説があるが、それはあくまでも伝説にすぎない。確実なところでは、平安時代の西暦八〇〇年代半ばに著された都良香の『本朝文粋』中の「富士山記」が噴火口の様子を記しているので、この時代に登頂者がいたのは間違いない。それでも当時の世界最高高度登山の記録であり、この記録は一五二三年まで破られなかったというから、六、七世紀の聖徳太子や役小角を持ち出すまでもなく、その世界記録は大幅に塗り替えられる。

また、「大己貴」は「大汝」とも書かれる。実は、これが難問である。現在でも「大汝」と呼ばれている山が二峰ある。白山の「大汝峰」と立山の主峰「大汝山」である。名の由来はよくわからないが、相当古くからその名が付いていたようである。

これはどう解せばいいのだろうか。偶然の一致であるはずがない。大物主と同じように大国主の分身だととれば簡単なのだが、三輪山とは山の格が違いすぎる。

立山、白山のどちらもその地方随一の名山であり、また、富士山も含めて、どの山も海岸からその雄姿を仰ぎ見ることができる。そして何と言っても、古来、富士山・立山・白山を称して日本三名山と言う。

その上、一八〇度回転させるとその付近の地形まで富士山に似てくる。能登半島が伊豆半島、富山湾が駿河湾、北アルプスが南アルプス‥‥。立山と白山を足した位置に富士山がくる。そして、その両者を分かつのが大地溝帯(フォッサ・マグナ、糸魚川・静岡構造線)である。もっとも、この場合糸魚川と浜松を結ぶ線になるので、南半分は中央構造線だが、その線を挟んで富士山と立山・白山は双子のような関係にあり、どうも倭人たちはそのへんがわかっていたように思えてならない。さらに、その点対称の中心にあるのが諏訪湖なので、ますます考え込むことになる。第二五詞章「事代主と建御名方」とも関係があるかもしれないが、まだよくわからない。

さて、富士山の神名の中でいちばん興味深いのが「葦原色許男」である。この「葦原」が「葦原中国」の「葦原」と同義であることは論をまたないだろう。

ここでも、従来の説はどれも漢字の字面の意味にとらわれ、「葦が生い茂っている状態」とか「葦は生命力の象徴」とかと、専ら「葦」から説明付けようとする。だが、それはおそらく間違っている。これほど重要な言葉が太古の状態を単に想像しただけの言葉だとは思えない。それは「天与」の言葉であり、その意味は神話を聞く者すべてが納得する意味のはずである。

現在でも、富士山を「アシ」の付く地名がぐるりと取り囲んでいる。愛鷹山(あしたかやま)、芦ノ湖、足柄峠、足和田山、芦川。他に訓訛と思われるものもかなりあるが、わざわざ語呂合わせをしなくとも、これだけあれば十分だろう。これらの「アシ」は当然「葦」ではない。「芦ノ湖」を字面の意味のままに「芦が生い茂っている湖」だと説明したら笑われる。それは山の「脚(足)」、つまり富士の裾野のことである。

富士山の神格化が大国主である。大国主は「国を造った神」であり、「国の主」である。では、その「国」は何という国なのか。それは「葦原」である。だから、大国主である富士山が自らの裾野を広げている国が「葦原」である。それが倭人たちの認識であって、それならば「葦原」とは「脚原」であり、「富士の裾野の広がり」という意味である。これで「葦原」は「天与の現実」を説明した言葉になる。

そして、「葦原」をそう解したとき、「豊葦原国」や「葦原水穂国」という表現も意味が通る。それは「豊かな脚原」であり、「脚原の瑞穂」であって、「葦」の字面の意味からでは「豊」や「水穂」とは結びつかないだろう。

そうすると、「やまと」の語源までわかってしまう。「やまと」の「やま」は「山」、つまり富士山である。「と」は上代特殊仮名遣いでは乙類なので、「本」「麓」だろう。甲類である「門」「戸」「処」ではない。それならば、「やまと」とは「山の麓の国」、つまり「富士の裾野に広がる国」という意味である。

だから、「やまと」と「葦原」とは意味が同じである(本当は少し違うようだが、その差異は本書が扱う範囲内では問題にならないだろう)。「やまと」は現実の地名であり、「葦原」はその神話的地名−つまり比喩−であって、どちらも倭の有り様を地理的に説明した言葉である。「葦原」と「やまと」が常に別の文脈で用いられ、「大和葦原」というような表現が見られないのはそのためだと思われる。

大国主の分身である大物主を奈良に持ってきて、三輪山の神にした理由もこのあたりにありそうである。そうすれば奈良の地も「やまと」になり、倭全体も「やまと」になる。われわれが自分の住んでいるそばの形のいい山を「○○富士」と名付けるのは、あるいは古代人と同じことを行っているのかもしれない。

※ 「やまと」は人間の側から見た言葉であり、「葦原」は神の側から見た言葉だと思われる。

ただし、「それなら「葦原中国」は政治的領土だ」などと考えないでほしい。「葦原」にしろ「やまと」にしろ、それは倭人たちの地上世界に対する認識の仕方を表しているのであって、「国を造った神」=「国の主である神」は山の神だという思想を表明したものである。だから、その思想はどこにでも応用できる。例えば大国主がヨーロッパ・アルプスの神であれば、ヨーロッパが「やまと」になる。同様に、「世界の屋根」であるヒマラヤの神であったなら、インド大陸のみならずユーラシア大陸全体が「やまと」になる。また、逆に範囲を狭めれば「国家」の中の一地方の地名としても使えることになり、実際に奈良地方を表す地名として使っている。だから、「やまと」は固有名詞であると同時に、普通名詞にもなり得るので、その範囲は政治的領土とは無関係にいくらでも広げられるし、また狭めることもできる。「やまと」が政治的領土の意味で固定的に使われるようになるのは、時代が下ってその原義が忘れられた後のことである。

このように、「やまと」や「葦原」という名は、山の神が国を造り、国の主であるという倭人たちの思想の表明に他ならない。その「山」が、彼らにとっては富士山だったということである。それは、彼らには富士山以上の山を見つけられなかったということであり、また、富士山以上の山は考えられなかったということも表している。このことから、前述のように倭人たちが認識していた「国」の範囲がどの程度であったかも、われわれは大ざっぱに掴めることになる。

ここで、新たな疑問が生じてくる。「やまと」や「葦原」という名は、はたして奈良発祥なのだろうか。その名は実際の富士の裾野にあたる地方の名として最もふさわしい、ということになるが、これは今となっては地名の語呂合わせにしかならないので、詮索してもどうにもならないだろう。ただし、富士の裾野のどこかを原作地とする神話がかなりあることは確実なので、その点は留意する必要がある。

大国主の成長と歴史的事実

ここで、第一六詞章「大国主の受難」の大国主の成長の足跡と歴史的事実との照合も行ってみよう。

富士山は日本の山の中では若い山である。約三〇万年前に富士山の基底部をなす小御岳火山が箱根山や愛鷹山と前後して噴火し、小御岳が死火山となった後、七−八万年前から古富士火山が活動を始めて、それが約一万五千年前まで続いた。その後、約一万三千年前から新富士火山が噴火し、徐々に現在見られる姿になっていった。このように富士山は形成されたと言われている。

|

ところで、『常陸国風土記』に、筑波山を自慢するのに富士山への対抗意識まる出しの文章が載っている。

昔、祖神(母神)が(子)神の許を巡り、駿河の福慈(富士)の岳に着くと、日が暮れてしまった。そこで、宿を求めたが、福慈の神は、新嘗の最中で諱忌(ものいみ)をしているからと断った。祖神は大いに怒って「親を泊めないとは何事か。これからお前の山は年中雪や霜ばかりで寒冷にして、人は登らず捧げ物もないようにする」と言い残して去り、今度は筑波の岳に登って宿を請うと、筑波の神は、新嘗の最中だが親の願いだからということで飲食物をしつらえて歓待した。祖神は歓んで「あなたの山は天地日月とともに人は集い、食物は豊かに、いつまでも遊楽は窮まらないだろう」と歌った。だから、福慈の岳はいつも雪が降っていて人は登れないが、筑波岳は人々が往き集い、歌い舞い、飲んだり食べたりして、今にいたるまで絶えない。(固有名詞は原文のまま。内容を一部簡略化した)

ほほえましい内容ではあるが、いくら筑波山が頑張っても敵うはずがない。筑波山は八十神の兄弟の中の一神なのだろう。

下照姫

最後になったが、下照姫の神格も考えてみよう。下照姫の本体は諏訪湖である‥‥と思う。当初は確実だと考えていたのだが、だんだん確信が揺らいできた。

『記』の系譜では、母は素戔嗚の娘である霧の神・田霧姫であり、味耜高彦根の同母妹なので、当然湖の神である。富士山から山間の甲州街道を一直線で諏訪湖に突き当たる。そして、諏訪湖のそばに霧が峰があるように、この辺りは霧の名所である。と、ここまではいいのだが、それだけで決めていいのかどうか。富士山との関係を地学的に−地形的に、ではなく−説明付けられれば確実だろう。

もし下照姫の本体が諏訪湖なら、この詞章の原作地を絞り込めるかもしれない。天稚彦と結婚しているので、諏訪湖に天稚彦の星(ミラ)が天降るように見える所が原作地になる。諏訪湖を西に見る場所なので、諏訪盆地、関東平野あたりになるが、すばるまで考慮に入れれば、もう少し範囲が広がって諏訪湖を北西に見る甲府盆地なども考えられる。