第17章 シンハラ王朝の最後の都・キャンディ

紀元前5世紀頃、アヌラーダプラを都として建国されたシンハラ王朝は、北からの絶え間ないタミール勢力の攻撃により、首都を点々と遷しながら次第に南へ南へと追いつめられていく。そして15世紀後半、最後に辿り着いたのがスリランカ中央部の小さな盆地・キャンディであった。しかし、この地での安寧も長くは続かなかった。16世紀以降、植民地支配を目指すヨーロッパ諸国との絶え間ない闘争が続く。ポルトガル、続いてオランダ、さらに英国により、国土は蚕食されていく。そしてついに、1815年、2千数百年続いたシンハラ王朝も終焉を迎えることになる。以降、英国による植民地支配の時代に入るのである。しかし、シンハラ王朝最後の都・キャンディは、今でもシンハラ人の心の故郷であり続けている。

ポロンナルワを追われてから、キャンディに辿り着き、そして終焉を迎えるまでのシンハラ王朝の歴史を年表風に記載すると次の通りとなる。

| シンハラ王朝が、ポロンナルワを完全放棄。

首都は、これ以降、ヤーパフワ、クルネーガラ、ガンポラ、コッーテと変遷。 |

|

| 13世紀 | ジャフナ半島に、タミール人のヤルパーナム王国が建国される。 |

| 1371年 | シンハラ王のアラーガコナーラ3世が、コーッテ王国を開く。首都はコーッテ。 |

| 1405年 | 明の鄭和が海路来訪。 |

| 1450年 | パラークラマバーフ6世が、島内を統一。ヤルパーナム王国も支配下におさめる。 |

| 1474年 | キャンディ王国が建国される。 |

| 1479年 | ジャフナのヤルパーナム王国が再び独立。 |

| 1505年 | ポルトガル人による植民地支配の開始。 |

| 1521年 | コーッテ王国が、コーッテ王国、シータワカ王国、ライガマ王国の3国に分裂。 |

| 1546年 | コーッテ王国とポルトガルが共同でキャンディ王国を侵略。失敗。 |

| 1571年 | ポルトガルが、ゴール(Galle)に城塞を築く。 |

| 1580年 | コーッテ王国ダルマパーラ王が、死後全島をポルトガルに贈ることを決定。 |

| 1594年 | ポルトガルが、キャンディ王国に進軍。しかし、失敗。 |

| 1597年 | コッーテ王国のダルマパーラ王が死去し、コーッテ王国が滅亡。正統な王権は、キャンディ王国に引き継がれる。 |

| 1619年 | ポルトガルがタミール王国に進軍。タミール王国が滅亡。 |

| 1623年 | ポルトガルが、キャンディ王国からトリンコマリーを奪取。 |

| 1628年 | ポルトガルが、キャンディ王国からバッティカロアを奪取。 |

| 1638年 | ポルトガルがキャンディ王国を侵略。しかし、ラジャシンハ2世に包囲され壊滅。

オランダが、トリンコマリーとバッティカロアを奪取し、ラジャシンハ2世に返還。 |

| 1640年 | オランダが、ゴールとニゴンボをポルトガルから奪取。 |

| 1656年 | オランダが、コロンボをポルトガルから奪取。 |

| 1665年 | オランダが、キャンディ王国からトリンコマリーを奪取。 |

| 1668年 | オランダが、キャンディ王国からバッティカロアを奪取。 |

| 1762年 | 英国の使者がキャンディ王国を訪問(当時オランダは、キャンディ王国と交戦中)。 |

| 1766年 | オランダとキャンディ王国との間に和平条約。キャンディ王国は、マータラ、ゴール、コロンボ、ジャフナ、カルピティア、マンナル、トリンコマリー、バッティカロアをオランダに割譲。 |

| 1796年 | 英国が、コロンボ、ジャフナ、カルピティア、トリンコマリーをオランダから奪取し、英国による植民地支配の時代に移行。 |

| 1802年 | 「アミアン条約」によりオランダが、英国にスリランカを譲渡。 |

| 1815年 | 英国が、内乱に乗じてキャンディ王国を滅ぼす。 |

第18章 古都キャンディ(Kandy)へ

12月5日月曜日。今日はいよいよ古都キャンディを目指す。8時前、夫婦の見送りを受けて宿の玄関先からバスに乗る。ちょうど座席が埋るほどの乗客であった。5分も走るとドライブインで停まり、15分のトイレ休憩だという。アヌラーダプラかポロンナルワから来たバスなのだろう。

バスは一路キャンディ・ロードを南下する。素晴らしい道となった。道の両側に大木の並木が続き、その背後に家々が点在する。道は緩やかなカーブを繰り返す。まさに古都に向う古街道の趣である。うっとりしながら窓の外を見続ける。ただし、オンボロバスのエンジン音は凄まじい騒音となって車内に響き渡る。ナーランダ、続いてアルヴィハーラの小さな街並みを過ぎる。この辺りがスリランカのど真ん中のはずである。1時間も走ると、大きな、賑やかな街並みに入った。マータレー(Matale)である。道路は車と人でごった返し、両側には露店が所狭しと並んでいる。スリランカに入国して以来、出会った最も賑やかな街並みである。ダンブッラのゲストハウスの16歳の1人息子は、毎日この街の高校までスクールバスで通っていると言っていた。

マータレーの街並みを抜けると、道の状況はがらりと変わった。つづら折りの坂道をバスは凄まじいエンジン音を響かせながら、のろのろと登っていく。いよいよキャンディに到る峠越えが始まったのだ。キャンディは小さな盆地に位置する。峠を越えると、小さな街並みが次々と現れ、いよいよキャンディが近づいた様子である。やがて大きな川を越えた。マハウェリ川だろう。街並みが連続するようになる。そしてついに、鉄道線路を越えて大きな街に入った。スリランカ第2の都市でもある古都キャンディである。人と車でごった返す道をバスはのろのろと進み、終点のバスターミナルに到着した。ダンブッラを出発してから約2時間である。ついにやって来た。キャンディへ。

方向を見定め、ザックを背負ってゲストハウスを目指して歩き始める。ダンブッラのゲストハウスで紹介してもらったセバナ・ゲストハウスに行くつもりである。キャンディには多くのゲストハウスがあるが、いずれも周囲を囲む山々の中腹に位置しており、街中にあるゲストハウスはここだけである。今日も暑い。街はごみごみし、道も複雑だか、周囲を山に囲まれているため方向感覚は狂わない。この街は坂だらけである。後からやって来たトゥクトゥクが停まり、乗っていた白人の若い女性バックパッカーが「一緒のゲストハウスに行きませんか」と誘う。一瞬心が(大いに?)動いたが、初心を貫徹する。

4階建ての18室もある大きなゲストハウスに到着した。ホットシャワーつきで1泊950RP、ベランダもあり、部屋は今まででいちばんよい。隣の部屋から、70歳ぐらいのじいさんが顔を出し、「こんにちは」と日本語で挨拶する。聞けば、日本人で、もう10年以上キャンディに滞在して日本語学校を運営し、このゲストハウスで単身暮しているとのこと。スリランカに入国以来、日本人の旅行者には未だ1人も会わないが、在住者には3人も会った。昼食を作ってもらった後、いよいよキャンディの街に飛びだす。キャンディは1988年、「聖地・キャンディ」として世界遺産に登録された。

第19章 仏歯寺

まずは仏歯寺を目指す。キャンディ最大の見どころである。街は平日の昼下がりというのに、凄まじい雑踏である。まさに湧き出るように人が群れ、すれ違うのもままならない。歩道の半分は露店で埋められ、しかも、大声で客の呼び込みをしている。物乞いも多い。まさに、究極のアジア的猥雑さである。しかし、どこかタイともミャンマーとも雰囲気が違う。道路もトゥクトゥクやボロ車でごった返している。しかし、意外なことに、横断歩道が多く、しかも、歩行者がいると車はちゃんと停まってくれる。この点は日本以上である。あることに気がついた。この街では、もはや誰も声を掛けてこないのである。何やら寂しい気もするが、私自身も完全にこの雑踏の中に埋没している。

10分も歩くと、キャンディ湖の辺に出た。19世紀初めに、シンハラ王朝最後の王・スリー・ウィクラマ・ラジャシンハにより造られた人造湖である。1時間もあれば1周できる大きさだが、キャンディの小さな盆地においては大きな面積を占めている。湖畔は市民のよき散歩コースとなっている。この湖の辺に仏歯寺(Dalada

Maligava)がある。スリランカの国家守護寺院であり、シンハラ人の心のよりどころでもある。この寺の祭神は文字通り「釈迦の歯」である。その経緯は次の通り伝えられている。

釈迦が入滅されたとき、1人のバラモン僧がその遺骨から1個の犬歯を盗み取った。その後この犬歯はインド国内を点々とし、4世紀には南インドのカリンガ国に祀られていた。カリンガ国の王女・へーママーラがスリランカ・アヌラーダプラの王・キーティ・スリー・メーガヴァンナに嫁ぐことになった。王・グハーシヴァは国の宝であるこの仏歯を娘の髪の毛の中に隠し持たせ、スリランカへと嫁がせた。こうして仏歯はスリランカのアヌラーダプラにもたらされた。以来、この仏歯は王権の象徴として歴代のシンハラ王朝の王たちに受け継がれ、国の宝と崇められ続けてきた。そして、キャンディに仏歯が運ばれたのは1590年である。王・ウィマラ・ダルマ・スリヤ1世はこの仏歯寺を建立して仏歯を納めた。以来、仏歯はこの寺に祀られ続けている。

史実かどうかは別にして、実によい話である。しかし、この国の宝である仏歯も、歴史上何度か消滅の危機があった。1405年、大船団を率いて突如来訪した明の鄭和がこの仏歯の引き渡しを要求した。シンハラ王朝はこれを拒んだが、変わりに明に朝貢することを約束させられた。また、ポルトガルが覇権を握った時代、キリスト教徒たちは、仏教徒の魂であるこの仏歯を奪い破壊しようとした。シンハラ人は仏歯の模造品を作成してポルトガルを欺き、仏歯を守り通したと言う。内戦の最中の1998年1月25日、仏歯寺はタミール人の軍事組織LTTEによって爆弾テロ攻撃を受けた。16人が死亡したが、仏歯は無事であった。

参道入り口に立つ。次から次へと参拝者の列が続く。仏歯寺の周辺は軍により厳重な警戒がなされている。土嚢を積んだトーチカが設けられ、銃を構えた兵士が固めている。厳しい荷物検査を受けた後、参道に入る。今日は礼を正して、Tシャツではなく、襟のあるポロシャツを着てきた。余りラフな服装だと入場を断られる。正面に仏歯寺を象徴する八角形のお堂がみえる。タイのワット・プラケオをイメージしていたのだが、寺は以外に小さい。その何10分の1だろう。しかも派手な装飾は一切ない。

参道入り口に立つ。次から次へと参拝者の列が続く。仏歯寺の周辺は軍により厳重な警戒がなされている。土嚢を積んだトーチカが設けられ、銃を構えた兵士が固めている。厳しい荷物検査を受けた後、参道に入る。今日は礼を正して、Tシャツではなく、襟のあるポロシャツを着てきた。余りラフな服装だと入場を断られる。正面に仏歯寺を象徴する八角形のお堂がみえる。タイのワット・プラケオをイメージしていたのだが、寺は以外に小さい。その何10分の1だろう。しかも派手な装飾は一切ない。

建物入り口で履物を預け、拝観料200RPを払い(もちろん外国人だけである)、お供えの花を買って室内に入る。磨き抜かれた木造建築である。寺内は凛とした空気に包まれている。寺であるにも関わらず、仏像の類いは見当たらない。案内に従い2階に上がる。祭壇が有り、その奥が仏歯の納められている場所と思える。祭壇前の廊下には多くの人が座り込み、熱心に祈りを捧げている。私も祭壇に進み、献 花して手を合わす。ここはまさに生きた信仰の場である。写真撮影は許可されているが、フラッシュを焚く雰囲気ではない。早々に部屋を出る。

花して手を合わす。ここはまさに生きた信仰の場である。写真撮影は許可されているが、フラッシュを焚く雰囲気ではない。早々に部屋を出る。

本堂裏手に博物館がある。小さな博物館だが、展示物はよく整理されている。係員が付きっ切りで説明してくれる。もちろんチップが目的である。1998年の爆弾テロ事件の写真がたくさん展示されている。係員も、如何にタミール勢力は残忍非道であるかを熱心に説明する。

第20章 キャンディの情景

あてもなくキャンディの街を歩き回る。まず、たばこ屋を1軒見つけてひと安心する。街はその賑やかさにもかかわらず、意外に小さい。盆地の中はまさに繁華街とバスターミナルとキャンディ湖だけである。多くの民家は、盆地を囲む山の斜面や盆地の外にあるようだ。通りは、小さな商店の密集で、デパートやスーパーのような大型店はない。コンビニも見当たらなかった。街の中心地に2階建てのマーケットがある。1階は食料売り場で、乾物の強烈な匂いが充満している。2階は衣服や土産物店になっている。スリランカのどこの街にも溢れていた犬も牛も、この街では見当たらない。3時頃から激しい雷雨となった。宿に逃げ帰る。

4階の部屋のベランダから、真下の通りを眺めていると面白い。「立川駅」や「野田市駅」の行き先表示をしたバスが走っている。もちろん日本の中古車である。街の中なのに、屋根や電線ではたくさんの猿が遊んでいる。通りを行き来する人々の中で、白い服と帽子をかぶったムスリムが目立つ。これは意外であった。スリランカは仏教徒とヒンズー教徒の国と思っていたのだが。

この宿は設備は満足なのだが、ゲストハウスの特色である宿の温もりがない。オーナーはまったく姿を見せず、3人のタミール人の従業員はまったく事務的で、非友好的である。旅の相談にも満足にのってくれない。明後日、列車でヌワラ・エリヤに行くつもりなので、列車の発車時刻を聞こうとしたのだが、「ゲストハウスの車をチャーターするか、バスの方がいいですよ」とそっけない答えをして向こうに行ってしまう。少々頭に来る。夕方、アフリカ・ジンバブエから来たという元気のよい白人の若者が飛び込んできた。今晩の宿泊客は、私と彼と、フランス人の40歳代の夫婦、それに長期滞在の日本人のじいさんだけである。

12月6日火曜日。今日は1日キャンディ市内を探索するつもりである。朝6時に起きて、まだ薄暗い街を歩きだす。案内書に載っている"Lake View

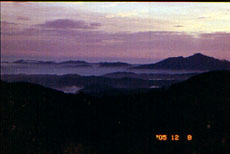

Point"に行ってみるつもりである。キャンディ湖南側の山の中腹に、キャンディの街を一望できるビュー・スポットがあるという。特に早朝の朝霧の掛かるころ、ここから眺めるキャンディ湖と仏歯寺の情景は神秘的であると記されている。早朝の街は既に活動を始めている。商店はまだ開いていないが、通勤通学が始まっている。特に上下白の制服に身を包んだ小中高の生徒・学生が目立つ。湖畔より細い地道を登り、さらに山の中腹の坂道をたどる。やがて素晴らしいビュー・スポットが現れた。眼下にキャンディ湖が広がり、その岸辺に仏歯寺の伽藍が朝もやの中に浮かび上がっている。期待通りの景色である。通りかかった人が、彼方の仏歯寺に向ってそっと手を合わす。東南アジアでもよく見かける光景である。

View

Point"に行ってみるつもりである。キャンディ湖南側の山の中腹に、キャンディの街を一望できるビュー・スポットがあるという。特に早朝の朝霧の掛かるころ、ここから眺めるキャンディ湖と仏歯寺の情景は神秘的であると記されている。早朝の街は既に活動を始めている。商店はまだ開いていないが、通勤通学が始まっている。特に上下白の制服に身を包んだ小中高の生徒・学生が目立つ。湖畔より細い地道を登り、さらに山の中腹の坂道をたどる。やがて素晴らしいビュー・スポットが現れた。眼下にキャンディ湖が広がり、その岸辺に仏歯寺の伽藍が朝もやの中に浮かび上がっている。期待通りの景色である。通りかかった人が、彼方の仏歯寺に向ってそっと手を合わす。東南アジアでもよく見かける光景である。

朝食後、再び街に向う。先ず鉄道駅に行く。明日の列車時刻を調べる必要がある。キャンディ駅発の列車時刻表が掲げられてるのだが、よく分からない。改札の係員に尋ねてみると、「ヌワラ・エリヤへ行くには8時24分発の列車に乗れ。乗車時間は約4時間」と親切に教えてくれた。繁華街を横切り、キャンディ湖畔に行く。湖を1周してみるつもりである。湖畔には遊歩道が設けられている。北岸の道を東に進む。警備の厳しい仏歯寺を過ぎると、キャンディ国立博物館がある。建物は王朝時代の王妃の宮殿である。平屋建てで中庭を囲むように建物が配されている。国立の名に反し、規模は小さい。例によって、頼みもしないのに係員が同行して説明してくれる。ちょうど見学中のムスリム・スタイルの女子中学生4〜5人も合流してきて熱心に質問する。ネッカチーフで頭を包んだ姿が何ともかわいい。インドネシアのプランバナンで英語を教えた(?)女子中学生たちを思い出した。当然チップは私が払ったが、彼女たちは私に対して、きちんとお礼を言って去った。すがすがしさが後に残った。

さらに進むと、キャンディ芸術協会(The Kandyan Art Association)があった。入ってみると、伝統的な木工品や金属細工品を販売している。記念に木彫りの象を買う。この場所で、夜にキャンディアン・ダンスが行われるとのこと、今晩見学してみよう。湖には小さな島が一つある。王朝時代、この島にハーレムがあったとのことである。廻り込んで南岸の道を進む。所々にベンチもあり、一服するのに都合がよい。スリランカでもっとも権威がある僧院と言われるマルワトゥ・ヴィハーラ(Malwatu Vihara)に寄ってみた。僧房がずらりと並び、興味本位でのこのこ行く場所ではなさそうである。貸ボート屋があったが、お客はゼロ、湖にも1隻のボートも浮かんでいない。程なくもとの場所に戻った。約1時間の行程であった。

ひとまず宿に戻ると、部屋の中が何やらただならぬ気配。灰皿が割られ、屑篭のゴミが辺り一面散らかっている。置いておいたはずのミネラルウォーターもない。一瞬唖然とするが、すぐに事情を理解した。猿の仕業である。4階の部屋なのでついうっかりして、ベランダ側の窓を開けっ放しで外出してい た。夕方から激しく降りだした雨の中、キャンディアン・ダンスを見に行く。キャンディ地方に伝わるスリランカを代表する伝統芸能である。場内は、この街にこれほどいたのかと思われるほどの外人観光客で埋った。ただし、全て欧米人、しかも大多数がアベックである。日本人らしき姿は1人も見られなかった。舞台では、伝統的衣装に身を包んだ男女が、響き渡る太鼓のリズムの中で激しく踊っている。

た。夕方から激しく降りだした雨の中、キャンディアン・ダンスを見に行く。キャンディ地方に伝わるスリランカを代表する伝統芸能である。場内は、この街にこれほどいたのかと思われるほどの外人観光客で埋った。ただし、全て欧米人、しかも大多数がアベックである。日本人らしき姿は1人も見られなかった。舞台では、伝統的衣装に身を包んだ男女が、響き渡る太鼓のリズムの中で激しく踊っている。

第21章 紅茶の一大産地・ヌワラ・エリアへの列車の旅

スリランカ中北部の内陸地帯、アヌラーダプラ、ポロンナルワ、キャンディの3都市を結んだ三角形の内側は文化の三角地帯(Cultural Triangle)と呼ばれ、仏教遺跡の集中する世界有数の地域として知られている。この文化の三角地帯の旅を終え、いよいよ、スリランカ中南部の山岳地帯に向う。そこは、スリランカが世界に誇るスリランカ・ティーの一大産地である。

12月7日水曜日。寒さと、どこからともなく聞こえる読経の声に目を覚ました。8時前に宿を出て鉄道駅に向う。今日は8時24分発の列車に乗ってヌワラ・エリヤに行く予定である。スリランカに入国以来、バスの旅を続けてきたが、ここからは列車の旅を楽しむ。スリランカの鉄道網は、日本とは比ぶべくもないが、それでもコロンボから放射状に延びている。

切符は窓口で簡単に買えた。今回は奮発して2等切符である。車両には1等、2等、3等の区分があるが、1等車両が連結されている列車は非常に少なく、また、近距離列車は3等車両のみのことが多い。しかも、1等、2等と言えども指定席ではない。座席が保証されていないのである。乗車方法は日本と同じで、改札口で、検札の上、切符にはさみを入れる。パンと水を購入して、教えられたホームへ行くが、列車はまだ入線していない。バックパッカーをまじえたが30人ほどの外人旅行者も私と同じく列車を待っている。中に、同宿であったフランス人の夫婦連れ、キャンディアンダンス劇場で隣に座っていたアベックの姿も見られた。

切符は窓口で簡単に買えた。今回は奮発して2等切符である。車両には1等、2等、3等の区分があるが、1等車両が連結されている列車は非常に少なく、また、近距離列車は3等車両のみのことが多い。しかも、1等、2等と言えども指定席ではない。座席が保証されていないのである。乗車方法は日本と同じで、改札口で、検札の上、切符にはさみを入れる。パンと水を購入して、教えられたホームへ行くが、列車はまだ入線していない。バックパッカーをまじえたが30人ほどの外人旅行者も私と同じく列車を待っている。中に、同宿であったフランス人の夫婦連れ、キャンディアンダンス劇場で隣に座っていたアベックの姿も見られた。

ほぼ定刻に3両編成の古びた列車が満員の乗客をのせて入線した。ホームで待ちかまえていた乗客が、降りる人を無視して我先にと列車に殺到する。ところが、車両はいずれも3等車で2等車が連結されていない。おかしいなと思い、フランス人に聞いてみたら、2駅先のジャンクション駅で乗り換えだと教えてくれた。この列車はジャンクション駅まで。ヌワラ・エリヤにはそこで、コロンボから来る列車に乗り換えなければならないらしい。私よりよほど情報を持っている。昨日駅で聞いたとき、そんなことは教えてくれなかったがーーー。キャンディ駅は、コロンボからヌワラ・エリヤへ続く本線上にはなく、ジャンクション駅で分かれた支線上にある。このため、コロンボからヌワラ・エリアに向う列車は、キャンディ駅に寄る列車と寄らない列車の2種類ある。たくさんの乗客が降りたので私も何とか座れた。

ジャンクション駅では待つほどもなく、コロンボからの列車がやって来た。ところが既に満員。2等車と言えども座るどころか乗り込むのがやっとの状況である。これは参った。これから数時間身動きも出来ずに立ち続けるのは耐えがたい。最後部に1等車両が連結されていた。覗いて見ると、1座席空いている。これ幸いと座り込む。指定席でないから、後で切符を変更してもらえばよいだろう。料金は2等車の2倍ほどだろうが、それでも高々200RP程度のはずだ。ヤレヤレうまくいった。

発車してすぐに、検札があった。車掌に2等の切符を示し、「差額料金を払うから1等に切り替えてくれ」と頼む。すると、何かムニャムニャ言って、切符に検札印を押し、そのまま行ってしまった。何だかよく分からないが、この座席が確保されたことは確かなようだ。しめしめ。1等車両は、最後部分がガラス張りの展望車になっており、大きく展望が得られる。ただし、冷房はなく天井で扇風機が回っている。車両もかなりボロである。座席はリクライニングが利く。周りを見渡しても、身なりのきちんとした人ばかりでバックパッカーはいない。2等車両を覗きに行ってみたら、ぎっしり満員で、あのフランス人夫婦も立ったままである。何か悪いことをしたような気になる。

持参のパンと水を頬張りながら車窓を見続ける。この列車は特急ではないらしく、かなり小さな駅にも停まる。途中の駅で乗り込んだらしい菓子や果物売りが頻繁にやってくる。当然車内は禁煙である。時々デッキへ行ってタバコを吸う。ガンポラ(Gampola)を過ぎると、景色が大きく変わり、山々の連なりが現れ始める。いよいよ中部山岳地帯の入り口にさしかかったようである。キャンディとヌワラ・エリヤの間の車窓の眺めは、東洋一との説がある。今日は車窓の眺めを楽しみにしている。

次第に大地のうねりは大きくなり、山は高さを増し、谷は深さを増す。どこか大陸的な大きな景色だ。山肌は1面の茶畑である。ふと、静岡県の大井川鉄道の車窓景色を思い出した。山々の中腹には小さな集落も見られる。長い杖をつき、茶葉の収集駕篭を背負った女たちが、斜面に張り付いている。山肌を細流が滝となって流れ落ちる。列車は速度を大きく落とし、カーブを繰り返しながら喘ぐように登っていく。車内から歓声が上がった。大きな滝が車窓いっぱいに現れたのだ。山々はその大きさを増すが、ゆったりとした地形で険しさはない。

ハットン(Hatton)を過ぎると、景色が再び変わった。広大な高原地帯が現れたのである。大地は緩やかにうねり、清流がその中を流れる。小さな集落が点々と現れ、子供たちが手を振る。何とも表現しようのない素晴らしい景色である。まさに「東洋一の車窓の景色」である。列車は幾分速度を増して、高原を進んでいく。窓から入る風も、ひんやりとして、高度が上がったことが実感できる。

やがて列車は"Great

Western"と表示のある小さな駅で、停まったまま動かなくなった。上り列車の待ち合わせと思われる。当然線路は単線である。ホームからの景色が素晴らしい。大きな谷を隔てた向こう側に、ゆったりした山々が連なり、山々の中腹に点在する集落が見られる。その山並みのはるか背後に、まるで天に突き上げる槍先のような鋭く尖った鋭峰がみえる。一目、スリランカの聖山・アダムスピークである。標高は2238mある。この山の頂に聖なる足跡がある。仏教徒は、この足跡を仏陀がスリランカを訪れた際に残したものと信じ、ヒンズー教徒はシヴァ神のものと信じている。11月の満月の日から5月の満月の日までのシーズン中、仏教徒もヒンズー教徒もこの山に登り、聖なる足跡に祈りを捧げる。

やがて列車は"Great

Western"と表示のある小さな駅で、停まったまま動かなくなった。上り列車の待ち合わせと思われる。当然線路は単線である。ホームからの景色が素晴らしい。大きな谷を隔てた向こう側に、ゆったりした山々が連なり、山々の中腹に点在する集落が見られる。その山並みのはるか背後に、まるで天に突き上げる槍先のような鋭く尖った鋭峰がみえる。一目、スリランカの聖山・アダムスピークである。標高は2238mある。この山の頂に聖なる足跡がある。仏教徒は、この足跡を仏陀がスリランカを訪れた際に残したものと信じ、ヒンズー教徒はシヴァ神のものと信じている。11月の満月の日から5月の満月の日までのシーズン中、仏教徒もヒンズー教徒もこの山に登り、聖なる足跡に祈りを捧げる。

1時間近い停車の後、列車はようやく動きだした。乗り込んできた物乞いの老人が、楽器を奏で、歌を唄って小銭を集めて廻る。やがて行く手の山の中腹に、比較的大きな集落が見えてきた。ヌワラ・エリヤに違いない。14時30分、列車は2時間の遅れで、ナーヌ・オヤ(Nanu Oya)駅に滑り込んだ。実はヌワラ・エリヤには鉄道駅はない。このナーヌ・オヤが最寄り駅である。ここから街まではまだ10キロほどある。バックパッカーも含め10数人の外人観光客が列車を降りた。全員、ヌワラ・エリアに行くことは確かである。しかし、駅前に待機していたヌワラ・エリヤ行きの小型バスに乗り込んだのは私1人であった。他は、ホテルの迎えの車やトゥクトゥクに乗ったようである。何やら嬉しくなった。「本当のバックパッカーは俺1人だ」。

バスは超超満員で、ザックが載せられない。他の乗客が協力して運転席横の空間に積み込んでくれた。バスはすぐに発車した。曲がりくねる山道のため、左右に身体が振られて大変である。バスは街のバスターミナルまで行くのだが、ゲストハウスはその1キロほど手前に集まっている。しかし、「この超満員では途中下車は出来ないなぁ」と諦めていた。15分ほど走ると、隣にいた若い男が「ゲストハウスに行くならここで降りたらいい」とバスを停めてくれた。親切に感謝し、バスを降りる。と、何と、その男も降りてきて、「こっち、こっち」と案内しようとするではないか。親切と思ったが、何やら魂胆がありそうな気配である。「1人で行けるからもう結構」と断る。男は私の行くつもりのゲストハウスを聞きだすと、あっさりと側を離れ、200mほど先の目指すゲストハウスに1人で入っていった。入れ違いに、ゲストハウスから従業員が迎えにやってきた。先着していた先ほどの男は、「また後で来ます」と意味不明の言葉を残して去っていった。

辿り着いたホテル・サンヒルは、ゲストハウスというよりこぎれいなプチ・ホテルであった。部屋は900RP、1200RP、1400RPの3種類あったが奮発して1400RPを選ぶ。今までで最高の部屋である。これまでの平野部の宿と違い、蚊帳がない代わりに、毛布が準備されている。部屋に落ち着くと同時に、大きなポットに入った温かな紅茶が届けられた。カップ数杯分ある。さすが、世界一の紅茶の産地である。香り高い紅茶を味わう。

しばらく経つと、先ほどのバスの男が、社長と名乗る男を連れて現れた。名刺を見て、やっと彼の行動の意味がわかった。地元の旅行社である。ここヌワラ・エリヤは小さな街で、街には見るべきものは何もない。ここでの観光は、車をチャーターして、近郊の茶園や風光明媚な場所を見学することになる。私もそのつもりでいる。男はお客を勧誘するために駅で待ちかまえていたのだ。ところが、フリーと思われるの客は私1人であったため、私を捕まえるべく、バスに同乗したようである。「紹介屋」ではなかった。早速、明日の行動について交渉に入る。1日車をチャーターし、ホートン・プレインズ国立公園とティー・ファクトリーを廻ることを3,000RPで合意した。1人旅はこういうときに高くつく。明朝5時半に迎えに来るという。

早速、散歩がてら街まで行ってみることにする。宿から1キロほどのはずである。ナーヌ・オヤ駅から続く街道を北に向って歩き出す。左手は緩やかな斜面となって尾根に登り上げている。その斜面に、ホテルや瀟洒な住宅が立ち並んでいる。右手は競馬場を兼ねた広大な芝生のグランドである。若者がクリケットに興じ、馬がのんびりと草を食んでいる。道は広く交通量も少ない。ロータリーを越えると、左手はゴルフ場に変わる。右手は緑溢れるビクトリア・パークである。道の両側には樹齢100年にも達すると思える大木の並木が続く。何とも美しい。まさに庭園都市である。やがてバスターミナルを中心とした小さな街並みが現れた。ほんの200mほどの薄い街並みである。感心したのは、この小さな街の中に、きれいな公衆便所が3ヶ所もあったことである。また、交通マナーが実によい。歩行者は横断歩道を渡るし、車は必ず止まってくれる。

この街は標高1,000メートルを越えている。英国植民地時代に避暑地として英国が開いた。その当時の雰囲気が今でも濃厚に残っている。日が傾くとともに、冷気が押し寄せてくる。涼しいというよりは寒い。Tシャツの上に長袖のポロシャツを着ているのだが、それでも寒い。下校途中の生徒たちは、白い制服の上にカーディガンを羽織っている。

宿へ帰る。セーターを着るがそれでも寒い。暖房が欲しい。部屋にはテレビがある。スリランカ入国以来初めてテレビを見る。チャンネルは3つで、シンハラ語が2チャンネル、タミール語が1チャンネルである。ただし、どのチャンネルも英語放送が混じる。英語版のニュースを見ていて、前国連事務次長の明石氏が政府特使としてスリランカにやって来たことを知る。

第22章 ホートン・プレインズ(Horton Plains)国立公園と製茶工場

12月8日木曜日。朝5時半、約束通りワゴン車が迎えに来た。真っ暗な中、先ずはホートン・プレインズ国立公園を目指す。空は満天の星である。オリオン座が西の空に輝いている。寒さは厳しい。セーターの上にさらにジャンパーを着ているのだが。おそらく気温は10度を割っているだろう。赤道直下とは思えない。運転手は40歳ぐらいの感じのいい男である。走るに従い、夜が白々と明けてくる。やがて人家が絶え、ヘアピンカーブの連続する登りとなった。東の空が茜色に染まり、薄雲をまとった山々が青く輝きだす。その奥に、ひときわ高くアダムス・ピークが聳え立っている。槍ケ岳にも似た穂先が朝日を受け、黄金色に染

12月8日木曜日。朝5時半、約束通りワゴン車が迎えに来た。真っ暗な中、先ずはホートン・プレインズ国立公園を目指す。空は満天の星である。オリオン座が西の空に輝いている。寒さは厳しい。セーターの上にさらにジャンパーを着ているのだが。おそらく気温は10度を割っているだろう。赤道直下とは思えない。運転手は40歳ぐらいの感じのいい男である。走るに従い、夜が白々と明けてくる。やがて人家が絶え、ヘアピンカーブの連続する登りとなった。東の空が茜色に染まり、薄雲をまとった山々が青く輝きだす。その奥に、ひときわ高くアダムス・ピークが聳え立っている。槍ケ岳にも似た穂先が朝日を受け、黄金色に染 まっている。まさに聖山の名にふさわしい姿である。あたりは低い潅木の生えた大地がうねりながら続いている。真っ赤な花をつけたシャクナゲが目立つ。

まっている。まさに聖山の名にふさわしい姿である。あたりは低い潅木の生えた大地がうねりながら続いている。真っ赤な花をつけたシャクナゲが目立つ。

ホートン・プレインズ国立公園はヌワラ・エリヤの南に広がる標高2,000mの高原である。スリランカの他の国立公園がいずれも、ジャングルであるのに対し、ここは明るい草原の広がる高原地帯である。公園内には約10キロのハイキングコースが設けられている。今日はそこをのんびりと歩いてみるつもりである。またこの高原の南の端は、落差1,000mの大絶壁となっており、ワールズ・エンド(World's End)、即ち、「地の果て」と呼ばれている。ここを訪れるのも楽しみの一つである。

約1時間で、公園入り口となる公園管理事務に着いた。既に数組の白人のアベックが到着していた。入園手続は運転手がしてくれたが、なかなか厳重である。入園料も1,700RPと高額であった。公園内は野生動物への配慮から、食事も喫煙も禁止だという。出かけに、朝食としホテルで作ってもらったサンドイッチを途中で食べるつもりでいたが、がっかりである。受付を終え、高原状となった草原を 進むと、大きな鹿が現れた。スリランカ・サンバーである。日本鹿のようにスマートではなく、大きな牛に角をはやしたような姿である。運転手が大声で呼びかけると、のこのこやって来て、車の中をのぞき込んだ。人間を怖がる様子はまったくない。草原遠くにはスリランカ・マダラジカの群れも見られる。

進むと、大きな鹿が現れた。スリランカ・サンバーである。日本鹿のようにスマートではなく、大きな牛に角をはやしたような姿である。運転手が大声で呼びかけると、のこのこやって来て、車の中をのぞき込んだ。人間を怖がる様子はまったくない。草原遠くにはスリランカ・マダラジカの群れも見られる。

10分ほど走ると、駐車場があり、車はストップ。ここから先はハイキングコースである。この国立公園内には猛獣はいないとのことだが、地図もなく、未知の山を歩くのは若干不安である。運転手に確認したら、スリランカには蛇はいないとのことなので少々安心する。身支度を整え、掲げられた案内図を頭にたたき込み、1人草原の道を歩きだす。大地は大きくうねりながら続き、その中をいくつもの小川が流れる。遠くに先行パーティの姿が見える。所々に照葉樹の森がある。花は少ないが、それでも、赤や青の南国らしい原色の花が咲いている。さわやかな朝の空気は実に気持ちがよい。陽が昇ると暖かくなった。セーターを脱ぐ。約40分も歩くと、断崖絶壁の上に出た。"Little World's End" との表示がある。何組かの先行パーティが休んでいた。

再び、草原と森の入り混じった道を進む。15分ほどで、"Greater World's End"に到着した。目の前には1,000mにも達する大絶壁が落ち込んでいる。柵もなく、覗き込むと怖い。それでも、周りが穏やかな地形のためか、「地の果て」という言葉から感じるような切迫感はない。絶壁の先には低い山並みが連なり、中腹にいくつもの集落が見える。

小休止後、再びうねる大地を進む。オランダから来たという若いアベックと前後する。所々湿地帯もあり、泥濘に足を取られないで通過に苦労するようになる。小川に突き当たった。飛び越えるのはちょっと危なそうなので、3人とも裸足になって渡る。後から追いついてきた、オーストラリアからのアベックが、飛び越えることを試みる。男は成功したが、女は川に落ちた。皆で大笑いである。5人一緒になって先を進む。森の中を少し登ると、轟音が響きだし、遥か下の谷間に大きな滝あるようだ。案内図 にあった"Baker's

Fall"である。行ってみることにする。5人でかなり足場の悪い急坂を降ると、見事な滝が現れた。

にあった"Baker's

Fall"である。行ってみることにする。5人でかなり足場の悪い急坂を降ると、見事な滝が現れた。

森を抜け、草原の道を進む。反対側から、ガイドに連れられた何組かの団体客がやって来る。前方で子供とその母親が何かを見つけて騒いでいる。行ってみると、蛇である。1mほどの黒い蛇がうずくまっている。「スリランカには蛇はいない」と聞いたのだが。戻ってから運転手にそのことを言うと、「蛇がいるわけがない。トカゲを見誤ったのだろう」と、最後まで自説を曲げなかった。程なく、車の待つ出発地点に帰り着いた。約4時間半のハイキングであった。

山を下る。ヌワラ・エリヤの街まで戻り、今度はラブーケリ・ティー・センター(Labookellie

Tea Centre)を目指す。スリランカ有数の製茶工場である。街並みを抜け、つづら折りの急坂を下る。舗装もなく、凄まじいガタガタ道である。昨日、旅行社との値段交渉の際、「トゥクトゥクで行けばもっと安い」と、変化球を投げてみたのだが、「道が悪くてトゥクトゥクでは行けない」と言っていた。なるほど、この道ではトゥクトゥクは無理だ。周りの山の斜面は見渡すかぎり茶畑である。まさに、ここはスリランカが世界に誇る紅茶の一大産地なのだ。茶畑では、長い杖を持ち、摘み駕篭を背負った女たちが立ち働いている。相当な重労働だという。彼女たちは、英国植民地時代に南インドから連れてこられたタミール人の子孫で、スリランカの最下層を形成している。未だにスリランカの国籍さえない者も多いと言われる。

街から1時間ほどで、広大な茶畑に囲まれた製茶工場に着いた。洒落たテラスに導かれて、先ずは最高級のスリランカ・ティーをご馳走になる。もちろん無料である。砂糖とミルクをたっぷり入れて飲むのがスリランカ流である。工場見学は洒落たサリーを着た婦人が英語で案内してくれる。工場の規模はたいしたことはなく、また工程も日本の製茶工場と同じである。売店で、最高級の紅茶を買う。荷物にはなるが、これに勝るスリランカのお土産はない。

運転手は仏教徒だという。日本では人の宗教を聞くのは失礼に当たるが、外国では、多くの場合、相手の宗教を確認するのはむしろ礼儀である。宗教によって習慣も違うし、タブーも違う。確認しておかなければ、相手に対し、とんでもない失礼な行為をしてしまいかねないからである。私も「あなたの宗教はなんですか」としばしば聞かれる。この場合、日本のように「無宗教」と言う答えは許されない。その様な人間の存在は想定外なのである。いつも、「仏教徒」と答えることにしている。日本人の場合、この答えが一番自然のようである。

街の中心部で降ろしてもらい、セイロン銀行で両替をし、ホテルに戻る。明日は、ヌワラ・エリヤのさらに奥に位置するハプタレー(Haputale)という街に行きたいと思っている。フロントのおばさんに行き方を相談する。実は、ハプタレーはアヌラーダプラで世話になったアマラシンゲじいさんの故郷である。「素晴らしいところなので、是非行きなさい」と勧められた。しかも、甥っ子がゲストハウスをやっているとのことで、紹介状まで書いてもらった。しかし、おばさんの話を聞いて戸惑った。「直通バスはなく、3本のバスを乗り継がなければならない。また、ナーヌ・オヤ駅から列車で行くことも可能だが、列車は1日1本。約4時間掛かる。しかも2時間程度遅れるのが普通なのでハプタレー着は19時頃になるだろう」。考え込んでしまった。

夕暮れまでにまだしばしの時間があった。散歩がてらホテルの裏の斜面を登っていった。そして、冒頭のスラムの少年と出会った。少年の"I likeJapan"の叫びがいつまでも心地よく耳に残った。「無理することはあるまい。この心地よさを胸にキャンディに戻ろう」。ハプタレー行きを諦めた。

日が暮れとともに、どこからともなく読経の声が聞こえてきた。

スリランカ紀行(4)に続く