やがて視界の歪みが収まり、

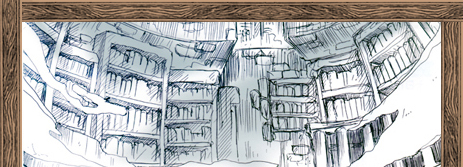

私はいつだったか訪れた覚えのある、無数の書架に囲まれた孔の底にいる自分に気が付いた。

そこに居たのは確かに以前会ったことのある二人だった。

いずれもただならぬ表情で、空気は張りつめている。

二人がお互いを受け入れられぬ存在であることは明らかだ。

一人は前にここで出会った片眼鏡の老人。

彼の前にある机の上には本が積みあげられていた。

熱した型を装丁に使われている革に当てた時の焼けた匂いが微かに残る中、薄く伸ばした金箔で箔打ちを施しているのだ。

いま一人は見覚えのある携帯劇場師……彼女の物語こそが、全ての発端だった。

ハンドルに掛けられた彼女の手がゆっくりと動き、

劇場箱の中では老人の人形が悲愴なオルゴールの音に合わせて一歩、一歩と舞台の縁へと進んでいく。

私が現れたことに、二人は気付いている。

しかし、お互いに相手から目を離すことができないでいるようだった。

二人の手は見えない何かに抗いながら、それぞれの仕事を推し進めているのがわかった。

彼らは戦っている。

敵の手を阻止しながら、己の仕事を完遂せんと鎬を削っているのだ。

「何故貴方がここへ……? いえ、良いところに来てくれました。

どうか私の演目をご覧になっていってください。

……今にも幽世へ落ち込むであろう、哀れな男の悲劇でございます」

「再びこの場所で会いまみえたな……。

お主が来た理由はわかっておる。

未だ読み終わっておらぬ物語を求めておるのだ。そうだろう?」

「あめ玉をさしあげます……さあ、こちらへ。

貴方の力が必要なのです……」

「儂は読み手を道具扱いなぞせんよ。

全ての物語は等しく世界なのだ。この者はそれをわかっておらん」

老人の手がゆっくりと本を積み重ね、最後の一冊に取り掛かる。

最早単音の響きとなったオルゴールに合わせ、人形が縁から――幽世へ――落ちそうになった。

ユメミヤの姿が変容していく。より小さく…小さく……

舞台から人形は落ちることなく、彼女の劇場も折りたたまれていった。

彼女の声はかすれていき、「新しい……風が…世界には……」と

絞り出したのを最後に、何も聞こえなくなった。

そこに残ったのは、一冊の本だけだった。

老人は既に手を休めていた。

机の上には、六冊の本と纏められたボロボロの紙束。

そして、金属の型をはじめとする箔押しに使う道具類。

「儂は世界の管理人だ。その変容は自然の流れに沿って行われるべきもの……

物語そのものに手を加えたり、読み手を焚き付けるような真似は好まん。

だが彼女――ユメミヤは違った。

彼女は物語を以って病を振りまき、他の物語へと伝染させていったのだ。

ユメミヤと儂の違いはただ一つ。

彼女は自分の相位より内なる物語を世界とは捉えておらなんだ。

そこにも変わらぬ人々が住み、生活を営んでいると思っていなかったのだな。

……物語の紡ぎ手にはありがちな錯覚だ」

老人は積み上げた一番上の本に手を置いた。

全ての本に金箔で『ユメミヤ劇場』と押されている。

『英雄は誰が為』『幽世猫』『壺と王様たち』『せせらぎレストラン』

そして『グラン・メディカ』の上巻と……『ある街角の物語』

脇に置かれた紙束の一番上の紙にも同じように箔押しがされている。

これは以前『ちょっぴり賢いピッカリンガル』と呼ばれた本に違いない。

「儂は全ての物語が、いずれも同等の世界であることを知っている。

なればこそ、ユメミヤが手を付けた物語を一括りに……連作とすることで

他の物語との境界を設けたのだ。

『ユメミヤ劇場』……彼女の世界に相応しい名ではないかな?」

老人は床に落ちていた本

――先程ユメミヤが立っていた場所に落ちていた本だ――を拾い上げた。

「だが、まだ不十分だ。

この連作もまた世界の一部。浄化してやらねばならん。

……そのためには、物語が完結する必要がある」

そしてその本を軽く掃い、差し出す。

>>> NEXT CHAPTER>>>