さんぽりんぐ北区を自転車で走る

修善寺

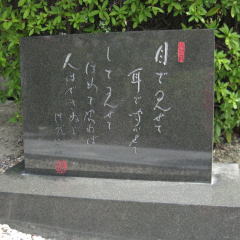

【目で見せて 耳で聞かせて して見せて ほめてやらねば 人はできぬよ】、金沢大乗寺清水浩龍和尚の言葉が石碑にきざんであります。辻町にある未神社の西隣に並ぶお寺様で、境内にはひとつひとつ足を停めてじっくり見たくなるオブジェ(?)や、心和むお地蔵様が、参拝者を出迎えてくれますよ。

安栄寺

国道41号線黒川交差点から、北東に少し入った住宅街の中に位置します。静かな庭は丁寧に手入れされていて、国道の喧騒など想像できない環境です。山門をくぐってすぐに、屋根を支える石柱に囲まれて、この六地蔵さんが祀られています。

ほかに、【金牛岡】と刻まれた丸い石碑があります。その裏に、好きなものに夢中になれた人の物語が彫り込まれています。

綿神社

それほど幅は広くはないのですが、200メートル近くある参道に圧倒されます。黒川交差点から600メートル北、41号線のすぐ脇にあります。以前から、なぜ綿なのかと気になっていましたが、かつてはこのあたりも海の一部。【海神(わたつみ)】から、想像を膨らませてみたいと思います。

参道を、自転車を押して歩き、志賀公園へと向かいました。

成願寺

誰の美術館? と尋ねたくなる雰囲気のお寺さんですね。山門(?)をくぐり、玄関から休憩室への廊下といい、さらに本堂に至ってはミニコンサートホールとしても利用できそうな造りです。本堂の丸い屋根は目を引きます。周りは静かな住宅街ですが、近くにスポーツセンターなどがあるため、道はそれほど広くないわりに、人や車の数が多いので、気をつけて。

久国寺

大曽根から清水に抜ける道の途中にあります。この梵鐘の裏側に、【岡本太郎】のサインが入っています。山門は一本南側の筋にあって、車の通りも少なく自転車で走るにはうってつけの道です。この通りはかつての【御成道】にあたり、東に進めば【下街道】、西に向かえば【稲置街道】と交差して名古屋城へとつながっていくわけです。

名城公園

名古屋城の北側に広がる市内でも有数の公園です。サイクリングコースはもちろんアスファルト、併設してジョギングコースが土を敷き詰めて造られているというやさしい施設です。毎日の日課にして、ここに通っている人も随分あるようです。公園のあちこちから、名古屋城を、正面からとは違う角度で眺めることができます。

写真の風車は、移設されました。

別小江神社

車では入りにくい、参道の名残と思われる路地の奥にあります。自転車ならではのポイント。境内の隅に【萩野村道路元標】の石柱が建っています。名古屋市内でも残されているのは、きわめて少ないとのことです。

ショッピングセンター・アピタの駐車場入り口から100メートル西に、その参道の入り口があります。車の行き来も激しいですから気をつけて。

羊神社

住宅街の中にひっそりとしたたたずまいです。ひつじ年にはずいぶん賑わいを見せたようです。自転車だからこそ立ち寄れる神社です。御清水には羊の形の注ぎ口が、かわいい姿をしています。ひつじ神社の【ひつじ】から、この地区の【辻町】の名前が生まれたそうです。

常光院

山田天満宮の西隣にあります。毎年、節分には地区の人達の手伝いもあって、豆まきが行われます。そのおり振舞われる甘酒は寒さの中、おいしいそうです。

この常光院のすぐ西側に、かつて【大久】という酒屋さんがありました。そこから暖簾分けした【金虎】という造り酒屋さんが、今もその少し北にあります。天神橋を渡ると【東龍】という造り酒屋さん。このあたり、きれいな水の湧き出る地域だったのでしょう。

多奈波太神社

黒川御用水跡街園に沿って名古屋城に向かう途中、今は北区役所近くで名古屋高速の出入り口にぶつかるため、反対側の歩道に移り、しばらく西に進むと、この神社があります。ちなみに、庄内川の向こう側の西区には【星神社】があって、いわゆる【たなばた】の物語が残っているそうです。

霊光院

上飯田の斉藤四良右衛門が元和元年【1615】に祖先の冥福を祈って建てられ、法名【霊光院吉岸宗禅居士】から、その名を採ったのだそうです。区画整理も進んで、周囲の環境もずいぶん変わってしまいました。墓地の一角に、矢田川の堤防の名残が、住宅地の中に溶け込んでいます。

黒川御用水跡街園

春は桜が見事です。桜、さくら、サクラ、SAKURAと満開になります。桜の木が密集して育っていますから、満開時には、その量に圧倒されます。川沿いに通路は少々細めですが、名城公園西側から西区筋違橋あたりにくると、普段とは違った角度からの名古屋城が楽しめます。

黒川樋門

矢田川の川底を通って、庄内川から取り入れる水の出口にあたります。このあと、水は黒川御用水を経て、名古屋城から堀川へと進みます。矢田川を守山区側へ渡ったところには、庄内川からの水の取り入れ口にあたる庄内用水元杁樋が見られます。かつては渡し船も行き来していたとか。

自転車を押して歩きたいスポットのひとつです。

ふれあい橋

成願寺町と味鋺を結ぶ橋で、車は通れません。矢田川と庄内川が並んで流れるところで、中央の堤防をはさんで200メートルほどの橋が2本つながっている造りになっています。風の通りも良く、ひと息入れるには安心の空間です。

金神社(こがね神社)

国道19号線沿いにある山田郵便局を東へ50メートルも入ったところの山田天満宮、その境内の西の隅にあります。ここの御神水で金銭を洗い清めると御神徳が得られると伝えられているところから、最近では宝くじを持ち寄る人が多いらしいです。

山田天満宮

千種区の上野天満宮、中区の桜天神社と並んで、受験シーズンには観光バスを使っての団体まで訪れます。境内には、受験を希望している学校の方角に向きを合わせて合格を祈願する牛の像などといった、ちょっと触れておきたいものなど、ユニークな一面もあります。

首切り地蔵

稲置街道の途中にあるお地蔵様。街道は味鋺護国院の北側をまわり、味鋺の住宅街を抜けていきます。車一台がようやく通れるほどの道で、小牧方面へと続きます。首切り地蔵が祀られている場所のすぐ南に、かつて【大伝】と呼ばれた造り酒屋【戦後は双葉酒造】の立派な屋敷が見られます。

今は、その屋敷の塀だけが残され、デイケアセンターにと様相が変わっていました。

味鋺護国院

周辺は車一台がようやく通れるぐらいの道が縦横に走っています。すぐ東隣りには味鋺神社が並んでいて、護国院とは対照的にモノトーンのたたずまいです。樹齢何百年という大木と神社奥の竹やぶとがいっそう静けさを引き立てています。

志賀公園

市内にはけっこう大きな公園があるものです。そして多くの人がいろいろな時間の過ごし方でそこに集まっています。市内を走っていく途中、ひと休みするのに良い場所だと思います。池の淵のベンチに腰掛け、おにぎりを食べていたら、スズメやハトが近づいてきました。

天神橋

国道19号線、矢田川にかかっています。天保年間【1830〜1844】、守山区瀬古の高牟神社に菅原道真の画像がしまわれていましたが、事情により山田【北区】の質屋に預けられました。高牟神社の氏子により村の宝であるから返してほしいという訴えから、その所有者の確定のため明治時代になって裁判が始まり、明治5年、半年間は高牟神社、半年間は山田の質屋大坂屋久兵衛【最近では造り酒屋、大久】で保有することになりました。天神様が半年ごとにわたる橋ということで、【天神橋】という名前がついたそうです。

shop info店舗情報

イトウサイクル

〒462-0810

愛知県名古屋市北区山田4丁目2-18

TEL.052-981-9805

FAX.052-991-6433

登録番号 T3-1800-0300-1306