【航空取材を取り巻く危険な現状】

(1) 放送会社の自社社員への安全管理責任の放棄

- 自社の社員の安全を

航空会社の操縦士の記憶と経験に一任するという、呆れた放送会社の安全感覚

- 企業努力を伴わない不思議な放送会社の競争

-

航空取材において、

十分なカメラ防振機能を有するカメラシステムを導入していない

放送会社においては、他社との映像におけるブレの差が

明らかであるため、被写体に接近し、

それによって画面上のブレを他局と同程度にするか、あるいはブレの大きい映像で我慢するかの

選択を

迫られる。

一方で航空法

および航空法施行規則においては、最低飛行高度が明確に

定められている。

競争原理が当然働く放送会社関係においては、一般に後者の選択は許されず、

結果として、極めて危険な低空飛行が横行することになる。

しかし、この「危険な低空飛行によって他社と競争せざるを得ない」という判断自体がおかしな話

である。

競争力を高めるためには、高性能なカメラ防振システムを導入するという当然の

「企業努力」をまず行うべきである。

事実、本件事故当時に高性能カメラ防振装置を採用していたのは、全国民間放送73社のうち

5割強に達し、またヘリの機数で算定すれば、

信越放送(SBC)自身の調査でも60機中39機、

なんと65%が採用している。

しかも信越放送(SBC)は、1996年4月27日に同じ長野県内で発生した、

長野放送とTV信州とのヘリ衝突墜落事故(乗員7名全員が亡くなった)の後に、社内外から

高性能なカメラ防振システム導入の要請があったにも関わらず、コストを理由に

導入を見送り続けてきた、との証言もある。

つまり、社員の命とコストを天秤にかけるという信じ難い判断基準を用い、さらに

「コストを優先させる」という、到底信じ難い判断を

信越放送(SBC)という会社は

行ってきたのである。

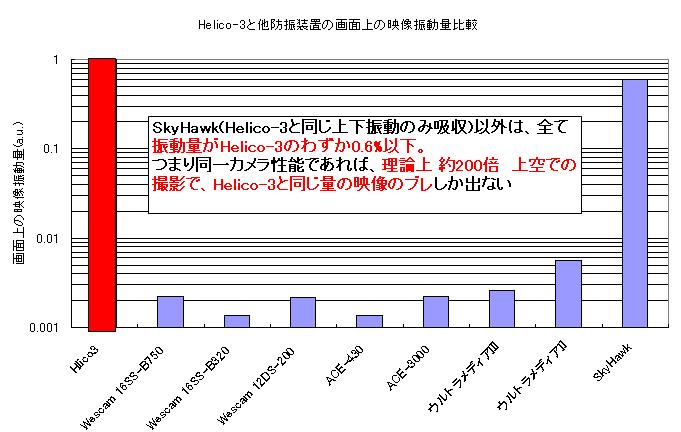

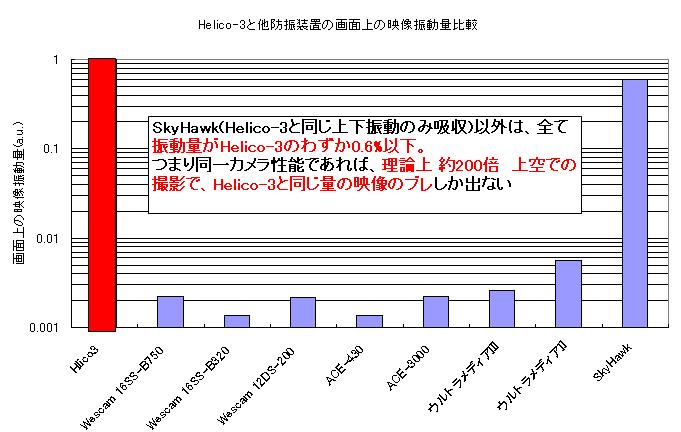

- カメラ防振システムの比較

信越放送が使用していたカメラ防振システム(Helico-3)と

他社が使用している高性能カメラ防振装置とで、いかに映像上での差があるかを調査した。

その結果、SkyHawk(Helico-3と同じ上下振動のみ吸収)以外は、

全て振動量がHelico-3のわずか0.6%以下。

つまり同一カメラ性能であれば、

理論上約200倍上空での撮影で、Helico-3と同じ量の映像のブレしか出ないことが

明らかになった。

(2) 送電線への航空障害標識設置がほとんど行われていない実態

全国の鉄塔および送電線のうち航空障害標識設置物件は数%という「信じ難い」現状

過去の「ヘリコプター送電線接触事故はなんと131件」もある

- 1964年から2006年までのヘリコプターの墜落事故は575件、そのうち、架線事故は131件を占めている。

- 1998年以降、ヘリコプター送電線接触事故はなんと8件

である。

1990年以降における、志奈の事故と同種の事故 (ヘリコプター送電線接触事故) の詳細は

こちらから。

(3) 放送会社と航空会社との関係

年度末に不必要な航空取材が多発する現状

多くの放送会社が、社外の航空会社と航空取材の契約を締結をしているが、契約の多くは例えば

「6ヶ月飛行時間90時間」という具合に契約期間と

飛行時間を規定している。

そのため契約期間末になり、契約飛行時間に達していない場合、

それまでは航空取材の必要性が無いと

判断されていた類のニュース素材についても、

航空取材を乱発させるケースが多く、

志奈の事故もまさにそのケースであったと言える。

TOPへもどる