知りすぎていた娘

第1章 無防備首都

さわやかな夏の日差しが窓から差し込んでいるが、部屋の中は陰鬱な空気が垂れ込めていた。

予期せぬ報告から数日が経っていた。

王女一行はまだ衝撃から醒めやらず、大皇后の別邸で無為に過ごしていた。

その場にいたのはエルミーラ王女とメイ、それに親衛隊長のロパスだったが、三人とも押し黙ったまま口を開こうともしない。

そんな所に戻ってきたのがコルンバンだ。

「それで?」

エルミーラ王女がその姿を認めると、少々いらついた口調で促した。

だが彼は首を振って答える。

「やはり、情報には間違いないということでした」

「そうですか……」

王女は大きくため息をついた。

この数日間、わずかな可能性にかけてあの報告についての再調査を命じていたのだが―――その希望もこれで潰えたということだ。

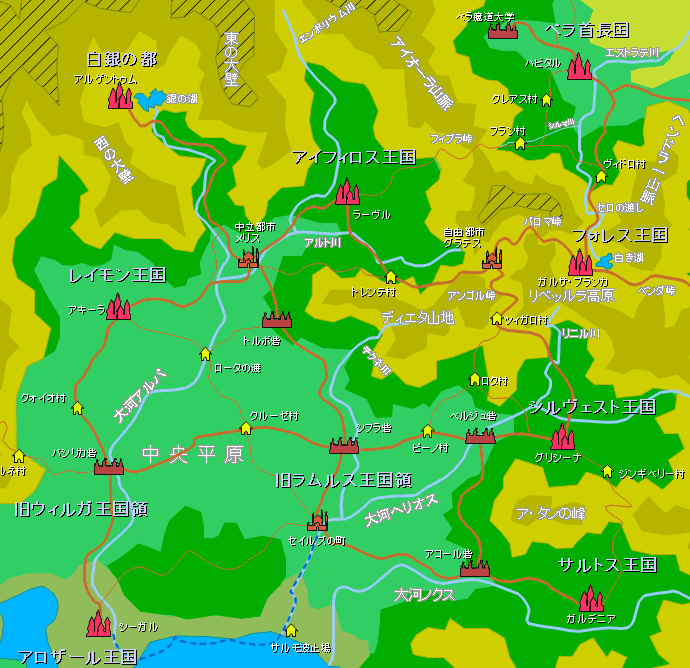

「現在レイモン軍はメリスを出て街道を北上中とのことです。一週間もしないうちに先鋒が銀の湖の畔にまで達するとの見込みです」

王女は唇を噛みながら卓上に広げてあった地図を見つめた。

それから顔を上げると誰ともなしに尋ねる。

「一体どういう誤算があったというのですか?」

コルンバンは側にいたロパスの顔をちらっと見て、ゆっくりと首を振った。

エルミーラ王女は再びむっとした表情になったが、それ以上問い詰めることはしなかった。

そうしたところで答えが得られるわけではないことは重々承知していたからだ。

《でもどうして?》

メイも考えてみた。

王女の言うとおり何かが間違っていたのは確かだが――― 一体それは何だったのだろう?

そうは思ってもこの戦略だの戦術だのといった話は、何度聞いてもぴんと来ない。

そもそも何でもっと仲良くできないのだろう? どうしてまず相手を攻めるところから話が始まるのだろう?

戦争して相手の国を滅ぼしたりするよりは、交易し合っている方がずっと互いに幸せなのではないのか? フォレスみたいに何もない小国が豊かでいられるのは、そのようにしていろんな国と仲良くしてきたためだし……

《全く男の人たちは……》

などと文句を言っていても始まらない。

相手がこうして攻めて来てしまった以上、こっちだってそれなりに対処せざるを得ないのだから……

それはともかく当初は“そんなことはあり得ない”と説明を受けていたのだ。

とすれば王女でなくとも『どうしてそうなった?』と問いたくもなるだろう。

「あのー……」

そこでメイは尋ねてみた。

「なんだ?」

ロパスが彼女の顔を見る。

「メリスではタンブルさん達がずっと調査されてたんですよね?」

「ああ」

「何でこんなぎりぎりまで気づかなかったんでしょうか?」

「そこが分からないのだ」

ロパスは少しむっとしたような顔で答えた。メイは慌てて手を振った。

「えっと、いえ、確かお話では、軍を動かすには何というか、予兆があるから、それを調べたらいいんでしたよね?」

「ああ」

ロパスは軽くうなずいた。

軍隊を動かすということは、何万人もの兵士と彼らが必要とする物資を輸送するということだ。それが途轍もなく大変なことだというのは今まで何度も聞いてきた。

少なくとも元厨房の倉庫係だったメイにとっては、何万人分もの兵士達の食糧を確保しなければならないという話に関しては、心の底からその大変さが理解できた。

「今回はそれがなかったんですよね?」

「そういうことだが? それで?」

そこでメイはちょっと思いついた事を言ってみた。

「いえ、その、例えばトルボの軍がわーっとこっちに来たらどうなんでしょう?」

「どういうこと?」

それを聞いて王女がちょっと眉を顰めた。

トルボとはメリスの近くにある城塞だ。

「いえ、そこの人たちが来たんなら兵士を予め移動させる必要はないし、兵糧とか武器なんかも元々あるだろうから、すぐに来れるんじゃ?」

それを聞いてロパスと王女はちょっと顔を見合わせた。

だが首をかしげながらロパスが尋ねる。

「でもそうするとトルボががら空きになってしまうぞ? そこは誰が守るのだ?」

「え? さあ……」

もちろんそうすればトルボ砦は空っぽになる。

「そんな状況でアイフィロスが動かないわけありませんね?」

王女の言葉にメイもうなずかざるを得ない。

アイフィロス王国は都のシンパとして名高い。

眼前の敵が彼らを放置して都を攻めに行ったなどとなれば、彼らは二重の意味でコケにされたことになる。アイフィロスのエルゲリオン王が動かないはずがない。

そのとき話を聞いていたコルンバンがロパスに尋ねた。

「でももしメイの言うようにトルボの軍が出てきているとすれば、これはアイフィロスをおびき出す作戦なのではないでしょうか?」

だがロパスは首を振った。

「そうかもしれないが、報告では現れた軍は南の渡しを渡って西方の平原に布陣したとある。これは西から来ている可能性が高い」

トルボはメリスの南東だ。素直に来れば南東の渡しを渡って来るはずだ。

「でもトルボからでも南の渡しの方に行けないことはないんですよね?」

メイは尋ねてみた。

地図を見ればアルバ川の南岸を行けば南の渡しにまで歩いて行けそうだが……

しかしそれを聞いたロパスは再び首を振る。

「それはそうだな。だがどうしてそんなことをする?」

「どうしてって……トルボから来たことを隠したいとか……」

「アイフィロスをおびき出したいのだとすれば、トルボが手薄になっていることをアピールした方が良いだろう?」

「え? まあ、そうですよね……」

レイモンが都を攻める可能性としては、そうするふりをして小国連合側の軍をおびき出す事が考えられた。

その理由は平原の戦いはレイモンの方が慣れているからだというが―――それならばもっと相手が出てきやすいよう隙を作っておくのが普通だろう。すなわち堂々とトルボが空っぽだと見せた方がいいということなのだが……

でもそこまで露骨に罠だと知らせたら相手も引っかからないように思うのだが―――ところがそう思って尋ねたら、罠と分かっていてもそうなったら出て来ざるを得ないだろうとか言われるし……

《はあ……》

このあたりになってくるともう頭が混乱してくる。

「でも西からって、アキーラの方にはそんなに軍隊はいないんですよねえ?」

メイが尋ねるとロパスはうなずいた。

「ああ。各地の守備隊併せて数千というところか?」

「数千くらいじゃ都を攻めるなんて、無理ですよね?」

「論外だ」

攻める方は守る方より数が多くなければならないらしい。

常々ロパス達は都を本気で攻めようと思うのなら、最低数万以上の軍勢は必要だと言っている。もちろん彼女にそれを疑う理由もない。

《うー……》

大体このあたりでいつも議論はループしてしまうのだ。

要するに常識的に考えれば、こんなことをしてもレイモンに勝ち目はないのだ。

だからこそ王女達はあくまでレイモンの狙いは小国連合で、都方面が実際に攻められることなどないと考えて、こうして都までやってきていたのだ。

だがその見込みは見事に外れているわけで……

「だとしたら後は……?」

それはほとんど独り言のつもりだったのだが、気づくと全員が彼女の方を見ている。

「後は?」

ロパスが真顔で彼女に問いかけてくる。

もちろんメイがそこまで真剣に考えていたわけではない。

そこで彼女は半分冗談のつもりで答えたのだが……

「例えば……調子にのってるとか?」

「は? どういうことだ?」

ロパスは眉を顰めた。

「ほら、レイモンはクォイオとかシフラで大勝利してるから、それで調子に乗って今度も簡単に勝てるって思ったとか……」

だがそこまで言った所でロパスは顔を真っ赤にして怒り出した。

「馬鹿者! そんなことがあるか!」

「わ! ごめんなさい!」

「メイ殿! 貴公もゆくゆくは女王の秘書官となろうというのだ! それがそのような甘い考えを持っていてどうするかっ!」

「すみません。すみません」

「あの戦いでのレイモンの勝利は、決して偶然でも幸運でもないのだ! 相手が運頼みで戦っているなどと考えたら、それこそその瞬間にこちらの敗北が決まったようなものだ! そもそも戦いとは……」

《ひえええ!》

ロパスが説教を始めようとしたところで、エルミーラ王女が割って入った。

「まあまあ、ロパス。そのことはこの子も分かってると思いますから」

「でもエルミーラ様……」

不満そうなロパスを王女は押しとどめた。

「とにかく普通に考えれば訳が分からないというのが実情ですよね? だとすれば何か普通じゃないことが起こっていることだけは確かです。そのことが言いたかったのでは? まあ、少なくとも調子に乗っているのではないとは思いますが……」

そう言って王女はメイを見てにっこり笑う。

「すみません」

「そうですな……」

ロパスも苦笑いしてメイに軽く手を振った。

とにかく状況が行き詰まっているのだ。皆少々かりかりしているのは仕方がない。

それから一同はまた顔を見合わせるとため息をついた。

「でも本当にレイモンはどうするつもりなんでしょう?」

王女のその問いにロパスもコルンバンも首をかしげる。

少なくとも現在の情報では相手は本気で攻めてきているらしいが……

「お話では普通に守ってればいいんですよね?」

メイの問いにロパスはうなずいた。

「ああ、そうだな」

誰もが分からない点は、都が単に守りを固めたらどうするつもりなのだ? ということだった。

このような状況ではごく普通の判断だろうし、その上ここは地形的にも守りやすい。そんな防衛線を突破するのは大変難しいと聞くし、そうなれば戦線は膠着して長期戦になるだろう。

だが長期戦はレイモンの方がまずいはずだ。

都には当然それだけの食糧の備蓄はあるだろうし、数ヶ月も粘れば冬が来てしまう。

フォレス同様にこちらの冬は厳しい。そうなったらレイモンはどうするつもりなのだろう?

結論としてはあっちの方が無理なのでは? ということなのだが……

一同がそんな話をしているところに、リモンがやってきた。

「王女様、大皇后様がお見えです。それとハヤセ様が」

「え? お通しなさい」

リモンがうなずいて扉を開くと、メルファラ大皇后と共に初老の紳士が入ってきた。

彼はハヤセ・アルヴィーロといって、大皇后の大叔父にあたる人だ。

王女の歓迎パーティーのときにも来ていてメイも挨拶した記憶があるが―――その人がどうして今来ているのだろうか?

「いらっしゃいませ。ファラ様。それにハヤセ様」

王女が立ち上がって正式な挨拶をすると、アルヴィーロも深々と頭を下げた、

「どうか堅苦しくなさらずに。エルミーラ様。どうかアルヴィーロとお呼びください」

「それではアルヴィーロ様。どうかおかけになってくださいな」

アルヴィーロは促されて近くのソファに腰を下ろした。

その間にメイはリモンと共にお茶の用意をするために隣室に下がった。

準備をしながらメイはリモンに尋ねた。

「今日来られるっておっしゃってました?」

リモンは黙って首を振る。

今までは大皇后が来るときには必ず先触れの人が来ていたのだが、こんなにいきなり、しかも別の客人まで連れてくるというのはどういうことなのだろうか?

メイがお茶を持って戻って来ると、場に妙な緊張が漂っている。

「あの……私どもがですか?」

「はい。唐突なのですが、是非お願いしたいのですよ」

いったい何の話なのだ? 王女のあの驚きようは?

それに側にいたロパスとコルンバンも無言で顔を見合わせている。

「でも私などが参加してよろしいのですか? 私の血筋などに関しましてはよくご存じだとは思いますが……」

その言葉にアルヴィーロが首を振って答えた。

「もちろん存じております。しかし今はもうそういうことを言っている場合ではないのです。特にこの都にいらっしゃる以上、あなた方の運命も私どもと一蓮托生ですし」

「確かにそうでしょうけど……」

なんだか尋常でない雰囲気だ。

メイはアルヴィーロにお茶を出した後、コルンバンにこっそり耳打ちした。

『すみません。どうしたんですか?』

コルンバンが小声で答えた。

『都の防衛会議に出て欲しいそうだ』

その言葉の意味が脳に染み渡った瞬間、メイは思わず声を上げていた。

「ええ? それって……」

それから慌てて口を押さえる。

王女達が一瞬メイの方を見る。普段なら笑うなり怒るなり何らかの反応があるはずなのだが、今回は全くの無反応ですぐに正面を向いてしまった。

それから大皇后が言った。

「本当に唐突な話だとは思いますが、ミーラ様方はこの間ベラとエクシーレを相手にして実際に戦闘を体験されておられます。しかし都の者でここ三十年、そういった経験をした者はございません」

「確かにそうではございますが、でも私ではごくありきたりの助言しかできませんが……」

だが大皇后はそれを遮って言った。

「都がこのように攻められたことなど、長い歴史上初めてのことでございます。それ故にいろいろと動転している者も多く、だからこそその常識的なお話が役に立つと思うのです。最初にも申しましたとおり主の同意もございますし……」

主ということは―――カロンデュール大皇の承諾もあるということか?

「私からもお願い申し上げます」

こうして二人に頭を下げられては断り切れるはずもなかった。

そこで王女はうなずいた。

「了解致しました。参りましょう。確かに今、都は未曾有の危機にさらされておりますが、そんなところに私どものささやかな体験談がお役に立てれば光栄でございます」

「ありがとうござます。エルミーラ様。いらっしゃって頂いて、決して無駄にはならないと存じます」

と、こんな調子でエルミーラ王女は白銀の都の防衛会議にオブザーバーとして参加することになったのだった。

もちろん王女が行くということは秘書官のメイも同行するわけだが……

《何だか最近正念場が多すぎるんじゃない?》

メイは内心ため息をついた。

しかも王女は正念場慣れしてきているのか、そういうところでとんでもないことをしでかす傾向があるし……

その翌日、エルミーラ王女とメイ、そしてロパスの三名は銀の塔にいた。

銀の塔―――いつ来ても圧倒される建物だ。

都に滞在中、ここには大皇后に案内されて何度か来たことがある。そのときは観光のような物だったので見学したのは大皇の謁見の間とか、お披露目の開かれる大広間、それに塔の頂にある眺望の間などだ。

それだけでも結構な時間がかかったのだが、それは巨大な銀の塔にある施設のほんの一部にしか過ぎないのだ。

それ以外の大部分は政務のフロアだったり魔導師達が集うフロアなどだが、当然のことながら部外者は立ち入り禁止だった。

ここに、特にベラの関係者が入るというのは多分シフラ戦の前に行われた合同会議以来かもしれない―――そう思うとメイは何だか体がぞくぞくしてきた。

もしかしたらこれってそのときに匹敵する大舞台なのでは? 相手も同じレイモンだし……

「こちらになります」

見上げるような銀色の扉の前で、案内役のイクストーヴァ氏が言った。

彼は昨日やってきたハヤセ・アルヴィーロ氏の部下で、今日はここの案内役を務めてくれている。年齢は四十前後の背の高い男性だ。

それと共に銀色の扉が音もなく開くとその先は大会議室だった。

すなわちここが白銀の都の中枢なのだ。

《ふえー……》

銀の塔はその名の通り上から下まで銀色をした不思議な素材で造られている。

一見金属に見えるが、触っても冷たくないし錆びることもないという。床には紫色の絨毯が敷き詰められているが壁面や天井はどこも銀色に輝いている。

大会議室全体ははゆるい階段状になっていて、どこからでも座っている人々の顔がよく見えるようになっている。

前方には議長席があり、その向こうに特別にしつらえられたボックスがあるが、そこが大皇の座のようだ。

今まさにここで都の防衛会議が開かれようとしていた。

ここに揃っている人々は白銀の都の評議会の面々だ。都の最高権力者はもちろん形式的には大皇なのだが、政の実際はこの評議会で協議され決定されたものを大皇が布告するという形になっている―――すなわちここが都の最高決定機関なのだ。

そんなことを復習しながらメイは思いっきり落ち着かなかった。

《それで今日は何してればいいのかしら……》

ガルサ・ブランカ城で会議があるような場合は、資料を揃えたり段取りを確認したりと様々な雑用があるのだが、今回は何しろぶっつけ本番だ。資料など何もない―――というより自分たちが何をすればいいのかよく分かっていないのだ。

昨日の大皇后達の話は、何だかとりとめがなくてよく分からなかった。

急な侵攻に動転して少々非現実的なことを言い出す者がいる、とかいうことらしいのだが……

多分、都を防衛する際の作戦についていろいろと紛糾しているのだろうが、こちらだって軍事的なことは専門外だ。

確かに色々と実戦を体験はしているが、それ故に敵味方の軍の内容や規模、地勢などが分からないと何とも言えないというのが実際の所だし……

『とりあえず話を聞いてみて、難しいことはロパスに任せましょう。この中では一番詳しいでしょうから』

昨夜王女とその話をしたときは、結局そういう事になったのだった。

そんなわけなのである意味メイは気が楽だったが、王女の向こうに座っているロパスは少々顔が青ざめている。

当然だろう―――だがこの場合、彼に頑張ってもらうしかない。

やがて定刻になると鐘が鳴った。

それと共に集まった全員が起立する。メイ達も慌ててそれに習うと、奥の通路からカロンデュール大皇が入ってきた。

前に一度会見したときはもっとカジュアルな感じだったのだが、こうしてみると何だか神々しいオーラを発しているようにも見える。

一同が大皇に向かって礼をする。彼がそれに答礼すると会議が始まった。

まずはこういった場合、おきまりの挨拶から始まるのは何処も同じようだ。得てしてそれが延々と続くことも多いのだが、さすがに今回は事態が事態だ。早々に会議の本題が始まった。

まずはレイモン軍の進行状況が報告された。

それは昨日王女達が確認した情報とほぼ同じだった。

報告が終わると議長が言った。

「……さて、このような状況でありますが、これに対して我々はどう対処すべきでありましょうか? マグニ殿」

議長に促されて少し頭の薄くなった紳士が立ち上がった。

メイの横に座っていたイクストーヴァが小声で王女達に説明する。

「彼がマグニ本家の当主アドラート様で、魔導軍の総帥をなされています」

それを聞いた途端にメイはちょっと血の気が引いた。

《マグニの本家って……この間半殺しにした“若様”の父君?》

見ると王女もうなずいているが―――ちょっと顔が強ばっている。

とにかくここは全力で知らんぷりだっ!

まず今はレイモンの侵攻が問題だし、そのことに意識を集中しておかねば……

アドラートは一同の顔を見回すと、一度咳払いをしてからおもむろに話し始めた。

「ご一同。今、我々の都に歴史上始まって以来の危難が降りかかってまいりました。あのレイモンがついに我らが都に牙を剥こうと動き始めたのです」

なかなかよく通るいい声だ。

「さて今我々はこの未曾有の危機に心を一つにして当たっていかねばなりません。人心がそれぞれあらぬ方を向いているようでは、この危難を乗り越えていくことは不可能なのであります」

うん。確かにその通りだ……

「そのためにはまずご一同には思い起こして頂く必要がございます」

それからアドラート氏は演説を始めた。

「かつて、我々の祖先は東の帝国の暗き窖の中で光という物を知らずに過ごしておりました。ただただ永劫に続く圧政の下で、その日を生きていくのみの生活でありました。いや、それは生きると言うにはあまりにも死に近かったと言えましょう。ただ現在が続いていくだけ。そこには明日への夢も希望もない。ただ永遠の現在とは、いったい死んでいるのと何が違っていると言うのでしょうか?」

メイ達はちょっと顔を見合わせた。

どうやら少々長い前振りが始まったようだ。何処でもこういったおじさんが演説を始めるとこうなってしまうらしいが……

「そこにかの御方が現れたのです。だがそのお姿は最初は普通の者と区別が付かなかったと言います。地味な灰色の服装をしたその方の背後には、黒と白のローブを纏った女性が二人付き従っておりました。でも別にそんな一行がいたからといって何も珍しくはありませんでした」

まあここが都である以上、この御方の話が出てくるのは仕方ないだろうが……

「しかしその御方が立ちあがり口を開いたとき、人々は何か決定的に違うことが始まったことに気づいたのです……いや、圧倒的に多くの者は気づいてはいませんでしたが、それに気づいた者が確実に存在したということなのです。幸運なことは我らの祖先がその一員だったということでしょう。もちろん、その御方こそが、我らをこの都まで導いた大聖その人でした」

アドラートはそこで少し言葉を切ると、ぐるっと一同を見渡した。

「大聖は人々に問いかけました。『お前たちは何をしているのか?』と……もちろんそれはひどく簡単な問いに思えました。自分が何をしているか知らない者などいないと。誰もがそう思いました。何人かの者はその通りに大聖に向かって答えました。すると大聖は微笑んで答えました。『そうか。分かっているか』と……」

メイは思わずエルミーラ王女の顔をちらりと見たが、彼女も首をかしげている。

「しかし人々の中の何人かはひどく戸惑っていました。彼らは感じていました。確かに自分たちは今何かをしている。機械を操作して様々な物を作っていたり、できあがった物資を輸送していたり。誰もが自分のしていることを知っていると思っていると……だが改めてそう問われたとき、本当にそうなのか確信が持てなくなっていたのです……」

メイはちょっと気が遠くなってきた。

《この人、これずっと話すつもり?》

都だろうとベラだろうとエクシーレだろうと、大聖の行状を知らない者などいない。

いまアドラート氏が話しているのは“大聖様の三つの問いかけ”として知られている非常に有名なエピソードの一つで、メイは何十回となく読んだり聞いたりしていて、もうほとんど暗記してしまっているような代物なのだが……

そのエピソードでは最初に大聖は人々に対して『お前たちは何をしているのか?』と問いかける。

次に彼は『お前たちは何故それを行っているのか?』と問いかける。

最後に彼は『お前たちは誰だ?』と問いかけるのだ。

人々はそれを聞いて『そんな馬鹿馬鹿しい事を訊いてどうするのだ?』と大聖をあざ笑った。そして多くの者はそのまま去って行ってしまった。

だが後に少数の者達が残された。

大聖の問いかけに心乱された者達だ。

彼らは大聖に『どうしてそんなことを尋ねるのか』と訊き返した。

すると大聖は『もちろん知りたかったからだ。お前たちが誰で、今ここで何をしてるのかを』と答えたのだ。

多くの者にとってその言葉は意味不明だった。

そこで一人の男が彼に問いかけた。『それではあなた自身は今の質問に答えられるのか?』と。すると大聖は笑って答えた。『もちろんだ。私は今この都を滅ぼすためにここにいるのだ』と。

それを聞いた人々は青くなって『どうしてそんなことをするのか』と尋ねた。

すると大聖は答えた。『なぜならここは既に墓場だからだ。墓場に生きた者がいてはならないのは当然であろう?』と。

人々は恐怖に駆られた。そして彼らは尋ねたのだ。『一体あなたは誰なのだ?』と。

すると大聖は『私はそれを可能にする者だ』と答えた―――と、まあ、こんな調子でこの後大聖に従っていくことにした七人の男達とその家族の話が延々と続くのだが……

いや、メイはこういった伝説は大好きだったから、こんな話を聞くこと自体が嫌なのではない。それどころか大聖の本場である都では何か違った結末になるのでは? と興味があった位なのだが―――ただ、それ以前に素朴な疑問があった。

《これって防衛会議で話す内容なのなのかしら……?》

メイは王女やロパスの顔を見た。彼らもやはり首をかしげている。思っていることは同じらしい―――とは言っても、やめろと口を挟める立場ではないし……

アドラート氏は延々と話し続けた。

その内容も細かいところではベラでの伝承と違っているところもあったが、大筋はやはりメイの知っているとおりだ。

何故そんなことを彼が延々話し続けるのか、遅まきながら他のメンバーも疑問に思い始めたようだ。

そんな空気を察してやっと議長が彼の演説に割って入った。

「さて、マグニ殿。あなたが歴史に対して大変造詣が深いことは皆存じ上げてあります。しかし今は差し迫ったレイモンの危機について話し合いたいと思っています。このお話はそれにどう関係なさるのでしょうか?」

それを聞いてアドラートはにやっと笑った。

「いや、申し訳ありません。つい前置きが長くなってしまったようですな。しかし決して私は無意味な事を話していたのではございません。もう一度申しますが、我々はこの未曾有の危機に心を一つにして当たっていかねばなりません。そこで思い起こして頂きたかったのでございます。そうなのです。我々が一体何者であったのか、何故ここにいるのか、そして我々はここで何をしているのか? ということをなのです!」

アドラートはそう強調して言葉を切ると、一同の顔をじろっと見渡した。

《??》

えーっと、確かに何か彼はすごく大切なことを言ってるみたいなのだが―――今ひとつ意味がよく分からないのだけれど……

それから再び彼は話し始める。

「我らが祖先達は大聖様を信じ付いていきました。この地は大聖様が私達を導いてくれた約束の地なのです。もしあのときアスタルが、カマラが、エルノンが大聖様の言葉に疑いを抱いていたらどうなっていたでしょうか? クアン・マリも、マテラも、ル・ウーダも、そしてヴァリノサも彼らが大聖様を信じていなければどうなっていたでしょうか?」

アドラートはどんとテーブルを叩き、それから首を振った。

「もはや語るまでもないことです。まずはこのことを今一度一人一人が思い起こす必要があるのです。すなわち何故私達はここにこうして生きているかのか? それは私達が大聖様を信じて付いてきたからなのです。だから今も我々は信じなければならないのです! そう。私達にはその確信が必要なのです! そうすれば、私達が揺るぎなき心で信じ続ければ……」

そこでアドラートは再度人々の顔を見回すと、決然とした表情で言った。

「必ずやそのとき、女王は応えてくれるでしょう! そうすればそのとき、東の帝国を一夜にして消滅させた女王の鉄槌が、彼らの頭上にも下されることになるのです!」

メイは椅子からずり落ちそうになった。

《ちょっと待って! これって……》

だが周囲から最初はぱらぱらと、やがて割れるような拍手が沸き起こったのだ。

《え?》

もしかしてこれは何かの隠喩なのか?

例えば都には“女王の鉄槌”という秘密兵器とか大魔法があったりするとか―――でもそれなら王女達を防衛会議に呼ぶ必要などないはずだが……

メイは案内役のイクストーヴァの方を見た。

彼はそれに気づいて黙って首を振った。ということは―――まさか、本気で言っているのか?

メイはぽかんとして王女と顔を見合わせた。

拍手が収まったところで立ち上がったのは、王女達をこの会議に招いたアルヴィーロ氏だ。

「よろしいでしょうか? 議長」

議長がうなずくとアルヴィーロは言った。

「マグニ殿。敵は現在街道を北上中ですぞ。我々はその敵にどう対抗するかを考えなければならないのではないでしょうか?」

それを聞いてアドラートは答えた。

「もちろんです。でも急いては事をし損じるという言葉もございます。慌てて動くのは得策ではないでしょう」

「無闇矢鱈に動けとは申しておりません。しかし私たちはもっと現実的な話をしなければならないはずでしょう」

アドラートはちょっと眉を顰めると問い返す。

「ならば問いましょう。ハヤセ殿。我々はレイモンに二度も苦汁を嘗めさせられております。その恐るべき敵に対して、それならばあなたはどう対処すると?」

アルヴィーロは一瞬言葉に詰まったが、すぐに言った。

「それはもちろん迎撃あるのみです」

だがアドラートは首を振った。

「そのことは分かっております。ですが今まで何度も煮え湯を飲まされた敵。単に出て行ってもまた返り討ちに遭うのでは? そんなことになったら都はお終いですぞ。私はこういう時であるからこそ、初心に立ち返る必要があると説いているのです」

「しかしマグニ殿……」

だがアドラートはそれを遮るようにまくし立てた。

「私達が誰の庇護の元にあるかをお忘れなのですか? 大聖と黒の女王、白の女王が私達の味方なのですぞ? 私達が私達である限り、彼らは私達を守ってくれると約束されているのです。でも私達がそれを忘れてしまったから、あの戦いでレイモンが勝ったのです。それが何を意味するか? もう明白ではありませんか? そうです! 大聖はまさにそれを思い出させようとしているのです! この私達に!」

そう言ってアドラートは胸をどんと叩いた。再び拍手が沸き起こる。

アルヴィーロは絶句した。

《ちょっと待ってよ?》

こういうのって確か先手を取られたらまずいんじゃなかったっけ? なのにゆっくりと昔を思い起こしている暇などあるんだろうか?

「ロパス。それにメイもどう思う?」

そのとき王女が二人に問いかけた。

「は?」

「え? どうって?」

メイとロパスは王女の顔を見る。

「私、どうもあの人達、ぼうっと信じて待ってたら黒の女王様がレイモン軍に鉄槌を下してくださるって言ってるみたいに聞こえるんだけど?」

「えっと、まあ。はい」

メイはうなずいた。ロパスも無言でうなずく。

それを見て王女はイクストーヴァに尋ねた。

「イクストーヴァ様。いかがでしょう? 私の解釈は何か変でしょうか?」

彼も首をふりながら答える。

「い、いいえ……おかしくございません。その通りと言いますか……」

それを聞いて王女はにっこりと笑うと言った。

「了解致しました」

《あ、あ、あ……》

何てことだ! この微笑みは!―――王女が何かとんでもなくやる気になってしまったときに見せる……

《ここは何をするか聞き出して、必要ならお引き止めしないと……》

だが手遅れだった。

パーン!

エルミーラ王女がテーブルを叩いた音が会場に響きわたった。

次いで王女は立ちあがると一同に向かって言った。

「しばしお時間をよろしいでしょうか? 議長様」

人々の視線が王女に集まる。

「えーっと貴女は?」

「皆様方にはお初にお目もじ致します。私は、フィリア・エルミーラ・ノル・フォレスと申す者でございます」

それを聞いて低いどよめきがあがる。

「ああ、本日いらっしゃるというお話は伺っておりますが……どのようなお話をして頂けるのでしょうか?」

議長はちらちらと横の書記官の方を見ながら尋ねた。

あの感じだと王女が来ることは知っていても、何をするかまでは知らない感じか?

だがそれはこっちとて同じだった。一体王女は何を始める気なのだ?

「もちろん現在都が被っている大いなる危機についてでございます。そのことについて少々お話をさせて頂きたく存じますが、いかがでしょうか?」

王女はそう言って周囲の評議員達の顔をぐるっと見回し、最後に議長をきりっと見つめた。

議長はうなずいた。

そこで王女は軽く深呼吸すると話し始めた。

「皆様もご存じだと思われますが、私の祖国であるフォレス王国は、長年ベラ首長国と親密な関係を築いて参りました。私の母ルクレティアはベラ・フェレントムの一族で、現首長のロムルース様は私の従兄弟に当たります」

それを聞いて人々が少しざわついた。どうしてそのような者がこの会議に? みたいな声が漏れ聞こえてくるが……

「私が今ここに立っているのはベラを代表してのものでも、フォレスを代表してのものでもありません。そのことにつきましては私は今、大変残念に思っている次第です。もしそうであったのならば、私は今ここであなた方に宣戦布告を行っておりましたのに」

………………

…………

……

一同は凍り付いた。

《あ、あ、あ……》

メイも開いた口が塞がらない。

「エルミーラ殿? 一体何をおっしゃっておられる?」

王女は議長をまっすぐに見据えて答えた。

「はい。私に宣戦布告する権限がないのが大変残念だと申しております」

………………

あまりの言葉にしばらく議長は絶句した。

「そのような戯れ言を……」

それからやっとそう答えようとしたが、怒りからか驚きからか、声が震えている。

それを王女は遮った。

「戯れ言など申してはおりません」

そして再び周囲の評議員達を見渡すと話し始めた。

「ご存じの通り都はベラの仇敵でございます。私ども一族は長年、如何に都を叩きつぶしてやろうかと、それのみを考えて過ごして参りました。ところがどうです? このままでは都が滅ぼされてしまうやもしれません。そんなことが許せますか? あなた方を滅ぼす者がいるとするならば、それは私達でなければならないのです! 新参のレイモンごときではありません! ならばそのような事態になる前にこの手で即座に引導を渡してやりたいと思うのはごく当然のこととは思われませんか?」

メイはもう魂が抜けそうな気分だ。

《お、王女様……あの……》

こんな暴言、今ここで丸焼きにされてもおかしくないのでは?

だが一同はその剣幕に完全に気圧されているようだった。

「何故……我々がレイモンに滅ぼされると?」

そう尋ねたのはアドラートだ。王女は彼の顔を見据えると答えた。

「今のままではそうならざるを得ないでしょうから」

「我々には大聖のご加護があるのだ!」

アドラートの答えを聞いて、王女はにこっと笑った。

「お忘れですか? あなた方に大聖の祝福があると言うのなら、私達にだってあるということを!」

アドラートが目を見開いた。王女は他の評議員達を見渡した。

「先程も申しましたように、私はベラ・ヴァレンス公の末裔でございます。私達ベラの一族がそのことを最も誇りに思っているということは皆様もご存じだと思われますが、いかがでしょうか?」

それを聞いて会議室はしんと静まりかえった。

ヴァレンス公とはベラの初代首長のことだ。

そしてその彼には誰もが知っている特筆すべきエピソードが残されているのだ。

王女は静かに話し始めた。

「私たちはこの何百年かいろいろと争って参りました。もちろん直接的に戦火を交えた事はございませんが、私たちの代理として様々な国々が争って血を流して参りましたことはご存じだと思います。あなた方も私たちがあえてそのような選択を行って来たことはお分かりでしょう? 都が右と言えば、ベラは左と答える。それが我が一族の伝統なのですから」

王女はそこで言葉を切ってアドラートをじっと見据えた。

「そんな不敬な者達にどうして女王は鉄槌を下されていないのでしょうか?」

誰も何も言わなかった。

だが誰もが心の中で大聖のあの『私は私に従う者を愛する。だが私に刃向かう者はそれ以上に愛するのだ』という言葉を思い起こしていたに違いない。

「もしそれが大聖様のご意志だというのであれば、同じくあなた方に牙を剥いているレイモンが大聖様の祝福を受けないという理由がどこにございましょう?」

王女の問いに答える者はいなかった。

と、そのとき拍手をする者がいた。振り返るとそれはアルヴィーロ氏だ。

彼は立ち上がって言った。

「いや、まさにその通りでございます。エルミーラ様」

それから彼は一同の方を見渡して言った。

「今エルミーラ様は大変重要な事を思い出させて下さいました。もし昔を思い起こせと言うのであれば、もう一点思い出さねばならないことがあるでしょう。あの地下の窖の日々です」

アルヴィーロはそう言ってアドラートの方をちらっと見た。

「あのとき大聖様がやってきて問いかけをなされたわけです。我らの先祖がそのお言葉を信じたということは大変重要な事です。しかしもう一点、非常に重要な事がございます。それは我らが祖先達が、立って大聖に付いて行ったということです」

アルヴィーロは一同を見回す。

「ご存じの通り、そこからこの都に至るまでの旅は大変厳しい物でした。旅の途中で何人もの家族達が失われていったのは行状録に記されている通りです。しかし私達の祖先はそれを成し遂げたのです。彼らがこの都に至ることができたのは、彼らがそれを信じたと同時に、それを実行したからなのです」

彼はそこでちょっと言葉を切った。

「だとすればそれは現在もまた同様なのではないでしょうか? 我らは大聖を信じ、勝利を確信できます。しかし実際に勝利を勝ち取るためには、自分で立って、自身の手で掴み取らなければならないのではないでしょうか?」

アルヴィーロはそう言って一同を見渡す。

一瞬人々は戸惑った顔をしていたが、やがてあたりは割れるような拍手に包まれた。

だがそれが収まったとき、アドラートが言った。

「自分で勝ち取ると言っても、言うは易しですぞ? それでハヤセ殿はそれをどうやって行うと言われるのでしょうか?」

アルヴィーロはちょっと口ごもった。

だがそこにエルミーラ王女が割って入った。

「その点に関しましては心配はございません」

「何ですと?」

アドラートが驚いた顔で王女の方を見る。

「本日会議にお呼び頂いたのはそういったお話をするためだと思っておりました。アルヴィーロ様?」

「はい。まさにその通りでございます」

アルヴィーロはほっとしたような表情だ。

「それでは説明させて頂きます」

一同は怪訝そうな顔でエルミーラ王女を見た。

「先年のこと我がフォレス王国は少々不幸な経緯がございまして、エクシーレ王国とベラ首長国を共に相手に戦わざるを得なくなりました。その際のエクシーレの軍勢は約二万、ベラは約一万五千で、なおかつ十八名の一級魔導師が従軍しておりました。対する我が国の兵力は予備役を含めて一万六千でございました」

低いどよめきがあがる。

「そのような状況を何とか凌ぎまして、いま私がここに居られる状況があるのでございますが、その際の体験談ならば今ここでお話しできると思うのです」

エルミーラ王女は一同を見回した。

「まず私が思いますに、現在の都の状況はそのときに比較致しますれば格段に優位な状況だと思います。二方向から同時に攻められているわけでもなく、軍勢の総数は都軍の方が多いと思われますし、その上都には世界最強の魔導軍がございます。私が思いますに、これで負けるという状況が想像できません」

それを聞いてアドラートが言った。

「舐めてかかってはいけませんぞ。相手はあのレイモンなのですから!」

だが王女は涼しい顔で答える。

「はい。まさにその通りでございます。ではまず都が普通に防御を固めてみた場合ですが、レイモンはどうやったらそこを突破できるのでしょうか?」

「は?」

アドラートはぽかんとした。王女はにこっと笑って続ける。

「確かにクォイオの際には騎馬隊に高速で突破されることで壁を崩されてしまいましたが、それならばちょっと前方に柵でも立てておいたら如何でしょうか?」

「………………」

「もしかしたらご存じの方がいらっしゃるかもしれませんが、先年のエクシーレ・ベラ戦の際には、我がフォレス軍はベラの一万五千の軍を千五百名の一連隊で食い止めております。もちろんそれが可能になったのには様々な要因がございますが、一番大きかったのは地形でございます。ベラとフォレスの間は狭い谷間の街道になっております。その街道の要害の場所、セロの渡しに陣を引いて我が軍は待ち構えました。そういった狭い所ではどれほどの大軍が来てもその一部しか実際に動くことができません」

一同は王女の話を無言で聞いている。

「今回、大皇后様のお招きを受けて都に上って参りましたが、来る途中、メリスより都への街道風景は、ベラからフォレスへの街道とちょっと似ていて少々懐かしい所がございましたが、そういった特徴を上手く利用しませばもっと簡単に敵を退けられるのではと思う次第でございます」

それを聞いた議長が口を挟んだ。

「エルミーラ様のお話を聞いていると、確かにそう思えてくるのですが、しかし……」

王女は彼に微笑みかける。

「不安になるのも故なきことではないと存じますが、それを申し上げるならエクシーレとベラの両国に攻め込まれた時のフォレス国民の不安はいかばかりだったでしょうか? でも私達はそれを乗り越えることができました。それでしたら大聖のご加護の厚い都の御方々にそれができないはずはないと思うのですが?」

あたりはしんとした。

だがやがて割れるような拍手に包まれる。

それが収まると議長が王女に言った。

「エルミーラ殿。私達は少々弱気になりすぎていたようですな。異国の姫君にそれを教えて頂くとは、恥じ入るばかりでございます。しかしながらその戦いについてもう少し詳しく教えて頂けるでしょうか?」

「もちろんでございます。そのために彼を連れて参りました」

そう言って王女は横のロパスを示した。

「彼は父アイザック王の腹心として、作戦計画の立案に全て関与し、エクシーレ方面では実際に戦闘に参加しております。何なりとお尋ねください」

王女は座るとロパスに言った。

「それじゃ後はよろしく」

「は、は!」

ロパスは紹介を受けると立ち上がって一同にベラ・エクシーレ戦役についてのいろいろと細かい説明を始めた。

王女は座るとふうっとため息をついた。

その姿を見ながらメイは心底ほっとしていたが……

「もう、王女様! おどかさないで下さいよ。もうちょっと何というか、言い方はなかったんですか?」

「ごめんなさいね。つい勢いでね……」

メイはふうっとため息をついた。

「つい勢いで世界大戦を起こすなってアウラ様を怒ってたじゃないですか! もう……」

「あら、まあ、そうだったわね」

王女はくすくすと笑った。