第2章 ウワサの二人

それから数日後の夕方、フィンはエルミーラ王女とメイ、それにリモンと共に城から離宮に続く通廊を歩いていた。

「もう、メイ。あまりはしゃがないようにね?」

王女が呆れたようにたしなめているが……

「すみませーん」

そう言いながらメイのほっぺたの緩みは止まらない。

《ま、分からないでもないけど……》

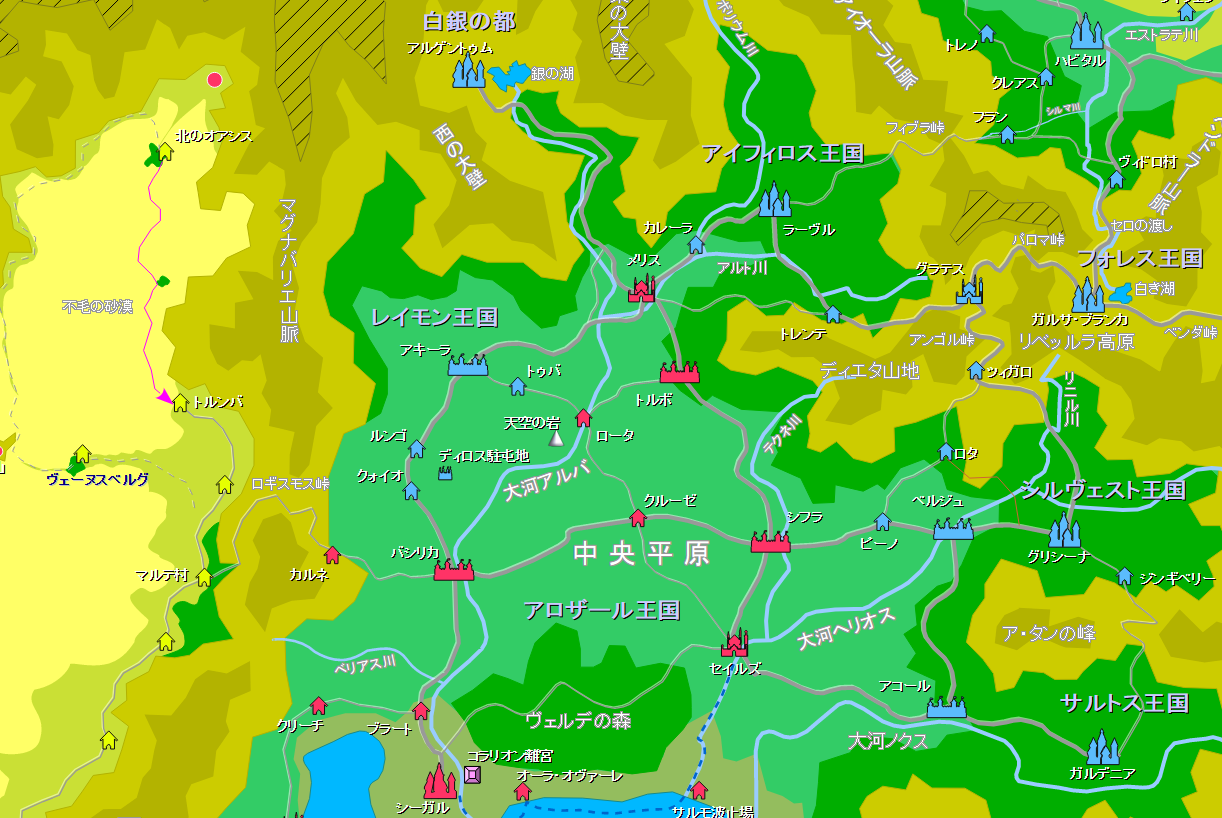

レイモンの人々が大皇后とその女戦士たちに受けた恩義は、まさに言葉では言い尽くせぬほどのものだった。だからアリオール以下レイモンの人々は彼女たちにできうる限りのお礼をしたいと考えていたが、一体何をやればいいか想像もつかなかったのだ。

そこにヴェーヌスベルグの呪いとアロザールの呪いがどうやら同根だということが判明したのだ。

ただし、これだけでは彼女たちの呪いが解けたためなのか、それとも相手に呪いが効かなかったからなのかは不明であるが―――しかし、少なくともレイモンの男であれば、彼女たちと結婚して家庭を持てるのだ。

そしてレイモンにはこの戦乱で家族を失った男がたくさんいる。そんな彼らが手に手を取って新天地で新たな国を築けるということになれば―――まさに最高のプレゼントではないか?

今日は久々にそんな明るい内容の会議だったのだが、それならば他のメンバーにはどんな報償を与えたらいいだろうという話になったわけだ。

―――それを聞いてエルミーラ王女がにっこり微笑む。

「まあ、私たちはそんな報酬が目当てで戦っていたわけではございませんので……」

だがアリオールは首を振る。

「いえ、これは私たちのほんの感謝の気持ちなのです。何でもおっしゃってください」

それを聞いた王女が何やら怪しい笑みを浮かべると、横で筆記していたメイに言った。

「ねえ、メイ。そういえばいつか、お母さんへあげたプレゼントの話、してたわね?」

メイが不思議そうに首をかしげる。

「お母さんへのプレゼント? あの、お手伝い券のことですか?」

「そうそう。十枚綴りで、何でもお手伝いしますって書いてあって……」

途端にメイの目が三角になる。

「ちょっと、まさか王女様、アリオール様にそれをおねだりしようって言うんじゃ?」

「え? いけないかしら?」

「お手伝い券を、ですか?」

不思議そうに尋ねるアリオールにメイがため息をつきながら答えた。

「えっとですねえ、その券一枚につき、何でもお手伝いしなきゃならないんですよ? そのうち戦争のお手伝いとか頼むつもりじゃないんですか? チケット一枚で!」

「まあ! そんなこと考えてもなかったわ 」

」

王女はとぼけるが……

「じゃあ何ですか? お部屋の片付けにレイモンからフォレスまで来ていただくんですか?」

「あははは。うむう。さすがにちょっとそれは……せめて軍事同盟とかそちらの方でお願いしたいですな」

「おほほ。それに関しましては父とも相談いたしませんと……」

なんだかもう彼女は王女に対等に突っ込んでいるのだが―――そんな彼女にアリオールが笑いながら尋ねた。

「では秘書官殿は何か欲しいものはありませんか? できれば私たちに差しあげられる物で?」

「え? 私ですか?」

「はい」

メイはしばらく考えると……

「………………ん、じゃあ、カブとか?」

それを聞いたアリオールが意外そうに尋ねる。

「は? カブというと……カブリオレのことですか?」

途端に彼女の表情が一変した。

「そーですそーです! こっちで見たんですけど、何かすごく速そうなのがあるじゃないですか! スタントライダーよりちょっと車高が低くて、縦は少し長くって。なんかすごくカッコよくって! で、できればそれにパミーナさんのみたいなカワイい幌がついてたらいいんだけど、できればピンクで……」

そこまでまくし立ててから、初めて彼女はみんなが唖然としていることに気がついた。

「あ、あは、あははは。いや、ほら、できればの話で、いや、これだったら今まで貯めたお金で何とかなるかもしれないし……」

それを見たアリオールが腹の底から笑った。

「あーっはっは。分かりました。多分その型のカブはマレウス工房の物でしょう。アキーラ最高の工房ですよ。そこに紹介状を書いて差しあげますよ」

「えーっ? 本当ですか? でもそれって幾らぐらいするんでしょう……」

「いえ、もちろん。費用もこちら持ちで」

「あ、あ、あ、ありがとうございますぅ!」

と、ペコペコ何度もお辞儀をしていたわけだが―――

《全く相変わらずだなあ……》

彼女のこの少々度を超しているとも言える馬車好きについては一緒にハビタルに行ったときから知っていたが、今でも相変わらずらしい。

―――とまあそんなわけで先ほどから彼女の頬は緩みっぱなしだったのだ。

こんな調子で今日の会議は和やかに終わったのだが、いま彼らが直面している問題に関しては相変わらず進展なしだった。

アロザールの秘密兵器に関しては、アロザールの国内でも知っている者はほとんどいなかった。フィンは王国評議会の相談役というかなり高い地位にまで上がったというのに、そのような情報は一切与えられなかったのだ。

兵士達の解呪が進むにつれて、レイモンの支配領域がアキーラ周辺から徐々に広がりつつある。その過程で元グスタール配下の残党が次々に捕らえられてくるわけだが、当然そんな末端の兵士は何も知らない。

《せてめ高級将校でないとダメってことなんだよな……》

だが、そういう高級将校といえばアキーラ城の地下牢にはかつての大守グスタールやその腹心フランコがいるのだが、彼らも何も知らなかった。

《真実審判で確認したわけだからまず間違いないし……》

そもそもこの地域は平定が完了したと思われていた。ならばそんな場所に秘密兵器を投入する必要があるはずなく、そのために知らされていなかったのならば、ここで捕まえた者を尋問したところで根本的に意味が無いということになるわけだが……

《といって、何もしないわけにもいかないし……》

考えれば考えるほど重たい気分になってくる。

それからもう一度報告にあったアロザール軍の動きを思い起こしてみる。

かつてレイモンを支配していたアロザール兵たちは、現在ロータを中心に再編成中だ。ここが現在この地方のアロザール軍本部で、今後何か動きがある場合はここが拠点となるだろう。

その司令官グルマンはグスタール配下で、フランコ同様に信任の厚かった男だ。

それは言い換えると今回の大失態の責任も免れられないということだ。おめおめ帰っても処罰されるだけで―――そこで何らかの手柄を上げなければ不味いと焦っているという。

そしてもう一つの重要な情報が、このような事態なのにメリスの第一軍やシフラの第二軍、第三軍に大きな動きがないということだ。少数の援軍がロータに入ったことは確認されているが、総勢で五千程度だ。

《安全なはずの背後から攻撃されようとしてるのに……》

解呪は順調に進行中で、レイモン軍は日に日に拡大を続けている。

しかも今のレイモン兵たちの怒りは凄まじく、戦いになったらもはや狂戦士顔負けだ。この程度の数なら今すぐにでも蹴散らしてしまえるだろう。

《もう絶対に敵に回したくないよな……ははは》

なので、もうしばらくすればロータどころかトルボ砦でもひねり潰してしまえそうな勢いなのだ。

相手側としたらそういう厄介なことになる前に叩いてしまうのが上策のはずなのだが……

《しかしそのためにはかなりの戦力を前線から回さなければならないわけで……》

そうなればさすがにシルヴェストのアラン王が黙っていないだろう。そして中原は敵味方入り乱れた混戦になってしまうわけだが……

《味方の被害も大きいだろうけど……》

―――少なくとも状況は動き出す。

しかし、敵が軍を動かさないということは……

《すなわちロータの軍だけでこちらが止められると思ってるわけで……》

しかしまともに戦ったら全く負ける気がしない。捕らえられた捕虜を見ていればよく分かる。

このあたりのアロザール兵はほぼすべてが傭兵で、調子に乗っていればガンガン来るが、いったん旗色が悪くなると途端に逃げ出しかねない奴らなのだ。

すなわち……

《あいつら、こっちに秘密兵器を投入しようとしてるってことだよな?》

確かにそんな謎の兵器なり魔法があれば可能だろう。

そういう結論が出たときにはみんな愕然としたものだが……

《でも、ロータの司令官にならさすがに知らされている可能性があるわけだ》

まずは何よりも「それが何か?」というところが問題なのだ。それさえ分かればまだ対策の立てようがある。

だからロータに潜入して調査ができればいいのだが―――しかしさすがに防御は固く、簡単に潜入するのは不可能だった。

敵がアロザールとなるとドゥーレンの組織もあまり有効でない。

そこでこうなったら小鳥組を使おうかという話も出たのだが……

《いや、マジ危険なんてもんじゃないし……》

それがどういう作戦になるかと考えてみたら―――例えば深夜に潜入して司令官のグルマンを拉致してくるような話になるわけだ。

しかし今度の場所はいつぞやのディロス駐屯地とは違って、段違いに警戒は厳重で敵の数も多い。しかも司令官を生かして連れてくるか、その場で話を聞いてくる必要があるのだ。

それを誰にも気づかれずに行うなどほぼ不可能で、当然ロータ中が蜂の巣をつついたような騒ぎになるだろう。

そうなってしまえば味方の被害がゼロなどと仮定できるわけがなく、そこでもしファシアーナやニフレディルを失うようなことになったら大損害などというものではない。彼女たちはベラトリキスの重鎮であるだけでなく、実際のパワーそのものでもあるのだから……

そして何よりもそれだけの危険を冒してグルマンを連れてこられたとしても―――彼は何も知らされていないかもしれないのだ。

《むしろ大したことは知らされてないって考えた方がいいよな……》

アキーラの大守であったグスタールでさえ寝耳に水だったのだ。それが極秘中の極秘事項だったことは間違いない。

すなわち、リスクを考えたらとても実行できる作戦ではなかった―――そんな調子でここしばらく、無為に過ごさざるを得なかったのだが……

「……えっと、フィンさんも何か言ってくださいよ~」

いきなりメイが話しかけてきた。

「え?」

「今のお話、聞いてませんでした?」

「あ、ごめん、何でしたっけ?」

「ほら、リーブラ様は何か大切なことをお考え中なのですよ」

エルミーラ王女は何やら怪しい笑みを浮かべているが……

「いえ? ほら例の秘密兵器のことですから……」

フィンがそう答えると、メイが王女に言った。

「あー……でもほら、そのせいでそもそも無期延期じゃないですかー」

「それはそうなんだけど……」

「あのー、で、何の話なんです?」

フィンが尋ねると、メイがやれやれといった表情で答える。

「だから王女様ったら記念式典でやっぱりみんなにあれやってもらったら? なんて言い出すんですよ?」

「あれ? あれって、まさか……」

王女がニコニコしながら答える。

「はい。ティア様だって大乗り気だったじゃありませんか?」

ぶーっ!

フィンは吹き出しそうになった。

「いや、ちょっとまずいんじゃないですか? あれってみんな裸でしょ?」

それを聞いたメイが肩をすくめて答える。

「だからそのための舞台衣装を作れば、みたいに言うんですよ?」

「えー?」

もちろんティアのバカが乗り気になっていたというのは、例のヤクート・マリトス―――男狩り踊りのことであるが……

「いや、ほら、やっぱ衣装を着ててもまずいんじゃないですか? その、すごく、何というか、淫靡な踊りだって言うし……」

それを見た男が思わずふらふらとついて行ってしまうという破壊力を秘めているらしいが……

「でもリーブラ様はご覧になったわけではないのですよね?」

王女がにっこりと笑う。

「それはそうですが……」

「だったら一度リハーサルをやったらどうでしょう? そうすれば本当に出せるかどうか分かりますし、それに衣装を作るのであれば担当の方々にも見ていただかなければ 」

」

「担当の方々って……ドゥーレンさんとかですか?」

メイの問いに王女は平然と答える。

「ほら、長い間苦労なさってるし、ここで少々目の保養をして頂いても……」

えっと……

「でもあのおじさん、すごく真面目そうですよ? 卒倒しちゃいませんか?」

「でも、あの素敵な水着を仕立ててくださったでしょ? だったら女性の裸なんて見慣れているんじゃないかしら? うふ 」

」

「えーっと……もう……」

メイが頭を抱えている。

要するにこの王女様は、自分が見たいだけなんだよな? きっと……

《このお方とずっと一緒じゃ大変だよなあ……》

フィンは彼女がちょっと可哀相になったが、でもこのように図太く成長できてしまった一因がそこにあるのも間違いない。

《でもこんな生殺しみたいな状況じゃなあ……》

フィンは王女の気持ちもちょっと分かった。昔から怪しい息抜きが大好きなお方だったわけだが、ここしばらくはもちろんそんなことができたはずもなく……

《それに、彼女たちにもいい気分転換になるかもしれないし……》

王女よりももっと退屈しているのはヴェーヌスベルグの娘たちの方だし……

―――そんな話をしながら一行が奥庭の広場にさしかかると、カコーン、カコーンという乾いた音が聞こえてきた。

見るとサフィーナがアウラと共に薙刀の練習をしている。

彼女は木製の薙刀を構えて、地面に打ちこまれた杭の頭を叩いていた。

「あ、力、入りすぎ。そんなんじゃ頭、割れないから」

「ん」

それから気配に気づいて二人が振り向いた。

「サフィーナさん、アウラ様~」

メイが手を振るとアウラも手を振り返す。サフィーナもちらっとフィンの方を見ると目をそらして小さく手を振った。

《うわ……けっこう様になってたよな……》

アウラはフィンと一緒に旅をしているときでも練習を欠かさなかった。そのため彼女が薙刀の素振りをしている姿は目に焼き付いている。

同じ薙刀の素振りでもアウラとリモンでは受ける印象がずいぶん違う。

リモンのフォームが力強く迫力があるのに対し、アウラのフォームは流れるようでむしろ優しい感じなのだが……

《何だか、結構アウラのフォームに似てきてないか?》

話が出るたびに彼女はサフィーナのセンスがいいと褒めていたが―――これでは何だか本当に小さい頃のアウラそっくりではないか?

いや、小さい頃のアウラを見たことがあるわけではないのだが、彼女をそのまま小さくしたらまさにそんな風になってしまいそうで……

そんなことを考えているとアウラがメイに尋ねた。

「みんな会議は終わったの?」

「はい。さっき終わりました」

「秘密兵器ってどうにかなりそうなの?」

メイはフィンやエルミーラ王女の顔をちらっと見ると、ため息をついて答える。

「それは相変わらずなんですが……」

「そうなんだ……」

「でも、あ、そうだ、アリオール様が、何か報償で欲しいものはないかって言ってましたよ?」

「報償?」

メイはにっこりと笑う。

「はい。私はカブがもらえることになりましてっ!」

「カブ?」

アウラにはピンとこなかったようだ。そこでメイが手綱を握るジェスチャーも交えて説明する。

「二輪の速~い馬車ですっ。ほら、街とかを走ってるの見たことありませんか? 普通のブレークとかがとことこ走ってるところを、ひゅんって風のように抜いてく奴です!」

「あ、そうなんだ。良かったわね……」

アウラが苦笑しながら答える。それから彼女は少し考え込むと……

「……じゃああたし、薙刀、新調しようかな……あ、リモンとお揃いのにする?」

「え? 本当ですか? いいんですか?」

それまで黙っていたリモンの目が輝く。

「ほら、やっぱり並んだとき、同じじゃないとかっこよくないじゃない」

「はい……」

それを聞いたリモンの頬も緩んでしまった。

「もうあなたたちは……」

エルミーラ王女がやれやれといった表情で笑うが……

《ってか、この人が一番強欲だったんだよな、もう……》

うっかりアリオールがお手伝い券なんかを渡していたら、それこそメイの言ったとおりになってしまったかもしれない。

《それに比べて安上がりでいいよな。こいつらは……》

グリシーナ城でシャコンヌを踊ったときにアラン王から何が欲しいと聞かれて、薙刀を研いで欲しいとか言ってたが―――それはそうと……

「あ、アウラ、それで今晩なんだけど……」

フィンはいそいそとそう尋ねたのだが……

「あ、ごめーん。今日もサフィーナと練習があるんで」

「……えーっ?」

瞬殺された。

ぽかんとするフィンにメイが尋ねる。

「もしかしてアウラ様、夜まで付きっきりで練習を?」

「あは。そうなんだよなあ……」

「お弟子さんがまたできて嬉しいんですねえ。リモンさんのときもそうだったし」

―――確かにそうだった。

でもあの頃はまだ睨まれていたり、いじめられていたり、仲良くなれても夜は何もできなかったりで、それで困ったりはしなかったのだが……

よっぽどフィンが情けない顔をしていたのだろう。

「ま、サフィーナ? 少しはアウラをリーブラ様に分けてあげないとだめよ 」

」

王女の言葉にサフィーナが真っ赤になる―――だが、アウラは涼しい顔だ。

「ん? 大丈夫よ? はい。じゃあ続き、いこっか?」

「ん」

再びサフィーナが打ち込みを始める。

それをしばらく眺めてから……

《……って、何が大丈夫なんだよ?》

アウラのそういう所はいまだによく分からないのだが……

それはそうと、それではここにいる理由がなくなってしまった。彼女がいいと言ったなら部屋に行こうと思っていたのだが……

しかし彼は今ではベラトリキスとは原則無関係のリーブラ・トールフィンだ。彼女たちの庭を勝手にうろついていていい身分ではない―――とはいっても、噴水の側でちょっと涼んでいくくらいはいいだろう。

そう思ってフィンが噴水脇に座ると、王女たちもつられるように腰を下ろした。

涼しい風が吹き抜けていく。

「ふー……」

思わずため息が出てしまうが―――と、そこでメイが話しだした。

「それにしても本当にあの秘密兵器って困っちゃいますよねえ」

「そうだねえ」

「それでですねえ、ちょっといいこと考えついたんですけど」

「ん? 一体何を?」

この子の考えつく“いいこと”には少々ムラがあるのだが……

「だから相手が秘密兵器を出してきたんなら、こっちも秘密兵器を出しちゃったらどうですか?」

「はあ?」

「何ですって?」

それには側で聞いていたエルミーラ王女も目を丸くした。

「秘密兵器って、そんな物がどこにあるんだよ?」

それを聞いてメイがじっとフィンを見つめた。

「実は都には本当はあるんじゃないですか? すごいのが、ほら名前だけはよく聞くじゃないですか、マグナフレイム・エテルナムって……」

フィンは吹き出した。

「いや、だからあれはシアナ様がまだお若かった頃の七つの必殺技のうちの一つで……」

「シアナ様の必殺技、七つもあるんですか?」

「いや、だから名前だけで、中身があるわけじゃなくってね。でも魔法のポーズだけは決まってて……」

そこで慌ててフィンはあたりを見回す。

《あー、いないよな、さすがに……》

この手の話をしているとなぜかファシアーナが魔法のように現れてお仕置きされていたものだが……

「えー、そうなんですか……」

メイはあからさまに失望している。

「だからまあ、ちょっとね」

「んー、じゃあ、だったら……」

「だったら?」

「無いんなら新しく作っちゃうなんてどうですか? あは 」

」

「はあぁ?」

フィンと王女が顔を見合わせる。

「何かいいアイデアでもあるのか?」

フィンの問いにメイはにこやかに答えた。

「それはこれから考えるんですけど 」

」

あのなあ……

《相変わらず肝心なところはノープランな子だなあ……》

そんな物が簡単にできれば苦労しないわけで―――と言おうとしたときだ。

「まあ、それはいい考えね。メイ」

王女が満面の怪しい笑みだ。

「へ?」

「そうよ。相手にばっかり秘密兵器があるのはずるいもの。こちらも作ってしまいましょう 」

」

「え? 作るってどうやって?」

「それはもう、言い出した人に考えてもらわなきゃね

」

」

王女がにこ~~っと笑う。

「えーっ! 私がですか?」

「そうそう。今日からあなたが秘密兵器開発担当よ?」

「ダメですよー! 私そんなの分かりませんって! 兵器の専門家じゃないし」

「いーえ、こういうのは専門家でない方が自由な発想ができるものなのよ

」

」

「えっと……」

「あは、頼むよ!」

目を白黒させているメイにフィンも追い打ちをかける。

「えーっ⁉」

―――といったノリでメイは対アロザール戦秘密兵器開発担当責任者にされてしまったのだった。

そんな雑談が一区切りしたところで王女は深呼吸すると立ち上がった。

「あー、それでは私はそろそろ自室に戻りますが……」

「あ、それじゃ私も……」

メイも一緒について行こうとしたが……

「いえ、すぐに湯浴みしようと思いますので、あなたはゆっくりしてらっしゃい」

王女はそう言ってリモンに目配せすると、彼女が小さくうなずいた。

「あー、はい……」

王女の湯浴みの手伝いはリモンの手が空いているときは彼女の役割だった。何しろ古くからの侍女なので一番安心して身を任せられるらしい。

フィンは二人を見送ると仕方なく引き上げようとしたのだが……

「あっちゃー、参ったなあ……」

メイがつぶやく声が聞こえる。

《あはは、まさに口は災いの元だなあ……》

でも自分で言い出したことだし……

「あのー、フィンさん、どうしましょう?」

どうしましょうと言われても……

「ん、まあ、焦らずに考えることかなあ、ほら、あのときだって最初はもうダメだって思ってただろ?」

「あのときって……ああ、クォイオで?」

「うん。でも結局は何とかなっちゃったし、それにアイデアってのは一晩寝たら思いついたりもするしね」

「あは。ですよねー」

メイがにっこりと笑う。

《全く回復の早い子だなあ……》

いや、あれが何とかなってしまったというのは正直あり得ないレベルの幸運だったと思うが……

フィンはメイを眺めた。

《もう本当にあのときは単なる小さい子って思ったんだけどなあ……》

頭の中に二人でハビタルに派遣されたときのことが思い起こされる。

あのときもすごく暑かった記憶があるが……

ふーっと涼しい風が吹き抜けた。

《そういえば、あのフレーノ卿のときもまさか解決できるとは思ってなかったけど……》

この子と二人だと何だかそういう運が向いてくるのだろうか?

そんなことを思っていたときだ。

「あ、フィンさん、ちょっと……」

いきなりメイがにじり寄ってきたのだ。

「あ?」

それからフィンの頭に手を差し伸べてくる。

??

「髪の毛に……きゃあああっ!」

そんな叫びとともにメイが飛び離れた。

「あ? なんだ?」

「あー、びっくりした……いや、枯れ葉が頭についてたんで取ってあげようって思ったんですよ。そしたらいきなり飛んでったんで……」

「え? それって……」

「何か大きな蛾だったんですね」

「脅かすなよ、もう……」

そう言ってフィンは頭を掻こうと思ったのだが……

「あ、ダメです!」

いきなりメイがフィンの手を押さえる。

「え?」

「髪の毛に蛾の羽の粉みたいなのがついちゃってますよ? あれ触ったらかぶれたりするでしょ?」

「ああ、種類によってはそうだけど……」

「触らないで、こっち来て。ちゃんと洗った方がいいと思いますから」

「あ、ああ……」

そこでフィンはメイに連れられて、木立の向こうに見える水月宮に向かった。

…………

………………

それを遠くから見ていたアルマーザがつぶやいた。

「アラーニャちゃん、見ました?」

「うん……」

アラーニャがうなずいた。

「二人で何してたんでしょう?」

「さあ……?」

「それに、手をつないで森の奥に行っちゃいましたね」

「うん……」

「どこに行くんでしょう?」

「さあ……?」

アラーニャは首をかしげた。

お腹がいっぱいだと幸せである。

今日の夕食もあのゼーレさんたちが作ってくれた最高のディナーだった。

《これじゃ確かに食べ過ぎには注意しなくちゃね 》

》

元宮廷料理人として美食には慣れているメイでもつい食べ過ぎてしまいそうになるわけで、ヴェーヌスベルグから来た娘たちにはかなりの衝撃だったようだ。おかげであのような騒ぎになってしまったのだが……

《でもあのサラダも美味しそうだったなあ……》

その話をしたら、そんな人たちにはと特別のダイエットメニューを出してきてくれたのだ。

さっぱりした野菜や果物に白身魚のマリネが乗っていたが―――ダイエットの必要のないメイでさえ食べたくなってしまったくらいだ。

《でもあれって夜中にお腹が減るのよね……》

かつて身長を伸ばそうとして横に広がってしまった経験のあるメイにはよく分かる。普段から必要かつ十分な量を食べることを心がけるのが一番なわけで……

《さてと、じゃ、お風呂に入ろっかな?》

そう思ったときだ。

「あの、メイ様? エルミーラ様がお呼びですが」

やってきたのはレイモンの侍女の一人、あのクリンという子だったが……

「え? いま?」

「はい」

彼女がうなずく。

《一体何なんだろう? こんな時間に……》

メイは首をかしげながら王女の居室に向かった。

「メイですが」

「お入りなさい」

そこで中に入ると―――王女と共にティアがいた。

《あれ? 珍しい取り合わせだなあ……》

彼女はメルファラ大皇后とはよく一緒にいるが、エルミーラ王女と二人きりというのはあまり見なかったのだが……

「えっと……何のご用でしょう?」

それを見て王女とティアが顔を見合わせる。

《??》

それから王女が何やら深刻な表情で言った。

「メイ、あなた夕方リーブラ様と一緒だったわよねえ」

「はい。そうですが?」

「それ、見ていた人がいてね……」

は??

「あの……王女様だって見てましたよね?」

「だから分かれた後のお話なんだけど……」

分かれた後???

「あの……一体何のお話なんでしょうか?」

それを聞いた王女とティアがまた顔を見合わせると……

「まあ……この子、とぼけたわ!」

はあぁ????

「だから、何の話ですか?」

王女は首を振る。

「あのね、あまりコソコソしなくていいんだけど……実は先ほどちょっと打ち合わせしようと思ってティア様のところに伺ったんだけど……」

「打ち合わせって? もしかしてあれの話ですか?」

どうやら本気でやる気らしいが……

「もちろんよ。それはともかく……」

―――王女がヤクート・マリトス上演の打ち合わせのためヴェーヌスベルグ一行の滞在している辰星宮を訪れたときだ。いきなり深刻な表情のティアから声をかけられたのだ。

「あ、ミーラ様、ちょうど良かった、ちょっといい?」

「はい? 何でしょう?」

王女は首をかしげる。

「それが、うちのお兄ちゃんと、メイちゃんのことなんだけど……」

「メイとリーブラ様が何か?」

「それがね、どうも茂みで抱き合ってて、その、何かしてたみたいなのよ」

………………

…………

「ええ? メイが?」

さすがに王女もそれには驚いた。

「そうみたいなの……いや、メイちゃんだってもう大人だし。誰かが好きになったっておかしくはないんだけど。でもお姉ちゃんもいるし、どうしたらいいのかって思って……」

「それは本当ですか?」

王女の問いにティアは振り返って尋ねた。

「ええ。そうでしょ? アーシャ」

すぐ後ろにいた彼女がうなずいた。

「まあ……」

そのようすを見ていたリサーンが尋ねた。

「でもメイさんってずっーとサフィーナの応援してたわよね? なのにそのフィンさんを取っちゃったってこと?」

「え? ああ、どうしてだろ?」

その場にいた娘達が首を傾げる。

「ってことは、フィンさんの方から無理矢理誘ったとか?」

リサーンの言葉を聞いてティアがむっとした顔になる。

「何? そうなの? あいつとうとう幼女にまで手を出し始めたのかしら?」

あらまあ、メイが幼女だなんて

それから娘たちが口々に語り始める。

「でも嫌なら声を上げたりしないのかしら?」

「普通はそうだけど……でも本当はフィンさんのことが好きだったのなら……」

「でもフィンさんが好きなら、どうしてサフィーナにあれだけ親身になって?」

………………

…………

娘達は首をかしげた。

と、そこでハフラが言った。

「もしかして、好きだからこそじゃないの?」

「どういうことよ?」

「この間読んだけど、好きだけど結ばれないって分かってる子が、自分の親友を薦める話があって……」

「え、それでどうなったの?」

娘の一人が尋ねる。

「親友とその彼が幸せになったので、一人どこともなく旅立って行ってしまうのよ」

「いやあ、かわいそう。でもどうしてそんなことを?」

「身分違いの恋だったの。その親友っていうのがとある貴族の落とし胤だったのよ」

「へえ……でもメイさんとフィンさんってそんなに身分が違うの?」

「そりゃ違うわよ。都の小公家と田舎の農場の娘でじゃ……名字だってないんだし」

「王女様の御付なんだし、お似合いって思ったんだけど……って、じゃあサフィーナなんかもっとダメな子じゃないの」

「あー……それは……」

ハフラが首をかしげた。

「何か全然違うんじゃないの?」

そもそも今はメイとリーブラ様の話をしていたんじゃ? と王女は思ったが……

「うーん。あ。それじゃこうかしら?」

今度はリサーンがぽんと膝を叩く。

「今度は何よ」

「ほら、サフィーナってアウラさんにちょっとスタイル似てない? 身のこなしとか? 胸はずいぶん負けてるけど」

「ああ、そういえばそうよね。アウラさんを子供にしたらあんな感じかな」

「それよ。それ! 実はフィンさん好みの女の子を献上して、取り入ろうとしていたとか……」

「それってメイさん、すごく悪い人じゃないですか」

「あれ? うーん」

リサーンは首を捻るが―――

「……なんて話になっててね、さすがにそういう悪辣なことはいけないと思うのよ?」

………………

あ、あ、あ……

「だからね、メイちゃん、本当のことを言ってほしいの」

本当も何も……

「だから違いますってー! んなわけないじゃないですか! 誰がそんなこと言ったんですか! サフィーナさんのことは、ほんっとうに応援してるだけなんですからねっ!」

「ええ? でも火のないところに煙は立たないって言うし……」

いや、世の中には放火魔って人がいますからっ!

「じゃあ、それを見たって人のところに連れてってください!」

こんな訳の分からない濡れ衣を着せられては黙っていられない。

そこで三人はヴェーヌスベルグ娘のたまり場に向かった。

水月宮と辰星宮の間は渡り廊下になっていて、この時間にはライトアップされた庭園が美しいのだが―――もちろんメイにそんなことを鑑賞している余裕はなかった。

辰星宮の中央を占める広いリビングに入ると、そこにはアーシャ、シャアラ、マジャーラ、リサーン、ハフラがごろごろしていた。

「あれ? どうしたの? こんな時間に?」

リサーンが暢気な声で言うが……

「どうしたのじゃありません! 誰ですかっ! 根も葉もない噂をばらまいてるのはっ!」

怒髪天を衝く様子のメイに、娘達がちょっと引く。

そんな彼女たちにティアが言った。

「何だかメイちゃんは違うって言ってるんだけど、アーシャ、どうなの?」

アーシャは首をかしげた。

「え? 私はマウーナから聞いたんだけど。メイさんとフィンさんが庭の茂みの中で抱き合ってキスしてたって」

えっと、伝聞ですか?

「あー、それじゃマウーナは?」

「早々に寝ちゃったけど。ほら、お腹に子供もいるし……」

ティアと王女が顔を見合わせるが……

「あー、でもいいかしら? ちょっと起こしてきてもらえる? メイちゃんの名誉の話だし……」

「分かったわ」

ティアに言われてアーシャは彼女を呼びに行った。

やがて眠そうに目をこすりながらマウーナが現れる。彼女は寝相が悪く、夜着の前がはだけぎみだが―――それはともかく……

「えっと、マウーナ、メイちゃんとお兄ちゃんのことをアーシャに話したわよね?」

ティアに尋ねられてマウーナは寝ぼけまなこでうなずいた。

「え? うん。ルルーがそんな話をしてたからー、んなバカなって思ったんだけどー……そうしたらアルマーザ達がやって来て、あの後そんなことに? なんて驚いてたからー……」

あ? また伝聞?

「じゃあルルーは?」

「多分自室で何か作ってるんじゃ?」

「じゃ、呼んできてちょうだい」

「ああ」

そこでシャアラがルルーを呼びに行く。

「あ、それとアルマーザは?」

「シアナ様のところじゃないですか?」

「あー、それじゃ彼女も呼んできてよ」

「えー?」

娘たちが顔を見合わせる。天陽宮はここから一番遠いのだが―――そこでアーシャがこの棟を担当しているレイモンの侍女を呼び出した。

「ごめんなさい。コーラさん、そういうわけでちょっと行ってもらえるかしら?」

「はい。わかりました!」

しかし彼女は元気にそう答えて、たたたっと走って行ってしまった。

《うわ……こんな夜に、かわいそう……》

でも着せられた汚名は晴らさねばならないわけで……

その間に呼ばれてきたルルーだが……

「え? 私、アカラから聞いたんだけど……メイさんとフィンさんが森の中で抱き合ってキスしてたって」

おいこら。

「それじゃアカラは?」

「お風呂じゃない?」

「あはは。じゃあちょっと待ってね」

………………

それからしばらくしてほかほかと湯気を立てたアカラがやってきた。

「え? それってアルマーザから聞いたけど。噴水のところで二人仲良く座ってて、フィンさんがメイさんを抱きしめてキスしようとしたんだって。それから二人並んで森の方に行っちゃったそうだけど」

あー? それってもしかして……

そこにアルマーザが息を切らせてやってきた。

「えっと、何ですか? 大切な話って……」

「ほら、メイさんとフィンさんの話なんだけど」

ティアに言われてアルマーザはうなずいた。

「あー、あれですか? ほら、今日の夕刻、お二人で仲良く噴水の側でお話ししていたじゃないですか。それから急にじっと見つめ合って、そうしたらメイさん、何か叫んで飛び離れましたよね? でもそれからいそいそと森の奥へ入っちゃったんで見えなくなったけど……いきなり抱きしめてキスされそうになったんじゃないんですか?」

それを聞いたティアがばんと立ち上がる。

「あーっ! やっぱりそうだったのね! それでそのまま茂みに連れ込まれて……ダメよそんなの泣き寝入りしちゃダメよ!」

あたりが騒然となるが……

「ちょとまてー!!!」

メイは大声で一同を制止した。

「えーっと、それでですね、実際にその茂みの中で私とフィンさんが抱き合っていたのを見・た・の・は、誰でしょうかっ!」

………………

…………

しーん。

娘達は互いに顔を見合わせるだけだ。

メイは大きくため息をつくと……

「あーれーは、フィンさんの頭に、おっきな蛾が止まってたんですっ! 最初枯れ葉って思ったんで取ってあげようとしたら、いきなり飛んでったんで、びっくりしちゃったんです!」

「え?」

「それから、フィンさんの頭に蛾の羽の粉が付いちゃってたんで、触ったらかぶれると思ったから、洗面所を貸してあげたんです! ああ行くのが近道でしょ? 水月宮にはっ!」

………………

…………

「あ、そうだったんですか?」

「そーです!」

納得したようにうなずくアルマーザに、他の娘たちが突っ込んだ。

「えー、アルマーザ、なによ」

「あなたがいけないんじゃないのーっ」

「えーっ? 別に嘘なんかついてないじゃないですか。遠目にはそんな風に見えたんだし」

アルマーザはたじたじだ。

それから娘たちが振り返ってメイに尋ねる。

「じゃ、本当にキスしてないんですか?」

「とーぜんですっ!」

………………

…………

「まあ、そうだったの。はあ……」

その様子を見ていたエルミーラ王女がため息をついた。

「どうしてため息なんか付いてるんですか! そうだったらよかったんですかっ!」

「いいえ~、そんなこと夢にも思ってなくってよ? おほほ 」

」

もう、疲れた―――何だかとっても疲れた……

しかしまあともかく身に覚えのない疑いは晴れたわけで―――何だかつまらぬことでエネルギーを消費してしまったが……

《こうなったら……もうあれ食べちゃおうかしら?》

ゼーレさんのところからこっそりもらってきた秘蔵のお菓子があるのだ。寝る前に食べると太ってしまうのだが―――と、そのときだ。

「あれ? ここにもいないの?」

やってきたのはアウラだった。

「あれ? アウラさん、どうしたの?」

「それが、サフィーナ、来ないから」

「え?」

一同が顔を見合わせる。

「今日の晩、練習しよって約束してたんだけど、時間になっても来ないし」

………………

…………

……

もしかして―――聞かれた?

「ちょっと! それまずいわよ!」

「あちゃー、凹んでるわよ! 絶対……」

「そういえば晩ご飯のときにもいなかったわよねえ」

「一体何があったの?」

一同の狼狽ぶりにアウラが不思議そうに尋ねる。そこでリサーンが今の事件を手短に説明するが……

「えーっ⁉」

アウラも表情が変わった。

「行った先、誰も知らないの?」

娘達が考えこむが―――それからはっと顔を見合わせる。

「もしかして?」

「うん。それっきゃないんじゃない?」

「え? 分かるんですか」

メイの問いにアーシャが答える。

「うん。多分……上かな?」

「上?……ですか?」

「うん。どこかの木の上かも」

………………

…………

……

「木の……上?」

「いえね、あの子、本気でいじけると、高い木に登っちゃうのよ」

………………

「えーっ。でももう真夜中じゃないですか」

だがあっさりとリサーンが答える。

「シャアラに負けたときだって、オアシスの椰子の木に登っちゃって一晩中降りてこなかったものねー」

「あー……だったなあ……」

はいーっ?

それから全員でサフィーナ探しが始まった。

「木って言ってもこれだけあると……」

この奥庭の一部は森のようになっているのだが……

「多分、目立って一番高い奴じゃないかな」

「それだと噴水脇のケヤキかしら」

娘たちが口々に話しているが……

「あれ、登れるの?」

途中まですとーんと枝も何もない太い幹なのだが……

「あの子なら簡単よ。ほら、椰子の木に登ってたって言ったでしょ」

「あ、まあ……」

果たせるかな、一同がケヤキの下から名前を呼ぶと、上からか細い返事が聞こえてきた。

「いーの! 放っといて!」

ちょ、ちょ、ちょ……

「違うのよ! すごい誤解だからーっ!」

メイが下から全力で叫んだ。

「え? メイ?」

「そうよ。サフィーナ。何だか違うみたいよ?」

アウラも大きな声で呼びかける。

「アウラ?」

枝の間からサフィーナが顔を出した。

《なんでそういう顔の出し方ができるの?》

逆さまにぶら下がってないと無理っぽいのだが―――それはともかく……

「あれねえ、アルマーザの勘違いなの! わたしフィンさんと一緒にいたけど、頭に止まった蛾を取ろうとしてただけなのよ!」

………………

…………

「え? そうなの?」

「そうよ。みんなそうでしょ」

メイの言葉に、周りにいた娘たちが口々に叫ぶ。

「そうなのよ。みんな勘違いしていたの」

「ほら、だから降りてこーい」

「ごめんなさーい」

………………

…………

しばしの沈黙。

それからサフィーナはくるんくるんと枝を伝って降りてくると、ストンと綺麗に着地した。

「えと……」

近くで見ると本当に泣き濡れていた跡があるのだが―――メイは娘達をじろっと見つめた。

「みーんな、ちゃんと謝っといて下さいねっ」

「「「はーい」」」

娘たちが一斉に答える。

《ったくもう……》

本当に悪い人達じゃないんだけど―――と、メイがため息をついて帰ろうとしたときだ。アウラがサフィーナに言った。

「こんなことになっちゃったし、今晩の練習、中止でいいかな?」

「え? あ、うん」

サフィーナがうなずくと……

「じゃメイ、後はよろしくね」

「え? あ、はい」

いきなり振られて思わず同意してしまったのだが……

《え? でもどうして私が?》

だが、考えてみれば今回の事件における最大の被害者同士であった。

《あー、それに顔も洗ってあげないといけないし……》

そう思って振り返ると―――何やら固まっているサフィーナと目が合う。

「えと、あの……」

メイは彼女に微笑みかけた。

「じゃ、行こっか。それより晩ご飯食べた?」

「え? その、まだ……」

あは。やっぱり……

「じゃ、こっち来て。とっときのお菓子があるから。一緒に食べましょ」

「え?……うん 」

」

サフィーナがにっこりとうなずいた。