はじめに

半導体パワーアンプの回路は、入力トランス式SEPP回路から、単電源準コンプリメンタリSEPP、OCL(2電源)ピュアコンプリメンタリSEPPを経て、いわゆるDCアンプに進化していくのですが、その段階でいろいろな回路が提案されました。その中で、差動−エミッタ接地−SEPPという構成の、全段直結OCLピュアコンプリメンタリSEPP回路は70年代初頭の代表的な回路で、多くの製品で採用されたものです。

クリスキットのパワーアンプP−35もその一つです。クリスキットについては、中学生の時に設計者の桝谷氏の著作「ステレオ装置の合理的な作り方」を読んで以来、その音に興味を持っていました。残念ながら桝谷氏はすでに故人となり、クリスキットもその幕を下ろしてしまいましたので、今となってはP−35を新規に入手することは叶わなくなっています。オークションにはよく出品されているようですが、クリスキットはキットという名前の示すとおり、自分の音を自分で作るというコンセプトであり、ただ完成品を買って音を聞くだけというのでは面白くありません。

幸い著作にはP−35(II)の回路図が掲載されているので、この回路図から自分でアンプを組み上げることにしました。P−35へのオマージュと言った所です。

完成は2008年。第26作目のアンプとなります。

回路

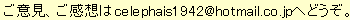

製作したアンプの回路図を以下に示します。

回路構成はP−35を踏襲していますが、P−35に使われている半導体は現在さすがに入手困難ですので、手持ちのものを使いました。もちろん回路定数もそれにあわせて変更しています。したがってP−35の完全な再現とは言えないのですが、オリジナルのP−35もIIからIIIと、時代に合わせて使用半導体を変えており、桝谷氏の言うところの合理的な精神に立てば、なんとかという石でなければ駄目というものではないように思います。

はじめに触れたように、回路構成は、差動−エミッタ接地−ピュアコンプリメンタリSEPPというものです。初段の差動増幅は抵抗負荷で、定電流回路も使わず共通エミッタ抵抗で済ませた、最も簡単な構成です。もっと色々なテクニックを投入したくなるような回路構成ですが、設計者たる桝谷氏は、この回路でオーディオ用には十分であると判断されたのでしょう。

2段目はブートストラップ付きのエミッタ接地増幅回路で、70年代初頭の標準的な構成です。B−C間に接続する位相補正コンデンサは、シミュレーションの結果から10pFとしました。SEPPのバイアス回路は、P−35ではトランジスタを使いのB−E間の順方向電圧を利用していますが、本機では素直にダイオードを使うことにしました。

3、4段目も標準的な、ダーリントン接続・ピュアコンプリメンタリSEPP回路です。P−35にはありませんが、発振防止用にトランジスタのベースに51Ωの抵抗を挿入し、エミッタ抵抗は無誘導型(双信MPC78)を使いました。また出力と並列に0.1μF+8Ωを、直列に1μH+8Ωを挿入し、発振対策に万全を期しました。

製作

初段はワンチップデュアルPNPトランジスタ、2SA979を使用しました。オフセット電圧とその温度依存性を考えれば、ワンチップデュアルトランジスタの使用がベストです。

2段目は2SC2235です。これは特に狙って選択したわけではなく、ただ単に手元にあったものを使っただけです。

SEPPのドライバー段は、2SC3423/2SA1360です。これは若松通商でコンプリメンタリペアとして売っていたものです。安く売っていたので、何となく買ってしまってそのままパーツボックスに眠っていたものですが、今回特性的に丁度よかったので、ようやく出番となった次第です。それなりに電力を消費するので、アルミ板を曲げて作った簡易型の放熱板を付けてあります。

最終段のパワートランジスタは2SD188/2SB600です。今は亡きOtecにてペアで購入したものです。これもずっとパーツボックスに眠っていたのですが、今回製作した70年代初期型のアンプには、時代的なマッチングが良かろうと言うことで、採用と相成りました。

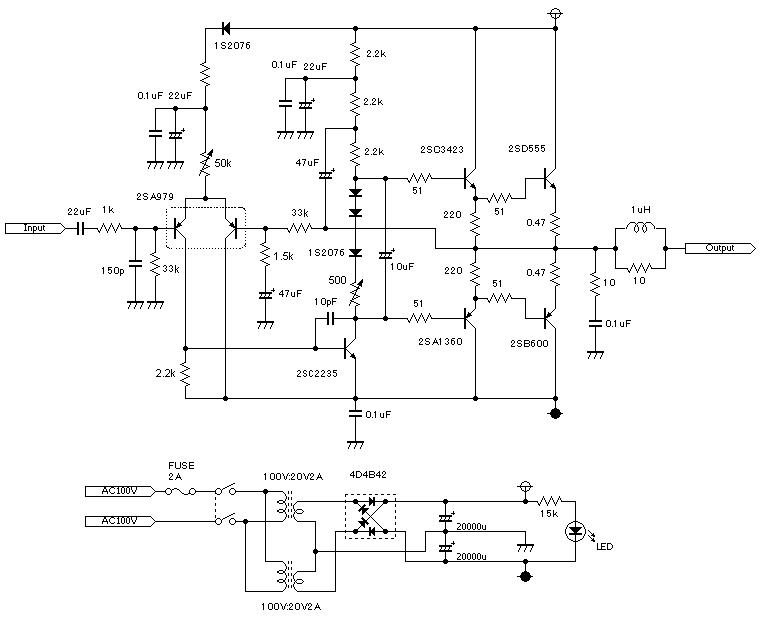

クリスキットにあやかり、本機でもプリント基板を起こして実装しました。もちろんガラスエポキシ基板です。もちろんオリジナルとは全く異なるオリジナルのパターンですが、雰囲気は出ていると思います。

電源トランスは手元にあった一般用のものです。定格20V2Aのものを2つ使い、それぞれ正電源用と負電源用に割り当てています。P−35(II)の電源トランスは22V4Aということですので、電圧、電流とも若干力不足で、最大出力もP−35程は出ないでしょう。

信号基板はパワートランジスタの放熱板に固定しました。ドライバー段とパワー段を最短距離で結ぶためです。全体のレイアウトは、写真のように電源トランスを中央に置き、放熱板がシールドになるよう左右の信号基板を外に向けて、対称に配置しました。この辺の実装はP−35とは全く異なっています。P−35の再現よりもアンプとしての性能を重視した結果です(多分に気休めな部分もありますが…)。

特性

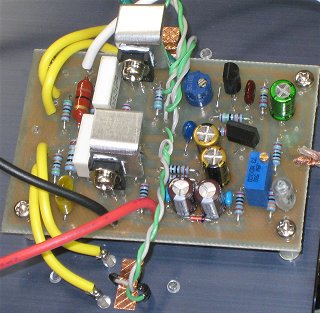

周波数特性

−3dBで3Hz〜320kHzとなっています。ピークもなく素直な特性です。

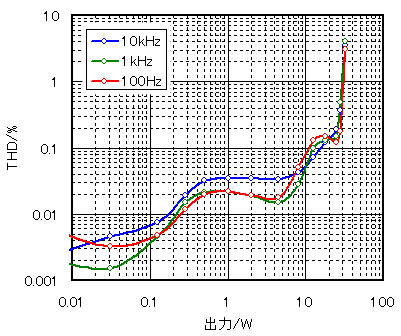

歪み率

最新の半導体アンプと比べるといささか見劣りがしますが、必要にして十分な特性です。歪み率1%での出力が30Wとなっています。P−35より出力が5Wほど小さいのはトランスの仕様のせいです。

桝谷氏の著作にあったP−35の歪み率のグラフを見ると、0.035%が下限となっており、本機の方が特性が良いように見えますが、著作のほうはTHD+N(雑音歪み率)特性なので、P−35の歪み率の下限はほとんど雑音の影響と考えられます。そういう意味で、P−35と本機の歪み率は、似たようなものであると考えて良いように思われます。

試聴記(プラセボ入り)

デノンのPMA−390IIIと聞き比べを行いました。

差はほとんどないと言って良いですが、本機の方がややクリアーな音のように感じられました。このあたり、桝谷氏の著作やP−35ユーザーの評判の通りで、ちょっとびっくりです。

参考文献

桝谷英哉著「音を求めるオーディオリスナーのためのステレオ装置の合理的なまとめ方と作り方」大盛堂書房