はじめに

インプットトランス式SEPPの基本回路で性能を評価しましたが、まるっきりダメとはいわないまでも、もう少し何とかしたいものです。そこでトランジスタをダーリントン接続とすることで、特性の改善を図ってみました。

ダーリントン接続

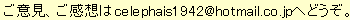

ダーリントン接続とは、トランジスタを右の図のように接続し、あたかも1つのトランジスタとして扱えるようにしたものです。電流増幅率(hFE)が2つのトランジスタのかけ算になるので、1つのトランジスタとして考えた場合、非常に大きなhFEを持つトランジスタを得ることができます。このためベース電流も少なくて済む、すなわち入力インピーダンスを高めることができます。

ダーリントン接続には右図に示すように2つバリエーションがあります。左側がよく見かける接続図で、同極性のトランジスタの組み合わせとなります。右側がインバーテッド・ダーリントン接続と言われる接続で、異極性トランジスタの組み合わせです。1つのトランジスタとして考えた場合、先頭のトランジスタの極性に相当するものになります。すなわち右図の場合、PNPトランジスタと等価になります。

通常のダーリントン接続の場合、ベースエミッタ間電圧VBEは2つのトランジスタを介しているため約1.2Vになりますが、インバーテッド・ダーリントン接続の場合はトランジスタ1個の時と同じ約0.6Vになります。右図を見てもわかるように、これは先頭のトランジスタのVBEです。

インバーテッド・ダーリントン接続による特性改善

前回試したインプットトランス式SEPP回路において、パワートランジスタのhFEの大きさには限界があるため、パワートランジスタにはそれなりの駆動電流が必要です。しかしパワートランジスタを駆動するトランスは小型で、その駆動力にはいささか難があるように思われます。そこで、このパワートランジスタの前にもう一つトランジスタを置いてダーリントン接続とすることで、駆動電流が大幅に減り特性が改善されることが期待されます。

また前回の回路において、パワートランジスタのVBEの温度特性により、パワートランジスタ自身の発熱でコレクタ電流は大きく変化します。これをインバーテッド・ダーリントン接続とした場合、VBEの温度特性によりコレクタ電流が変化することは同じですが、このVBEは前段のトランジスタのVBEとなります。前段の発熱は、後段のパワートランジスタに比べて遙かに少ないため、自己発熱によるコレクタ電流への影響は、パワートランジスタのみを用いた時と比較して少ないと考えられます。

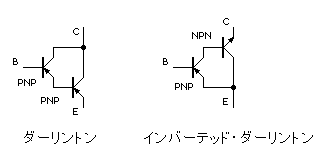

以上の考察から、インプットトランス式SEPP回路にインバーテッド・ダーリントン接続を採用することはメリットが多いと考え、実際に右図に示す回路を製作し、検証することにしました。

性能評価

基本性能

前回同様、出力波形がクリップした時の電力は6.5Wでした。入力インピーダンスは12kΩ、ゲインは2.9倍でした。hFEが増えたことで、ねらい通り入力インピーダンスが増加しています。ゲインも入力インピーダンス増加により、RBやhie、トランス直流抵抗の影響が少なくなるため、若干高くなっています。ダーリントン接続による効果がよく現れていると言えます。

この位のインピーダンスなら、普通のオペアンプでも十分ドライブできるでしょう。

周波数特性

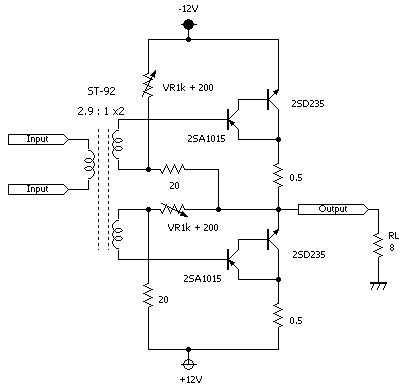

周波数特性を上に示します。−3dBポイントで3〜50kHzという結果になりました。

高域は前回よりも明らかに改善されており50kHzまで伸びています。ただ32kHzに+3dB程度のピークがあるのが気になります。

低域はほとんど同じ特性です。もともと申し分ない特性だったので、改善が目立たないだけなのかもしれません。

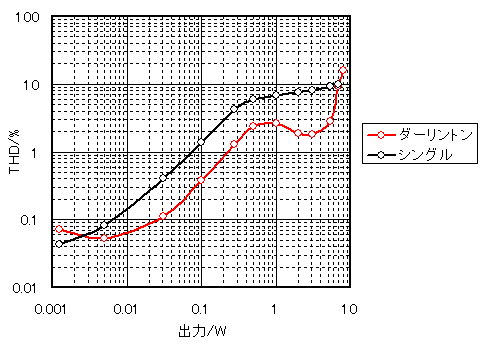

歪み率

1kHzにおける歪み率を右図に示します。明らかに改善されているのが分かります。

他の周波数でも同様の改善が見られました。

アイドリング電流

アイドリング電流ですが、100mAで調整し、各種測定(30分程度)の後、112mAとなりました。前回よりは少ないですが、それでも結構な変化です。これは前段のトランジスタを後段のパワートランジスタと直付けしたため、パワートランジスタの発熱が前段に伝わってしまったためと考えられます。

前段と後段をビニール線などで接続して離せば改善されるとは思いますが、あまりトランジスタ周りを長い線で引き回したくはありません。結局何らかの温度補償が必要になると思われます。またその辺は後日検討したいと思います。

まとめ

ダーリントン接続回路の導入で特性改善を図ることが出来ました。物理特性としてはそれなりに聞けるレベルにあると思います。

ただアイドリング電流の安定性や32kHzにあるピークなど、実用上改善すべき点が多いのも事実です。また無帰還とは言え、歪み率ももう一歩下げたいところです。

これから更に踏み入って、考えて行きたいと思います。

参考文献

「定本トランジスタ回路の設計」鈴木雅臣著,CQ出版社