同僚のバリュースターV10

同僚のバリュースターV10

同僚のPC-9821V10 |

現在、

| CPU | Pentium/100MHz |

| Video | CD-GL5440(内蔵) |

| Memory | 8MB+増設32MB |

| HDD | 内蔵2GB(MELCO) |

新しいPCを買ったら?と勧めたのですが、それほどPCにこだわるつもりはなく、今のままでも構わないのだけど、お金をかけずに多少速くできるのなら、と言うことで相談してみたそうです。そうなると、市販のCPUアクセラレータや、グラフィックアクセラレータなど、数万円もするようなパーツは対象外です。中古で、しかもなるべく安く入手できるパーツを使って、V10のパワーアップを考えてみることにしました。

V10の激安パワーアップ

V10の激安パワーアップ

パワーアップと言えば、まずメモリーが考えられます。V10の場合、SIMMタイプのパリティー付きFastPageDRAMが使えます。現在SIMMメモリーは中古ショップ等でに安く大量に出回っており、ジャンク品を狙えば数百円で入手できます。果たせるかな、16MBのSIMMモジュール2枚を500円で購入することができました。

なお、FastPageDRAMのSIMMモジュールは今後さらに安くなると思われますが、流通量も減っていく一方なので、次第に入手困難になると思います。SIMMを使っているマシンをこれからも使っていこうという方は、今のうちにいくつかストックしておくのが良いかも知れません。

次に考えられるのが、パワーアップの本命、CPU交換です。V10はPentium/100MHzなので、外部とコアが同一電圧のSocket7ということになります。そうなると、CPUの選択肢は同じ"Classic" Pentiumか、IDTのWinchipとなります。WinChipは高クロックな上、Pentiumとの互換性も高く、今回の用途にもってこいなのですが、残念ながら元々流通量が少なかったこともあって、現在手に入れるのは至難の業です。それに対して"Classic" Pentiumは今でも大量に出回っていて入手が楽なだけでなく、価格も千円前後ととても安価です。

Pentiumの倍率設定

Pentiumの倍率設定

ところがV10は、自作機用のマザーボードと違って、FSBやCPU倍率をユーザーが変更できるようにはできていません。なので、そのままでは166MHzのPentiumを装着したとしても、同じ100MHz動作となります。FSBは標準でも66MHzなので、幸いにして変更する必要はないのですが、CPU倍率は標準の1.5倍以上にしなければなりません。実はマザーボード上のあるパターンをショートすると、倍率が2倍設定となり、133MHzで動作させることができます。しかし、パターンのショートにはマザーボードにハンダゴテを入れる必要があり、成功したとしても3割しか性能アップできないので、いまいち気が引けます。V10が同僚の持ち物だということを考えればなおさらです。

Pentiumの倍率設定は、BF0、BF1と呼ばれるピンで行い、以下のように設定します。

| 倍率 | BF0 | BF1 |

| x3.0 | 1 | 0 |

| x2.5 | 0 | 0 |

| x2.0 | 0 | 1 |

| x1.5 | 1 | 1 |

いろいろ考えた結果、CPU本体を改造するというアイデアに辿り着きました。すなわち、CPUの倍率設定ピンを極細の導線で、+3.3Vもしくはグランドに配線して、倍率固定にしてしまう方法です。これなら下駄不要で、改造もCPUのみとなるので、V10本体に手を入れなくてもすみます。

CPU改造

CPU改造

では、いよいよCPU改造です。

|

入手したのはPentium/166MHzです。¥1500でした。 |

|

まずBF0、BF1ピンを折り切ります。CPU側でBFピンへ配線を行うのですが、ソケット側の該当ピンがどこかに配線されていたりすると、最悪電源とグランドの間がショート状態になる可能性があるためです。ピンを折ることで、BFピンをソケットから切り離してしまいます。 |

|

配線用の線材です。とにかく細い物を選びます。私は0.26mm径のエナメル線を使いました。 |

|

エナメル線を半田付けして、BF0,BF1ピンをグランドピンと接続します。先の細いハンダごてを使うのは言うまでもありませんが、ピンは思ったより熱容量が大きいので、それなりにワット数の大きなハンダごてを使った方がうまくいきます。ハンダの量をなるべく少なくするのがコツです。かなり神経を使う作業です。 |

これで、倍率2.5倍固定設定となりました。

V10への取り付け

V10への取り付け

改造したPentium/166MHzをV10に取り付けます。

|

V10オリジナルのCPU部です。ファンレスですね。 |

|

改造CPUを載せます。166MHz動作なのでCPUファンも装着します。 ちなみにこのファンはたたき売りで¥500で入手した物です。 |

ベンチマークと使用感

ベンチマークと使用感さて、さっそくベンチマークソフトを動かして、効果を見ることにしましょう。

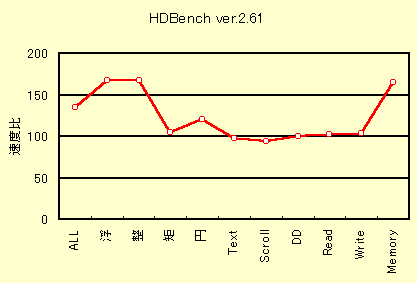

まずはHDBENCH 2.61。

まずはHDBENCH 2.61。整数演算も浮動小数点演算もクロックが増えた分、速くなっています。意図した通りに動作をしているようです。円描画やメモリーアクセスも速くなっています。なかなかいい感じです。

次はより新しいバージョン3.30でトライ。

次はより新しいバージョン3.30でトライ。2.61の結果と概ね同じですが、MemoryReadだけが極端に悪化しています。ただMemoryWriteは速くなっているので、トータルすると良いと言えそうです。

そしておなじみSuperπ104万桁。

そしておなじみSuperπ104万桁。これも意図した通りの改善が見られました。

とは言っても、今のPCからすると遅すぎの感がありますが・・・。

使用感ですが、オリジナルの状態に比べて、かなり改善されているのを実感できました。さすがにIE5.5はもたつきますが、それなりに使えるレベルには達しています。

改造したV10を同僚に返して、使ってみてもらったのですが、わずかな予算で予想外に快適になったことに非常に驚き、かつ喜んでもらえました。改造派冥利に尽きる結果と言えましょう。

トップページに戻る