![]()

1945年(昭和20年)に入ると空襲が本格化し、3月9日-10日の東京大空襲では一夜で10万人が死亡した。 その後、終戦まで各地で大規模な空襲が行われた。 3月26日には硫黄島が陥落、4月1日には沖縄本島に アメリカ軍が上陸した。 4月6日、沖縄に向け徳山沖を出動した戦艦「大和」以下の第二艦隊は、翌7日にアメリカ軍艦載機の攻撃をうけ「大和」、二等巡洋艦「矢矧」、駆逐艦4隻を撃沈され、連合艦隊は洋上作戦能力を喪失した。 6月23日に沖縄での日本軍の組織的戦闘が終わった。

8月6日、広島に原子爆弾が投下され、9日には長崎にも投下された。 ソビエト連邦は8月8日に日ソ中立条約を破棄して対日宣戦布告、翌9日未明から満洲、樺太、千島列島に侵攻した。 ここに至り、8月14日の御前会議で、ポツダム宣言受諾との結論に達し、この旨は翌15日正午に、玉音放送により国民に伝えられた。 9月2日には、降伏文書に調印し、第2次世界大戦は終結した。

呉への空襲は、1945年(昭和20年)3月19日を皮切りに14回に及んだ。 3月19日には、呉軍港を中心に、アメリカ軍艦載機約350機の空襲を受け、在泊中の艦艇の多くが戦闘能力を喪失した。 5月5日には、B-29約120機が広地区を中心に爆撃、広海軍工廠および第十一航空廠が壊滅的打撃を受けた。 6月22日の呉工廠爆撃にはB-29約180機が来襲、造兵地区が壊滅した。 7月1日には市街地が目標となり、B-29約100機の焼夷弾による爆撃で市街地の大半を焼失、死者1,869名、負傷者2,000名、住宅の全焼全壊22,164戸、被災者125,000名という被害を受けた。 7月24日にはアメリカ軍艦載機約870機が、7月28日にはアメリカ軍艦載機約950機及びB-29・B-24約110機が、呉周辺の残存艦艇を爆撃、戦艦「伊勢」、「日向」以下大半が擱座・沈没に至った。(1)

| 呉市人口(人) | 工廠職工人員(人) | |

|---|---|---|

| 1942年(昭和17年) | 322,186 | 82,596 |

| 1943年(昭和18年) | 357,162 | 83,956 |

| 1944年(昭和19年) | 293,632 | 97,241 |

| 1945年(昭和20年) | 152,184 | 82,417 |

出所:「昭和18年度広島県呉市一般会計特別会計歳入歳出予算書」(昭和17年分)

「昭和19年度広島県呉市一般会計特別会計歳入歳出予算書」(昭和18年分)

呉市役所「呉市勢要覧」昭和33年、25ページ(昭和19.20年分)

注:1)昭和18年までの数値は戸籍調査による年末の戸口数である。

2)昭和19、20年の数値は人口調査の結果にもとづいている。

表1に1942年(昭和17年)〜1945年(昭和20年)におけ呉市人口(2)および海軍工廠職工人員(3)の推移を示す。

1943年(昭和18年)と1944年(昭和19年)に人口ギャップが生じているが、表1の注記に記したように、昭和18年までの数値は戸籍調査によるもの、昭和19、20年の数値は人口調査の結果によるものである(4)。 また、このことと当時の人口統計には当時の軍人、徴用工員が含まれていないことが人口ギャップ等が生じた原因であると考えられる。

前述のように人口統計に軍人、徴用工員が含まれていないため、戸籍調査による人口と現住人口に差が生じている。 たとえば、昭和17年4月の呉市における物資の配給を基礎とした調査によると、「総人口315,7086人、之に軍部の特別徴用工員関係者を含めば42、3万の人口を擁する」との報告がある(4)。 また、18年末人口が配給台帳によると404,257人であった(4)。 さらに、戦後の昭和23年に発行された『産業要覧』によると、「昭和19年には実に人口413,000余を数へ」ていたと述べられている(4)。 これらのことから、呉市が当時の日本の中でも、最大級の都市であったことが伺える。

呉地区への空襲で、線路、橋梁などを直接狙ったものはなかったが、5月5日の広地区空襲により広駅が被災し、呉線が一時不通となった(7)。 また、7月1日〜2日にかけての空襲では、呉駅の駅舎が全焼し、呉線は7月3日まで不通となった(8)。

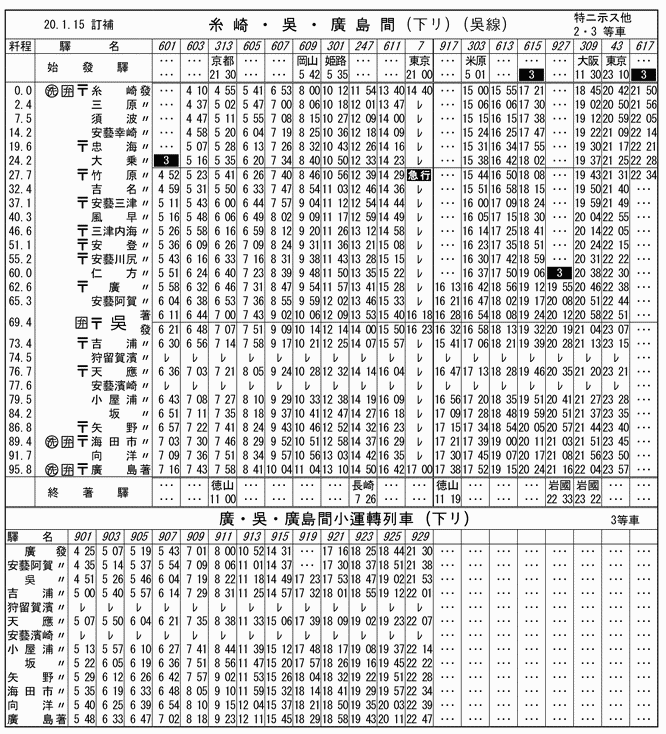

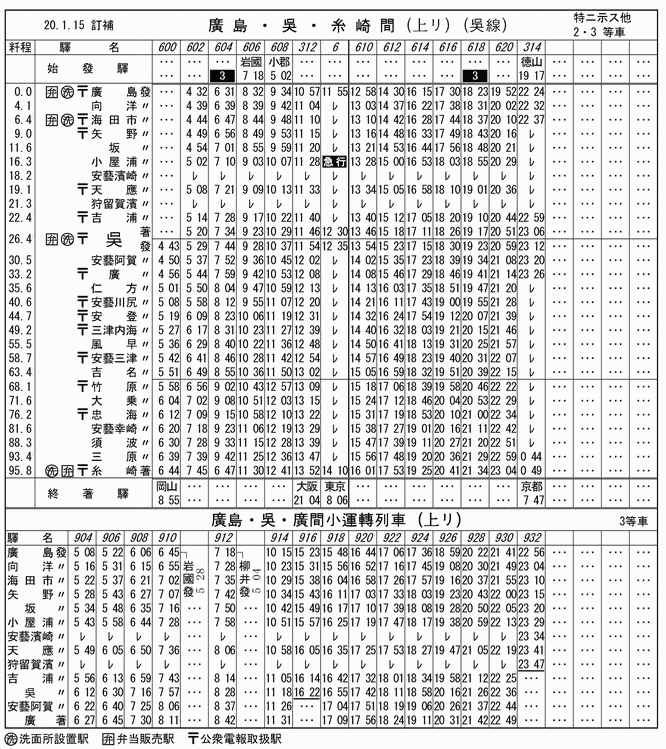

図1に1945年(昭和20年)1月時点の呉線時刻表を示す(9)。 この時期、用紙不足により月刊を維持できなくなっており、時刻表の表題は、昭和十九年五号(発行は12月)と記されている。 また、全国版の時刻表は、今号が終戦前最後の発行となった(10)。

呉−広島間には上り28本、下り30本が運転され、また、山陽線へは、呉から上り4本、下り5本の直通列車が、山陽線からは、呉へ上り5本、下り7本の直通列車が設定されている。 東京との直通列車は東京―広島間急行7/6列車が設定されたため、下り2本、上り1本となった。 九州島内への直通列車は、糸崎―長崎間247列車1本にまで減少している。

1944年(昭和19年)10月時点より呉−広島間で上下1往復が増発されているが、これは急行7/6列車の増発によるものである。 戦時体制下で通勤列車の増発、急行・長距離列車・昼間時間帯列車の削減が行われていたのにもかかわらず、このような措置がとられたのは、呉線の軍事的重要性を考慮したものと推測される。

なお、上り932列車が、安藝濱崎停車、狩留賀濱終着となっているのは誤植だと思われるが、そのまま掲載した。

図1 呉線時刻表 1945年(昭和20年)1月

この列車は、かつての東京-下関間急行7/8列車の後継ではなく、新たに設定されたものである。 1944年(昭和19年)4月の呉線優等列車廃止から9ヶ月ぶりの優等列車復活であったが、わずか2ヶ月後の3月20日に廃止された(6)。

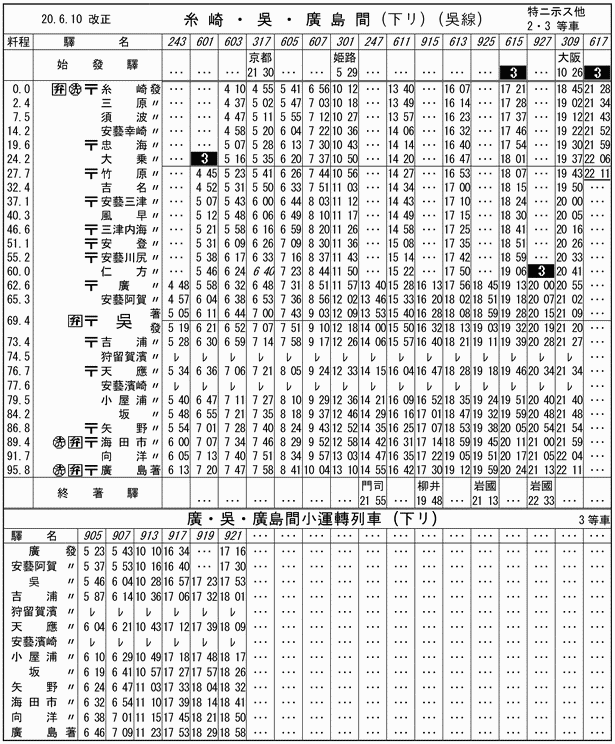

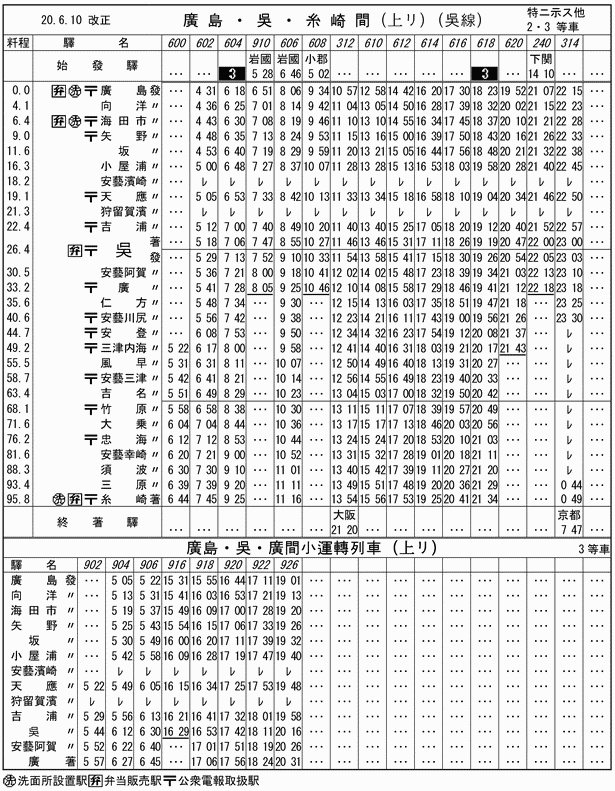

図2に1945年(昭和20年)6月時点の呉線時刻表を示す(11)。 この時刻表は、敗戦後の9月に発行されたものだが、4-5ページに「東京・大阪・九州及鮮満華連絡」時刻表が掲載されているなど、戦時中の編集であることうかがえる。 時間の関係で、戦時中に進んでいた編集または組版を、そのまま利用して発行したものと思われる。

呉−広島間には上下21本が運転され、また、山陽線へは、呉から上り2本、下り4本の直通列車が、山陽線から、呉へは上り4本、下り3本の直通列車が設定されている。 長距離列車の削減により、東京との直通列車は消滅し、東海道方面は京都、九州方面は門司までに運転区間が短縮されている。

今回の改正による列車削減は通勤時間帯にもおよび、下り列車の呉発時刻を基準に見ると、5時〜9時の時間帯は10本から7本に3本削減、9時〜15時の時間帯は6本から4本に2本削減、15時〜21時では11本から9本と2本削減、21時以降は3本が1本と2本削減されている。 この時刻のまま、呉線は8月15日の敗戦を迎えることとなる。

図2 呉線時刻表 1945年(昭和20年)6月

コンテンツは特に記載されてない限り、クリエイティブ・コモンズ 表示-継承ライセンスのもとで利用できます。