![]()

1912年(大正元年)11月、西園寺公望内閣は陸軍の2個師団増設を拒否した。 陸軍大臣上原勇作は大正天皇に直接辞表を提出し、西園寺内閣は総辞職に追いこまれた。 同年12月、陸軍・藩閥・官僚勢力をバックに長州閥の桂太郎が組閣した。 しかしながら、藩閥政治に反発する勢力により「閥族打破・憲政擁護」をスローガンとする第一次護憲運動展開された。 これにより桂内閣はわずか2ヶ月で総辞職をよぎなくされた(大正政変)。 桂の後継には薩摩閥の海軍大将・山本権兵衛が就いたが、1914年(大正3年)に海軍高官の汚職事件(シーメンス事件)が発覚、国民の批判が高まり、やむなく退陣した。 山本の退陣後、元老たちは軍備拡張の実現と衆議院多数党の立憲政友会の打倒のため、大隈重信を首相に指名した。 立憲同志会を与党に組閣した大隈は、1915年(大正4年)の総選挙に圧勝し、陸軍2個師団増設と各軍拡張案を実現させた。(1)

明治末期から慢性的な不況ににあった日本経済は、1914年(大正3年)に勃発した第一次世界大戦をきっかけに空前の好景気を迎えた。 日本も同年8月に参戦したが、直接の戦場とならなかったため、戦争で手一杯のヨーロッパ列強の市場を奪っていった。 軍需の急増やヨーロッパからの輸入途絶に対応するため、繊維、船舶、鉄鋼、化学製品等の工業が飛躍的に発展した。(2)

大戦が長引くと、軍用米需要が増えたこともあり、1917年(大正6年)頃から米価が上昇、1918年(大正7年)に入ると急上昇した。 同年7月に始まった富山県の主婦による米価高騰阻止運動は全国に広がり、8月には各地で米商店や精米工場が襲撃される事態になった(米騒動)。 政府は外米輸入や米の安売りとともに、軍隊まで出動させて、1ヶ月余りで米騒動を収拾させた。(3)

呉市においても、第一次護憲運動に呼応し、1913年(大正2年)1月17日に在呉新聞記者大会が開かれ、翌2月10日の憲政擁護市民大会には、1,000名が集結した。 また、1914年(大正3年)のシーメンス事件を受けた、3月11日の海軍糾弾の大演説会には、3,000名の聴衆がつめかけた(4)。

1918年(大正7年)に発生した米騒動は、呉市にも波及し、8月13日から15日にかけて、数万の群衆が米穀商や富豪を襲撃、これを鎮圧するために海軍水兵が出動し、死者を出すまでにいたった。(5)

経済面においては、日露戦争後の不況が続いており、第一次世界大戦による好況が本格化するのは、1916年(大正5年)以降となる(6)。

| 乗車人員 (人/日) |

呉市人口 | 工廠職工賃金 (円/月) |

|

|---|---|---|---|

| 1912年(大正元年) | 1,404 | 117,560 | 23.80 |

| 1913年(大正2年) | 1,653 | 119,060 | 21.71 |

| 1914年(大正3年) | 1,822 | 123,414 | 22.60 |

| 1915年(大正4年) | 1,927 | 129,412 | 22.96 |

| 1916年(大正5年) | 1,514 | 135,351 | 24.25 |

| 1917年(大正6年) | 2,348 | 136,569 | 29.48 |

| 1918年(大正7年) | 2,711 | 140,711 | 38.08 |

表1に1912年(大正元年)〜1918年(大正7年)における呉駅乗車人員(10)、呉市人口(11)および海軍工廠職工の賃金(12)の推移を示す。 この期間で呉市の人口が20%増加しているのに対し、乗車客数の増加は93%と大きく伸びている。 また、海軍工廠職工の賃金は60%増加している。

この期間の官鉄運賃は、1918年(大正7年)7月まで据え置かれており、これによる運賃の相対的の下落と、第一次世界大戦下の好況とが、乗車客数の増加に結びついたものと考えられる。

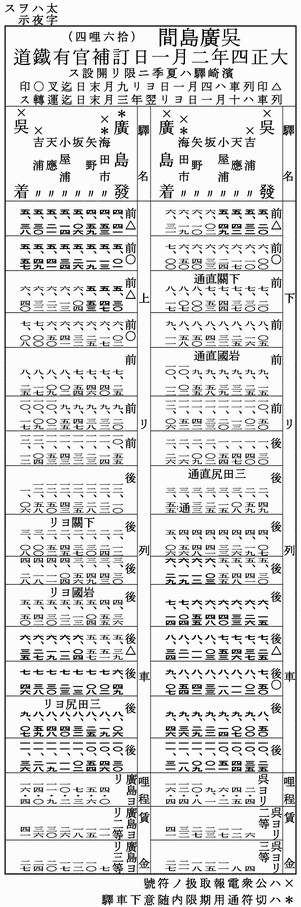

図1に1913年(大正2年)12月時点の呉線時刻表を示す(13)。 呉−広島間には上下13本が運転され、下関、岩国、三田尻(現・防府)、宮島(現・宮島口)との直通列車が設定されている。 運転時間は、呉−広島間の最速が55分となり、開業時より多少速度が向上している。

「上リ270、下リ255列車ニ限リ二、三等車ノミ」と記載があるのは、この当時の官有鉄道は三等級制で、上り270、下り255列車以外には一等車が連結されていたことによる。 創業以来、官有鉄道の列車は小区間運転列車を除き、一〜三等車により編成されていたが、前出のように一等車の需要減少のため1913年(大正2年)10月1日から主要幹線の急行・直行列車のおよび主要列車を除き、一等車の連結が廃止された(8)。 この時刻表は一等車連結列車削減後の発行であるが、呉線では一等車連結は維持されていることがわかる。 これは高級軍人の往来があり、一等車需要があったためと思われる。

図1 呉線時刻表 1913年(大正2年)12月

図2 呉線時刻表 1915年(大正4年)2月

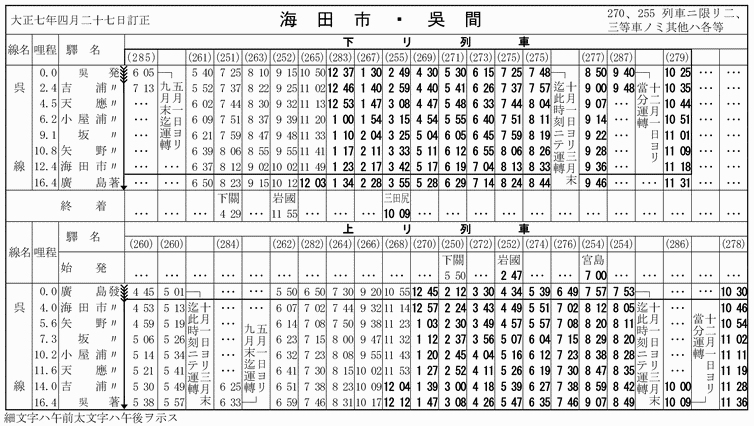

図2に1915年(大正4年)2月時点の呉線時刻表を示す(14)。 呉−広島間には上り13本、下り14本が運転され、下関、岩国、三田尻(現・防府)との直通列車が設定されている。

図1と比較すると、小屋浦駅が新設されている。 小屋浦地区は、呉線開業時に駅が設置されず、海岸沿いの道路が鉄道建設により失われたため、陸の孤島と化した。 小屋浦の住民総代は、1912年(明治45年)2月、当時の鉄道院総裁原敬に嘆願書を提出、これが認められ1914年(大正3年)5月1日に小屋浦駅が開業した。(15) 小屋浦駅開業により、濱崎仮停車場は廃止となった。(16)

この時刻表(汽車汽船旅行案内)は、欄外にあるように夜間の時刻(午後6時から翌午前5時59分)を太字で示している。 当時の鉄道時刻は12時間制で、時刻を区別するためにとられた措置だと思われる。 鉄道院(のち鉄道省)編纂の列車時間表では、午前(午前12時から11時59分)を細字、午後(午後12時から11時59分)を太字で示しており、汽車汽船旅行案内も後に同様の表記に変更されている。 正確な切り替え時期は不明だが、大正10年8月号では従前のとおり、大正12年7月号では午前を細字、午後を太字で示すようになっている。

図中の*は「切符通用期限内随意下車驛」とあるが、これは途中下車可能な駅を示すものである。 1890年(明治23年)11月1日に制定された50哩(マイル)以上の乗車券で、切符の有効期限内に途中下車できる駅を指定する規則である。(17)(18)

この規則は、1916年(大正5年)5月15日に、途中下車駅の指定をやめ、乗車距離に応じて下車回数を定め、任意の駅で途中下車可能とするものに変更された。 片道50マイルまでは1回、51マイルから300マイルまでは2回、301マイルから700マイルまでは3回、701マイルから1200マイルまでは4回、1200マイル超は5回までとされた。(19)(20)

1930年(昭和5年)4月1日に運輸営業にメートル法が適用され、運賃計算等の距離はマイルからキロメートルに変更された。 これによ、乗車距離に応じての下車回数は次のようになった。 片道50kmまでは1回、51kmから500kmまでは2回、501kmから1000kmまでは3回、1001kmから1500kmまでは4回、1501km以上は5回までとされた。(21)(22)

さらに、1932年(昭和7年)8月1日、電車区間を除き回数無制限となり、細かい変遷があったものの、現在に至っている。(20)

図3に1918年(大正7年)6月時点の呉線時刻表を示す(23)。 呉−広島間には上り13本、下り14本が運転され、下関、岩国、三田尻(現・防府)、宮島(現・宮島口)との直通列車が設定されている。 また、呉−吉浦間に臨時列車が2本設定されているが、設定理由等は不明である。

運転時間は、呉−広島間の最速は、53分と向上している。

図3 呉線時刻表 1918年(大正7年)6月

コンテンツは特に記載されてない限り、クリエイティブ・コモンズ 表示-継承ライセンスのもとで利用できます。