| N69 碁笥(ごけ) (2025.3.16) | ||

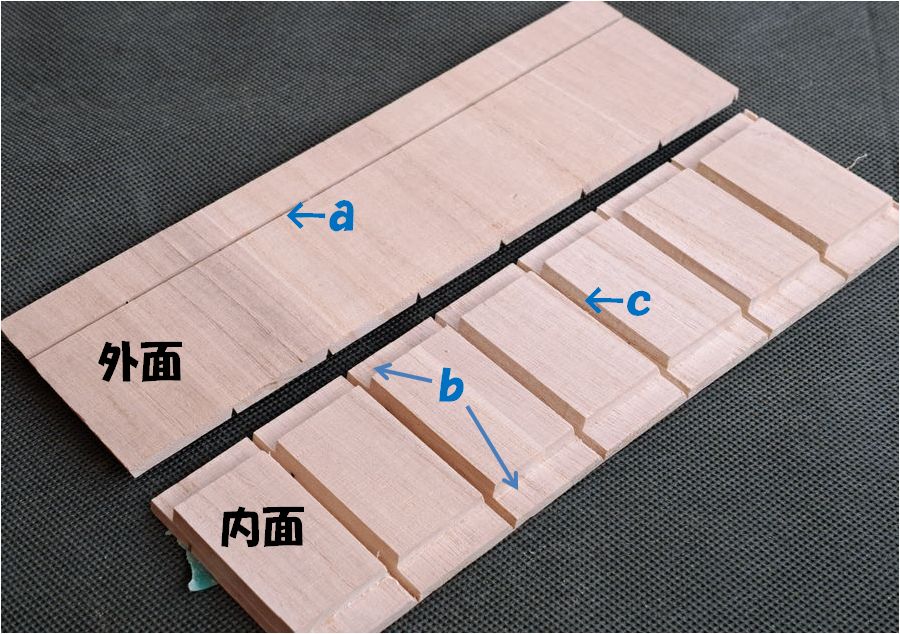

転ばぬ先の杖シリーズ第4弾  30代のころ囲碁を覚えて20年ほど遊んだのですが、その後ご無沙汰でした。老後の楽しみとボケ防止に再開することにしましたが、一人ではできないのでかみさんを巻き込むことにします。 はじめに中古囲碁セットをネットで入手しましたが、碁笥(碁石の容器)がなかったので自作することにしました。 一般的な碁笥は饅頭形ですが本格的木工旋盤は持っていないので、12角筒形にすることにします。 依然作った丸のこテーブル用の治具を使おうと考えたのですが、今回はトリマーのV溝ビットを使ってみました。 ・・・というのも、V溝ビットにも90°以外にいろいろな角度が用意されていることが分かったので試してみたくなったのです。 トリマーテーブルと治具はこちらを使用しました。 因みに、n角形筒の内側のV溝の切削角度、Θは Θ=360/n となりますが、ネットで探すと3,4,5,6,8,10,及び12角形に対応するビットを見つけることができます。 上の式より12角形用ビットの先端角は30°になります。  作成手順です。 ①丸のこテーブルで10㎜厚の桐材から長方形を切り出し、外面に蓋切り離し用ガイド溝(a)、内面に上蓋と底板嵌め込み用の段欠き加工(b)。  ②内面に30度V溝加工(c)。 外面には予めテープを張り付けておき、材料の厚みぎりぎりの深さまで溝を切ります。 ビット先端への負荷軽減のため、予めストレートビットで溝加工。 材料に柔らかい桐材を選択したのも同じ理由。 ③筒を仮組して採寸し、底板と上蓋を丸のこテーブルで加工。 ④筒、そして底板と蓋を接着してから、蓋を切り離しその内側にはめ込み用の3.5mm厚の合板を張り付け。(このような蓋の形式ををヤロウ蓋というらしい) ⑤サンドペーパーで面取り等の整形後、オイル塗装。一方をナチュラル、他方をエボニーで塗分け。 碁笥は白石と黒石の違いはないのですが、遊んでみました。 完成した碁笥は、高さが70mm、外径が130mmです。 ところが想定していた通り、遺憾ながら蓋を回すとぴったり入らない箇所があります。そこで合わせる箇所の本体側と蓋に真鍮釘を打ち込んでマーキングしました  さてこれから渋茶を飲みながら老夫婦で囲碁を楽しむことにしましょう! 囲碁はあくまで勝負事、意地になり血の雨を見ないように、楽しい老後が絵にかいたモチにならぬように・・・・・ |

||

| (2025.4.11 追記) 入手した囲碁セットの2つ折りの碁盤は歪みがあってかなり酷い状態でしたが、木工仲間に話したら板材として保管している盤があるとのことで譲り受けました。 厚さは約10㎝ですが、脚は外されています。 表面の汚れをアルカリ電解水で落とし、薄くなっていた線を引き直してからウレタン艶消し塗装で化粧直しです。 脚を作成して差し込み、お払い箱になった2つ折りの盤は、トレーニング用の9路盤に作り直しました。  こんな重量感のある碁盤で打てるようになるのはいつになることやら・・・・・? |

||

| ←前へ 目次 次へ→ |