| N7俀丂僉儏儃儘儈僯丂丂乮2025.5.5) | ||

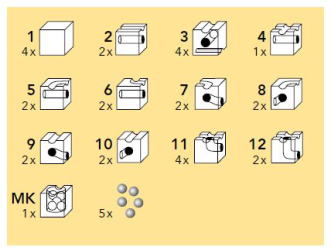

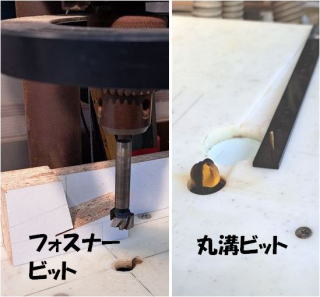

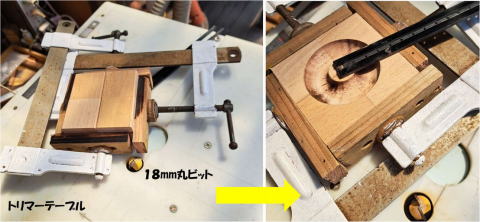

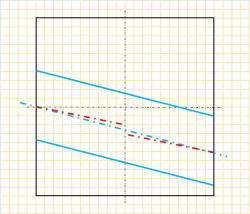

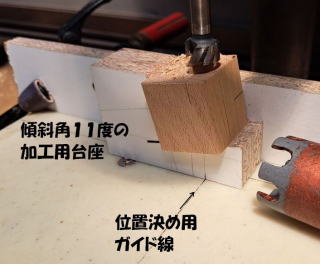

丂娺嬶僔儕乕僘戞7抜 丂乭僉儏儃儘乮CUBORO乯乭偲偼丄堦曈5cm偺愊傒栘傪慻傒崌傢偣偰價乕嬍偺摴傪嶌傞偍傕偪傖偱偡丅 丂僗僀僗偺娺嬶儊乕僇乕偑斕攧偟偰偄傑偡偑丄彨婝偺摗堜憦懢偝傫偑擬拞偟偰偄偨偙偲偐傜恖婥偵壩偑晅偒傑偟偨丅 丂丂丂丂  丂 丂 丂乽傊乕丄偁偺摗堜孨偑梀傫偩偍傕偪傖偐丠丂偆偪偺巕傕偙傟偱梀傫偩傜丄彨婝偺柤恖偵側傞偐傕丠乿 丂峫偊傞傑偱傕側偔偙傫側偙偲偼偁傝偊傑偣傫偑丄悽偺拞偵偼彮偟偼摗堜孨偵嬤偯偗傞偩傠偆偲峫偊傞恊僶僇偑偛傠偛傠偄傞傢偗偱偡丅 丂丒丒丒丒偲丄偦偺拞偺傂偲傝乮栮僶僇偱偡偑乯丄僉儏儃儘傪帺嶌偟偰傒傑偟偨丅 丂帺嶌偵摉偨傝丄庤帩偪偺嵽椏傪偁偨偭偰傕5噋妏偺棫曽懱乮僒僀僐儘乯偑庢傟傞嵽偑側偔丄僱僢僩偱扵偟偨傜寢峔崅壙偱偡丅 丂偦偙偱庤帩偪偺4噋岤傒偺柍岰偺廤惉嵽扞斅傪巊偆偙偲偵偟傑偟偨丅丂價乕嬍偺捈宎偼12mm偲17mm側偺偱僊儕僊儕壗偲偐側傝偦偆偱偡丅 丂丂丂丂僞僀僩儖偵乭儈僯乭偑擖偭偰偄傞偺偼丄偦偆偄偆傢偗側偺偱偡両 丂娵峚偲娧捠岴偺捈宎偼18噊丄娵峚偺愗嶍怺偝偼9噊偲偟傑偟偨丅 丂巊梡偟偨岺嬶偼儃乕儖斦亄18噊宎僼僅僗僫乕價僢僩丄僩儕儅乕僥乕僽儖亄18噊宎娵峚價僢僩偱偡丅 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂  丂嶌惉庤弴偱偡丅 侾丏岤偝40mm丄暆250噊偺廤惉嵽扞斅偐傜40mm妏偺妏朹傪愗傝偩偟丅 丂偙偺扞斅偵偼棤柺偵怺偝6噊丄暆13噊偺峚偑2杮暯峴偵憱偭偰偄傑偡丅丂忋婰塃懁僀儔僗僩偺僞僀僾俀丆俁丆係丆9丆10丆11丆12媦傃MK偵偼拞墰偵曈偲暯峴側娵峚偑偁傝傑偡偺偱偺偱丄婛懚偺峚傪惗偐偡傋偔丄偙偺峚偼拞墰偵側傞傛偆偵僇僢僩丅丂寢壥揑偵曕棷傑傝偼5/6偵側傝傑偟偨丅 丂 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂  俀丏暯峴側娵峚傪僩儕儅乕價僢僩偱愗嶍偟偨屻丄僒僀僐儘偵僇僢僩丅丂 俁丏僞僀僾俁丆係丆侾侾丆侾俀丄媦傃MK偵捛壛偺娵峚傪僩儕儅乕價僢僩偱愗嶍乮俁偼棤柺偵丄懠偼捈岎峚乯 係丏僞僀僾俆丆俇丆俈丆俉偺墌宍娵峚壛岺丅丂係屄傪僋儔儞僾偱傑偲傔丄J34-6偺曽朄偱墌宍峚傪愗嶍丅 丂丂丂丂  俆丏僞僀僾俀丄俁丆係丆俆丆俇丆偺娧捠岴壛岺 丂丂恀捈偖偵拞墰傪娧捠偡傞寠傪儃乕儖斦偱奐偗傞 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂  俇丏僞僀僾俈丆俉丆俋丆侾侽丄侾侾丆侾俀偺僒僀僐儘撪晹偱愜傟嬋偑偭偨娧捠岴偺壛岺 丂丂 丂丂丂丂  丂丂 丂丂 丂 丂丂擖岥偲弌岥偺埵抲傪寛傔嶌恾偐傜孹幬妏搙傪嶼弌乮忋恾偺惵慄乯丅 丂幚嵺偺壛岺妏搙偼偦傟傛傝庒姳彫偝偄妏搙乮忋恾偺愒慄丄崱夞偺応崌11搙乯偱丄弶傔偵壓棳懁偺寠傪強掕偺怺偝傛傝庒姳挿傔偵奐偗丄師偄偱忋棳懁偺寠傪奐偗傞偙偲偱丄撪晹偱價乕嬍偑巭傑傜側偄傛偆偵岺晇丅 丂 俈丏MK偲價乕嬍儂儖僟乕 丂MK偼捠忢昳偲3楢傪嶌惉丅寠偼宎30噊偺僼僅僗僫乕價僢僩巊梡丅 丂價乕嬍儂儖僟乕偼偙偪傜偺彜昳傪嶲峫偵3楢僒僀僘偺暔傪嶌惉丅丂擇偮妱僒僀僘偺捈曽懱傪梡堄偟偰撪晹偺嵶岺傪偟偨屻偵愙拝偟偰巇忋偘丅丂墌宍愷偺掙偲懳墳偡傞儂儖僟乕撪晹偵僱僆僕僂儉帴愇傪杽傔崬傒僺僞僢偲巭傑傞傛偆偵岺晇丅 丂丂丂丂丂丂丂  俉丏柺庢傝偲揾憰 丂僒儞僪儁乕僷乕偱柺庢傝偟偰揾憰丅丂嵟廔巇忋偘偼墣側偟僂儗僞儞揾憰偱偡偑偦偺慜偵堦晹偼栘岺揾椏偱埲壓偺捠傝拝怓丅 丂丂丂MK偼僗僾儖乕僗丄 丂丂丂僞僀僾1偼儅儂僈僯乕丄 丂丂丂僞僀僾1偺楢寢僞僀僾偲價乕嬍儂儖僟乕偼僂僅乕儖僫僢僩丄 丂丂丂偦偺懠偼柍拝怓丅 俋丏廂擺働乕僗偺嶌惉 丂棫曽懱姺嶼偱60屄梕偺働乕僗嶌惉乮俆亊俇亊俀抜乯 丂丂丂丂丂 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂  丂嵟廔揑偵弌棃忋偑偭偨悢検偼僒僀僐儘姺嶼偱59屄偱撪栿偼丄 丂丂丂僞僀僾侾亖26働乮扨亖12丄2楢亖係丄3楢亖俀乯 丂丂丂僞僀僾俀乣侾俀亖俀俇働乮僞僀僾侾侾偺傒5働偱懠偼僀儔僗僩偵婰嵹偺悢検乯 丂丂丂僞僀僾MK亖係働乮扨亖侾丄3楢亖侾乯 丂丂丂價乕嬍儂儖僟乕亖俁乮3楢亖侾乯 丂 丂丂丂丂丂丂丂丂  丂 丂丂嶌惉偺億僀儞僩偼丄侾傕俀傕側偔壛岺惛搙偵偮偒傑偡丅 丂幚嵺偵僒僀僐儘傪慻傒崌傢偣偰價乕嬍傪揮偑偟偨寢壥偱偼丄價乕嬍偑搑拞偱巭傑傞偙偲偑偁傝丄偦偺尨場偼丄嘆摨偠崅偝偺摴偑挿偡偓傞丄嘇椬愙偡傞僒僀僐儘偑傢偢偐偵偢傟偰偄傞摍偱丄偙傟傜傪拲堄偡傟偽偐側傝挿偄摴傕壜擻偱丄偝傜偵價乕嬍偺僒僀僘偼侾俈傛傝侾俀噊偺曽偑僩儔僽儖偑彮側偄傛偆偱偡丅 丂屻偱敾偭偨偺偱偡偑丄捈宎11噊偺僷僠儞僐嬍傕帋偟偨偲偙傠丄廳偝偑偁傞偺偱乭揮偑傝搙乭偼敳孮偱偟偨両 丂懛偺A偪傖傫偵偍斺業栚偟偨姶偠偱偼丄摜愗僇儞僇儞偲摨條偨偄傊傫嫽枴傪帩偭偨傛偆偱丄乽僺僞僑儔僗僀僢僠乿偲嫨傫偱梀傫偱偔傟傑偟偨丅 丂師偼彨婝偩乕乕乮徫乯丠丠丠丠 |

||

| 仼慜傊丂栚師丂師傊仺 |