本稿は『プーシキン「スペードの女王」の反語法』(2015年) の姉妹編です。

はじめに

「青銅の騎士」はプーシキンが「スペードのクイーン」と並行して1833年に書き上げた叙事詩(物語詩)です。散文作品の『スペードのクイーン』はその翌年に出版が許されたものの、叙事詩の方は皇帝ニコライ1世の検閲を通らず、その序章のみが一部伏字の状態でプーシキンの生前に出版されただけでした。詩人の死の直後(1837年)、ジュコーフスキーが検閲を考慮してプーシキンの原稿を改作することで出版できましたが、取り立てて読者の広い反響を呼び起こしたという記事は見当たりません。今日私たちが目にするテキストの完全版が出版されたのは、ようやく20世記に入ってからのことです。ところが、ロシア革命後、とりわけスターリン体制のもと、今度は作品の解釈に統制が行われて、その影響は今日のロシアまで延々と続いています。

では日本ではどうでしょう。そもそも日本では「青銅の騎士」が好んで読まれることはありません。つまらないからです。というより「わけのわからない」ストーリーだから、と言ったほうがいいでしょうか。そのロシア語テキストを教材として取り上げる熱心な教師と学生はいるかも知れませんが、それはあのプーシキンの最後期の作品だから、という理由に加えて、この作品が詩人の最高傑作の一つだとする、ソビエト時代から続く公式評価の影響もありそうです。

私がこの誰も読まない作品に興味とこだわりを持ったのは、これが「スペードのクイーン」と一緒に書かれた作品だからでした。同じペテルブルクを舞台にして、同じように怪奇物語と見られていた二つの作品ですが、ロシア語話者は180年もの間、偉大な国民詩人が「スペードのクイーン」に巧妙に潜ませたトリックと未知の語法に全く気づかないでいました。かわいそうにあのドストエフスキーも、大いなる誤解を地上に残した上に、天国まで持って行ってしまいました。

ならば「青銅の騎士=ホラー」の定説も怪しいものです。自称「文学探偵」はそこにプーシキンのもう一つのトリックの匂いを嗅ぎつけました。それを解き明かせば、詩人が検閲にどう立ち向かったかが明らかになるとともに、理解者のいないまま道半ばで陰謀の銃弾に倒れた彼の無念を晴らすことができるような気がしたのです。

「青銅の騎士」と呼ばれるピョートル像とは?

『青銅の騎士』とは元々プーシキンの叙事詩のタイトルなのですが、作品の中にピョートル1世の騎馬像が登場して、それをプーシキンが「青銅の騎士」と呼んだと思われて、いつしかこの大帝像も「青銅の騎士」と通称されるようになりました。では、プーシキンがその作品のテーマに係る対象に選んだピョートル大帝像とは、いったいどんな銅像なのでしょう?

ピョートル1世はロシア帝国の最初の皇帝であり、サンクトペテルブルクの建設者です。ペテルブルクはその美しい街の景観から、てっきり古都かと勘違いされますが、古い都はモスクワの方で、ペテルブルクはネヴァ川の湿地帯に出現した、西欧化を象徴する計画都市、新都です。都市としての完成と同時に首都としたのが1713年。プーシキンが活躍するのはそのわずか100年後のことです。ピョートル1世の後継者を自認するエカチェリーナ2世が、その功績を讃えて1782年に建立したのがこの記念像です。ちなみに、除幕式からわずか9年後にペテルブルクを訪れて、このピョートル像を見た最初の日本人が大黒屋光太夫でした。「北槎聞略」(1794年)の中で、

又、浮梁(ふなばし)の南のもとに三間余(あまり)の大岩石をすゑ、周(めぐ)りに石欄(せきらん)を構え、石上に中興の賢王ペートル馬上の像を安す。馬蹄に大蛇(だいじゃ)を踏たる像なり。(北槎聞略 巻四)と紹介しています。はて、なぜ大蛇が?

疑問だらけの『青銅の騎士像』

ペテルブルクのピョートル記念像はインターネットで捜すと、いろんな角度から撮影された画像が見つかります。するとこの記念像のユニークさにすぐに気づきます。騎馬像は、国家的英雄がそうであるように、見上げるほどの高い台座に置かれているのではなくて、たった今大地から坂を駆け上がったかのように、盛りあがった波頭を思わせる大岩の先端で、前足を跳ね上げているのです。そうしてこの蹄の下の大蛇は後方から像を眺めたときに見えるのですが、この蛇に注意を払う見物客は多くはありません。

1)じつは誰もがお馴染みの跳ね馬

ピョートル大帝像を見るのは初めてだ、という方もいるかも知れません。たとえピョートルの名を知らなくても、彼の跨る馬の方は馴染みがあるはずです。それはダヴィッドの「サン=ベルナール峠を越えるボナパルト」に描かれた跳ね馬。あのナポレオンが跨る跳ね馬は、画家がペテルブルクまで旅して、このピョートル像の馬を写し取ったものでした。それほど芸術的にも完璧な彫刻として広く知られたものだったのでしょう。記念碑としての騎馬像の主役はもちろんピョートル1世ですが、作品としての彫刻が見る者に与えるインパクトは、この跳ね馬の方があるいは強いかも知れません。

2)「青銅の騎士」は騎士ではなかった!

写真画像をブラウジングしていて、まず分かったことは「青銅の騎士」は騎士ではない、という事実でした。馬上のピョートルが身に纏っているのは、古代ローマ風の衣で、武具も身につけておらず、武器も手にしていません。頭には兜ではなく、月桂冠が載っています。要するに、尊大な権力の誇示でもなければ、偉業を称える記念碑でもありません。

「青銅の騎士」のロシア語は Медный всадникミェードヌィ・フサードニク、「銅の騎手」の意味で、銅像はふつう青銅(ブロンズ)製なので、英語で Bronze horseman と訳されても、決して knight にはなりません。いったい誰が「騎士」という勇ましい日本語を当てたのか知りませんが、それが今でもコピペされていることは、日本でのプーシキン読者層の薄さを反映しています。

3)大蛇のおかげで倒れないでいる

いろんな視点・角度からこの記念像を眺めると、もう一つ気になることは、なぜこの銅像は前に倒れてしまわないんだろう、という疑問です。もしこれが生身の馬と人ならば、当然人馬一体としての重心は後ろ足よりも前にあるはずです。そうでなかったら、後にのぞけってしまいます。事実、塑像が完成してから鋳造まで何年も費やされたのは、この困難も理由のひとつでした。この重心問題はブロンズの肉厚を前後で変えることで解決したとのこと。

ただ、それでも後足2本だけでは安定が保てません。そこで、馬の尻尾を伸ばして大蛇に固定することで、3点支持を得ています。それにしても、8トンと言われる騎馬像の重量をあの細い足と蹄で支えているのは驚異的です。内部には強靭な鉄の骨組みがあるのでしょうか。身近な例で、東京上野の国立西洋美術館の前庭に展示されているロダンのブロンズ彫刻「地獄の門」の重量が7トンとのことですが、こちらは蹄よりもはるかに広い底面であればこそ、安定してその重量を支えられています。

踏みつけられている大蛇は、このように技術的に重要な役割を与えられていますが、なぜ蛇なのかと言えば、おそらくは聖ゲオルギウスの竜退治の伝説を借用したものでしょう。ロシア語ではドラゴンとヘビは同じ語で、邪悪なものを意味します。

4)記念像の作者ファルコネが作品に込めた理念は?

啓蒙君主を自認するエカチェリーナ2世は、ピョートル大帝の記念碑を任せられる彫刻家を、交流のあったディドロに推薦してもらうことにしました。そこでディドロが指名したのが、百科全書で彫刻の項を担当したファルコネでした。すでに50歳を超えていた老彫刻家は、これが最後の大仕事になるだろうと思い、契約金の多少に拘らずに受諾したと言われますが、そこにはおそらく人生の最後に最高の傑作を残そう、という意気込みがあったはずです。

彼の代表作の一つ「ピグマリオンとガラテア」はそのメタモルフォーゼ(変身)のテーマと女性美の表現が際立つ、ロココ美術の傑作ですが、優美な裸体像から躍動的な騎馬像へは、彫刻家の大きな飛躍を見ることができます。ファルコネ自身は作品に関して何ら説明めいたことばを残していませんが、フランス革命とナポレオン戦争が大きく影響した時代に育ったプーシキンには、百科全書派の彫刻家による大作に啓蒙主義の光の残像が見えていたかも知れません。

5)どうしてこの位置に

さてピョートル記念像の最大の疑問は、実はその置かれた場所にあります。かつてピョートル広場とか元老院広場とか’呼ばれ、ソビエト時代にはデカブリスト広場と名付けられた広場の一角にこの銅像は立っています。ところが、この国家的事業として計画、制作された記念碑にもかかわらず、その置かれた場所は、広場の中央ではなくて、そこから大きく外れているのです。現在では、かつての広場は緑地公園と化して、ここがデカブリストの乱の史跡であることをかき消しているかのようです。2008年には「デカブリスト広場」の名称も廃止されています。

エカチェリーナ2世は当然のこととして広場の中央に記念像を立てるつもりでいましたが、ファルコネがこの位置に固執して、そのことが女帝との不和の大きな原因の一つとなったと言われます。そこで疑問は、なぜ制作者のファルコネはこの位置にこだわったのか、です。

それは、広場の中央に立つべきは人であって、そこからこの騎馬像を眺めたときに、作品が最も美しく見えて、かつ作品に込めた理念が表現される、とファルコネが考えたとするのが自然です。

そのことは、レンフィルム(レニングラード映画撮影所)の制作になる映画の冒頭にロゴとして使われる騎馬像のショットと比べた時、作品から受けるイメージが大きく違ってしまうことからも、想像に難くありません。

プーシキンは、イサアク聖堂の隣、三角形の敷地に新築された邸宅前のライオン像から見たピョートル像を描写するのですが、その時騎馬像はどんなふうに見えたのでしょう? 地図上で見ると、その視線は広場の中央を通って像に行き着きます。私は2016年の秋に初めてペテルブルクを訪れました。その目的は、このライオン像から青銅の騎手がどのように見えるのか、体験したかったからでした。しかし、その目的はおそらく遂げられないだろうとは分かっていました。ストリートビューで見ると、公園のライオン像側には、まるで目隠しのごとく立木が植えられて、視界を遮っていたのです。それでも枝の隙間から少しでも垣間見れるかも知れないという期待もありましたが、やはり叶いませんでした。それで分かったのです — ペテルブルク市はプーシキンのこの作品に何ら敬意を払っていないんだな、と。

それで、叙事詩はどんなストーリー?

冒頭、叙事詩を「わけのわからないストーリー」だ、と大方の正直な意見を代弁しました。では、そのあらすじはどう理解されているでしょう。おそらく以下のように要約された解説が広く流布していることに異論はないでしょう。

西欧風の美しい新都ペテルブルクで貧しい生活を送る若きエウゲーニィは1824年の大洪水で恋人を失う。半狂乱になって彷徨していたときにピョートル大帝像を目にして、こんなネヴァ川の湿地帯に都を築いたお前のせいで恋人が犠牲になったと考えて、その銅像に悪態をつく。するとその馬上のピョートルが怒って生き返り、エウゲーニィを追い駆け回す。そしてある小島にエウゲーニィの死体が見つかる。

これではまさに怪談です。ウィキペディアやネット記事に決まって利用される挿絵がそのホラーぶりを象徴しています。そうしてイラストのイメージを刷り込まれた読者と翻訳者が、そのホラー感を拡散します。

上記のあらすじを承知の上で作品を読んでも、あちこちに違和感を感じる語句や表現に出くわします。さらに文脈が読み取れない箇所も。でも、すでに「スペードのクイーン」で、一見不自然さを感じさせる細部にこそプーシキンの作為が潜んでいることを知っています。

1)皇帝ニコライはなぜ修正を要求したのか?

同じ怪奇小説の「スペードのクイーン」が文句もつけられず出版を許されたのですから、大帝像の怪奇物語もケチをつけられる理由はないはずでした。しかしプーシキンの清書原稿はそのままではニコライ1世の検閲を通りませんでした。その経緯をプーシキン自身が日記に残しています。それによると、検閲官のベンケンドルフに呼び出されて出頭すると、皇帝のチェックの入った原稿を返却されて、そこには кумир (偶像、アイドル)の語がNGとされ、新都ペテルブルクの前に旧都モスクワが色褪せたと表現した序章の4行が抹消、さらに多くの箇所に?マークが付けられていた、とあります。

なぜ皇帝ともあろう者が直々に検閲をするのでしょう。それは、プーシキンの詩がデカブリストたちの自由思想に大きな影響を与えたことを深刻に受け止めて、詩作品に込められているかもしれない危険思想を自ら取り締まるためでした。きっとニコライ1世は「青銅の騎手」の中に、何か不穏な響きが聞こえていたのでしょう。

例えば、抹消された4行。なんとも不可解な判定ですが、ペテルブルクを「ヨーロッパに開かれた窓」と見る詩人が、古いモスクワと対比することで西欧の自由思想を礼賛していると疑ったものでしょうか。

кумирという単語を別の語に置き換えることも、?マークが付された箇所を修正することも良しとしない詩人は、4行を伏字のまま序章だけを出版します。その際のタイトルは「青銅の騎手」ではなくて、「ペテルブルク - 物語詩からの断章」。おそらくこれは出版者と交わしていた契約を、形だけでも履行するためだったと思われます。

では?マークはどこに付けられたのでしょう。その原本全体のファクシミリコピーは見つけられません。代わりに、ジュコーフスキーの改作バージョンを現行テキストと比較することで、ニコライ1世がどこを排除したかが推定できます。すると、ジュコーフスキーの改ざん箇所は第2章の、エウゲーニィが騎馬像と対峙するシーンに集中していることがわかります。皇帝は、特定はできないものの、そこに詩人の密かな企みを嗅ぎ取ったものでしょう。

2)大洪水は1824年、では1825年は?

「青銅の騎手」は1824年11月の大洪水に見舞われたペテルブルクを背景にしたお話です。ペテルブルクの街を歩くと、ところどころに、この時の水位を表す記念プレートが見つかります。街そのものが平らな地形のためか、どれも地表150cmくらいにマーキングがあります。広場もさながら湖と化しました。

第1章の最後のシーンでは、エウゲーニィが水位が上がる中、大邸宅の入り口階段の上に置かれたライオン像にまたがって難を逃れて、そこから湖と化した広場に一人不動の騎馬像が佇んでいる姿を見ます。そして第2章ではその1年後の秋に同じ場所から、暗闇の広場に立つ騎馬像を再び目にします。1825年とは、その12月にデカブリストの乱が起こった年です。

この獅子像は今でもそのまま残っていて、ストリートビューでも見ることができます。現在の建物は高級ホテルとしてリノベーションされていますが、そこの宿泊客でこのライオンの文学的価値を知る人はいないようです。

なお、主人公がこのライオンの背に乗って難を逃れる筋立てはプーシキンのオリジナルのアイデアではありません。当時、たまたまペテルブルクに滞在していた商人が、水位が急激に上昇する中でホテルまで辿り着けないと見て、獅子の背に乗って水の引くのを待った、というエピソードが知られています。ライオンが置かれた位置は、確かに150cmの水かさから逃れられた高さです。

ただ、このライオンの背からは、恋人パラーシャが未亡人と住むという居住地が見えるはずはありません。ピョートル像の向こうはネヴァ川、そして対岸には高階の建築物が並んでいます。これは当時のペテルブルクの地図(1828年)や、それより少し以前に描かれた絵画(1799年)からもわかります。

3)エウゲーニィは巨像に追い回された?

逃げ惑う主人公を、巨大なピョートル像が追いかけ回すイラストが異論もなく流布しています。これが帝政ロシア時代もソビエト政権時代も変わりがないことから、当たり前に受け入れられていた作品のイメージだったことが分かります。誰もこの解釈に疑義を呈しなかったのでしょうか? そもそもピョートル像を怒らせたエウゲーニィのことば

Добро, строитель чудотворный!はピョートルに対する罵り言葉と解釈されていますが、果たしてそうか? もしも恨み言のつもりなら「お前のせいだ、この野郎」くらい言っても良さそうなのに。さらに、追いかけ回した末に踏み殺したのなら分かるが、一晩中駆けっこをしただけで、翌日以降エウゲーニィはピンピンして広場のピョートル像のそばを通りすがるのです。

Ужо тебе!..

よくぞ、立派な都を造った!

見ていろ!

その後エウゲーニィはどうなったか? 洪水に流されたと思われる朽ちた恋人の家らしき残骸の、その敷居にエウゲーニィの死体が発見されるのですが、それは去る春のこと(прошедшею весною)と、さりげなく言及されて、物語が結ばれます。あれれ、「去る春」だったら、それは今を秋か冬とした時の同年の春、つまり大洪水の翌年の春ではないか! 一方、巨像に追いかけられるのはその年の秋。すでにエウゲーニィは死んでいたのでは?

4)「コロームナの小さな家」と「スペードの女王」との関係

「青銅の騎手」に関する記事を渉猟しているときに気になったことは、「コロームナの小さな家」への言及が見当たらないことでした。コロームナという地名はエウゲーニィのアパートのある居住地として再利用され、パラーシャが未亡人の母と暮らしているという設定も「コロームナの小さな家」からの借用ですが、パラーシャは名前だけで、その姿を見せません。

また「スペードのクイーン」の中で、老夫人が「水死体が出てくる小説はごめんだよ」とトムスキーに注文をつける場面があります。そんな小説は当時なかったようなので、これは読者に1824年の大洪水のことを思い起こさせたでしょう。それは、一緒に出版の予定だった「青銅の騎手」をいたずら半分に宣伝したとも受けとれます。

5)抒情詩「秋(断章)」は「青銅の騎手」の習作

上述の二つの作品よりも、もっと深い関係性を示す未発表作品があります。プーシキンには「秋(断章)」(Осень - Отрыбок -)という、同じく1833年に中断したらしい未完の抒情詩があります。未完ということは、発表されずに死後発見されたという意味で遺稿と呼ぶべきものですが、その冒頭部分の抜粋はソ連時代には小学3年生向けの教科書に載るなどして、広く知られている作品です。ただ、その教科書での扱い方を見ると、詩人が秋という季節が好きで、それを謳い上げたという解釈が添えられています。

けれど、断章全体を通読すると、これは季節の好き嫌いを吐露した作品ではないことを知ります。秋が訪れる度に、プーシキンの胸に去来するのは、古い友人たちの面影。「我らどこへ向かうべき」で途絶えた手稿に残るイラストは、騎馬像からスケッチしたような騎手の左足、海の彼方を見つめて海辺に佇む一人の男。疾駆してくる馬と、その馬の騎手(всадник) の記述は「青銅の騎手」の原型です。秋の季節を愛でる冒頭部は、ペテルブルクの美しさを賛美する「青銅の騎手」の序章と同類のものです。

統制されてきた「青銅の騎士」解釈

このように、素人が見ても疑問が噴出するプーシキンの「青銅の騎手」ですが、なぜかこうした疑問の提起もその議論も、ロシア語圏では封じられてきた気配があります。

1)「青銅の騎士」に喩えらるのを好んだスターリン

「青銅の騎手」のあらすじの理解と解釈は、そのままソビエト時代のロシア文学史観を反映しています。ソビエト時代に、ピョートル像を国家権力の、エウゲーニィを「小さな人 (маленький человек) 」の、それぞれ表象とみて「国家の事業のためには個人の犠牲もやむなし」という解釈が主流になります。この解釈が気に入ったスターリンは、自らがピョートル大帝に、つまり青銅の騎士に喩えられることを喜んだといいます。すると、独裁者の意向に反する解釈を打ち出す学者や文学者は、たちまち粛清されて、「国家対個人」解釈が固定化したことが容易に想像できます。

スターリンの政治プロパガンダのポスターにプーシキンが動員されたケースもあります。国民を扇動する目的で作成されたように見えますが、そこに引用されているプーシキンの詩の一節は詩人の若い頃の「チャアダーエフに」(1818年)からの抜粋で、最後に見える2行は

И на обломках самовластья

Напишут наши имена!

専制政治の遺物の上に

われらの名が記されんことを

「悪魔も聖書を都合よく引用する」の諺を想起させます。おそらくポスターを見たソビエト国民は、詩の全文には頓着なかったのでしょう。日本でも宮沢賢治の「雨ニモ負ケズ」は戦時中に広まったものですが、日本国民は「グスコーブドリの伝記」も「生徒諸君に寄せる」も知らなかったのです。

2)脆弱な「青銅の騎手=最高傑作」説の論拠

私が典拠にしているテキストは「プーシキン10巻全集」の第3巻(1975年)ですが、その巻末の作品解説の書き出しはこうです。

Написана в 1833 г. Поэма представляет собою одно из самых глубоких, смелых и совершенных в художественном отношении произведений Пушкина. (p. 464)ところが、それに続く文章はこのテーゼを裏付けるものではなく、国家権力と個人の幸福との対立とか、ミツケービチによる批判への反論の意味を込めている、など説得力に欠ける従来の説を並べているだけです。最も失望したのは、解説の最後の数行で、作品がニコライ1世の検閲のためにプーシキンの生前に出版されず、詩人の死後まもなくジュコーフスキーが作者の意図を歪めるような改作を行なって出版した、とだけ添えていること。検閲が「青銅の騎手」の出版だけでなく、その作品理解にどれほど影響したのか、「全集」を編纂したソビエト学者は触れようとしません。

書かれたのは1833年。叙事詩はプーシキンの作品の中でも、もっとも深遠で大胆、かつ芸術性において完成度の高い作品の一つである。

「青銅の騎手」はデカブリストのためのレクイエム

以上、ピョートル大帝像と叙事詩についてこれまで語られることのなかった事実や疑問点を洗い出しました。すると叙事詩の「わけの分からなさ」は、それがデカブリストの乱へ密かにリンクしているからだ、と考えると、辻褄が合ってくることに気づきます。やはり「スペードのクイーン」と同様、プーシキンは「青銅の騎手」から読み取るストーリーが、読者によって違うものになるように仕組んでいたのでした。

1)「スペードのクイーン」とペアの関係

まず気づくのは、「青銅の騎手」と「スペードのクイーン」にはその構造に明らかな類似があることです。スペードのクイーンという言葉は作品の最後に登場して、ただ2回しか使われません。それなのに作品のタイトルにもなっています。同様に青銅の騎手という言葉も、最後に2度出てくるだけなのに、タイトルにされています。そうしてどちらも、作品のストーリーにおいて、中心的な役割を果たしていないのです。この類似性は偶然ではありません。「スペードのクイーン」では詩人は「二つの固定観念」というヒントを提示して、読者に謎が解けるように気遣ってくれました。それに気づいた読者なら「青銅の騎手」も読み解けるはずでした。

2)青銅の騎手はピョートルではない

プーシキンの死後今日まで、誰もが「青銅の騎手」とはピョートル大帝(の銅像)のことだと思い込んでいました。その思い込みは、銅像が「青銅の騎手」と呼ばれるようになると、さらに不動のものとなりました。でも、そもそも「青銅の騎手」が銅像のピョートル大帝を指しているはずはないのです。

上述のように「青銅の騎手」という言葉は最後に2回だけ使われているのですが、そこのテキストを見ると、

И, озарён луною бледной,イラストでお馴染みの、騎馬像がエウゲーニイを追いかける場面です。ブロンズ (бронзовый 青銅)ではなくて、あえて銅(медный ミェードヌィ)の語を選んだのは бедный(ビェードヌィ 哀れな)と韻を揃えるためであることが分かります。同時にそれは「哀れな狂人」を騎手に近しいものとして印象づける効果を出しています。一方馬には常にブロンズの形容詞が当てられています。

Простёрши руку в вышине,

За ним несётся Всадник Медный

На звонко-скачущем коне;

И во всю ночь безумец бедный,

Куда стопы ни обращал,

За ним повсюду Всадник Медный

С тяжелым топотом скакал.

蒼き月の光に照らされて

右手を高く差し伸ばし

銅の騎手が彼の後を追う

蹄を鳴らして疾駆する馬に乗って。

哀れな狂人が一晩中

どこへ足を向けようと

銅の騎手はずっと後ろを駆ける

蹄の音を響かせて。

ではなぜ青銅の騎手が哀れな狂人を追いかけるのか? そこのテキストを読むと、「偶像」に悪態をつくとブロンズのツァーリが怒りで振り向いたような気がして(показалось)、エウゲーニイは走り出す。走りながら背後に蹄の音を聞いていた(слышит)、とあります。これは「スペードのクイーン」で詩人が使った語法そのものです。ブロンズ像が実際に「振り返った」のではなくて、そんな「気がした」だけ、騎馬像が実際に「後を追いかけた」のではなくて、背後に蹄の音が「聞こえていた」だけ。

こうして「青銅の騎手」の読者は二手に分かれます。ピョートル像が追いかけたと思い込んだ人と、いや、この姿無き騎手はピョートルではないと気づいた人とに。前者には叙事詩は怪奇物語となり、エウゲーニイは「小さな人」になりました。

では「青銅の騎手」が銅のピョートルではないと考えると、叙事詩はどんなふうに読めるのでしょうか’?

3)「友」だけに伝えるメッセージ

作品の序章はこのように始まります。

На берегу пустынных волнそうして、「かれ」が不毛の湿地帯に都市を建設した偉業を讃えるのですが、ここで 「かれ」とはピョートル1世を指していることは明白なのに、あえてピョートルと呼ぶことを避けています。初期の草稿ではピョートルだったものを、同じ単音節語の「かれ」に替えて、アンダーライン(印刷ではイタリック)を付けています。実は、物語全体を通して、ピョートルを主格(主語)や対格(目的語)で直接呼ぶことはしていません。「ピョートルの」広場、とか「ピョートルの」夢、というように生格(所有格)に限定しています。さらに銅像のピョートルも偶像(кумир クミール)、世界の半分を治める者(державец полумира)、彫像(истукан)、ツァーリ(царь 皇帝)などと呼ぶだけで、ピョートルの名を避けています。プーシキン自身はピョートルに尊敬の念を抱いてはいましたが、この叙事詩は一部で解釈されているようなピョートル大帝頌歌などではないことを示唆します。

Стоял он, дум великих полн,

寂寥の波が寄せる岸辺に

かれは立つ、偉大なる思いに満ちて。

さらに序章の記述はその多くがペテルブルクの街を讃える詩行からなり、この都をプーシキン自身が

Люблю тебя, Петра твореньеと、ペテルブルクの素晴らしさを賛美するのですが、これによって作品がプーシキン自身の語り、つまり一人称形式であることを知ります。序章は以下の5行で締めくくられます。

お前が好きだ、ピョートルの作った街。

Была ужасная пора,この叙事詩が、プーシキンの友(複数)に向けてプーシキン自身が語る物語であることを宣言しています。では友とは誰か? それはデカブリストの友人たち。けれどそのことは決して検閲者に悟られてはならないものでした。特定の相手だけが読みとることができて、それ以外の読者には意味不明のメッセージ — それはまさしく暗号です。

Об ней свежо воспоминанье...

Об ней, друзья мои, для вас

Начну свое повествованье.

Печален будет мой рассказ.

時はわれらに辛かりき。

今その記憶を呼び覚まし

友よ、君がために語らん

わがしたためし物語。

悲しき結末が待つとも。

4)デカブリストの乱を遠くミハイロフスコエで知る

第1章ではペテルブルクを襲った1824年の洪水を背景に、主人公エウゲーニイの恋人パラーシャがその犠牲になる筋書きへと続きます。ただ、エウゲーニイが獅子像に跨るシーンの導入は、文脈上いささか唐突な印象を与えます。その不自然さはともかく、そこからパラーシャの家があるはずの居住地が洪水に襲われているのを遠望するが、自分は助けに駆けつけることもできない。それはデカブリストの友人たちが決起した事件及びその責任者の処刑を、蟄居処分中のミハイロフスコエで知ったプーシキン自身の姿と重なり合う。あえてファルス詩作品「コロームナの小さな家」から主人公の名前だけ借用していることで、このシーンの空想性を高めています。そうして、荒々しい水に抗うかのように、不動のピョートル像が詠われます。

В неколебимой вышине,その姿は、最も困難な時にあって、なお屈することなく未来を指し示すリーダーの姿にも、またその正義を掲げたデカブリストの象徴にも見えてきます。

Над возмущенною Невою

Стоит с простертою рукою

Кумир на бронзовом коне.

その不動の高みで

猛り狂うネヴァ川の波に抗い

右手を高く差し伸ばして立つのは

ブロンズの馬に跨る偶像。

ピョートル像がこのように見える角度とは、他ならぬ広場の中央方向からの眺めた時。それはファルコネの意図にも合致するものです。

5)夢の中のデカブリスト広場

第2章では、エウゲーニイがパラーシャと母親が住んでいた家まで辿り着くものの、そこには何も残っていなかった。その家を探し回るも、絶望に力果てる。

Ужасных думエウゲーニイは洪水で流されたある家、おそらくはパラーシャの、を見つけて、その敷居で力尽きて倒れる。死の間際に夢を見る。これ以降の語りは、その夢の中の出来事。夢だから、食べるものがなくても1年近く彷徨できる。亡霊のように彷徨う姿は「獣でもなく、人でもなく」さらに、

Безмолвно полон, он скитался.

Его терзал какой-то сон.

絶望に打ちひしがれ

無言のまま、あてどなく彷徨う。

何か夢が彼を苛む。

Ни то ни сё, ни житель света,と矛盾したような形容がされます。生きているのでもなく、死んでいるのでもない、とは謎かけのようなものですが、エウゲーニイの見ている夢の中の話とあら ば、筋が通ります。

Ни призрак мертвый…

この世の生き物でもなく

死せる幽霊でもなく

こうして、エウゲーニイが1年も彷徨した末に辿り着いたのはライオン像の前、やがてデカブリストの蜂起が起こることになる広場でした。あるいはすでに叛乱が鎮圧された後かもしれません。逆の見方をすると、1825年12月のデカブリストの乱まで話を引っ張るためには、「哀れな狂人」を1年もの間彷徨させないとならなかった、とも言えるでしょう。そこで再びライオン像から見る騎馬像が描写されます。

И прямо в темной вышине第1章の最後とほぼ同じ4行がリフレインのように繰り返されます。これがプーシキンの何か意図を込めたフレーズだったのでしょう。しかし、この2つのシーンには大きな違いがあります。最初の場面は語り手プーシキンが実際の出来事として語っている一方、2回目のシーンは、現実の場面ではなく、夢の中の世界です。

Над огражденною скалою

Кумир с простертою рукою

Сидел на бронзовом коне.

その正面には暗闇の高みで

石欄で囲われた巨石の上

偶像が右手を差し伸ばして

ブロンズの馬に跨っている。

デカブリストの乱以降、専制政治と思想統制を強めるロシアにおいては、どんな形であれ、デカブリストを想起させるような表現は一切許されませんでした。「ブロンズの馬上の偶像」を前にして、ここに街を築いたピョートルの強靭な意志を讃えたのち、重点を馬に移します。

А в сем коне какой огонь!

Куда ты скачешь, гордый конь,

И где опустишь ты копыта?

О мощный властелин судьбы!

Не так ли ты над самой бездной

На высоте, уздой железной

Россию поднял на дыбы?

跨る馬には何たる気焔!

どこへ向かう、誇り高き馬よ

どこで蹄を振り下ろすのか?

大いなる運命の支配者よ!

深淵を前にそそり立ち

その高みで鉄の手綱を引く

ロシアを後足でせり上げたのか?

ここでは、この運命を支配する馬に誰が跨るかが提起されます。手稿に描かれたスケッチは、騎手のいないブロンズの馬。この馬に跨るのは誰か、と語り手は問いかけます。だからエウゲーニイが騎馬像に放った恨み節と解釈されてきた

ここでは、この運命を支配する馬に誰が跨るかが提起されます。手稿に描かれたスケッチは、騎手のいないブロンズの馬。この馬に跨るのは誰か、と語り手は問いかけます。だからエウゲーニイが騎馬像に放った恨み節と解釈されてきた

Добро, строитель чудотворный!は、「お前がここに新都を建設したのなら、おれは新しいロシアを建設してみせる、見ていろ!」と読むこともできます。第1章でエウゲーニイが最初に発するセリフ、

Ужо тебе!..

よくぞ、立派な都を造った!

見ていろ!

Жениться? Мне? зачем же нет?は、あまりに唐突で、あまりに小市民的な関心事に聴こえますが、ここまで叙事詩を読み進むと、Женитьсяの代わりにこんな言葉が重なって聴こえます。

結婚?おれが?できなくはないだろ

Садиться? Мне? зачем же нет?すでに述べたように、この後のシーンは、エウゲーニイを騎馬像が追いかけているのではなくて、エウゲーニイが馬に跨る「友」と一緒に踊っているつもりの心象風景。その乗り手とは「右手を高く差し伸ばして」ロシアのあるべき姿を求めた先駆者として立ち上がり、弾圧に倒れたデカブリストの友人たち。怪奇物語を装った叙事詩は、今は亡き友のためのレクイエム。タイトル「銅の騎手」に込められた裏の意味は「青銅の馬に跨る者」。もし作品が検閲をくぐり抜けて出版されていたら、それはプーシキンと志を同じくする「友」だけに届いたメッセージになったでしょう。その時は、ペアである「スペードのクイーン」のトリックにも気づいていたはずです。

馬に跨る?おれが?できなくはないだろ

プーシキン記念碑の耐え難い軽さ

1)記念像の政治利用

モスクワの繁華街トヴェルスカヤ通り(旧ゴーリキー通り)のプーシキン広場にプーシキン記念像が立っています。これは1880年に多くの人の寄付と、公募によるデザイン選考を経て建てられたもので、除幕式でドストエフスキーが行ったプーシキン礼讃スピーチに聴衆が熱狂した、というエピソードがいささか誇張されて今に伝えられています。

けれど、その時プーシキン像が建てられたのはこの場所ではありませんでした。もともと記念碑は、ストラスノイ修道院の向かいの広場に立てられたものです。それをスターリンは1937年に修道院を爆破し、その跡地を整地した広場に像を1950年に移設したのでした。まるでポスターを地で行くように「邪教の廃墟の上に我が名を記さん」ということか。

1920年代のストラスノイ修道院の写真が残っています。プーシキン像は写真の左下、修道院から道を挟んだ前方の広場に立っていました。

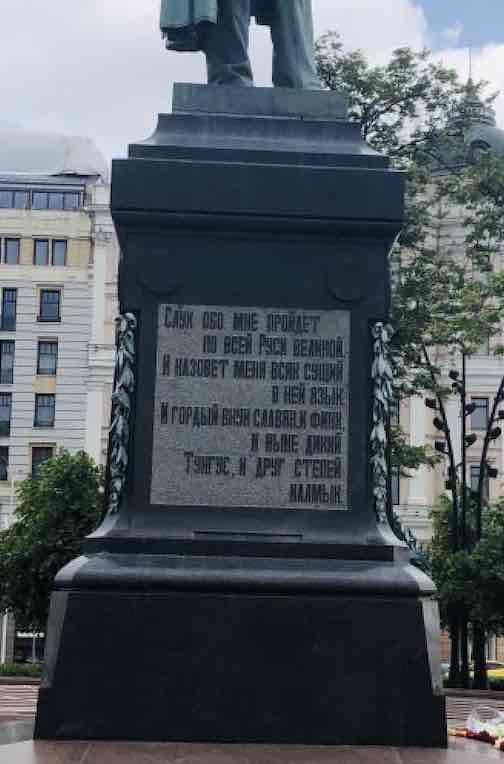

記念像の台座には、プーシキンの詩「記念碑」からの抜粋数行が彫られています。けれどそこには詩の最初の行

Я памятник себе воздвиг нерукотворныйがありません。全体で4行5連から成る詩からの抜粋が左右に彫られています。それは詩人の「自負」を謳った文面なのですが、しかしプーシキンのオリジナル作品ではなくて、ホラティウスの有名なラテン語の詩をもじったものです。ロマノーソフ(モスクワ大学創立者、化学者、ロシア語文法著者)にも同じ試みがあります。アイデアを借用したという意味では、果たしてプーシキンにどれだけ自画自賛のつもりがあったものか、分かりませんが、結局詩の内容とは裏腹に「手で作られた」記念碑を建てられてしまいました。

私は手では作れない自らの記念碑を建てた

この詩文を見ると、その綴りがソビエト政権下で行われた文字改革後のものであることがわかります。ということは、1880年の建立時のものではないことになります。調べたら、建立時の碑文は4行詩から2行ずつ抜粋して、台座の左右にレリーフしたものでした。それを4行フル引用に変更するために、元のレリーフを削り落とし、地を白っぽく処理したので、後付け感が漂います。しかも、テキストのレイアウトがいかにも不細工です。記念像の引っ越しと言い、碑文のレリーフの杜撰さと言い、行政によるお仕事感が漂います。

2)撤去されたプーシキン像

2022年4月、ロシアによるウクライナ侵略が続く中、ウクライナ西部の都市テルノピリの公園にソビエト時代に建てられたプーシキンの銅像が撤去された、との報道がありました。ウクライナにはロシア語話者が多く、私自身もキエフ(キーウ)のある女優さんのファンで、ロシア語の学習も兼ねて、出演しているウクライナテレビのシリーズ物をYouTubeでよく利用します。それでもニュースを見て、なんでこんなところにプーシキン像を建てたのか、と違和感があります。ウクライナ語を排除しようとする目的で、ここでもプーシキンが政治利用されたものでしょうか。

プーシキンパラダイムの転換

「青銅の騎手」は、長らく政権の意向に沿った解釈を広める片棒を担いできたソビエト学者にとって、頭の痛いアキレス腱です。一旦スターリンに喩えてしまったからには、青銅の騎手の「権力対個人」解釈は、独裁者の死後もおいそれと撤回するわけにはいかず、歯切れの悪い「青銅の騎士=最高傑作」論が長らえてきました。

ところが、「スペードのクイーン」の謎が解かれたことで、「青銅の騎手」も誤読から解放されるのは時間の問題でした。そうして、「スペードのクイーン」も「青銅の騎手」も詩人の最高傑作であることがようやく明らかになりました — それまでとは全く別の意味で。これによって、従来からの型通りのプーシキン像も、それに基づいていた変わり映えのしなかったロシア文学観もコペルニクス的転回を見るでしょう。パラダイムの転換です。その時プーシキンの無念もやっと晴れるに違いありません。

その出版から180年もの間、誰も気づかなかった「スペードのクイーン」のトリック、それを解読したのが日本人で、しかもロシア語の初学者であったことは決して偶然ではなく、ある意味、必然でもありました。歴史の短いロシア文学においては、日本文学と比べて文学評論と歴史批判が驚くほど未発達です。おそらくロシアでは、この先何百年経とうと、「スペードのクイーン」も「青銅の騎手」も怪奇物語のまま、政権公認の文学史の中に固定され、歴史の暗闇に埋もれたままだったことでしょう。

そうならなかったのは、何よりもソ連崩壊によって表現・出版の自由が実現したおかげでした。それと共に、日本のロシア語教育にも改革者が現れました。東京ロシア語学院が日本人とロシア人の教師の共同事業として、変動のさ中の新しいロシアの現実をライブ感あるれる会話で構成した、斬新な教材を製作してくれたのです。しかもそれにはロシアの俳優さんたちが参加協力して、場面が目に浮かぶような熱演のCDが付属しました。私はその日露共同製作の教材と学院の教授陣の熱意に新しいロシアの空気を感じながら、ロシア語を楽しく学んだ一人です。初学者として無知ならばこそ、たまたま誰も乗っていなかった「青銅の馬」に、えいやっ、と跨っていたのです。