ある程度進むと、僕達は開けた場所に着いた。

円をつくる形で、たくさんのコンピュータがチカチカと光っている。

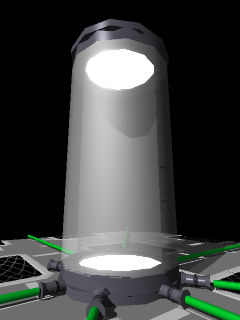

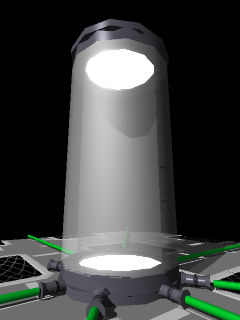

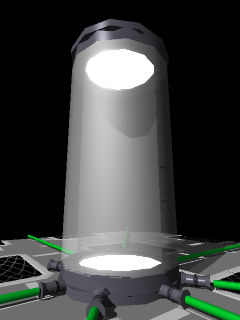

そのコンピューター群からでているコードは、部屋の中央にある円筒状の物体に繋がれていた。

「あのー、とうさん。これは一体何なんですか?」

僕が尋ねると、先程まではあいまいに答えていたとうさんがキッパリと言った。

「ゲームだよ」

「げ、げぇむ?」

「これはワタシが開発を支援していたものだ。名を"GAME―パラレル―"という」

「げぇむ…パラレル」

はっきり言ってしまうと、僕はゲームに興味がない。

いや、勉強以外の何物にも興味がないと言ったほうが正しいかもしれない。

だからそんな事をとうさんに説明されても、僕は心惹かれなかった。

それはとうさんも知っているはずだ。

それなのに、何故僕はココに連れてこられたのだろう。

ますます謎が深まった。

「お前もゲームがどんな物かぐらいは知っているよな」

「ええ、テレビに接続して遊ぶ物だという事ぐらいは」

西暦2050年の現在、50年以上も前に開発された"ゲーム"という遊戯道具は今も子供達から絶大な人気を誇っている。

それぐらいは僕も知っている。

僕はやった事はないけれど。

とうさんは、僕が「テレビに接続して遊ぶ物」と答えたのを聞いてニヤリと笑った。

「それがなぁ力、このゲームはテレビには接続しないのだよ」

「え?」

「このゲームはな、遊ぶ人間がゲームの世界に移動して楽しむものなのだ」

とうさんの説明によると、プレイヤーはこの目の前にある円筒状の物体に入る事で"GAME―パラレル―"の世界に転送される。

そして、その世界で冒険をする事ができるというのだ。

「へえ、すごいですね」

確かにすごい。

しかし、それでも僕は興味がわかなかった。

「興味がなさそうだな」

「え?い、いいえ。そんな事は」

とうさんはフゥとため息をついた。

「お前は四六時中勉強の事しか考えていない。だからたまには息抜きをしたほうが良い。

ワタシはそう思ったのだよ」

「息抜き…ですか?」

またもやとうさんはニヤリと笑い、僕の肩に手をおいた。

「だから力、お前はこのゲームでしばらく遊んできなさい」

「え?」

「もう先方に話はつけてある。お前は試作のテストプレイヤーとして認可されている」

「ええ?」

「だから安心して思う存分遊んできなさい」

「えええ?」

反論する間も無く、僕は部屋中央の円筒状の物体に押し込められた。

僕が中に入った瞬間、「シュン」という音と共にドアが閉まる。

これでは外に逃げ出す事も出来ない。

必死になって、ダンダンとドアを叩いた。

だけど、僕の体力方面の能力は並以下だ。

当然、ドアはびくともしなかった。

というか、僕の手のほうが痛い。

…少し情けなくなった。

「それでは"GAME―パラレル―"の世界にいってらっしゃいませ」

先程の中年男性がそう言いながら、カチカチと何かを操作した。

すると、僕の目の前の景色に壊れかけのテレビのような砂嵐が発生した。

その景色の中でニコニコと手をふるとうさんが見える。

「・・・!」

とうさんに向かって何か言おうとしたけれど、

それは声にならなかった。

目の前の砂嵐も次第に激しくなり、プツンという音と共に周囲は闇となった。

前へ 次へ

戻る