■第5回 YMS-16M 「ザメル」(B−CLUB/コトブキヤ原型)

室内編ラストは横長画像を2点。

まずは主砲発射状態の構図。

絵的なバランスがアレですが、

…まあしょうがないかなと。

なんだかこのコーナー、

「ティターンズの館」っぽいアイテムが続いてましたが、

5回目にして漸く、

ジオン系のMSがエントリーする事になりました…。

てなわけで、今回はOVA「ガンダム0083」

に登場する火力支援MS、

「ザメル」をご紹介します。

劇中では、オーストラリアの連邦軍基地に搬入された、

ガンダム2機の内の2号機をガトーが強奪するわけですが

その「ガンダム強奪作戦」の内、

基地に対する陽動を含めた戦闘がありまして、

直接戦闘をするドム(トローペン)の火力支援機、

という位置付けで作戦に参加していたようです。

で、ウラキ達基地所属部隊の追撃行動中、

ガトーの乗る2号機をかばう形で、

…あっさりとやられてしまいましたが。

見ていけば分かるかと思いますが、

このMS、中・長距離の戦闘目的の機動兵器なので、

下半身は射撃時の姿勢制御とか、

安定目的に付いている感じです。

腕に関しても、何のためについているのか、

…まったく想像がつきませんけれど。

(無いよりはマシ、という程度のものですね)

感覚的には自走砲台、ホバー戦車ですね。

主武装の680mm砲は、砲身の長さから言って、

射程数十キロを誇るでしょうから、

要塞攻略戦とか陣地戦には活躍したでしょうが。

WW2でのドイツ火砲を例にとると、

K5[E](通称レオポルド)が28cm、

カール級戦車が54cmと68cm(2種類)、

「ドーラ」が80cmですね。

通常、「臼砲」(カール級の68cm砲)というと、

低初速の二次曲線の弾道を描く

(斜め上に飛ばして、割と近い距離に着弾)

のです(小さいものでは迫撃砲)が、

こちらは長砲身を生かして、

低伸性と射程距離を延ばしたタイプですね。

…一応カノン砲に分類されるのではと。

余計なお世話ですが、こうしてみると、

ザクマシンガンの120mm、ってのが、

いかに破天荒な武装だというのが分かるかも。

(現用主力戦車(MBT)の主砲と同じサイズ)

恐らくですが、敵MSとかが近づいてきたら、

肩のミサイルポッドから弾幕張って、

サッサと逃げるべきMSなんですよね…。

ライフルとかサーベルの類が持てれば、

別かもしれませんが。

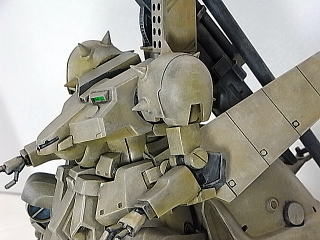

キット解説ですが、2002年ごろ、

B−CLUBからリリースされた1/144キットです。

(原型製作はコトブキヤ)

同社のアイテムって、フルアクションを謳っている割に、

ポリキャップの保持パーツが無かったりとか、

取説の指示通りに穴をあけて行くと、

接着時の軸打ちがしにくくなったりするので、

ダボ部分は切り落として、各自の使いなれた真鍮棒

(筆者は大抵1mm、重量のかかるところは2mm)

に差し替えた方が組みやすいと思います。

間違って?3mmの穴をあけてしまった場合には、

あきらめて3mmの真鍮棒を差すしかありませんが、

…切るの結構大変なので。

何年か前に再販された事も有りますので、

捜せば今でも入手自体は出来るかもしれません。

んで、塗装なんですが…

カーキ系の色をベースにして、エアブラシ塗装、

次いでダークイエロー、ライトカーキ、タン、デッキタン、

セールカラー、バフ…のドライブラシ…

…とまあ、思い出せただけでこれだけ有りますね…。

10色くらいは使った記憶が有ります。

何でこういう仕上がりになったのかというと、

1年戦争終結からガンダム強奪事件まで、

たっぷり3年経っているわけで…。

デラーズ陣営でも戦力となるMSの整備は

していたでしょうが、果たして、

塗装状態のメンテナンスにまで、

予算と手間を回せたかどうか、という事です。

ましてや砂漠に潜んでいたとなれば尚更です。

実際、DAK(ドイツアフリカ軍団)なんかの写真を見ると、

砂でこすれて塗装はヘロヘロだったりしますし。

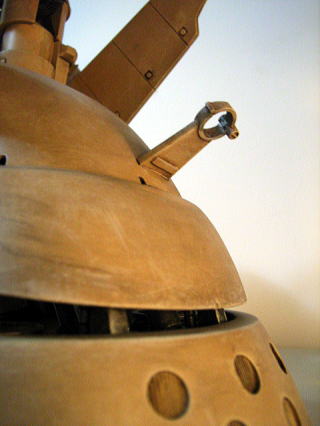

おっと…画像説明忘れてました。

1枚目:アップ風味、

2枚目:全体像、

3枚目:側面(主砲展開状態)、

4枚目:主砲展開時の全体像っぽく、

5枚目:煽り風味に、

6枚目:上面の俯瞰とか。

…てな感じで。

何かいつも以上にコメントが長いですけれど。

んで、今更ですが08年4月の引越しに伴い、

撮影環境が改善されたので、一部画像を差し替えてます。

…ま、見て分るのでキャプションはそのままです(苦笑。

むぅ、分っちゃいたけれど、同じ室内撮影でも、カメラの質と光源のレベルが違うだけで、

ここまでの差が画像になるとわ…「写真で損してる」ってよく言われてますが当にそうだなと(滝汗。

さて、と…とりあえず室内編はここまでですが、

やはりオーストラリアの砂漠とかの雰囲気?に近づけるため、

次は外に出てみようと思いますが…どうなることやら。

正面のアップとか。

キャラ的に縦長で撮った方が、

イメージが掴みやすいかなと(滝汗。

足回りの画像を2点。

前回更新時からでも既に数年が経過している訳ですが、

…内部構造の一部で軸打ちが出来なかった所があり、

そういった部分は長年のアレコレでとれていたりして…。

右正面からの構図。

左右対称なデザインですので、

左側から撮った時とそんなに変わりませんね…。

更に右側面からの俯瞰。

…俯瞰から撮った方が情報的には掴みやすいかも。

背面。

先にもコメントした記憶があるのですが、

トラベルクランプは無可動にしてしまった為、

収納状態ですと後ろはこうなってしまうわけで。

左側面の俯瞰。

…差替えの意図としては「全体のイメージがつかめればいいか…」

という程度のものなので、

あんまり細かい部分の写真は撮っていなかったりして。

前半部では左側面だけだったので、

今度は右側面を出しておきます。

…や、これを入れると画像レイアウトを大幅に…(汗。

さて、ここからは新規画像が続きます。

本来なら全体像→側面・背面→上半身・下半身のアップ、

という形ですが、変に省略されていたので…(汗。

で、TOPの主砲収納状態から一変、

射撃状態でのアップ構図からスタートです。

…「人が見上げる」的な意味合いを持っているからか、

こういう構図は結構好きですね…。

後面とのスキマ周辺とか。

…多分、野外編の画像と対抗出来るか、

という感じで撮ったものっぽいですが、

…奥は全然見えませんね…。

何となく上半身。

…趣旨はちょっと不明ですが(汗。

後方から。

ブラストガード?風の板の角度が

ズレていますが…

気にしないで下さい(汗)。

間違い探し風味の画像を2点。

…ミサイルポッドの可動範囲を

見せたかっただけなのですが。

左半身と腕とか。

使用目的が明らかではありませんが、

ザクタンク辺りから

そのまま持ってきたのかもしれませんね。

一応補足しておきますが、

作業用アームとして使うのなら、

3号機のフォールディングアームと同じく、

体の外に向かって長く伸ばせないと、

用を成しませんので参考まで。

建設現場のクレーンとか見ていただければ、

アームの異様な長さに気付かれるかと。

それと同じ事なんですよね…。

あ〜そうそう。

ついでに言っておけば、

このMS、しゃがむ事も出来ないから、

「地面から何かを拾う」事も出来ないんですよね…

…ホントに、何のためなのか…謎です。

後部、隙間から覗くメカ部分とか。

さり気なく?デコレートしてありますので、

キットそのままより密度感が有るかと。

(MaxFactoryのブラスパイプとか、

一杯使ってます)

上側に付いているのは、

ホバー用の燃料タンクみたいです。

あと、両足も含め、エアフィルターが

6基付いていますが、

これが1/144だという事を考えると…

物凄いでっかい物体なんですよね…

土管か、ドラム缶か…もしくはそれ以上の大きさ、

という事になるのですが。

飛行機に付いているもの

(DAK所属のメッサーシュミットBf109)でも、

大きさは精々ペットボトルサイズですから、

如何に巨大なエアフィルターではないかと。

トラベリングクランプとか。

(移動時に主砲を固定する器具)

遠隔操作で外せるとは思うのですが…

そういった系のディティールは入れて無かったり。

で、完成直後に可動部分が破損したので、

実際にはさんで主砲を固定する事は出来なかったり。

恐らく、現地で現物を見た場合でも、

ここがこうなっている事は、

見えなかったと思います。

そんな訳で、

色んな角度から、

ひっくり返してみたり。

何か怪しげな取っ手が付いてますが…

シャレです。<言い切った

開梱した折の画像とか。

先述のブラストガード板部分は、

接着していたものの、

こうして取れてしまっていたり。

(例の穴あけトラップによる

組み立てミスでもありますが)

でもって再接着の図。

後部のカバーと干渉するので、

完全に固まった状態で無いと、

ポロリと取れてしまいます…。

反対側の板も再度接着して、

腕を取り付けたところ。

まあ、自走砲の架台みたいなMSですから…

この手の兵器が有効であると判断されていたら、

生産の容易な短砲身型(ガンキャノンみたいなの)とか、

用途に応じて色んな派生型が…

出来たかもしれませんね。

YMS−16M/2、みたいな感じで。