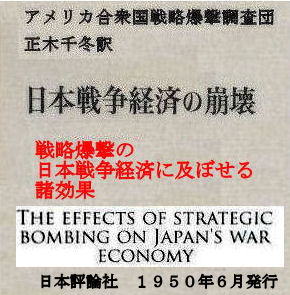

-The United States Strategic Bombing Survey

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Q�O�P�Q�N�R���@�l�����������@�l�����������@�m��������

�o�T�F

��P��

��P�́@�^��p�ւ̓�

�P�D�����I����

���{�̐푈�\�͂��ق�̈���i�����ׂj���������ŁA���{���Ě��Ƃ̐푈��

���ӂ����̂́A���������A�����̍����������̂��Ƃ����^�₪�����ɕ���ł���B

�����A���̏�����̎��{�ɂ����ẮA��Z�Ƃ������ƂƁA�`���I�����̍���

�Ƃ̊ԂɁA�͂�����Ƃ��������������Ƃ͂�������ł���B���{���P�X�S�P�N

�P�Q���V���i�č����ԁj�̑ΕĊJ��Ƃ����j�ǂւƈ��������Ă��������{�̏������

�Ղ��ڂ݂�Ƃ��A�����S�����A���{�R���֑̌�ϑz�I�c����`�҂̂�������

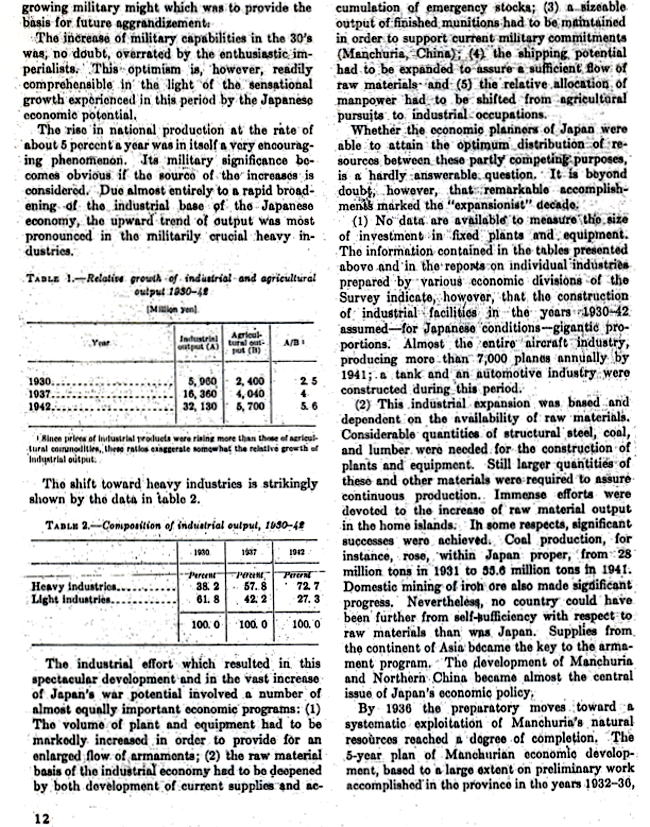

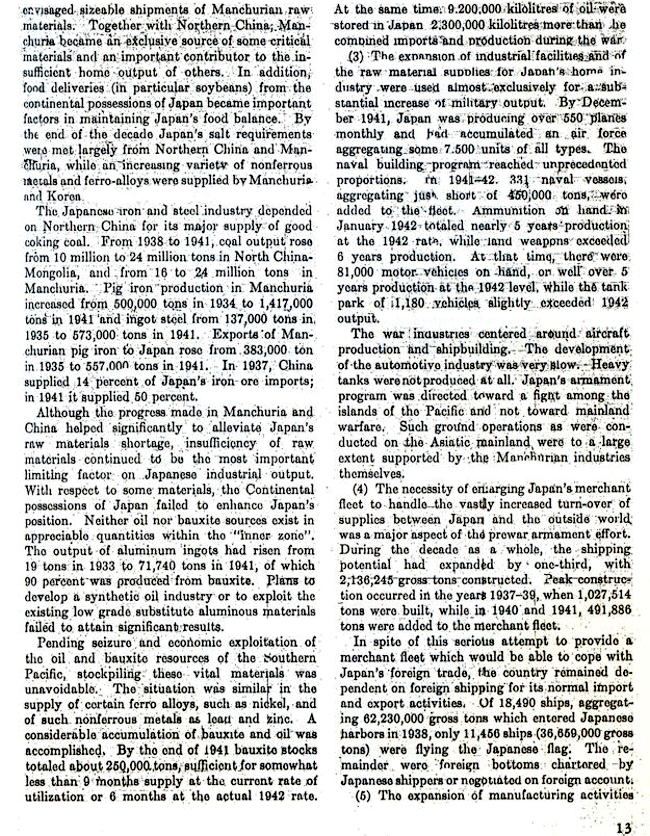

��G�c�ɕЕt���Ă��܂������Ȃ�B

�����āA���{�̌R����o�ϊ��Ƃ����������Ă����̂����m��Ȃ��Ƃ����

�����I�Ȋ���T���Č��悤�Ƃ��韆���Ȃ��Ȃ菟���ł���B

����ǂ����̂悤�ȑԓx�͑S���K�ł͂Ȃ��B

�Ƃ����̂́A����ł́A���{�̐헪�𗝉����邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ�B

�܂���X���قƂ�ǂS�N�Ԃ�������Ƃ���́A�G�E���{�̐����������ɂ���Ȃ�

����ł���B

���{�̎x�z�҂������A�ߋ��P�T���N�ԁA�d��Ȍ���Ƃ��Ă������Ƃɂ�

�^��̗]�n�͂Ȃ��B

�����āA�ޓ��̔Ƃ������̍ő�Ȃ��̂��ΕĐ푈�ł��������Ƃ́A

���X�A�_����܂ł��Ȃ��B

���{������傫�ȕs�K�ɒǂ������̂́A�ӔC����n�ʂɂ�����

����l�̋��C�̍����Ƃ��A���s�Ƃ����ƒf�肷�ׂ��ł͂Ȃ��B

���{�̎x�z�҂������n�������͂������{������傫�ȕs�K��

�ǂ����̂ł���B

�n�����ꂽ�͂��̍���̌��ׂ͏\���ɋᖡ����Ȃ������B

�n�����ꂽ�͂��̍���������`�����X�̗L���̑��肪�������Ȃ������B

���̂��Ƃ����{������傫�ȕs�K�ɒǂ����̂ł���B

��Q��

�Q�D�c����`�̍���

���{�̖c����`�̋N���͉��������ېV����n�܂��Ă���B

���{�̓m��̐����@�\���A���̌o�ϐ����̂��߂̕K�{�����ɍ��v����

�悤�ɒ������ꂽ�̂́A���̖����̖ڂ܂��邵���Y�Ɗv���̎����ł������B

�����āA���̒����̞����������A�����Ԃ�d�v�Ȃ̂ł������B

����͑S���I�����x�z�̊��S�Ȃ�j����܂܂Ȃ������B

���ɕ����I�n��̒n�ʂ������I�ɂ͑Ŕj���Ȃ������B

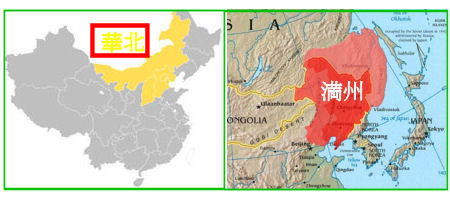

����Ɍ����A���{�́u�v���V�A�̂��ǂ������v��i�킯�ł���B

�����E���{�ɐV��������o���Y�Ǝ��{�Ƃ͓`���I�ȕ����I�x�z�K����

�Ë������B�ޓ��͋ߑ㎑�{��`�o�ς��x��Ȃ����W�����邽�߂ɕK�v��

���x��̏����v��啔���l��������A�召�̕����I�n��ɏ��������B

����́A�R���ɑ�����ۏ�͖������̎x�z�͂�A���ƍs���ɂ�����

�x�z�I�n�ʂȂǂł������B���������Ë��̌��ʁA���Ƃ̐��A�����A

�V�������͊Ԃ̂͂Ă��̂Ȃ�����̉ߒ��ɕω�����Ƃ����A���j�[�N��

�}�~�Ƌύt�̎d�g�ݏo�����B

�V�c���͑R���鐨�͂̓����ɂ����铝���I�v���ƂȂ����B

�X�̐���.�I��������ςȍ������̕��G�Ȏ���Ō��܂�̂����A

�����̐����I���肪�����̑O�ɒ����Ƃ��́A���c��ᔻ��

�������V�c�̍ō��ӎu�Ƃ��Ď������B

�V�c��_�i�ɂ܂ō��߁A�V�c�̌�����������������A�V�c��

�����Ȃ鈳�͂◘�Q������Ɨ��ł���Ƃ���邱�Ƃɂ���āA

�V�c�̒��ɍ��ƓI�ے���n�삵�A���ꂪ������������

�p�ɂɍX�R����鐭�{�Ɉ��芴�ƌ��Ђ�^����̂ɖ𗧂����B

��R��

�[���������������I�A�o�ϓI�����̌��������Q�Η��̐^�������ɂ��A

�㏸���̎Y�ƉƊK���ƌÂ��R���I�����I�x�z�K���̑o������A

�������ŔM��Ɏx������A�����S�̂��D�ӂ���x����ɂ܂Ȃ�����

������̋��ʖړI���������B

���̂�����̋��ʖړI�Ƃ́A�ΊO�c���ɂ���ē��{�̊g�勭����}��A

�A�W�A�̏����Ƃ̂����ɂ����Ďx�z�I�Ȓn�ʂ��߂悤�Ƃ��邱�Ƃł������B

���̕����ւ̈��͂͂����Ԃ�傫�Ȃ��̂ł������B���{�̉ߏ�l����

���łɕs���������i�������j�قǂ̔䗦�ɒB���Ă����B������������

�n��Ȃ��Ƃ́A���Y�⏊���̐i�W�����т�������悤�ɂ݂����B

�Y�Ə�̏n�����݁A����ɂ���āA������A�����A���H�i�̗A�o��

�͂���H�Ƃ��琬���邱�Ƃ������A�o�ϓI�G�l���M�[�̗B���

�J�����i�͂������j�ł���A�Ⴂ���������̌p���I������h�~�ł���

������i�����ЂƂj�̕��@�ƍl����ꂽ�B

���������āA���{�̎Y�ƉƂɂƂ��āA���������n�̎x�z�ƗA�o�s���

�l���́A���̍��̌o�ϔɉh�̂��߂̍��{�����Ǝv���Ă����B

���{�̌R���I�x�z�҂������R�����A���̑ΊO�c���_�ɂ������ܓ��ӂ����B

�ΊO�c���_�͋���ȌR���{�݂̈ێ����ۏ���邱�Ƃł��������A

�R���ɐ����I���͒n�Ղ������炵�A�R���̎w�����𐭎��̒��������

�y�ڂ����̂ł������B

�����푈�̂��炵�������ɂ���āA���{�͑�p�ƒ��N�̎x�z���m�ۂ����B

����ɂ��܂��Č��I�ȂP�X�O�T�N�̓��I�푈�̏����́A���̍���

�ΊO�c���_�����{�I�ɐ��������Ƃ𗧏���悤�ɂ݂����B

���{�͊J���E�����ېV��A���\�N�����ł����Đ��E�̋����ƂȂ�A

�A�W�A�ɂ����鐭���I�o�ϓI�����ɂ����āA����i�ЂƂ���j�ڗ���

���݂ƂȂ�Ɏ������B

��P�����E���ł́A���{�̒n�ʂɎ�̌�ނ��������B

�푈���̌o�ς̔ɉh�͂��Ȃ茰���ł������B���ۓI�n�ʂ����サ������

�݂������A���F���T�C���ɂ����ē��{�̂����������ڂ̗��v�͖R��������

�ł������B�̓y�͈ꐡ���l���ł��Ȃ������B�o�ϓI�����͂قƂ��

�����Ȃ������B

��S��

���̂悤�ȑ�P�����E���̌��ʂ́A���{�̌R���I�����I�x�z�K����

���[�������i�����j���c�����ƂɂȂ����B����͂P�X�Q�O�N�����ɂ�����

�C�^���A�l�̃Z���`�����g�ɔ��Ɏ���������i�ɂ�����āj����B

���F���T�C���̉����i�����j���͂炷���Ƃ��A���̌�Q�O�N�Ԃɂ�����

���{�̊O�𐭍�̒ꗬ�Ƃ��Ďc�����B

���̒ꗬ�́A�������������{�̍��ΊO�c���̕�����

�ς�����̂ł͂Ȃ������B�ς���ǂ��납�A���ɁA���\�N���́A

���{�̊g�勭���A�o�ϓI�c���X���ɔ��Ԃ������邱�Ƃł���A

����ɂ́A����ɁA�����I���{�̎h�������������

�������A���̖c����`�C�f�I���M�[�͓��{�m��ɂ����ẮA

���������w�K���Ɍ����A�ΊO�c����`�������̈�ʓI�^����

�`���Ƃ邱�Ƃ́A�勰�Q�̎��܂łȂ������B

���̈Ӗ��ŁA�P�X�R�O�N�㏉���́A���{���j�ɂ�����d�v�ȓ]��_��

�������Ƃ�����B���E���Q�ɂ���Ĉ����N���ꂽ�������o�ϓI����́A

���{�̒��Y�K���A���ɁA�c�ɂ��璥�傳�ꂽ���R�m�����������āA

���̌o�ϓI��@����E�o���ׂ��A���炩�̋}�i�I�ȍs���̕K�v��

�ڊo�߂������B

���̔N�Ⴍ�A���͓I�ȗ��R�m�������́A���{���}���ȕn�����̊댯��

��������i���炳��āj����ɂ�������炸�A���{�̋����̌o�ϓI�E�Љ�I

�����ɂ����ẮA���̐ϋɓI�����̌����͂Ȃ��ƒm���A

�����a���̓`���I���ݔ\��ΊO�c����`�ɐg�𓊂����B

�P�X�R�Q�N�T���̌��{�ÎE�܂ł̐��N�Ԃ́A�Ⴂ���R�m��������

�������t�@�V�Y���Ƃ����ׂ����ǂ����́A������`�̖��ł���B

�����̓����ɂ́A�t�@�V�Y���A���ɃC�^���A�^�̃t�@�V�Y���Ɣ���

���ʂ����i�ɂ�������j�_�����邪�A�����ɁA�������邵������_���������B

�q�g���[�ƃ��b�\���[��̎v�z�́A�������ɁA���̓����̗��_�I���t����

�����Ԃ�𗧂��Ă����B�ΊO�W�ɂ����ẮA���b�y���g���b�v��

�`�A�m�̂�����e�Ղɐ^�����i�܂˂�j���Ƃ͂ł����B

��T��

�������{�̃i�V���i���X�g�����[���b�p�ɂ�����ނ�̐��҂�

���Ɉ���Ă����̂́A�ނ�̍������͂ł������B�����̓��{�̎s����

�k�}�����ɓo�ꂵ�A����̌`���ɐϋɓI�ɎQ�����悤�Ǝ��݂����Ƃ́A

�����ېV��̂U�O�N�ŁA�����炭���߂Ă̂��Ƃł���A�܂��N���Z�c��

�}�i�h�ɂ͑�O�̎x�����W�����Ƃ����Ă��ԈႢ�ł͂Ȃ��B

�P�X�R�P�N�̓��{�̐����I�����̒��S�Ɋ��������R����`�҂�

�i�V���i���X�g�́A�t�@�V�X�g�I�Ӗ��ɂ������g�D���ꂽ��O�̎x����

�����Ă��Ȃ������B

���������āA���{��]�����A�t�@�V�X�g�ƍِ����������邱�Ƃ͕͂s�\

�ł������B�}�i�I�v�f�����l���ł��A��U�i��������j�A���͂̒n�ʂ�

���ƁA�ǂ����Ă��`���I���͂Ƃ̑Ë��Ƃ������ʂɂȂ炴������Ȃ������B

�R���͐N���I�c������𐋍s������̂ɁA�c��ɗL�͂ȍ���������

������Ƌ����̕ێ琭�}�w���҂����́A�ˑR�A�������ɂ�����x�z��

�����邱�Ƃ�ۏ���Ă����B

�V�c�͂����ł��Ăы��ʂ̕���ƂȂ����B�V�c�̐l�C���闧��́A

�ȑO�̐��͌������x�����Ɠ����悤�ɁA���̐V�������͌������x�������B

�}�i���q�͑啔���鉻����āA���{�����̓`���I�ȗ���̒���

�n�����܂���Ă��܂����B

�q���f���u���O��r�N�g���E�G�}�j�G�����A�q�g���[�ƃ��b�\���[�j�Ƃ̊W��

�������Ȃ������Ƃ���́A���Ȃ킿�A�ނ���u�m�[�}���Ȏ���v�̒��^��

�U�����邱�Ƃ��A�V�c�͂����������Ȃ����Ă�肨�������B

�q���f���u���O��r�N�g���E�G�}�j�G���ƈ���āA�V�c�͕Ћ���

�����̂����邱�Ƃ͂Ȃ������B���{�ł́A�V�c�̔F�邱�Ƃ́A

��O�̔F���Ӗ����Ă����B

�V�c�̎x���邱�Ƃ́A�قƂ�ǑS���̍����̎x���邱�Ƃ�

�Ӗ����Ă����B�قƂ�ǑS���̓��{�����͓V�c��S���琒�q���Ă����B

�_���̎��H����_�ЂŋF�肷�邱�Ƃ͓��{�����̐����̌������Ȃ�

�`���I�K���ł������B

��U��

���̌��ʂƂ��ē��{���{�������I�ɂ��@���I�ɂ��p�����邱�Ƃ́A

�x�z�K���Ƃ��Ċ��}����Ƃ���ł������B�V�������͂́A�l�X�̈�����

���Q�O���[�v���͂�߂��炵���w偂̖Ԃɂ���čĂтƂ炦���āA

�����̓m��y�ьo�ϒ����̋��ЂƂ��Ĕ��W���邱�Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ������B

�������A���̌��ʁA�V���ɓo�ꂵ���i�V���i���X�g�ɂ���Č����i�����сj���ꂽ

�̓y�g��M�́A�唼�͓����̗͂ƖړI�̒P�ꐫ���킴��Ȃ������B

�����Ȃ鐭���I�[�u���Ƃ�ׂ����A�����Ȃ�R�������������ׂ����A

�����Ȃ�o�ώ�i�ɂ��ׂ������A�����̂��ׂẮA�����ɂ���������

�ڕW�Ƃ���A�������钇�ԓ��u�̐₦���铬���ɂ�炴��Ȃ������B

����̐헪���p�̓������A�����A�͂����肳�����Ȃ��悤�ȍ�������

�̂܂܁A���{���u���S�̂��܂�Ȃ��v�N�����Ƃ��āA�Ăѐ��E�̓�����

����ɗ������ꂽ�̂ł������B

���D�ؖk�͌��݂̒����̖k���A���B�͌��݂̒������k���B

�R�D���B�̕���

���B�ւ̉����͂��̌R���E������E�ێ琭�}�A�������̍ŏ��̎��Ƃł������B

���̓����ɂ���܂�C�f�H���M�[�͂��炭�����A�܂��A���B�ɉ����y�y�̋P������

�͔͍������݂���̂��ړI�Ƃ����A�u�����Љ��`�v�̍��Ƃ����݂���̂��ړI�Ƃ����A

���ێЉ�����̐�`�����āA���Ԃ�c�����悤�Ƃ���Ȃ�A���{�̖��B������

�ړI�͂���߂Ė����ł���B

�헪�I�ɂ݂āA���B���x�z����A���{�̓A�W�A�嗤�Ɋm�ł����n��

���邱�Ƃ��ł���B

��V��

���ꂩ���̍�킪�A�Ήł���A�\�ł���A������ɂ��Ă��A���B�́A��R��A

�n�㕔���A�y�ѕ⋋�̂��߂ɁA�������Ƃ̂ł��Ȃ�����n�ɂȂ邱�Ƃ��ł����B

���B�̌o�ϓI�����́A���{�̖c����`�̕��폱�Ƃ��ėL�]�ƍl����ꂽ�B

�L�x�ȐΒY�A�|�A��S�����́A�����ɑ���\���ȕ�V�����҂��ꂽ�B

����ɁA���B�ŎY�Ƃ��J�������A���{�ł͂��ӂ�Ă���J���͂̏d�v��

�J�����i�͂������j�ɂȂ邱�Ƃ��ł��悤�B����Ɠ����ɁA���R�́A���̍����ɂ�����

�n�ʂ���w�������邽�߂̚Ɨ��i�ق��邢�j���������邱�Ƃ�]��ł����B

���ۏ���܂��A���̈ꌂ�ɂƂ��Ă܂��Ƃɐ�D�ł������B�����͓����ɂ����

���Ă���A�\�A�͂T���N�v��̐^���Œ��ŁA�R���͂ƌo�ϗ͂́A���ɒᒲ�ł������B

�������ɖv�����ĊO�𐭍�ɂ��Ă̋����������Ƃ�Ȃ��Ȃ��Ă��������������A

���{�̖��B�ւ̈���I�i�o�ɍۂ��āA���d�ɒ�R����Ƃ͎v���Ȃ������B

�R���I�ɂ������I�ɂ��A���̖`���͗e�Ղȏ����ɏI������B���B��̂͋}���ɐi�݁A

�قƂ�ǐ퓬�炵���퓬���Ȃ��I�������B���S�i�����炢�j�������������ꂽ���A

����ɑ��Ă��傫�Ȕ��͂Ȃ������B

���ۓI�����́A�ꎞ�͖ڗ��������A���ǁA�������邱�ƂȂ��Ă��B

�R����`�O���[�v�̎�͕����ł������֓��R�͑S���B���̂��A�}����

���̓Ɛ�I�x�z��ŗ��Ă��B

�������o�ϓI�ɂ́A���B�ł̎����͂܂��Ȃ����s�ł��邱�Ƃ��������B

�֓��R�ɂ���č��ꂽ���t�@�V�������́A�ێ�I�����@�I�ȑ������

����������̂ł͂Ȃ������B����������B�ւ̓������悭���ׂĂ݂�ƁA

���v��������͉̂�����ł��邱�Ƃ������ɔ������B

�n���̌o�ϓI�J���̑O�ɂ́A�����傪����ɓS���⓹�H������A���������āA

���̑��A��ƓI�o�c�ɕK�v�Ȃ��܂��܂̕���ł̍��{�I�ȉ��P�����Ȃ����

�Ȃ�Ȃ������B���ۖf�ՂŁA��r�I�����Ɏ��v��������̂Ɋ���Ă������{��

������́A���B�ł̒��������ɔ���Ȏ������Œ肳���C�ɂ͂Ȃ�Ȃ������B

���������Əd�v�Ȃ̂́A���{�ɂ͊C�O�����Ɍ�������悤�ȗ]�莑�{��

�قƂ�ǂȂ����Ƃ��A�����ɖ����ɂȂ������Ƃł���B

��W��

�o�ϊw�҂���I���҂̓��ŋ��ʂ̐M�O�ƂȂ��Ă����Ƃ���́A

���{�͎��{��A�o����鍑��`�̎���ɓ���A���{�̎J�����i�͂������j��

�K�v�ƂȂ����̂��Ƃ����̂́A�܂������̌��ł������B

���{�̎Y�ƂɌ����Ă�����̂́A�A�o���i�̎s��ƒ���Ȍ����̋����ł���A

�����C�O�����̋@��ł͂Ȃ������B�C�O�����́A�����̐��ݓI�����̂��Ƃ�

�Ȃ邩��A���{�ɂƂ��Ă͕s�����Ƃ���̂������ł������B

������Ƃ����āA���{���{���g���K�v�ȊC�O�������ł���悤�ȏ�́A

���Ƃ��ƂȂ������B

�鍑��`�I��h�̐N���I���ƂɁA���₢��Ж_��S������A������⊯��������

�����e�����ɂ����������̓��t�́A�f���Ƃ��Čo�ϓI�c�������簐i���邱�Ƃ�

�ł��Ȃ������B

���̂悤�Ȃ킯�ŁA���B��̌�A�ŏ��̂T���N�Ԃ���A���{�͌o�ϓI�ɂ́A�قƂ�ǁA

��������Ƃ��낪�Ȃ������B

�����Ă����A�֓��R���A�����̌R���i�⋋���m�ۂ��邽�߂ɂ��n�߂���K�͂�

�J�������ł������B���{�̑�����͖��B�Ŋ�ƌo�c�����̂��Ђǂ��F�����B

����ŁA�����A���Y�O���[�v�̂悤�ȐV����Ƃ����҂̖������Ƃ߂��B

�ނ�́A��s����ƊE���猈���čD���������Ȃ������B�V�Q�҈����A�N���҈�����

���ꂽ�B�ނ�́A���̎��Ƃ̋��Z�ɁA�Ǘ��ɁA�K�v�Ȑl�ނ�̂ɁA

�Œ莑�{�B����̂ɁA���ނ̊l���A���X�ɁA��ɂ��܂��܂Ȉ���ɒ��ʂ��Ă����B

����ɂ�������炸�A�}�i�I���q�̊Ԃł́A���B�����͑傫�Ȑ����I���҂̓I��

�Ȃ��Ă������B�֓��R����ьR���S�̂��A���{�̍�������肷���ŁA���B��

�܂��܂��d�v�ȗv�f�ƂȂ����B

���{�̖��B�x�z�́A����Ȑ����@�\���R���̎�Ɉς˂��i�䂾�˂�j���ƂɂȂ����B

���{�̊�Ɣ�@�\���R���̎�Ɉς˂��i�䂾�˂�j���ƂɂȂ����B

�R���̖��B�x�z�ɂ���āA�������璼�ڂɗ��v���Ă�����̂̂ق��ɁA

�Ȃ������̒����H�Ǝ҂�A�����鏤�l���́A�R���̔�̉��ɓ������B

�ނ�́A�R���̐����v���ɑ��ėL�͂Ȏx�����s�����B

��X��

�����̐����Ƃ����́A�͂��߂͗p�S�[���A�R���̖c������ɋ^��������Ă������A

�R���Ɩ��ڂɋ��͂������������I�ɗL�����Ƃ����ӂ��ɂȂ��Ă������B

�����̐��E�̋�C�́A�R���̋}�i�I���q��A���̎抪���A���ɂ����

�������e�������悤�ɂȂ��Ă������B

�哌�����h���̃X���[�K���́A���{�̍��c����`�̌����W��ƂȂ����B

�߉q���̂��Ƃ����h�̐����w���҂̗D�ꂽ��\�҂��������A

�哌�����h���ɑg�ݓ����ׂ��A�N�����\�肳��Ă��鍑�ɊW����g�D��

�ψ���ɖ���A�˂邱�ƂɂȂ����B

�P�X�R�R�N�|�P�X�R�V�N�A���E�e���̌o�Ϗ����P���ꂽ�B���l�ɁA

���{�̌o�Ϗ����P���ꂽ���A����͖c����`�̒��ړI���ʂł�������

�L�����߂���Ă���B

�S�D�ؖk�i���ق��j�ւ̐i�o

���F�ؖk�͌��݂̒����̖k���B

�P�X�R�U�N�ɂȂ�ƁA�X�Ɏ��̐i�o�̂��߂̕��䂪�p�ӂ��ꂽ�B

���ۏ͓��{�̑����猩��ƍX�ɍD�]���Ă����B

�P�O�N�ȏ������Ԃ���Ă�������̂��߁A�����͌R���I�ɖ��\�͂ł������B

�s����ȍ����}�����́A�����̔��Δh�ƊO���̈����ƂɁA�����ɑς�����

�Ƃ͎v���Ȃ������B

���{�̖��B�i�o��A���̌�́A�h�C�c�A�C�^���A�̓���̈Ӑ}�ɑ���

�卑�̔����ɒ����Ă��A���{���A�����A�N���s���������Ɖ��i�߂Ă��A

�����A�d��Ȕ����s�����Ƃ��錜�O�͂Ȃ������Ɍ������B

�����āA�P�X�R�V�N�̉ؖk�ւ̐i�o�́A��푈�ɂȂ�Ƃ����\�z�Ȃ��ɍs��ꂽ�B

���̂��Ƃ́A�{�����c���s���������̓��{�R���Z�̐u��ɂ���Ċm���ꂽ�B

��P�O��

�����A���{�̍���̐��s�ɐӔC�̂������҂������A�ł��M���Ă������Ƃ́A

�������{�͒����ɓ��{�̗v���ɋ����āA���{�̘��S�i�����炢�j�̒n�ʂ�

��������Ă����ł��낤�Ƃ������Ƃł������B

�����S�y���̂��邱�Ƃ́A�K�v�Ƃ��A�]�܂����Ƃ��A�l�������Ƃ͂Ȃ������B

�R���͒����ɔh�����ꂽ���A�R���I���ӂ����s���邽�߂ɂł͂Ȃ��A

�������{�̌��͂̏ے��Ƃ��Ė𗧂��������ł������B

���ŁA���邢�͈Њd�i�������j�ŁA�����i���j���������ƍl���Ă����B

�����ւ̐i�o�̓��@�́A���{�B�֓��������̂Ƃقړ��l�ł��������A

���R�̓��ʂ̗��Q�́A�����Ƃ͂����肵�����̂������B��K�͂ȊC�O�h��������

���������ɐ����ł���悤�ȁA���炵���q���n���m�ۂ������Ƃ������Ƃł������B

�����l��A�L�ۖ����i�������ނ����j�̗A�o���Ǝ҂���̒n�֗��ꍞ��ŁA

���{�R�i�ߕ��ɁA�����I�o�ϓI�ȉe�����y�ڂ��悤�ɂȂ����B

�����āA�ؖk�̎x�z�́A���{�̐����I�L�͎҂�A�C�O�����������ƂɂƂ��ẮA

�s�f�̕����̊�b���Ȃ����̂ɂȂ����B

�������A�����ɂ�����C�O�����������Ƃ́A���������̂����ɍs�l��Ɉ��������B

����́A�����푈���R���I�����ŁA���邢�͂��d�v�Ȃ��ƂȂ̂����A�����I������

�I�������邱�Ƃ��ł��Ȃ��������Ƃł���B

���{�ɂ́A�S���l�̒������R���I�Ɏx�z���邱�Ƃ́A����A�ł��Ȃ������B

���{�ɂ́A�������x�z����l�ޗ͂��A�������Ȃ������B����A���ɁA�ł���Ƃ��Ă��A

�������R���I�ɋ��������邱�Ƃ́A���{�̐N���푈�ړI�����킹�Ă��܂��B

����A���ɁA���������s�������i�������j�ɂ́A�K�R�I�ɁA�Ӊ�ΐ�����

���邾�낤���A���{�͏Ӊ�ΐ����ɑ��A���Ȃ̍s���@�ւ���蓾��Ƃ�

�l�����Ȃ������B

���{���]�̂͒����s��̓Ɛ�ł������B�������A���ꂪ�Q�����ōr�炳��A

�����ēG�ӂɂ݂��A���炭�́A���Y��`���x�z���钆���ƂȂ��Ă��܂����Ȃ�A

���{�̌o�ϓI�G�l���M�[�̎J�����i�͂������j�Ƃ��Ă͈Ӗ����Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B

��P�P��

�]���āA���{�̈Ӑ}�𐬌�������B����i�����ЂƂ́j������́A������

���O�ɏ\���Ȑl�C������A�����ē����ɁA�N���ҁE���{�ƍD�ӓI�ɋ��͂���悤��

�������{�����邱�Ƃł������B

���̂悤�ȉ��������߂邱�Ƃ����{�̑Ήؐ헪������Â����B

�����̒�R�ӂ��邽�߂̑S�ʓI�ȌR���I�w�͈͂�x���v�悳��Ȃ������B

�d�c�̏Ӊ�ΐ��������|�����邽�߂̒f���I�ȑŌ��������A���̂��ƂŌ������

�v�悵�Ă����B���ۂɌ����s�����B�������A�Ӊ�Ƃ̌��͊��S�Ȏ��s�ɋA�����B

�����I���R�ƁA�ꕔ�͍��ۓI���R����A�Ӊ�͍~�������B�싞�ɂ�����

���S�����i�����炢��������j�̎����́A��������������ɂ����Ȃ������B

�Ӊ���A��w�A��Ë��I�ɂȂ炴�邦�Ȃ����Ƃɒǂ����B

�����āA�����푈�͏I���̖ړr�Ȃ��A���炾��Ɖ��т����ł������B

�������Ƃ����āA���{�͒�������h���R��P�ނ����邱�Ƃ��ł��邩�Ƃ����A

������s�\�Ȃ��Ƃł������B�Ȃ��Ȃ�A���R�̐����I�n�ʂƂ������̂́A

�����̗v�n���m�ۂ��Ă���Ƃ������ƂɊ����ł���A�܂��A���{�ɂ�����

�������͂̋ϏՂƂ������̂��A���R�̒n�ʂ�y��ɂ��ĕۂ���Ă�������ł������B

��P�Q��

�T�D���E�푈�ւ̉��

�����푈�I���̊�]�������������̂́A�P�X�R�X�N�X���ɉ��B�̐푈���n�܂��Ă����

���Ƃł������B���B�ɂ��������푈�̉̎�́A�����̒��ӂ��A�W�A����]�����߂�

�݂̂ł͂Ȃ��A�Ӊ�Ύ��g���A�D���Ȑ����A���ɌX�����Ƃ���\���B

�V�������܂ꂽ���̂悤�ȏɂ����ẮA���B�ł̐푈�𗘗p���āA���{�́A�X�ɁA

�g�勭����}��˂Ȃ�ʂƂ������Ƃ́A���{�̌R���A�������́A������O���[�v��

�Ƃ��ẮA�����Ȃ��Ƃł������B���ƂȂ�̂́A��i�ƍs���̎��������ł������B

�t�����X�̖v���́A������i�D�ȖڕW���炵�߂��B���{�͂P�X�S�O�N�ɂ́A���B�V�C������

�������āA�k������ɂ��Ă̏��������������B�X�ɂP�X�S�P�N�V���A�암�����

�R����n�邽�߂Ƀy�^�������Ɓu����i������v�����Ԏ蔤�������߂��B

���{�́A����i���́A�傫�ȓG�s�ׂ������N�������Ƃ͂Ȃ����낤�Ɨ\�z���Ă����B

���̂��Ƃ́A������A���{�R���Z�̐u�₩�疾�炩�ɂ���Ă���B

����i����w�ォ�琄�i�����̂͊C�R�̋}�i�I���q�ł������B�ނ�́A���{��

�����m�ɂ�����e�����ێ����邽�߂ɂ́A�\���ȐΖ��������Ƃ���ɕK�v����

�l���Ă����B�����炱�̍s���́A�����ɑ�����{�̐헪�I�n�ʂ̉��P��ړI�Ƃ���

�݂̂ŁA���ӂ͂Ȃ��Ƃ̓��{���{�̌��������́A�č��A�p���A�\�A���x�����̂ł������B

���{�̍ŏI�I�ړI�́A�V���K�|�[���A�z���R���A�y�ї���ɂ������B

����́A�ŏI�I�ړI��B�����邽�߂̕K�{�Ȋ�n�ƈʒu�Â����Ă����B

�č����{�̋���Ȕ����ɂ́A���{�́A�ǂ��炩�Ƃ����A�s�ӑł�������`�ł������B

�Ƃ����̂́A�h�C�c�̓\�A���U�����q�X�����i������������j�����������߂Ă����B

�č��͑h�C�c��ɂ����ĉp�\���x������ԓx�𖾂��ɂ��Ă������A�p����

�����Ԃ�댯�ȏ�Ԃɂ������B���̂��Ƃ��l����A�č������{�̍s���ɑ��A

�^���ɔ��R���邾�낤�Ƃ͎v��Ȃ���������ł���B

��P�R��

���[�Y�x���g�哝�̖̂��߂ɂ����{���Y�̓����ƁA����ɑ����Ζ��֗A�́A

���{���\�z�����̒��x���z�������̂ł������B���Ȃ蒷���ԑ������Ă��Ă���

���Č��́A�ˑR�A�ő�̋ٔ���Ԃɓ������B

�Ζ��̗A����₽�ꂽ�̂ŁA���{�C�R�́A����̂̎��Ԃ̏�Ɋ����邱�ƂɂȂ����B

���ɋ߂������A�����炭�A�P�N���P�N���̓��ɁA��������Ă����Ζ��͏��Ղ���Ă��܂�

�ł��낤�B�����Ȃ�A���{�̎蒆�ɂ���ł��d�v�Ȑ؎D���鑾���m�ɂ�����C�R�͂�

�D���͔j��Ă��܂��ł��낤�B

�������Ē����ł̍s���l�肪���ĊW�̍s���l������B�s���l�܂�ŊJ�̂��߂�

���ŁA�č��́A���{�R�̕���̓P����v�������B

���R�ƈꏏ�ɂȂ��č�����M���Ă����C�R�̋}�i�I���q�ɂƂ��ẮA�ނ炪�ŏ���

�n�߂���d���Ŗʎq��ׂ����ƂȂ̂ŁA����̓P���́A�C�R�̈АM�ɂ����āA

�ł��Ȃ������B

���ɂ�����A������̕č��̗v���́A���{�R�̉ؖk����̓P���ł������B

�����A����́A��w���͂ȗ��R�̗��v�ƏՓ˂����B���{���{�̊�b�ł���

�R���ƕێ琭�}�̘A�������Ƃ��ẮA���̎�v�ȁA���ł����͂ȍ\�����q��

�����I�j�ǂ������炷�悤�ȕ���͂Ƃ�Ȃ������B

�Ζ��֗A�ɑ����������Ԃ́A���������A�S����ł̕s���Ɛ����̍\�����q�Ԏ���ɕ�ꂽ�B

�A�������̈���̕ێ琭�}���A�č��ɑ��āA��艷�a�ȃR�[�X���x�����Ă������Ƃɂ��āA

�M����ɑ��闝�R���������B�ޓ��́A��������̕��g�E�R���̂�������̍s���ɗ�����

�^�������A�ǂ̏ꍇ�ɂ��A���ʂ̕��푈�ւ̂��������ɂȂ�Ȃ����Ƃ�]��ł����B

�ނ�́A�h�C�c�A�C�^���A�ƎO���R�������������A����́A�����������������̗͂�

�A�т̋����Ɉ��|����A����ȏ�̒�R�̖�����m��悤�ɂȂ�̂���]�����̂ł������B

�ނ�́A���x�̕���ւ̐N���sਂ��A�ȑO�Ɠ������A�₷�₷�Ƃ�肨������Ƃ̗\�z�ŁA

���̖`�قɎ^�������B

�č��̓��{�̍݊O���Y�̓����Ƌ֗A�ɒ��ʂ��A���{�Ƃ��āu�ނ�グ�邩�A

�j�����邩�v�̂ǂ����ɂȂ����Ƃ��A�ێ琭�}�̐����Ƃ͎��ǎ��E�̗͂��������B

��P�S��

�ێ琭�}�̐����Ƃ����́A�č����{��������Ɠ����ɁA���{���{������

�}�i�I���q�����[��������悤�Ȓ�ẮA��Ƃ��Ă��肦�Ȃ������B

�ێ琭�}�̐����Ƃ����́A��`�Ƃ��Đ푈�ɔ��Ƃ����킯�ł͂Ȃ��������A

�푈���ׂ��������n���Ă���Ƃ͐M���Ă��Ȃ������B

�ێ琭�}�̐����Ƃ����́A�P�X�P�S�N�`�P�W�N�̑�P�����E��펞�̂�����

���P���āA���҂̑��ɗ����ĎQ�킵�����Ǝv���Ă����B

�ێ琭�}�̐����Ƃ����́A�h�C�c�A�C�^���A�����҂��Ƃ������Ƃ��m�M���Ă�

���Ȃ������B���B�̌R����̕]���ɂ��āA�ێ琭�}�̐����Ƃ����́A

�R���̋}�i�I���q�ƈ���Ă����B

�|�[�����h�A�t�����X�A�x���M�[�A�I�����_�A����ɂ̓\�A�ɂ�����h�C�c�R�̐����́A

���{�̃i�`�X�M��҂̊ԂɁA�h�C�c�R�s�s�̐_�b������グ���B

�i�`�X�M��҂ł������R���̋}�i�I���q�́A�\�A�̔s�k�͎��Ԃ̖��ł���A

�h�C�c�̃\�A�ɑ��鏟���́A�����푈�ɂ����鐕�����̈��|�I�������Ӗ�����

�̂��ƐM���Ă����B

�R���̋}�i�I���q�́A�p���ƕč��́A�Ō�ɂ́A���B�ɂ�����h�C�c�̎x�z�I�n�ʂ�

�F�߂邱�ƂɂȂ�͖̂��炩���Ƃ��A�p�����A�����A�h�C�c�̉��B�x�z��F�߂Ȃ��Ȃ�A

�h�C�c�R�́A�����ɉp���ɐi�U���āA�͂Â��ŁA�p�����{�ɁA�h�C�c�̉��B�x�z��

�F�߂����邾�낤�ƍl���Ă����B

���{�̍�����A���̉��B�̋ٔ������ɓK�������˂Ȃ�Ȃ������B

���{�̖c����`�҂́A�v�z�I�ɂ̓q�g���[�ɐe�ߊ��������Ă����B

�q�g���[�̍s���͓��Ƃ̋��͂��ł߂��ɏd�v�ł������B�������A���{��

�q�g���[�̒��Ԃ̃h�C�c�鍑��`�҂ɑ��ẮA���[���s�M���������Ă��邱�Ƃ�

�B���Ȃ������B���{���{�́A�q�g���[���A���{���]���ɂ��āA�p���E�č��ƑË�����

��������ʂƂ����\�����\�����m���Ă����B

��p�鍑�ƃI�����_�鍑�̓��ꐫ�d���A�i�삷��Ƃ����h�C�c�����т��эs����

��ẮA���{�̖c����`�҂̖�S�ƑS����v���Ȃ����̂ł������B���F���T�C����

�O������肩�����A�\�a��c�����Ԃ�Ŗ߂邱�Ƃ́A���{�̃i�V���i���X�g��

�C�ɓ���ʂ��Ƃł������B

��P�T��

����������B��̓��́A�q�g���[�̂����߂ɂ�������ɁA���{���~����

�ǂ�ȗ̓y�ł��A�������A�험�i�Ƃ��ĕ������Ă��܂��O�ɂ͂Ȃ��B

���������l�����́A�h�C�c�̑��������̊��҂������Ƃ��Ă����B

�t�H���E���b�y���g���b�v�E�h�C�c�O���ƁA�哇�_�E���Ɠ��{��g�́A

�ƃ\��ɂ��āA�y�ϓI�ȕ𑗂��Ă����B

���{���{�̒��̌R���̋}�i�I���q�����́A�K�������푈�ƌ��߂Ă����̂ł͂Ȃ����A

���̂悤�ȁA���{�ɂƂ��Ă͐�D�Ǝv���鍑�ۏ�̎��ɁA���{���č���

����������K�v��F�߂Ȃ������B

���{���{�̒��̌R���̋}�i�I���q�����́A�����ؖk�̖��ŏ������邱�Ƃɂ���āA

�ނ�̍����̐����I�n�ʂ���w�i�������j�Ȃ炵�߂�悤�Ȃ����Ȃ鋦������f�����ۂ����B

����A�ێ琭�}�́A�����̗��V�ŁA�I���ȊO����i�ɂ��A�R���̋}�i�I���q��

�v�����m�ۂ�����̂ł͂���܂����Ƃ̊�]���Ō�܂Ŏ̂ĂȂ������B�ނ�͍����Ȃ�

�����A���[�Y�x���g�E�߉q����Ă��A���g�����V���g���ɔh�₵���B�������č�����

������������x�ɗe��A�����ɁA���{���{���̋}�i�I�t�@�V�X�g���q�̎^����������

�悤�Ȓ�ẮA������邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B

�푈�̌��ӂ��ŏI�I�Ɍ��܂����Ƃ��A�R���̋}�i�I���q�������������p�����B

�V�c�͂��̌�������F�����B�V�c�́A�ȑO�ɂ��A���O���[�v�Ԃ̎���̌��ʁA

���肪�����ƁA���ł����F�����B����������ł������B

�����Č^�̔@���A���̗̍p���ꂽ����́A�V�c���g���悭�n�����ꂽ��ł�

�ŗǂ̌��ӂł���Ɣ��\���ꂽ�B

����Ɏ���܂ł̓������ǂ�Ȃ��̂ł������ɂ���A�P�X�S�P�N�P�Q���V���i�č����ԁj

�Ƃ������́A���{�̘A���������`������R���̋}�i�I���q�ƕێ琭�}�Ƒ�������A

�Ăю�����荇���u����v�̓��ł������B

��P�U��

�U�D���{�̐헪

���{�̑ΕĐ푈�Ƃ��̐헪�́A��q�̔w�i��m�邱�Ƃɂ���Ă̂݁A�悭����������B

���{�̑ΕĐ헪�́A���Ă̐�͂������Ɋ��Ă�����ōl����ꂽ���̂ł͂Ȃ������B

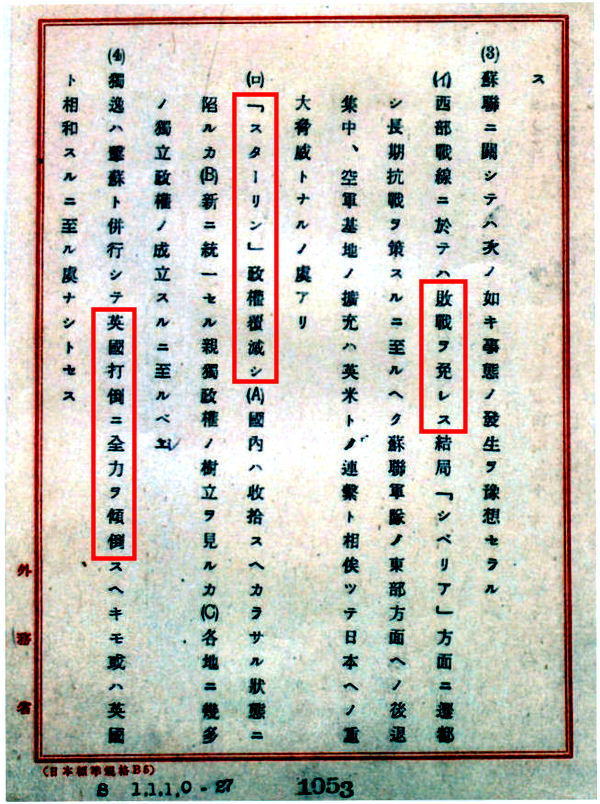

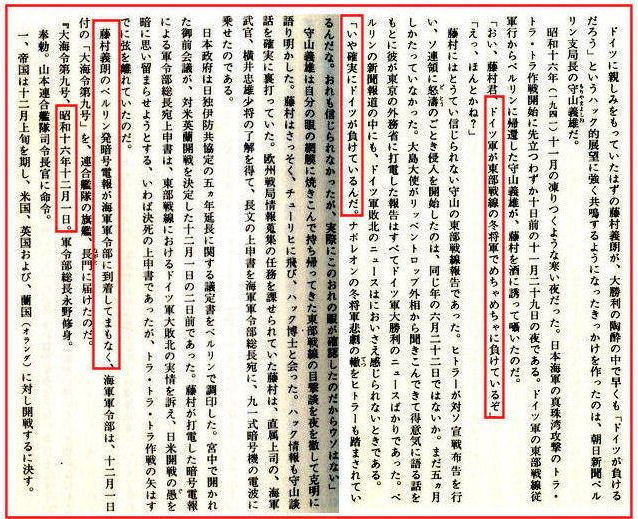

�헪����̎傽�锻�f�ޗ��́A�킸������̉ߋ��̐�����Ƃ��A

���B�ɂ����ăh�C�c�̏����͊m���ŁA�������ԋ߂ł���Ƃ�����

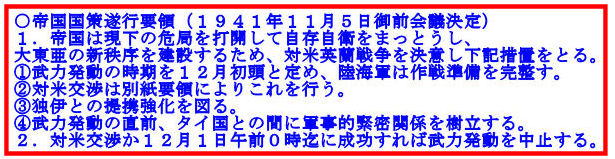

���{�̐헪����҂����i���R�Q�d�{���E�C�R�R�ߕ��E���@�j�̎v�����݂ł������B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

�O���ȓ�������

���̎������O���ȊO���j�����̋��������������Čf�ڂ��Ă��܂��B�R�s�[�E�]�ڂ͋֎~���܂��B

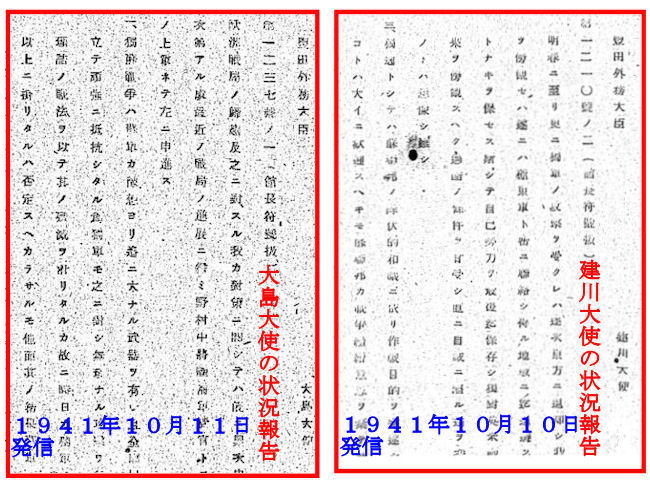

�R���y�ѐ��{�̍ō��w���҂������A�ΕĊJ��ɓ��ݐ点���P�X�S�P�N�P�O���P�O����

����������\��g�i���R�����j�A�y�тP�O���P�P���̑哇�_���Ƒ�g�i���R�����j��

�ƃ\��ɂ��Ă̕B���̌�A�P�X�S�P�N�P�P���T���ɁA���{�͌�O��c���J����

�Εĉp���J������肵���B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

�������A���{�̐헪����҂����́A���x�̐푈�͒�����ɂȂ�Ȃ����낤�Ƃ���

�y�ϓI�Ȍ��ʂ��ɌŎ������B

���{�R���̐헪�̒��ɂ́A�S�ʐ푈�Ƃ��A�G�̓O��r�łƂ��A

����ɂ́A�č��{�y��̂Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ́A

�����̈�x���헪����ɂ����čl������Ȃ������B

�P�Q�̑匈��ŁA�푈�̋A�������܂邾�낤�Ƃ̗\�z�ł���A

�����m�푈���A�P�X�O�T�N�̓��I�푈�Ɠ����^�P����Ɨ\�z���Ă����B

�^��p���P�͕đ����m�͑��ɑ��ĉ�œI�Ō���^���邾�낤�B

����ɁA�\�A�̔s�k�Ɖp���̕s��I�߉^�i�s�k�j�ŁA

�č��͐i��ŕ��a�������߂Ă���Ɨ\�z���Ă����B

�����Ȃ�A���{�̗v���̑啔����������悤�ȕ��a������

�U�����ȓ��Ɍ����߂邾�낤�ƍl���Ă����B

��L�̉p�ꌴ��

JAPAN'S WAR PLAN

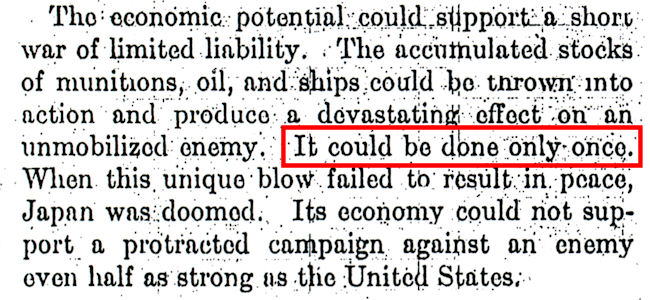

Japan's decision to go to war with the United States

and the war plan upon which it counted to achieve

its objectives can be understood only in the light

of the background sketched above.

The tradition of success, with limited commitments,

the imminence of Germany's victory on the European Continent

- these counted for more in the minds�@of Japan's war planners

than any careful balancing of Nipponese and American war potentials.

Above all, they biased the thinking of the high command

toward the notion that the war would not be a lengthy enterprise.

Total war, annihilation of the enemy,

and occupation of the United States

never entered the planning of the Japanese military.

One or two crucial battles were expected to determine

the outcome of the conflict.

The Pacific war, was to follow the pattern set

by the Russian-Japanese hostilities in 1905.

A terrific blow at Pearl Harbor would inflict

a disastrous Cannae on the American Pacific fleet.

Combined with Russia's defeat and England's inevitable doom,

this would assure American willingness to enter peace negotiations.

A settlement satisfying most Japanese demands

would be in sight within 6 months.

����قNJy�ϓI�ł͂Ȃ���ǂ̌��ʂ��́A�푈���������������ɂȂ��

�\�z���Ă����B�������Ȃ���A�ǂ���̗\�z���A�ŏI�I�ɂ́A���{�́A

�č��ɕK����������Ɗm�M���Ă����B

���Ȃ킿�A�P�Q���V���i�č����ԁj�̊�P�U���ɂ���āA

���{�́A�č��̊C�R�͂̑唼����ł�����B����ɂ���āA

�����m�ɂ����ėD�ʂɗ����A�헪�I�ɏd�v�ȑ����m�̏������̂���B

�����Ă��̐�̂��������ɁA�����Ȃ�č��̍U���ɑ��Ă��s�s�̖h��

������B���̑����m�����̖h�ǂ�v�lj����A�A�����邱�Ƃɂ���āA

���{�{�y���i�v�ɖh�q�ł���E�E�E�E�E�A

�Ƃ����̂����{�R���̗\�z�Ɛ헪�ł������B

��P�V��

���{�̑����I��͂́A�v�lj��������X��A�������y�����m�h�ǁiPacific wall�j�z��

�\���Ɉێ��ł���ƍl����ꂽ�B�č��́A���́y�����m�h�ǁz��˔j���邱�Ƃ�

�s�\�ł���(impossibility)���Ƃ������Ɍ��ɈႢ�Ȃ��B�č��́A���x���A���{��

�R���I�ɋ��������錈��Ɏ��s������A�i��ŁA���{�Ƃ̘a�����l���邾�낤�B

�哌�����h���̖��������F�Ǝ�̗̓y������č����F�߂�̂ƌ����ɁA���{��

�ŏ��̐�̒n�̎�͕Ԋ҂���p�ӂ�����ƁB

�쑾���m�ɂ����铖���̐����́A�y�����m�h�ǁz�ɑ���č��̕�͍���

�R���邽�߂ɕK�v�ȓ��{�̐�͂�啝�ɋ�������Ɗ��҂���Ă����B

�����̖R���������A���ɁA�Ζ��ƃ{�[�L�T�C�g�́A��ʂɓ���̎����n�悩��

�l���ł���悤�ɂȂ�B���{�C�R�́A�ő��A�R�����Ζ��\���ʂ��s���邱�Ƃ�

�S�z����K�v�͂Ȃ��Ȃ�B�푈���{�i�I���Ր�ƂȂ�A�`���͋t�]���āA

�č��͑S�ʓI�ɑΓ��U���ɂłĂ���ł��낤���H�����炭�A����͂��肻���ɂȂ��B

���ۏ��A�A�����J���E�f���N���V�B�̕��s�A���тɁA�ČR�̎S�邽��s�k��A

���ʂ̂Ȃ������Ɏ����Ő�����ł��낤�ČR�̎m�������p�i�����͂��j�̌��ʁA

�č����{���A���ɂ́A�������݂̂Ȃ��푈���p�����邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ�ł��낤�B

�č��Ɠ��{�̌o�ϓI�푈�\�͂̑Δ�́A��x�͂Ƃ�グ�Ă݂����A

�����ɁA���{�̌R���̔O����������Ă��܂����B�Ȃ��Ȃ�A���́A�����Ԃɂ킽��

���ݓI��̗͂D��ł͂Ȃ��āA���ʂ̋ǖʂɂ�����D��ł��邩�炾�B

���Ƃ��č��̕��퐶�Y�͂����{�̉��{����ł��낤�Ƃ��A���ꂪ���̐푈�ɂ�����

�傫�Ȗ�����������̂�ꡂ���̂��Ƃł���B�č����A���̐푈�\�͂��J�����A

�g�p����܂łɂ́A���ۓI���v���́A���{�ɗL���ɓW�J���Đ푈�̋A��������

���Ă���ł��낤�B

���{�͂P�Q���V���ƒ�߂�ꂽ��_�s�G�Ȋ�P�U���̂��߂̌R���I��i�������Ă����B

���E�C�E��œ����W�J�ł���U���R�͔��ɋ��͂ŁA����̐�����ۏ�����̂ł������B

����̍�킾���Ő푈�̋A���������邱�Ƃ��ł���Ɗ��҂���Ă����B

���{���č��Ɛ킢����Ƃ���A���̂悤�ȁA����ɂ����Đ������A����Ő푈��

�I��点��Ƃ������������l�����Ȃ������B���{�̍����o�ς́A����ɂ�����

�������邾���̗͂͏\���ɂ������B�������A�푈���������A���푈�K�͂��g��

���Ă����ꍇ�ɁA���{�o�ςɂ͐푈�𑱂��Ă����͂͂Ȃ������B

��P�W��

�V�D���{�̌o�ϐ��

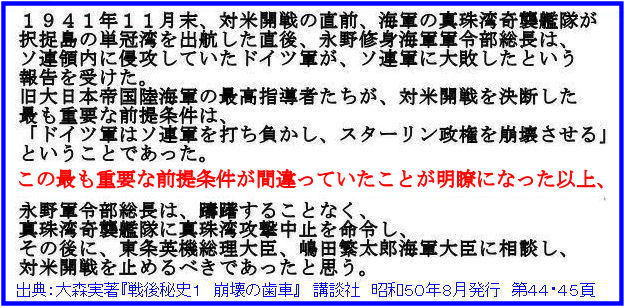

��̌�̂T�N�Ԃɂ����āA���B�͓��{�̌o�ϗ͋y�ьR���͂ɉ�����^���Ȃ������B

�������A�c����`�҂̃C�j�V�A�e�B�u�̊ԐړI�e���͂͌����Ȃ��̂ł������B

�����ɓ��{�͍��Ɣ�펖�Ԃɓ������܂ꂽ�B�푈���������̂��߂ɂƂ�ꂽ�����

�e���������Ɍo�ϐ����ɂ����Č���n�߂��B

���{�͑�K�͂ȌR���v��ɒ��肵���B�R����͍��Ɨ\�Z�̒��łǂ�ǂ̊�����

���߂Ă������B�Ԏ������o�ς́A�}���ɁA���Y�����Ə������������グ���B

���{�ƂقƂ�Ǔ����Ɏn�߂�ꂽ�q�g���[�̃h�C�c�ɂ����Đ������R�g�i�C��

�����悤�ɁA�R�g�Ɏx����ꂽ�o�ϔɉh�����{�̍���̕��������肵���B

����͐悸�A���{�̐��E�ɂ����āA������ƕێ琭�}�A�y�ї��C�R�̋}�i�I

�N����`�҂Ƃ̌��������������B

�����āA���̂R�҂̘A�������ɁA���{�̌R���͂͋����Ȃ����Ƃ���

�����ӎ���A���t���邱�ƂɂȂ����B���̌R���͋����ӎ����̓y�g��ӗ~��

�q�����Ă������̂ł���B

�P�X�R�O�N��ɂ�������{�̌R���͂̋������M���I�Ȓ鍑��`�҂�����

�ߑ�]������Ă������Ƃ͋^���Ȃ��B�������A���̊y�ώ�`���A���̊��Ԃɂ�����

���{�̂߂��܂����o�ϐ�����m��Ηe�Ղɗ����ł��邱�Ƃł���B

���������Y���A���N�T�p�[�Z���g���O�̗��Ő����������Ǝ��̂����ɗ͋���

���ۂł��������A����Ɍo�ϗ͊g��̌�����l�����ꍇ�A���̌R���I�Ӌ`��

�����ƂȂ��Ă���B���Y�g�傪�ł������������̂́A�R���͂̊j�S�ƂȂ�d�H�Ƃ�

�����Ăł���B����͓��{�o�ς̎Y�Ɗ�Ղ��}���Ɋg�傳�ꂽ���߂ł������B

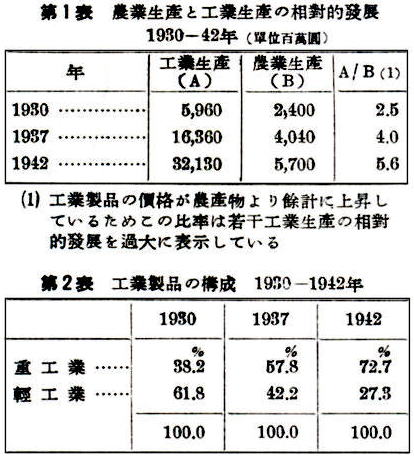

��P�X��

�d�H�Ƃւ̈ڌ��͑�Q�\�̎����ɂ͂�����Ǝ�����Ă���B���̂悤�ȎY�Ƃ�

�����Ȕ��W�ƌR���\�͂̑���Ƃ������炵���Y�Ə�̎{����݂�ƁA

�ȉ��̂悤�ɁA��������d�v�ȏ��o�όv�悩�琬���Ă����B

�@

�R���̑���ɔ����ĂȂ��ꂽ�H��y�ѐݔ��̔⒣�v��

�A

���ޗ����Y�v��Ɣ�펞�����v��

�B

���ʂ̍��(���B�A�x��)���x�����邽�߂̊�������̑��Y

�C

�����̏\���ȋ����ɔ�����D���̊g�[�v��

�D

�_�Ƃ���H�Ƃֈړ�������ׂ��J���͂̔z�u�v��

���{�̌o�όv�旧�Ď҂��A�����̕����I�ɂ͋������鏔�v��ɁA

���������œK�z���������ǂ����͓������˂邪�A�����̌v��́A

���Y�c�����̂P�O�N�Ƃ�����قǂ̌����Ȑ��ʂ����������Ƃɂ�

�^���]�n�͂Ȃ��B

�i�P�j

�H���Œ�ݔ��ɂǂꂾ���������ꂽ���̓I�m�Ȏ����͌����Ă���B

��������L�Q�\��A�{�����c�̊e�Y�Ɣǂ��쐬�����ʎY�ƕ�����

����ꂽ���v�ɂ��ƁA�P�X�R�O�N�`�P�X�S�Q�N�ɂU����Y�Ɛݔ��̌��݂́A

�����̓��{�̏���݂āA�����Ԃ�c��Ȃ��̂ł������B

���Ƃ��P�X�S�P�N�ɂ́A�N�Y�V,�O�O�O�@�ȏ�ɒB�����q��@�H�Ƃ́A

�S���A���̊��Ԃɑn��ꂽ���̂ł���B

�܂���ԍH�ƂƎ����ԍH�Ƃ����̊��Ԃɑn��ꂽ���̂ł���B

��L�̉p�ꌴ��

��Q�O��

�i�Q�j

���̍H�Ƃ̖c���́A�������A�����������邩�ǂ����ɂ������Ă����B

�H���ݔ��̌��݂ɂ́A������ʂ̍|�ނ�ΒY��؍ނ��K�v�ł���B

�p���I���Y���m�ۂ��邽�߂ɂ́A�X�ɑ�ʂ̌����₻�̑��̎��ނ�

�K�v�ł������B�����ō����̌����̑��Y�ɑ傫�ȓw�͂��Ȃ��ꂽ�B

���̓w�͂́A����ɂ���Ă͑����̐��ʂ�����ꂽ�B

���Ƃ��A�ΒY�̐��Y�z�́A�P�X�R�P�N�̂Q,�W�O�O���g������A

�P�X�S�P�N�ɂ͂T,�T�U�O���g���ɂ܂ő������B

�����̓S�z�̌@�����ڂ��܂����㏸�����B

����ɂ�������炷�A���{�قnj��������������ł��Ȃ����͂Ȃ������B

�A�W�A�嗤����̕⋋���R���v���̗v�i���Ȃ߁j���Ȃ��Ă���A

���B�y�щؖk�̌��������J�������{�̌o�ϐ���̒��S���ł������B

�P�X�R�U�N���ɂ́A���B�̌���������g�D�I�ɊJ�����邽�߂̏����H�삪

���������B���̏����H���y��Ƃ��āA���B�̌����̑Γ��A�o��ړI�Ƃ���

���B�T���N�v�悪�n�߂�ꂽ�B

�ؖk�Ƌ��ɁA���B�́A�����̕K�{�����̗B��̋����n�ł���A�܂��A

���̑��̍������Y�����ł͕s�����錴���̏d�v�ȋ����n��ł������B

���B�E�ؖk����H�ƁA���ɑ哤�̋������邱�Ƃ��A���{�̐H�Ƃ�

�����o�����X���ێ����邽�߂ɕK�{�ł������B

�P�X�R�O�N��̏I��ɂ́A���{�̉��̎��v�̑唼�́A���B�Ɖؖk�����

�A���ɂ���Ęd��ꂽ�B���B�y�ђ��N���狟�������A����ނ̔�S����

�t�F���A���C�́A�N�X�A�����Ă������B

���{�̐��S�Ƃ́A�ǎ��̃R�[�N�X�p�ΒY�̑啔�����ؖk����A�����Ă����B

�P�X�R�W�N�`�P�X�S�P�N�̊ԂɁA�ؖk�E�Â̐ΒY���Y�ʂ͂P,�O�O�O���g������

�Q,�S�O�O���g���ɏ㏸�����B���B�̐ΒY���Y�ʂ́A�P,�U�O�O���g������A

�Q,�S�O�O���g���ɏ㏸�����B

���B�ɂ�����L�S���Y�ʂ́A�P�X�R�S�N�̂T�O���g������A

�P�X�S�P�N�̂P�S�P�D�V���g���ɑ������B���B�ɂ�����|�S�̐��Y�ʂ�

�P�X�R�S�N�̂P�R�D�V���g������A�P�X�S�P�N�ɂ͂T�V�D�R���g���ɑ��������B

���̌��ʁA���B�̑L�S�̑Γ��A�o�ʂ́A�P�X�R�T�N�̂R�W�D�R���g�����A

�P�X�S�P�N�ɂ͂T�T�D�V���g���ƂȂ����B

��Q�P��

�P�X�R�V�N�ɒ����͓��{�̓S�z�ΗA���̂P�S�p�[�Z���g���߂Ă������A

�P�X�S�P�N�ɂ͂T�O�p�[�Z���g����������Ɏ������B

���B��ؖk�ɂ����鎑���J���̐i���͓��{�̌����s�����ɘa����̂�

�傢�Ɍ��ʂ��������Ƃ͂����A�e�팴���̕s���͈ˑR�Ƃ��ē��{��

�H�Ɛ��Y�𐧖�v���ł������B�����̌����ɂ��ẮA

���B�Ɖؖk�̐�̂́A������{�̌����s�������������Ȃ������B

�Ζ��ƃ{�[�L�T�C�g�́A���{�{�y�A���N�A��p�A�y�і��B�E�ؖk�ł�

�قƂ�ǎY�o���Ȃ������B���{�̃A���~�j�E���n�����Y�ʂ�

�P�X�R�R�N�̂P�X�g������A�P�X�S�P�N�ɂ͂V�P,�V�S�O�g����

���������A���̂X�O�p�[�Z���g�̓{�[�L�T�C�g������ꂽ�B

�l���Ζ������v��Ƃ��A�����ɂ����i�ʃA���~�i��������

�A���~�j�E�������v��Ȃǂ����������A�����ł��錋�ʂ͓����Ȃ������B

�쑾���m�̐Ζ��Y�o�n��{�[�L�T�C�g�Y�o�n���̂��āA

�����J�����s�����Ƃ��ł��Ȃ��ȏ�A�����̕K�{������

���{�����ɒ������邱�Ƃ͕s���ł������B���̎����

�t�F���A���C�A���A�����Ȃǂ̔�S�����ɂ��Ă������ł������B

�{�[�L�T�C�g�ƐΖ��̒����͎��ۂɍs��ꂽ�B

�P�X�S�P�N���ɂ�����{�[�L�T�C�g�̍ɗʂ͂Q�T���g���ł������B

���̗ʂ͂P�X�S�P�N�̏�����тł̓A���~�j�E�����Z�łX��������ɂȂ�B

�P�X�S�Q�N�̏�����тł͖�U�������ł������B

�P�X�S�P�N���ɂ�������{�̐Ζ������ʂ͂X�Q�O���L�����b�g���ł������B

����́A�푈���ɐ��Y�����ʂƗA�������ʂ̍��v���Q�R�O���L�����b�g��

���������B

�i�R�j

�H�Ɣ\�͂̊g���⍑���H�Ƃւ̌��������̊g��́A�R�����Y��

���������邽�߂����Ɏg��ꂽ�B�P�X�S�P�N�P�Q���ɂ́A���{�̍q��@

�H�Ƃ́A���T�T�O�@�������B���{�́A�e�^�C�v�̍q��@�A��V,�T�O�O�@��

����R�͂�ێ�����Ɏ������B

�C�R�̑��͌v����ߋ��ō��̌����ʂɒB�����B�P�X�S�P�N�x�`�P�X�S�Q�N�x��

�R�R�P�ǁA�S�T���g���オ�V���Ɋ͑��ɉ�������B

��Q�Q��

�P�X�S�Q�N�P���ɂ�����e���ʂ͂P�X�S�Q�N�̐��Y�ʂ̂T���N���ł������B

�n�㕐��͂U���N���̐��Y�ʂ��z���Ă����B

�����_�ł͂W�P,�O�O�O��̎����Ԃ��������B����͂P�X�S�Q�N�̐��Y����

�T���N�����ł������B�������Ȃ����Ԃۗ̕L�䐔�͂킸���P,�P�W�O��ŁA

����͂P�X�S�Q�N�̐��Y�����������蒴�������x�ł������B

�R���H�Ƃ͍q��@���Y�Ƒ��D�Ƃ����S�ŁA�����ԍH�Ƃ̔��B�͋ɂ߂Ēx�X����

���̂ł������B�d��Ԃ͂��ɂP�������Ȃ������B����͓��{�̌R���v�悪

�����m����������퓬��ړI�Ƃ��č쐬����āA���{�{�y�ł̍���

�z�肳��Ă��Ȃ������B�����{�y�ōs��ꂽ�悤�Ȓn����̕⋋�́A

�啔���A���B�̍H�Ƃɂ���čs��ꂽ�B

�i�S�j

�N�X����������{�Ə��O���Ԃ̉ݕ��A�����戵�����߂̏��D���g�[�̕K�v�́A

��O�̓��{�̌R���v��̑傫�Ȉ�ʂ��Ȃ����̂ł������B

��O�P�O���N��ʎZ����ƁA�Q,�P�R�U,�Q�S�T�g���̏��D���������ꂽ�B

�D���͖�R���̂P�c�������B���Y�̃s�[�N�́A�P�X�R�V�N���P�X�R�X�N�ɂ�����

�e�N���ŁA���̊ԁA�P,�O�Q�V,�T�P�S�g���������ꂽ�B

�P�X�S�O�N�A�P�X�S�P�ɂ́A���v�S�X�P,�W�W�U�g�������D���ɒlj����ꂽ�B

���{�́A�O���f�Ղ̕K�v�ɉ������鏤�D�������낤�Ƃ��āA

�^���ɓw�͂����B�������Ȃ���A����̗A����A�o�ɂ����Ă�

���{�͊O���D�Ɉˑ����Ȃ���Ȃ�Ȃ������B

���Ƃ��A�P�X�R�W�N�ɓ��{�̏��`�ɓ��`�����D���͂P�W,�S�X�O�ǂ�

�U�Q,�Q�R�O,�O�O�O�g���ł������B���̒��A���{�̍������f�������̂́A

�P�P,�S�T�U�ǁA�R�U,�U�W�X,�O�O�O�g���ł������B

���̑��́A���{�̑D���Ǝ҂̗b�D���A�O���Ǝ҂̊O���D�ł������B

��Q�R�ŁE��Q�S��

�i�T�j

�P�X�R�O�N��̍H�Ƃ̖c���ɔ����A�H�ƘJ���͂����Ȃ葝�������B

�P�X�R�O�N����P�X�S�O�N�܂łɁA�����H�Ƃɂ�����j���J���ґ�����

�S�S�O���l����U�P�O���l�ɑ��������B

�����J���ґ����͂P�S�O���l����Q�O�O���l�ɑ��������B

���̑��������J���͂̂قƂ�ǑS�����l���̑����ɂ���Ęd��ꂽ�B

�_�Ƃ̗L�Ɛl���A�P,�P�S�O���l�́A���̂P�O�N�ԂɁA�킸���T�O���l����������

�����Ȃ������B

�H�Ɖ��̎n�܂��ċv�����ɂ�������炸�A���{�͈ˑR�Ƃ��Ĕ_�ƍ��ł������B

�l���̖���������{�����߂ɔ_�Ƃɏ]�����Ă����B�������Ȃ�

�K�v�ȐH�Ƃ̂P�O�p�[�Z���g����Q�O�p�[�Z���g�`��A�����Ȃ���Ȃ�Ȃ������B

�����Ɂu���ݎ��Ǝҁv���琬��J���͂̃N�b�V���������݂��A

���ꂪ�����傫�Ȓ������s��ꂽ�ɂ�������炸�A

�J���͂̌��R���Y�Ƃ𐧖�̂�h�~���Ă����B

���̎����̓��{�̌o�ϓI���ʂ́A���{�̑傫�ȓw�͂̎����ł���A

���ʂ̑傫���͏̎^�ɒl������̂ł������B�����A���̌o�ϓI���ʂ�

�Ȃ������Ȃ�A���{�̐푈�v�旧�Ď҂����́A�^��p��P�U���Ȍ�A

�������ԂɂȂ��ꂽ�R���s�����l���Ă݂邱�Ƃ͕s�\�ł������ɈႢ�Ȃ��B

�������A���̑傫�Ȍo�ϓI���ʂɂ�������炸�A���{�́A�ˑR�Ƃ��āA

�d��Ȍo�ϓI��_��������܂܂ł������B

���Ȃ킿�A�H�Ƃ̉������ƁA�d�v�Ȋ�b�I�����ƁA�ߑ�H�ƍ���

���t�Ƃ������ׂ��Ζ����C�O�Ɉˑ����Ȃ���Ȃ�Ȃ������B

�H�ƁA�����A�Ζ��̊C�O�ˑ��́A�����A�G�����o�ϕ������ɐ�������A

���{�͐�]�I��@�Ɋׂ�Ƃ������Ƃł���B

����ɁA���{�̌R���H�Ƃ́A��r�I���K�͂ŁA���V�������݂��ꂽ���̂�

���邩��A���̔\�͂ɂ͗]�͂Ƃ������̂��Ȃ������B

�܂����퐶�Y�̌o�������Ȃ��A��ʐ��Y���s���Ă�����Ƃ����Ȃ��̂ŁA

���{�́A�H�ƓI�@�B�w�I�ɏn�������J���͂���肠���邱�Ƃ��ł��Ȃ������B

����́A����A�o�ς���K�͂Ȑ퓬�̂��ߕN�������Ƃ��A�n���̕s���A

�n�ӂ̕s���A���Ȃɂ��̂�����\�͂̌��@���Ӗ����Ă����B

�v����ɁA���{�Ƃ������́A�{���I�ɂ͏����ŁA

�A�������Ɉˑ�����Y�ƍ\���̎�̂ȍ��ł����āA

������^�̋ߑ�I�U���ɑ��Ė��h���������B

�肩����ւ́A�܂������A���̓��邵�̓��{�o�ςɂ�

�]�͂Ƃ������̂��Ȃ��A�ً}���Ԃɏ�����p���Ȃ������B

���n�I�ȍ\���̖ؑ��s�s�ɖ��W���Ă������{�l�́A

�ނ�̉Ƃ�j�ꂽ�ꍇ�A�Z�މƂ��Ȃ������B

���{�̌o�ϓI�푈�\�͂́A���肳�ꂽ�͈͂ŁA

�Z������x�������ɂ����Ȃ����B

�~�ς��ꂽ�����Ζ��A�D���𓊂��āA

�܂������̊������Ă��Ȃ��G�ɑ��ɑł𗁂��邱�Ƃ͂ł����B

�������A����́A�P�����\�������̂ł���B

���̋M�d�ȂP�����̍U�������a�������炳�Ȃ��Ƃ��ɂ́A

���{�̉^���́A���łɁA���܂��Ă����B

���{�̌o�ς͕č��̔����̋��������G�Ƃ̒�����ł����Ă�

�x���邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B

��L�̉p�ꌴ��

�@

�@

�@

��T�́@

���{�̐푈�o�ςɑ����P�̌���

��P�P�R��

�S�D�J����

�P�X�S�S�N�̏t�܂ł́A�R���̎��v�i�����j���J���͂̋������

�y�ڂ����e���͎�Ƃ��Ď��I�Ȗʂł������B�����A�P�X�S�S�N�̉Ĉȍ~��

�P�X�S�T�N�ɂ́A�R���̒����́A���I�ɂ��ʓI�ɂ��A�J���͂̋�����

���E�����v�v���ƂȂ����B

��P�́A�C�㕕���̌��ʂ�����ɑ�Ȃ炵�߂��B����ɂ���āA

���{�̘J���͂̐��Y���̍팸�ɏd�v�Ȗ������������B

�C�㕕���Ƌ�P�̌��ʁA�P�X�S�S�N�̏�������A���{�ł́A

�H�Ƃ̔z��������A�H�Ƃ�T�����߂ɁA�J���҂̌������������B

�J���҂̉h�{��Ԃ����������B�h�{��Ԃ̈����ɉ����āA

�ߍ��Ȓ����ԘJ���A�@�B�ݔ��̏��ՁA�i�����ቺ�������ޗ���

���H�Ȃǂ̎��������āA�J���\�����������ቺ�����B

���{�ł͘J�����Y���������Ƃ���̐��m�ȋL�^���Ƃ��Ă��Ȃ������̂ŁA

�J�����Y�����S�ʓI�ɂǂ�قǒቺ�������𐳊m�ɐ��肷�邱�Ƃ�

�ł��Ȃ����A����ł����������画�f����ƁA�{�y��P�ȑO�ɂ����āA

�푈�o�ςɂƂ��ďd�v�ȎY�Ƃ̂����ŁA�J���҂̎��ԓ������

���Y���̌����������������̂́A�ΒY�z�ƁA���퐻��H�ƁA�d�C�@�B�A

�q��@�H�Ƃł������B

���{���A�����A�A�������̌�����₤���߂ɍ����̎����J����

�^���Ɏ��g��ł����Ȃ�A���̘J�����Y���̒ቺ�́A�����

�����������ł��낤�B

���������{�́A���������̊J���ŁA���{�o�ς̌��ׂ�⋭�ł���Ƃ�

�l���Ă��Ȃ������Ǝv����B

��P�P�S��

�J���҂̌��Ɋւ��鐳�m�ȓ��v���Ȃ��̂ŁA�������l�I�����ɋy�ڂ���

���ʂ�]�����邽�߂ɂ́A�����A��ʓI�����ɂ�炴������Ȃ������B

��P�x����P���A���Ȃ�̘J�����Ԃ����������ƂƁA

���傳�������Ƃ͖��炩�ł���B���Ƃ��A�����Ƃ�

�d�C�@�B���암��ł́A���Η��͂T�O�p�[�Z���g�Ƃ��������ɒB���Ă����B

�܂��A���ɓ������a�n���ł͓s�s�s�X�n�ɑ��锚���̂��߁A

�J���͂��A����Ȍٗp�ꏊ����P�v�I�ɒǂ��o����Ă��܂��������

�����Ԃ鑽���B

�������A�����ׂ����ƂɁA�L���Ⓑ��ł́A�����������ƂɂȂ�Ȃ������B

���̓I�ɂ����A�s�s�s�X�n�ɑ��锚�����A���{�̍H�ƘJ���͂ɑ���

�傫�Ȍ��ʂ��������̂́A���z�Ƃ�A�d�C�ʐM�@�B���암��Ȃǂł���B

���퐻��ƍq��@�H�Ƃɂ��Ă����ʂ��������B

��P�͐V���ȘJ���͎��v��n�肾�����B���ɁA���ݕ���ɂ�����

�J���͎��v��n�肾�����B

���{�́A�P�X�S�S�N�̂Q������A��������ĂŁA�d�v�ȌR���H���

�a�J���n�߂��B�q��@�H��̑啔����n���H��ɂ��悤�ƌv�悵���B

�������Ȃ���A�J���͂̌��R�́A���̑a�J�v��̎��������j�Q�����B

�q��@�̐��Y�ʁA����d�C�@��̐��Y�ʂ͂ǂ�ǂ�ቺ���Ă������B

��P�P�T��

�T�D�����i��������

�@�@�H��

�P�X�S�P�N�̓��{�̑S�H�Ƌ����ʂ́A�Œᐶ���ɕK�v�ȃJ�����[��

�킸���U.�S�p�[�Z���g��������x�ł����Ȃ������B

���������̋����ʂ����A������ێ�����ɂ́A����������

�ɓx�̏W��I�Ȏg�p���K�v�ł������B

���{�̂P�G�[�J�[������Ă̎��n�ʂ͐��E��ł������B

�܂��A�قƂ�ǑS���̍k��n�œ�э삪�Ȃ���Ă����B

�_�Ƃɂ����ẮA�엿��ɂ݂Ȃ��g�p���邱�Ƃ��K�v�ł������B

�������A���̔엿�̂Ȃ��́A�ӎ_�Ɖ����͗A���ɗ����Ă����B

����ɁA�������^���p�N���H�Ƃ��m�ۂ��邽�߂ɁA

���y�щ��m�ɂ����đ�K�͂ȋ��Ƃ��s�����Ƃ��K�v�ł������B

�������A���ꂾ���ł͕K�v�ʂ��\���ɂ݂������Ƃ��ł��Ȃ��̂ŁA

�K�v�ʑS�̂̂P�T�p�[�Z���g�ɒB����H�Ƃ̗A�����K�v�ł������B

�������A��펖�ԂɑΏ��ł���悤�ȐH�Ƃ̃X�g�b�N�͂Ȃ������B

���펞�ɂ����Ă����A�h�����Ď����o�����X���ۂ���Ă����Ƃ����̂ɁA

�ΕĐ푈���n�܂������߁A

���̃M���M���̐H�Ǝ����o�����X�����������鎖�Ԃ������玟�ւƐ������B

�펞���A���D�́A��@�p��A���K�͗A���p��A�㗤���p�Ƃ���

�₦���A���C�R�ɒ��p���ꂽ�B

���m���Ƃ̊�n�́A�ČR�̍U�������ɓ����āA��������������Ȃ��Ȃ����B

�����A�����j�A�́A���̐��i�̂܂��܂����������e���Y�ɕK�v�ƂȂ�A

�엿�����͑啝�Ɍ��������B

���f�엿�̏���ʂ́A�P�X�S�P�N�ƂP�X�S�T�N�̊Ԃł͂U�W�p�[�Z���g�����������B

�����ʂ̂قڔ����́A�P�X�S�S�N�W���ȍ~�ɐ��������̂ł������B

�_���̘J���͂́A�R���̒����œ�������̔N�オ���Ȃ��Ȃ����̂ŁA

���E�k�n�̍k��͕�������������Ȃ��Ȃ����B

�_���J���̗͂ʓI�E���I�����́A���{����}�����H�ƍ�t�ʐς̑����

�s�\�ɂ������肩�A�H�ƍ�t�ʐς����������Ă��܂����B

���̂悤�Ȉ�A�̎��Ԃ̈����́A���̂���������A

�A���R�̍U���ɑ��āA���{���A��w�댯�I�ȏɒǂ����ނ��ƂɂȂ����B

�����m�푈�ɂ�����ŏ��̐헪��P�ł������i�E�����̔����ɂ��A

�P�X�S�R�N����ӎ_�엿�̗A�����m��i�Ƃ��j�����B

�ČR�̍��s�����A���{�̗A���D���A��������ւƌ������Ă��܂����̂ŁA

����A�W�A����̐H�Ƃ̗A���́A�������A�P�X�S�R�N��茸�����n�߂��B

�āi�R���j��H�ׂ�̂��~�߂āA�h�{���������A���A���肵�Ղ�

���B�哤�ɐ肩���āA�ĐH�ˑ����y�����悤�Ƃ���

�^���ȓw�͂����{�ɂ͌����Ă����B�ĐH�ˑ����~�߂��Ȃ������B

��P�P�U��

�����āA�P�X�S�S�N�P�P���܂ŁA���R�ƁA�āi�R���j�̔z���ʂ𐘒u�������ʁA

���ɃX�g�b�N���Ȃ��Ȃ�A�āi�R���j�̔z�����삪�ł��Ȃ��Ȃ����B

�P�X�S�S�N�H�ɂ́A����A�W�A�Y�̕āi�R���j�̗A���͓m�₵���B

���̏�A�����͕s��ŁA�P�X�S�S�č��N�x�̍����H�Ƌ����́A

�P�X�R�O�N�`�P�X�S�O�N���ς̂X�R�p�[�Z���g�ɂ����Ȃ������B

����ɁA���l�����啝�ɖŏ������B

���D���C�R�Ɖ��݉ݕ��A���ɒ��p���ꂽ���ƂƁA

�����̋��Ə]���҂��C�R�ɒ��p���ꂽ���ƂƁA

�R���Ζ����R�ŁA���D�̊��������A�������Ԃ��A

�傫���������ꂽ���߂ł������B

�P�X�S�T�N�ɂ́A�H�p�Ƃ��Ă̋��ނ̏���́A

�P�X�R�X�N�����̂U�T�p�[�Z�\�g�ɂ܂Œቺ�����B

����ɁA�엿�p�̋��̏���ʂ̂͂S�T���ɂ܂Œቺ�����B

���̂悤�Ȏ��Ԉ����̌��ʁA���{�́A�R�����Y�p�����̋�����

�}���Ɉ������Ă����ɂ�������炸�A�P�X�S�T�N�S���ɂ́A

���B�E���N����̗A���́A�H�Ƃ����ɍi�炴������Ȃ������B

�H�ƈȊO�̌R�����Y�p�����̗A���͒��~����������Ȃ������B

�P�X�S�T�N�W���Ɏ���A�ČR�̊C�㕕�����قƂ�NJ����Ȃ��̂�

�Ȃ����̂ŁA�H�Ƃ̗A�����ɂ����ʂɂ����Ȃ��Ȃ����B

�P�X�S�T�N�R������n�܂����s�s�ɑ��閳���ʏĈΒe������

���{�̎�v�s�s�̑唼��j���B�H�Ƃ̕s���́A����ɂ����

����Ɉ��������B

����̏����Ǝ҂̎茳�ɕۊǂ���Ă��ً}���ԗp�̕āi�R���j��

��S���̂P���Ď������B�m�[�}���ȐH�Ɣz���͂܂������ł��Ȃ�

�Ȃ����B

���S���l�̏Z������s�s���̂ĂĒn���̒����ֈړ������B

�ړ��������S���l�́A�H�Ƃ̋����n�ɐڋ߂����ɂ�������炸�A

���K�̔z�����[�g����H�Ƃ���肷�邱�Ƃ��ł��Ȃ������B

��s�s����ړ��������S���l�́A�K�v�ȐH�Ƃ̑S�����A

�Ŏs�iBlack Market�j�œ��肵�Ȃ���Ȃ�Ȃ������B

�������A�s�s�̐H�Ƌ����́A����Ȃ錸�����s���ƂȂ��Ă����B

���f�엿�̐��Y�s���́A�P�X�S�T�N�̉Ă܂ł́A�܂��d��ȉe����

�����炵�Ă��Ȃ��������A�P�X�S�T�N�P�O������n�܂�P�X�S�T�č��N�x�ɂ́A

�č����Y�ʂ�啝�Ɍ���������Ɗ뜜����Ă����B

��P�P�V��

�ċ�R�̓��{���ӍU�����{�i�����Ă����̂ŁA

�����Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ�A���l���͓����Ɍ������Ă������B

���ɁA�D�V��Ɍb�܂�A�����̐H�Ɛ��Y���ێ����ꂽ�Ƃ��Ă��A

�J�z�ɍ��͂قƂ�ǂȂ���������A�z���ʂ��Œ�ʂɂ܂�

�啝�Ɍ��炵�Ă��A���N�x�̕āi�R���j�̎��n�����܂łȂ��Ƃ����̂�

����t�ł������B

���������ꂳ���A�ċ�R�̓S���ɑ���j��U�����n�܂�A�S���A����

�s�\�ɂȂ�ƁA���ꂳ���ł��Ȃ��Ȃ�A���Ȃ킿�A�����̐H�Ɣz���@�\�́A

����A�ێ��ł��Ȃ��Ƃ̌��ʂ����g�����Ă����B

�܂�A�āi�R���j�̔z���͕s�\�ɂȂ�Ɨ\�z����Ă����B

�ċ�R�̓S���j��U���́A�P�X�S�T�N�W���P�T������

�J�n����邱�ƂɂȂ��Ă����B

�A�@�핞�y�яZ��

�푈���A���{�ł͗A���D�����s���������ʁA���������n��Ȑ���������

�͂������ቺ���������B�A���R�̍U�������{�̏��D��������������

�O�ł����A�C�^�ɑ���R���I���v�́A��H�����������i�̗A����

�啝�ɍ�ł����B

�P�X�S�Q�N�ɂ́A�ȉԂƗr�т̗A���́A�P�X�R�V�N�̗A���ɔ�r����ƁA

�V�p�[�Z���g�`�W�p�[�Z���g�Ƃ����Ђǂ������Ԃ�ł������B

�R�����Y�͖����i�Y���鏔�Y�Ƃ���H��ƘJ���͂�D�����B

�܂���b�����̊������F���ƂȂ邩�A��O�����̉����̂P����

���ꂽ�B

�����̖����Y�Ƃ̍H��ݔ��́A���ɑ@�ۍH�Ƃɂ����Œ����������A

�j��ăX�N���b�v�ɂ���邩�A�R���ړI�ɓ]�p����邩�̉^���������B

�ČR�̊C�㕕���ɂ�錴���̕N���ƁA�����A������̈������A

���̐��Y���ތX������w���������B�����̗A�����m�₵�����ʁA

�S�@�ې��i�̐��Y�ʂ́A�P�X�S�R�N�̂Q�T���������[������A

�P�X�S�S�N�ɂ͂S�����[���ɒቺ�����B

�P�X�S�P�N�P������P�X�S�T�N�W���Ɏ���܂ł̑S���Y�ʂ�

����̖����Œ���v�ʂƑΔ䂵�Ă݂�ƁA�ȕz�͂Q�S�p�[�Z���g�A

�ѐD���͂P�X�p�[�Z���g�A���͂R�O�p�[�Z���g�Ƃ����䗦��

��������B

��P�P�W��

�P�X�S�S�N�̏����A��P�����ꂽ���{���{�́A�h�Βn�т�����

�ړI�Ő��\���˂̏Z���j���B�܂��A�P�Q�̎�v�s�s����

�Q�O�O���l�̐l���a�J���s�����B����ɁA�����I�ȑ�Q��ڂ�

�l���a�J���T�C�p�����ח���ɍs��ꂽ�B

���z���ނ��Ȃ���������A�a�J�����l�X�ɐV�����Z������

���Ƃ͍l�����Ȃ������B�a�J�����l�X�́A�F�l��e�ʂ̋���

��H���邩�A�������z���ɓ��荞�B

�P�X�S�T�N�R������n�܂��������ʏĈΒe������

�Z���ɋy�ڂ����e���́A����I�ɏd��ł������B

��Q�U�O���˂̏Z��Ă���A�P,�R�O�O���l�̏Z����

�Z����������B�H��̊�h�ɂ��Ă��ꂽ�B

���{�o�ς͖��Ԃɂ��������߁A�����P,�R�O�O���l�̔�Ў҂�

�Z���^���邱�Ƃ͂܂������ł��������B

�����ɕK�v�ȍŏ����̉Ƌ��핞���x�����邱�Ƃ����ł��Ȃ������B

�����ʏĈΒe�����ɂ��s�s����ǂ��o���ꂽ��Ў҂̌Q�́A

��̌��ʂ����܂����������Ȃ���ԂŁA�s�s���ӂ̒��X��A���X��

���܂�����B�܂������ʏĈΒe�����́A�Ȃ��Ȃ��̖����i�̃X�g�b�N��

���������B

�����i���Y�H��̔�Q���傫�������B��P�ŏĎ������ߗނ�

��Q�O�����[���Ɛ��肳���B�܂��A�ȕz���Y�\�͂̂P�W�p�[�Z���g��

�j�ꂽ�B�H�Ƃ̕s���ɉ����A���̏Z��Ɩ����i���������

�ɓx�̈����́A�푈�����ɂ����āA���{�����̐������ǂ��ɂ܂�

�ׂꂽ�B����ɁA���{�̏������܂�������]�I�ɂȂ������Ƃ�

���{�����Ɏ����������B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

�p�ꌴ���@��T�R�Ł`��T�X�Ł@�i�͖��͑�S�P�Łj

���ؐ�~���̖�{�ł͑�T�͂ɂȂ��Ă��邪�p�ꌴ���ł͑�S�́B

�p�ꌴ����T�R��

�p�ꌴ����T�S��

�p�ꌴ����T�T��

��T�U�ł͋B

��P�P�X��

��U�́@�~��

���ؐ�~���̖�{�ł͑�U�͂ɂȂ��Ă��邪�p�ꌴ���ł͑�T�́B

�Z���ԂŐ푈���I���ł���Ɨ\�z���Ă������{���{�̊y�ϓI

�푈���҂������A�~�b�h�E�F�C�ł̔s�k�ƃK�_���J�i���ł̔s�k�Ȍ�A

�ΕĐ푈�́A�J��O�ƊJ�풼��ɔނ炪�\�z���Ă����ƁA

�܂������قȂ����W�J�ƂȂ��Ă��������Ƃ�F�߂�������Ȃ������B

�~�b�h�E�F�C�ƃK�_���J�i���ŁA���{�C�R�͒v���I�ȑ呹�Q��ւ����B

���{�C�R���A�܂������\�z�����Ȃ��������̒v���I�ȑ呹�Q�́A

�����m�̏�����A�������h�䂪�A�{���ɉ\�Ȃ̂��ǂ�����

�₢���������ƂɂȂ����B

���{���{�̊y�ϓI�푈���҂����́A�^��p��P�U���Ŋm�ۂ���

����̗D���́A���{�C�R�̑����m�ɂ�����e����ۏ��A

�ΕĐ푈�̒Z���ԏI���������炷���ł���Ɨ\�z���Ă����B

�������A�~�b�h�E�F�C�ƃK�_���J�i���̔s�k�́A�ނ�̗\�z���A

�܂������̋�z�ł��������Ƃ𖾂炩�ɂ����B

�č��́A�^��p�ł̑呹�Q�ŏ��S���Ĕs�k��`�ɂȂ�ǂ��납�A

���{�������Đ�������Ƃ̂Ȃ��A����ȓG�ł���Ƃ������ۂ̎p��

���{�Ɍ��������̂ł���B

���ĊԂ̎����́A�~�b�h�E�F�C����T�C�p���ցA

�T�C�p������t�B���s���A�t�B���s�����牫��ւ�

�ڂ��Ă������B�ǂ̐퓬�ɂ����Ă����{�͔s�k�����B

�A��A�s�ł������B

���{�R�̌R�l�͗E���ŁA�f�����D�G�ł������ɂ�������炸�A

����œ��{�R����̂��������m�����̓��{�R�̊�n�́A

�����玟�ւƁA���͂ȕČR�ɂ���ĒD���Ԃ��ꂽ�B

�����m�̏�����A�������h�ǂ́A�}�W�m����A�吼�m�h�ǂƓ�����

���Y�ǂ��납�A�����ɕ��ł��邱�Ƃ������ꂽ�B

���́u�A�������h�ǁv�S������낤�Ƃ������߁A���т�������

���͂��������ꂽ�B�������Ȃ���A���̌��ʁA�啺�͂����U�����

���܂����B�����Ȑ헪�ł������B

�h�C�c�̏��R�ł���I�b�g�[�����h�C�c��g�́A�u�ČR�i�ߕ��́A

�ǂ̓����U�����邩���A�܂��������R�Ɍ��߂邱�Ƃ��ł����v��

��������B

���U���ꂽ���͂ł́A�G�R������ɕ��͂��W�����čU�����Ă���

�ꍇ�A�h��ł���͂����Ȃ��B

��P�Q�O��

���{�R�̑����m�����́u�A�������h�ǁv�̂ǂ������ČR�̍U���n�_��

�I���ƁA�����͊Ԃ��Ȃ��A���{�R�͒��Ɠ��{�R�R�l�̕��ƂȂ����B

���̕��͒�Ȃ��ł������B���{�o�ς͓��{�R�̎��v�ɒǂ�������

������w�͂������ɂ�������炸�A���{�R�̍��ɕK�v�ȗʂ�

�ق�̈ꕔ�������������邱�Ƃ����ł��Ȃ������B

�č��o�ς����a���R�����Y�̐�����A�펞�R�����Y

�̐��ɓ]�����邽�߂̏�V���������āA�{�i�I�ɌR��

���Y�\�͂�����̐��ɓ]���������_�ŁA�R���ʂɂ����ẮA

���{�̔s�k�͔������Ȃ����ƂɂȂ����B���{�̔s���

���Ԃ̖��ƂȂ����B

���{�������̎��_�ŁA���邢�́A�ǂ̏ꏊ�̐퓬���_�@�ɁA

���@���������̂�����肷��͔��ɓ�����ł���B

�~�b�h�E�F�C�ł̓��{�̔s�k�ƃK�_���J�i���ł̓��{�̔s�k

�ɂ��ẮA���܂��܂ɘ_�����Ă����B

�����A���̓�̔s�k���_�ɂ����āA���{����ՓI��

�R�����Y��{�����邱�Ƃ��ł����Ȃ�A

�ߌ��I�Ȕj�ǂ͔������������m��Ȃ��Ƃ����悤�B

�����A�T�C�p���ł̔s�k�Ȍ�́A�ǂ�Ȋ�ւł�

�u���o����鍑�E���{�v���~�����Ƃ́A���͂�A�s�\�ł������B

���{���a�Q�X�̍U�������ɓ����Ă���A�C�㕕���͋�������A

���{�{�y����P�����댯�������̂��̂ƂȂ����B

���͂�A���{�ɂ͏����̃`�����X�͂܂������Ȃ������B

�������A�푈�ɂ����Ĕs�k���邱�Ƃ͌R����̌��������A

���{���{���s�k��F�߂邱�Ƃ͐����I�sਂł���B

���̌R���I�ɂ͔s�k�����Ƃ����������A�����̏�ɂ�����

���F���邱�Ƃ́A���{���ɂ����ẮA�����̗͂��Q��

��������̂ŁA�ȒP�E���قɌ��߂��Ȃ������B

���ۏ�A�����̐��͋ύt�A�L�͂Ȑ����O���[�v�Ԃ�

���Q�Η��ȂǁA�ǂ�����d�v�ȗv�������܂��܂ɗ��݂����āA

�s��Ƃ����ɂ߂ėJ�T�ȌR���I�������A�ȒP�E���قɁA

�~���Ƃ��������I���F�ɖ|�邱�Ƃ��ł��Ȃ������B

�s��Ƃ����R���I��������A�~���Ƃ������_���o���āA

�a������i�߂悤�Ƃ��鎎�݂́A�T�C�p�����ׂ�

���ォ��n�܂����B

�P�X�S�S�N�V���A���{�̌R���E���}�E�����̘A��������

�ێ��`�I���q�́A�����p�@������|���āA

�a���ւ̓����J�����Ɗ�Ă��B

�������{�̌R���́A���{�̔s��Ƃ����R���I������

��ɔF�߂Ȃ������B

���{�̌R���́A�����ɂ�����ނ�̌��͂�

�푈���p�����Ă����ێ��ł��邱�Ƃ��n�m���Ă����B

���{�̌R���A���Ȃ킿�A����{�鍑���C�R�̎�]�����́A

�O�r�ɂ́A���邢��]�͂܂������c����Ă��Ȃ����Ƃ�

�\���ɒm���Ă����ɂ�������炸�A

�ނ�̌��͂��ێ��������邽�߂ɐ푈�p���ɂ����݂��Ă����B

��P�Q�P��

���������̑O�r�ɕ����킳���Ă����É_�̒���

�h�C�c�͐푈�𐋍s���Ă����B

�q�g���[�͋��͂Ȕ閧�V������������Ă����

�ق̂߂����Ă����B

�R���́A�č��̑Γ������́A���{�{�y�ɒ��ڏ㗤����

���Ƃɂ���Ă̂ݒB���ł��邪�A���̕ČR�̓��{�{�y

�㗤���́A�ČR�ɂƂ��đς���قǂ̑���̋]����

�������̂ł���B�ČR�̓��{�{�y�㗤��킪��������܂ł́A

���{�͔s�k�����킯�ł͂Ȃ��ƁA

�s��Ƃ����R���I������F�߂Ȃ������B

���{�̌R���́A�ČR�̓��{�{�y�㗤���ɑ��āA

���{�R�͑��͂������ēO��I�ɒ�R�ł��邵�A

�J�~�J�[���U�U�����A��K�͂ɁA�L�͈͂ɍs���āA

�ČR�ɑ���ȋ]���������邱�Ƃ��ł��邩��A

���̎��_�ł́A�܂��s�킵�Ă��Ȃ��ƁA

�s��Ƃ����R���I������F�߂Ȃ������B

���{�̌R���́A���B���ψȗ��P�O���N�ԁA��т��Đ푈�g��H����

���{�����ɉ����t���Ă����B�]���āA���̎��ԂɂȂ��Ă��A

�푈�g��H������̔j�]���ǂ����Ă��F�߂Ȃ������B

�s��Ƃ����R���I������F�߂Ȃ������B

�����p�@�ɑ����āA���鍑�����o�ꂵ�����Ƃ́A�R���̏������Ӗ������B

�ێ�h�Ɏ��]���Ă��������p�@�Ɠ������R�囒�ł��鏬�鍑����

���ۂɂ�������Ƃ́A�O�C�҂̓����p�@�Ɠ�������ł������B

�̖��O���ς���������Ő���̕ύX�ł͂Ȃ������B

���{�����̍���������~���h�ɑg�݂��Ȃ������B

�����̋��R�Ɛ푈�ْ̋��ŁA���S���A���͂ĂĂ������{�����́A

���{�R���A�ǂꂾ���̑��Q�����̂��A�قƂ�ǒm��Ƃ��낪�Ȃ������B

�����̈ꗃ��S���Ă�������ێ��h�́A�����A�ˑR�A���{������

�s���m�点���Ȃ�A����ɂ����Ĉ��肵�Ă���Љ���@�\��

���h�E�������邩������Ȃ��ƌ��O���Ă����B

���̌��O���A���ʂƂ��āA�s���F�߂Ȃ��R���̗�������߂邱�ƂɂȂ����B

���{�������A�č��R�͈��|�I�ɗD���ŁA���{�̍~���͔������������̂���

�~�߂邽�߂ɂ́A����������Ɠ��{�{�y�ɋ߂Â��A

���{�������A�����ɁA�푈���o�����邱�Ƃ��K�v�ł������B

���{�{�y�ɑ��閳���ʏĈΒe�������A���{�����ɁA

�푈�Ƃ͂ǂ��������Ƃ��������ɋ����邱�ƂɂȂ����B

����܂ŁA���{�����́A����œ��{�R����̂��������m��

���X�ɑ���ČR�̉�ȒD����ɂ��āA�\�ŕ����A�m���Ă����B

���ꂪ�A�ˑR�A�����A���É��A���ɑ���č���R�̖�����

�ĈΒe�����Ƃ��Č����ɓ��{�����ɏP���������Ă����̂ł���B

���{��R�͕č���R��j�~���邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ƃ��������ƁA

���{�̓s�s�͋�P�ɑ��Ă܂��������h���ł���A��P�ɂ����

�z���������Ƃ̂Ȃ��悤�ȋ���Ȕj�Ȃ��ꂽ�Ƃ���������

�s�s�̏Z���͎����̖ڂŊm�F���邱�ƂɂȂ����B

��P�Q�Q��

�����ʏĈΒe�����̏����ɂ����ẮA���{�����̎m�C�́A

�܂��A�푈�̐��s��s�\�ɂ���قǒቺ���Ă��Ȃ������B

�������A���̌�A�₦�ԂȂ��ɑ��������ʏĈΒe�����A

�H�Ƃ̕s���A�ߗ��̌��R�A�h���́A

�������ɁA���{�����̐�]����傫�����Ă������B

�������ɑ��債�Ă�������]������A���{������

�\�����N��������A�\�͍������N�������肷��\����

���{���{�͊뜜���Ă����B

�P�X�S�S�N�H�Ɏn�܂�A�P�X�S�T�N�ɂ͂ǂ��ɗ�������

�R���i���Y�̑啝�ቺ�ŁA����ׂ��ČR�̓��{�{�y�㗤����

������{�R�̓��{�{�y�h�q���ɕK�v�ȌR���i���m�ۂł��邩

�^�⎋����鎖�ԂɂȂ����B

�ČR�̐V���Ȃ�R����n�����{�{�y�̂������ɂ܂�

�����Ă����B�ČR�����{�̂������ɌR����n�����݂��āA

�C�㕕������c�Ƌ��������̂ŁA���{�̌����̓���͈����Ȃ�

����ł������B

�قƂ�ǂ��ׂĂ̗A���D�̑r���́A���{�̌��ޗ��̍ɂ�

���S�Ɍ͊�����������邱�Ƃ������Ă����B

�H��a�J�����s�ɏI��������ƂƁA�@���C�\�͂�j�ꂽ

���ƂŁA���{�̌R���i�H�Ƃ̐��Y�\�͂͒������ቺ�����B

�R���i���Y�ʂ͐푈�𐋍s����̂ɕK�v�ȗʂɂ͂قlj������̂�

�Ȃ��Ă��܂����B

�R���i���Y�\�͂������錩���͂܂������Ȃ������B

���p�ł���R���i�̃X�g�b�N�͑����ʂ��������A����ł�

���т��������퓬�͒��ƗA���D�A�q��@�A�R���i��i����

�ČR�ɑR���āA���{�{�y��h�q���邱�Ƃ́A���͂�A

�G�E��z�I�Ȏ��݂Ƃ������ƂɂȂ��Ă��܂����B

���{�{�y�h�q���ɂ����āA���{�R���ł��邱�Ƃ́A

�ł��邩���葽���̑��Q��ČR�ɗ^���āA

���_���鎀�𐋂��邱�Ƃ����ł������B

�R���̓O��R��h�́A�s���_�ȍ~����������́A

�푈�ƍߐl�Ƃ��đߕ߂������́A

���{�R�̖��_����邽�߁A

�Ō�܂œO��I�ɐ���āA���{�����S���A��ɂ��āA

�S�������_�̐펀�𐋂���ʍӂ̓���I�Ԃƌ��S���Ă����B

�������Ȃ���A�A�������́A�R���ȊO�̏����͂́A

��؊ё��Y���ɂ��āA�R���̖��_�̂��߂ɁA

���{�����S�������A��ɂ���Ď��ʂ̂͐^������Ƃł���ƁA

�~�����Đ푈���I��点��ƌ��ӂ��Ă����B

�R���ȊO�̏����́A���Ȃ킿�A�푈�I���h�̒��S�ł�����

��؊ё��Y�̂��ƂɏW���������͂́A

�������ł��~���������ɘa�������ƍ������n�߂��B

���̍����͋}���ɐi�߂�ꂽ�B

�h�C�c�̍~����́A����ɉ������ꂽ�B

�h�C�c���~�������P�X�S�T�N�T���W���́A

�̃��[�Y�x���g�哝�̂̒�߂���{�헪�̒ʂ�A

���{�ɂƂ��Ă��A

�푈���I�������邽�߂̐����̓����R���ɂ����Ă��A

����I�ɏd�v�ȓ��ɂȂ����B

�h�C�c���~������܂œ��{�ɑ��݂��Ă������܂��܂ȋ�z�́A

���B�ɂ�����A���R�̏����̌�́A�_�U�������Ă��܂����B

���{�͘A�����ɑ��邷�ׂĂ̒�R�͂������Ă����B

�����A�������~���Ƃ����s���_���A

�����炩�ł��Гh������@�͂Ȃ����̂��Ɩ͍����Ă����B

��P�Q�R��

�L���ɓ������ꂽ���q���e�́A

�č����|�c�_���錾�̎�����A���|�I��͂������āA

���{�ɋ������Ă��邱�Ƃ��A����ɖ��m�ɂ����B

�|�c�_���錾����A���Ȃ킿�������~�����A����ɒx���Ȃ�A

���ꂾ���A�]���҂�����ɑ����鑱���邾���ł���B

���{�́A�|�c�_���錾�̏�����ς��邱�Ƃ́A

�ǂ�Ȏ�i��M���Ă��A�܂������ł��Ȃ��ƌ�炴��Ȃ������B

�ċ�R�̔����ɂ��S���Ɠ��H�̔j��́A���{�{�y�h�q�R��

�@�������قڃ[���ɂ��Ă��܂��Ɗ뜜���ꂽ�B����ɁA

���̓S���Ɠ��H�̔j��́A��ʎs�����ւ�푈��Q���ԈႢ�Ȃ�

�{������Ɨ\�z���ꂽ�B

���̂悤�ȏŁA�푈�𑱂��邱�Ƃ͋C�Ⴂ�����Ƃ����ق��Ȃ������B

����ɁA�\�A���Γ����z�����Ė��B�ɐN�U���Ă������Ƃ�

���R�ɁA�S�ʓI��ł̓��������Ă����B

���R�́A�t�B���s����Ɖ����Ŕs�k���Ă����B

���{�{�y�h�q��̂��߂̕���e��H�Ƃ̕⋋�����Ԃ܂��

����̂ɁA�����ɁA���B�ɂ����āA����ȃ\�A�R�ƁA�܂Ƃ���

�키���Ƃ͂P�O�O���s�\�ł������B

���B�̍H�ƂƉؖk�̎����͐푈�̖��ɗ����Ȃ������B

����ȃ\�A�R�ƒ����Ԃɂ킽���Đ푈�����邱�Ƃ͂P�O�O���s�\�ł������B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

���B�ɐN�U���Ă����\�A�R�̐�͂͂R�R���v�ŁA��ԁE�����C�@�T,�Q�T�O�q�A

�ΖC�E�����C�@�Q�S,�R�W�O��ł������B��s�@�͂T,�P�V�P�@�ɒB���Ă����B

����ɑ��ē��{�R�i�֓��R�j�̐�͂́A��Ԗ�Q�O�O�p�A

�ΖC�E�����C�@��P,�O�O�O��ł������B�퓬�\�Ȕ�s�@�͖�Q�O�O�@�ł������B

�R�R�̂Ȃ��ł��A�U�o�C�J�����ʌR�͂P�X�S�T�N�W�����_�ł́A���E�ŋ���

��ԌR�c�ł������B�����͐�ԁE�����C�Q,�R�T�X�q�A�ΖC�E�����C�W,�X�W�O��ł������B

���������f���A�勻����R�����z���āA�P�O���ԂŖ��B�����S��𐧈����āA

���t�A�c�z�ɓ��邵���B���E��j��A���M���ׂ����i���ł������B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

���ɁA���{���R�̑S�ʓI��ł͔��������������ƂȂ����B

�s��ȁA���{���j��ő�̌R���I��`���́A���܂�ɂ��ߎS�ȎS�Ђ�

���{�ɂ����炵�A�~����]�V�Ȃ������邱�ƂɂȂ������A���̐ӔC���A

����́A������̗v���̂����ɂ��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B

���̎S�߂Ȍ����́A�i�N�ɂ킽���āA�������̗v�������݂ɗ��ݍ����A

�ςݏd�Ȃ������ʂł���B

���͂�s��͔������Ȃ��Ƃ����R����̌������A

���������F����܂łɂ́A�ǂ����Ă��A���ԓI�ȃY����������B

�����A���{�̐����̐����A�����v���ɁA

�����Ɋ�Â���������s���̐��ł������Ȃ�A

�s��Ƃ��������Ɋ�Â��āA

�A�����ɍ~������Ƃ��������I�����

�W�����A�����Ƒ����ɍs�����Ƃ��ł�����������Ȃ��B

����͂Ƃ�����A���{�̘A���������\�����Ă���������

�i�R���A���}�A�����A�����j�́A

�A�����ɍ~������ق��Ȃ��Ƃ������Ƃňӌ�����v�����B

�R���̓O��R��h���A���͂�A�~���ɓ��ӂ�����Ȃ������B

�������āA�R���A���}�A�����A������

������ЁE���{�͊����E�j�Y���邱�ƂɂȂ����B

�푈�̋A���́A�����m�̓��X��A�t�B���s���y�щ���̊C�݂ł�

�퓬�ł̕č��̏����Ŗ��炩�ɂȂ������A

�ŏI�I�ɁA���{�ɍ~�������S�������̂́A

���{�{�y�ɑ���ċ�R�̐헪�����ł������B

�����A�헪�����A���Ȃ킿�A���{�{�y�ɑ��閳���ʏĈΒe������

�s���Ȃ�������A�ČR�̓��{�{�y�㗤���́A

�����ɓ��{�R�̖h�q�\�͂���̂ł����Ă��A

���т��������]���҂ݏo�����ƂɂȂ����͂��ł���B

���{�{�y�㗤�����s�킸�ɁA���{���~���������헪�����A

���Ȃ킿�A�����ʏĈΒe�����̕��a�ɑ���v���́A

�ǂ̂悤�ɑ傫���]�����Ă��A�傫�����邱�Ƃ͂Ȃ��ł��낤�B

�p�ꌴ����T�V��

�p�ꌴ����T�W��

�p�ꌴ����T�X��

��P�Ł`��R��

�u���{�푈�o�ς̕���v�ɂ��ā@�@���a�Q�T�N�i�P�X�T�O�N�j�S��

�L�V�A���i���肳��Ђ�݁j���勳���A���{���q�͎Y�Ɖ�c��A

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�w�m������Ȃǂ߂��B�g�c�Ύ̌o�ϐ���u���[���Ƃ��Ē����B

���ؐ�~���̎�ɂ���āA�č��헪���������c����o���ꂽ���Ƃ́A

�����m�푈�ɂ�������{�̐푈�o�ώj�̋�Q���Ă����킪���o�ϊw���

�Ƃ��đ傫�Ȋ�тł���B

�����푈�Ȍ�̓��{�o�ς̔��W�|����̉ߒ��������ɑ����ĐՂ����悤�Ƃ���Ƃ��A

�����ɂԂ����ւ͊�{�I�����̌����Ƃ������Ƃł���B�푈���A������

���Ƌ@���̓S�ǂ̉A�ɁA����^����������Ă��Ȃ������B�������A�s��Ɠ����ɁA

�S�ǂ̉��[���͐ς���Ă���������펞�L�^���Ă���Ă��܂����B�I���

�c��ɐ��{����o������̌R���i���Y�̋L�^�ƁA�Վ��R������ʉ�v��

���Z���炢���A�킸���Ɏ肪����Ƃ��ė��p���ꂤ�邾���ł���B

�Ă��ꂽ�Ƃ����Ă��A�������A�����I�Ȏ����͂ǂ����Ɏc���Ă����邾�낤���A

�W�҂̋L���ɂ���čČ������邱�Ƃ͕K�������s�\�ł͂Ȃ��B����������ɂ́A

�����炭�A����̘J�͂Ɣ�p��v����ł��낤���A�܂����Ԃ����Ȃ肩����ł��낤�B

�����A�K���ɂ��ĕč����{�̔��������c���A��X�̕K�v�Ƃ��Ă��鎑���̑�����

�������A���{�o�ς̌����ɗ��p������悤�ɂȂ��Ă��邱�Ƃ��������B

���������c�̎�v�ړI�́A���{�ɑ���헪�����̌��ʂ𑪒肵�A������

�č����h����̊�b����낤�Ƃ���ɂ����āA���Ƃ��w�p�I�����ł͂Ȃ��B

�������A�헪�����Ƃ������t�̈Ӗ�����悤�ɁA�G�̑��͐�@�\���̂��̂�

�w�����ꂽ�U���ł����āA���̌��ʂ肵�悤�ƂȂ�ƁA�������{��

�S�푈�o�ϋ@�\�𑍍��I�Ɋώ@���A���̕���ߒ��𖾂��ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�č����{�́A���̖ړI�̂��߂ɁA���j�A�����A�o�ρA�Y�ƁA���̑���

�e�ʂ̐��Ƃ��K�͂ɓ��������B���̏�Ƀ}�b�J�[�T�[�i�ߕ��̊e�@�ւ�

����ɋ��͂����B���̒��������̐��ʂ��P�O�W���ɂ��y�ԕ��ƂȂ����B

�č��̊w�҂́A���̂悤�ȋ����������܂Ƃ߂邱�Ƃɂ��āA�ɂ߂�

�D�ꂽ�Z�\�������Ă���A�����̑I���������ŁA���Ƃ̊Ⴊ���X�ɂ܂�

�s���͂��Ă��邱�Ƃ́A�{������ǂ��Ċ�������Ƃ���ł���B

���؎�������A�ꂽ�̂́A��L�̂P�O�W���̕��̑����Ƃ�

�����ׂ����ŁA�u���{�푈�o�ς̕���v�Ɩꂽ�̂́A���̊��̓��e��

�ł��ӂ��킵���Ǝv����B

�{���P�S�O�ł̒��ɁA���{�����������֏�o���܂ł̐����ߒ���

���{�鍑��`�̓��ݓI�Ǝコ����n�߂āA���{�̐푈�\�͂̊�Ղ�

����I�v���A�푈�o�ς̔��W�A�����Ɣ����ɂ�邻�̕���ߒ����A

����߂đN���ɕ`�o����Ă���̂͋����ׂ����Ƃł���B

���ꂾ���ȒP�ɁA�����āA���m�Ȉ�ۂ����݂��܂���͂́A���I��

�e����̌�������b�ɂ��Ă��邩�炾�Ǝv����B

�ʏ�̈Ӗ��ł̐푈�o�ώj�Ƃ��Ă݂�A�{���ɂ́A�펞������

�펞�C���t���[�V�����Ɋւ��镔���������Ă��邪�A�����c�̖ړI����

�����Ȃ����̂ŁA�{���̉��l���Ȃ����Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ��B�ނ���A

�{���́A�č��̐�͂̔��W�A�ČR�̐헪�I�W�J�Ƃ̊W�ɂ����āA

���{�푈�o�ς̕��i�s����ʂ��`����Ă���̂ł����āA

�ޏ��̋y�ѓ�{���̓��F�������ɂ���ƍl������B

�{���̓nj㊴���ꌾ�ɂ܂Ƃ߂�ƁA���́A����͓��{�鍑��`��

�u�a����U�v���ƌ��������B���t�ł͐������ɂ������A

��ǂ���A���̈Ӗ����킩��Ǝv���B���{�̔s���̂��ׂĂ�

�����ɉ�U����Ă���B���{�s��̗��j��ǂގ]�ނ��Ƃ͊y�������Ƃł͂Ȃ��B

�������A����ɐ������X�Ƃ��ẮA��x�́A�����푈�|�����m�푈����

���{�̐^�����͂�����Ɛg�ɂ���K�v������B���̔F�����Ȃ���A

�����������ւ̓W�]�͂��蓾�Ȃ��B

�{�����A���ƈȊO�̐l�X�ɂ��L���ǂ܂��邱�Ƃ���]����

�����i�䂦��j�͂����ɂ���B

�{���̕t�^�́u���{�̍��������Y�v�Ɓu���v�����v�́A

�{���ɂ���āA�͂��߂č�����ʂ����p���邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ���

�푈���̓��{�o�ς̊�b�����ł���B���{�̓��v���́A�{���ɂ����

�S�ʓI�ɏ����ւ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��ł��낤�B

��T�Ł`��P�U��

���v�\�ڎ��ȏ�

�Q�l���F

�����m�푈�ł̓��{�R��

��v�҂̂U�O������

�H�Ƃ��⋋����Ȃ����߂ɋN����

�Q��n���̒��ł̉쎀�i�������Ɂj

��w�P�����{�R���m���Q���i�������Ɂj������

�y��w�P�z�Ȃ���̂��������B

������{�鍑���C�R�́A�����������W���m�����ɑ��āA

�u�ߗ��ɂȂ邱�Ƃ͐�ɔF�߂Ȃ��v�A

����A�ߗ��ɂȂ��āA�����ē��{�ɋA���Ă��Ă��A

���{�̎Љ��Ƒ��́A�ߗ��ɂȂ������̂��Ɏ���Ȃ��B

������A�u�~�����ĕߗ��ɂȂ���A�������悭���ˁv�ƓO��I�ɐ��]�����B

���̐��]���炪�O�ꂵ�Ă����J�E���ߗ����e���ɂ������{�l�ߗ������́A

�u���{���������āA�푈���I���A����A�K�^�ɂ��A���{�ɋA���ł����Ƃ��Ă��A

�Ƒ��ɖ��f�������A�Љ��͔��Q����邾�낤�B

��������A�������悭���̂��v�Ƃ�����]������

�u���ʂ��Ɓv��ړI�ɏW�c�E�������̂ł���B���ɔߎS�Ȏ����ł������B

���a�V�c����S�����A���a�V�c�̈ӎv�����Ƃ��Ƃ��������Ă����Ȃ���A

�s������܂鋌����{�鍑���C�R�́A

�V�c�����q�A�u�V�c�É��̂��߂Ɏ��ˁv����A

�_�B�s�Ř_�A�c�R�s�s�X���[�K���A�\�x�^���i�ڂ����悤���傤�j�咣

�i�\�s���x�߁������炵�߂�j�A�u�����ė����̐J�߂���ȁv���]���A

���{�����ɑ��邳�܂��܂Ȑ��]����ɋ��z�����B

�u�����ė����̐J�߂���ȁv���]�̐擪�ɗ����Ă���

�����p�@�ȂǁA������{�鍑���C�R�̍ō��w���҂����P�W�l�́A

���a�V�c�̈ӎv�����Ƃ��Ƃ��������āA

�����푈���g�����A���ƈɎO��������������A���܂�ɂ����d�ȑΕĊJ����

���ݐ�A�M��ɐs�������������a�푈�̎S���������N�����A�s�킵���B

������ɁA�ނ�P�W�l�́A�s��̐ӔC���āA�}�b�J�[�T�[���������{�ɗ���O�ɁA

���m�炵���ؕ����ĐӔC���Ƃ邱�Ƃ��Ȃ��A���߂��߂ƁA�ČR�ɕ߂���āA�����ٔ��Ɉ����o����A

�u�����ė����̐J�߂����v�B�@���s�s��v�ł������B���Ȃ킿�A

���{�̍ō��w���҂Ƃ��āA���m�����ɋ��������ƂƁA���ۂ�������������������ƂƂ́A

�܂������قȂ邱�Ƃ������āA�p��S���E�ɎN�����B

��w�P���ł�����Đ펀�E�쎀�E�a�������p�삽����`�����錾�s�s��v���Ƃ��킴��Ȃ��B

������{�鍑���R�́A���m�ŋ����Ȏ�菫�Z�����Ƀe�����s�킹�A

�o���҂��܂ގ���̍L���ǎ����鐭���Ƃ𑽐��E�Q�����B

������{�鍑���R�́A

�����푈�i�����ɑ���N���푈�j���~�߂��A���Ɋg�債�āA

���ɂ͓��ĊJ��ɒǂ����܂�A���{������h�Y�̋ꂵ�݂ɒǂ����B

���������͋�����{�鍑���R�́u�����푈�g����]��ł��Ȃ������v�Əq�ׁA

�Ӊ��X�^�[�����̒����E�A�d�ɏ悹���ē����푈���D���������Ə����Ă���B

�푈�g����]��ł��Ȃ������Ȃ�A�Ȃ��A���a�V�c�E������b�E���R�Q�d�����E

���R��b�́A�x�ߔh���R�i�ߊ��Ɋ��S���𖽗߂��A���{�A�҂����Ȃ������̂��H

�^����c�Ȃ��铡�������́u���𔒂ƌ�������߂�v�_���ƋL�q�ɕ��ꂴ������Ȃ��B

�^���́A���a�V�c���A������{�鍑���R�̍ō��w���҂������A���{���{���A

���n�R�̍����Q�d�����E�������Z�����A�y�юi�ߊ������ƁA������x������

���R�Q�d�{�����̍����Q�d�������y���j���ߖ����E�푈�g��\���z���~�߂�ꂸ�A

�͂Ă��Ȃ��D�����ƂȂ����̂ł���B

�����Q�d�����́A���ł́u�V�c�É��o���U�C�v�Ə����A�����s���̎p�����Ƃ�Ȃ���A

���a�V�c�̈ӎv�E�ӌ������S���������B����������b�����S�Ƀo�J�ɂ������Ă����B

���R�A�����Q�d�����̍s���𐧖镶��������b�̕��j�E��������S�������A

�Ȃ��ڂ݂邱�Ƃ͂Ȃ������B

�N�����ƌ������u�푈���g�傷��v���т����B�������u�ӔC�͕���Ȃ��v�Ɗ�����Ă����B

�y�������z�̑�{�i�������Ɓj�ł��鏺�a�V�c�̈ӎv�E�ӌ������S�ɖ������Ă��Ȃ���A

�y�������̓Ɨ��z�Ə̂��āA���������̂�肽�����Ƃ��A����C�܂܂ɂ���Ă����̂ł���B

����ɂ́A�����Q�d�����́A������{�鍑���R�̑g�D�̃g�b�v�ł��闤�R��b��

���R�Q�d�����̕��j�E���߂ɂ��Ă����S�����ɓO���Ă����B

������{�鍑���R���ō��w�����s���ŁA�����オ�͂т����Ă���

�ޔp�g�D�ł������B

�����p�@���n�߁A������{�鍑���R�̍ō��w���҂�����

�����Q�d�����⒆�����Z�������������e���ŎE�Q����邱�Ƃ�����āA

�E����Ă��悢������A�g���͂��āA�ނ�̐푈�g��\�����~�߂悤�Ƃ��Ȃ������B

�����p�@���n�߁A������{�鍑���R�̎Q�d�����_�Ƃ���ō��w���҂����́A

�N��l�A���ߖ����̍����Q�d�����⒆�����Z�������A�f���A���������Ƃ���

�B�R����ԓx�m�ɂ��Ȃ������B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

�X�߉q�t�c���E�Q����

�P�X�S�T�N�W���P�S���[��A�|�c�_���錾����ɔ����闤�R�ȌR���ۂ̔��������A

�ō蒆����́A�X�߉q�t�c���ɖʉ�����v���A���R���Z�����ɂ��푈�p���̂��߂�

�����i�N�[�f�^�[�j�ɎQ�������߂��B�X�t�c���ɋ������ۂ����ƁA���������͕������o�āA

�q��m���w�Z�̏㌴��сA���R�ʐM�w�Z�̌E�c�����������A��ēx�������A

�����̂܂ܐX�t�c�������e�Ō������B����ɏ㌴��т��R���ŐX�t�c�����a�E�����B

���Ȃ��Ă����X�t�c���̋`��E���Β������㌴��тƌE�c�������R���Ŏa�E���ꂽ�B

�X�߉q�t�c���E�Q��A�t�c�Q�d�̌Éꏭ���́A�����������N�Ă����U���t�c���ߏ�

�u�ߍ얽�b��ܔ��l���v���e�����Ɍ����Ŗ��߂����B

�߉q�t�c�̔��������́A���a�V�c�̃|�c�_���錾���������j�~���邽�߁A

�c�����̋{���Ȃ��P�������B�{���Ȃ��d�b����ؒf�����B

�c�{�x�@�������������������s�����B���a�V�c�̃|�c�_���錾��������^���Ղ�

�D�悷�邽�߁A�߉q�t�c�̔��������͋{���Ȃ̕���������O��I���\�͒T�������B

�������^���Ղ��ł��Ȃ������B���������̏��Z�����́A�^���Ղ�j�邽��

�{���Ȍ�����C�����邱�Ƃ��l���Ă����B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

������{�鍑���R�́A�����ߏ�Ŕۉ��Ȃ��ɏ��W���ꂽ��ʕ��m�����ɂƂ��ẮA

�z����e�����̂��̂ł������B�����`�n�����̂��̂ł������B

������{�鍑���R�̗��R��b�E�Q�d�����E�R�i�ߊ��Ȃǂ̍ō��w���҂�����A�����Q�d�E

�������Z�����ɂ́A���W���m�������y�l���d����z�Ƃ����ӎ��͂ЂƂ�������Ȃ������B

���{�̒m�����\����n粍P�Y���A���X�v�Y���A�������鎁�A���������A���x�@�c���A

�R�ݏ͎��A�V�����l���A��R�O�Y���Ȃǂ��A���{�o�ϐV���́y���̗������z����

���𑵂��Č���Ă���悤�ɁA���W���m�����́A�����������̓��̖邩��A�ÎQ���ɂ��

�Ս��ȃ����`�i�\�͂ɂ�鎄�I���فj�����B����ꑱ�����B

��a�������_���C�ŃP�c�����F�ɂȂ�قNj����Ђ��ς����ꑱ�����B

���B�����@�Ƃ̏��x�@�c�����u�R���Ƃ́A�����܂Ől�̓��Ƃ������ꂽ�؍s���܂���

�ʂ鐢�E�Ȃ̂��v�ƌ���Ă���B

�n粍P�Y�ǔ��V����E��M���u�ÎQ���ɂ�郊���`�͍]�ˎ���̍����̂悤�������v��

�������B

�u���₩�ŕ����ȎЉ�v�ǂ���ł͂Ȃ��B�܂����u�����`�n���v�ł������B

�s�킪�����������ɂȂ�ƁA������{�鍑���R�́A�u�{�y����A

�P�����ʍӁv�Ƌ���ŁA�P�������A��������S���������Ƃ�{�C�ōl���Ă����B

�������Ȃ���A�O�q�̂悤�ɁA�푈���I���ƁA���߂��߂ƕČR�ɕ߂���āA

�����ٔ��Ɉ����o����āA�u�����ė����̐J�ߎ��B�v

���A���_�̎��R�����A���܂��܂ȏ����W���\�ƂȂ����̂ŁA

���{�����̑������A��Âɗ��j�����������ł���悤�ɂȂ�A

������{�鍑���R�ɂ�邳�܂��܂����]����ɂ�鈫������o�������̂ł���B

���j���������̂ł͂Ȃ��B

�i�{�͂͏�L�E���ؐ�~���̖�{�ɂ͌f�ڂ���Ă��Ȃ��B�j

�u���p����

�@�@�@�@�@�@�@�@�@���@�@�@�@�@�@�_

���{�ɑ���헪�����̌o�ϓI����

���{�o�ς́A�P�X�S�T�N�V���܂łɁA�ČR�̋�P�ɂ���ĕ��X�ɔj������B

�����K�������̐��Y�ʂ͐����Œᐅ���ȉ��ɂȂ��Ă��܂����B

����e��̐��Y�ʂ͐펞�s�[�N���̔����ȉ��ɂȂ�A�ČR�̍��s����

�Ώ����邱�Ƃ́A����A�ł��Ȃ��قǂɒቺ���Ă��܂����B

�č��ɑ���R���I��R�͂̌o�ϓI��Ղ͔j��Ă��܂����B

���̌o�ϕ���́A�ČR�ɂ����{���ӂ̊C��A���H�̕����Ɠ��{�{�y��

�H�ƒn�т���юs�X�n�ɑ���ČR�̔������j��̌��ʂł������B

�@By July 1945 Japan's economic systetm had

been shattered. Production. of civilian goods was

below the level of subsistence. Munitions output

had been curtailed to less than half the wartime

peak, a level that could not support sustained

military operations against our opposing forces.

The economic basis of Japanese resistance had

been destroyed.

This economic decay resulted from the sea-air

blockade of the Japanese home islands and direct

bombing attacks on industrial and urban-area

targets.

�ČR�ɂ��C��A���H�̕����́A���{�{�y�Ɠ쑾���m�n���

��b�I�������^�э��܂��̂�j�~���邽�߂ł������B

���A�{�[�L�T�C�g�A�S�z�A�R�[�N�X�Y�A���A�����

�����̐H�ƂȂǂ̊�b�I������A�����邱�Ƃ́A

���{�̍H�Ɛ��Y�ɂ����āA���������Ƃ̂ł��Ȃ��قǏd�v��

�������B

��^�A���D���������ꂽ���߁A�P�X�S�R�N�̏��߂ɂ�

�����̏d�v�Ȋ�b�I�����̍ɂ������Ă����B

�����͍U���ɂ��C��A�����������������ɂ�āA

��b�I�����̗A���͂قڊ��S�ɕs�\�ɂȂ����B

����E�e��̐��Y�ʂ͂P�X�S�S�N�H�Ƀs�[�N�ɒB�������A

���̌�͌����s���Œቺ�������ł������B

���{�{�y�ɑ����K�͂Ȕ������J�n�����O�ɁA

��b�I�����s���ŁA���{�̍H�Ɛ��Y�ʂ͊m���ɒቺ���������B

����E�e�̌R���i�̐��Y�ʂ̒ቺ�����������Ă����̂�

�����邱�Ƃ́A���͂�A�s�\�ł������B

�@The contribution of the blockade was to deny

japan access to vital raw materials on the mainland

and in the South Pacific area. Japan's dependence

on these sources was crucial in the case of oil,

bauxite, iron ore, coking coal, salt, and to a lesser

extent, foodstuffs. Heavy merchant ship losses

began to cut raw material imports as early as 1943.

As the blockade was tightened by submarines,

the mining program, and airpowcr imports were

almost completely stopped. Munitions production

reached its peak in the fall of 1944�Gthereafter

output began to decline, due to the shortage of

raw materials�DThus, before the large scale

bombing of Japan was initiated, the raw

material base of Jnpanese industry was effectively

undermined. An accelerated decline of arnament

production was inevitable.

�헪�����v��́A����܂ł́A���킶��Ɠ��{���i�ߎE���Ƃ���

��������A�v���ɓ��{���m�b�N�A�E�g��������ɕύX���ꂽ�B

�m�b�N�A�E�g�����ɂ��헪�����͂P�X�S�S�N�P�P���ɊJ�n���ꂽ�B

���ۂɐ헪�������W���I�ɍs��ꂽ�̂́A�P�X�S�T�N�̂R������

�W���܂ł̊��Ԃł������B

�����헪�����͍q��@�Y�Ƃɏœ_�����킹�čs���A�傫��

���ʂ��������B�����O�A�q��@�Y�Ƃ̐��Y�ʂ́A���łɁA

��v���i�̕s���Œቺ���Ă����B

�W���I�Ȑ����헪�����ɂ�鐶�Y�ݔ��̑傫�ȑ����ɉ�����

�H��̕��U�a�J��]�V�Ȃ����ꂽ���Ƃ́A�q��@�Y�Ƃ̐��Y�ʂ�

�啝�Ȓቺ�ɔ��Ԃ��������B

����ɁA�͍ڋ@�ɂ����A���D�U���́A�{�B�|�k�C����

�A���������I�ɒf�������B���������͎�v�ȖڕW�ł�����

�������ݔ��ƕ���e��ɂ��j���B�Y�Ɛݔ��̑�K�͂Ȕj��

�Ƃ������������̖ړI�͒B�����ꂽ�B

�������Ȃ���A���łɁA�����s���ƍH��a�J�ɂ���āA

���{�̎Y�Ƃ̐��Y�\�͂͑啝�ɒቺ���Ă����̂ŁA�헪������

�o�ϓI���ʂ͊��҂����قǂł͂Ȃ������B

�@The program was transformed from one of slow

strangulation to a relatively quick knock-out

by strategic bombing.

�@It was initiated in November 1944, though the main

weight of the attack came between the months

of March and August 1945.

�@The precision attacks on industrial targets

were of major consequence in the case of the

aircraft industry. The decline in aircraft output

initiated by lack of essential raw materials, was

greatly accelerated by the bombing attacks

which caused severe damage to production facilities

and necessitated the dispersal program.

�@In addition, a carrier plane strike on the Hokkaido-

Honshu rail ferries virtually severed this

transportation artery.

�@Other precision attacks, in which oil refineries and

arsenals were the major targets, accomplished

a considerable amount of physical destruction but

had less effect upon production either because

material shortages had already created so much

excess capacity or because plants were already

idle, due to dispersal.

�s�s�s�X�n�ɑ���ĈΒe�����͈�ʎs���̎m�C�Ɠ��{��

�푈�p���ӎv�ɐ[���ȑŌ���^�����B

�����I�ɓ��{�̎Y�ƒn��S���Ƃ�����U�U�̓s�s�ɑ���

�ĈΒe�������s��ꂽ�B�����̂Q�T�`�T�O�p�[�Z���g���j�ꂽ�B

�����U�U�s�s�s�X�n�̂T�O���ȏオ�Ă��쌴�ƂȂ����B

�ĈΒe�����́A�s���̓��퐶�������ꂩ�畢���Ă��܂����B

�킸���Ɏc���Ă����������Y���s�\�ɂ��Ă��܂����B

�Z���̏Z��j�ꂽ�B�H�Ƃ̗��ʂ��~�܂��Ă��܂����B

�s�s�����Ɍ������Ȃ������T�[�r�X������Ȃ��Ȃ����B

�s�s�Z���̑啔���͓s�s���瓦���o������Ȃ��Ȃ����B

�s�s�̎Y�Ƃ͏��ł��A���邢�͋@�\��Ⴢ����B

�������āA�ČR�̂U�U�s�s�ɑ���W���I�ĈΒe������

���{�̖h�q�͂ƌo�ύĐ��͂͂ɂ����B

�ĈΒe�����́A�C�㕕���Ƃ����܂��āA���{�o�ς����S��

���X�ɑł��ӂ��Ă��܂����B

�@The urban-area incendiary raids had profound

repercussions on civilian morale and Japan's will

to stay in the war. Sixty-six cities,virtually all

those of economic significance, were subjected to

bombing raids and suffered destruction ranging.

from 25 to 90 percent: Almost 50 percent of the

area of these cities was leveled. The area raids

interrupted the normal processes of city life to an

extent that interfered seriously with such

production as the shrinking raw material base still

permitted. Destruction of living quarters,

disruption of food distribution, and curtailment of

public services resulted in the migration of a large

part of the urban population, thus increasing

absenteeism and inefficiency to paralyzing

proportions. So concentrated were the attacks, both

in weight and time, that they overwhelmed

Japan's resources for organizing either defense or

recuperation. The economic disintegration caused

by the blockade was finished by the bombers.

���܂����ʂ̏ĈΒe�����́A���{������т����ʂ��̂ł������B

���̐��܂��������ʂ́A�܂��A���{�̌R���͂Ƃ������̂�

�����������̂ł͂Ȃ��������Ƃ��ؖ��������ƂɂȂ����B

���{�̕���e��̐��Y�ʂ́A�s�[�N���ɂ����Ă����A

�č��̕���e�Y�ʂ̂P�O�p�[�Z���g���x�ɂ����Ȃ������B

�����m�푈�ɂ����Ďg��ꂽ�č��̕���e��̂R���̂P�ł����Ă��A

����͓��{���g��������e��Ƃ͌��Ⴂ�̗ʂł������B

���{�{�y�ɑ���ĈΒe�������n�܂�ȑO�ɁA���łɁA

�č��̋�R�A�C�R�A�y�ї��R�̍U���͂́A

���{�̔s�킪�������Ȃ����̂ł��邱�Ƃm�Ɏ����Ă����B

���{�̎Y�Ƃ��ĈΒe�����Ŕj��Ȃ��Ă��A

�č��́A�r��ȕČR���m�̎������}��ʂȂ�A

�����œ��{�R��ł��j��A�������̂��邱�Ƃ��ł����B

�ĈΒe�����ƊC�㕕���́A���{�̕���e�Y�ʂS��������j���B

�����A���{���~�������A�ČR�̓��{�U���������Ă����Ȃ�A

���̕���e�Y�ʂS�������̔j���

�ČR���m�̎����������Ȃ����邱�Ƃɍv�������͂��ł���B

�@The influence of the bomber offensive was

not solely dependent on the volume of arms it may

have denied to Japanese military forces.

Japan's production of munitions, at its peak,

was only about 10 percent of United States output.

With about one-third of its mobilized strength deployed

in the Pacific, the United States had decisive

superiority. Air, sea, and ground engagements

preceding the bombardment of the home islands,

had sealed Japan's doom. American armed

forces could have gone on to Tokyo at great cost

in American lives, even had there been no attack

on Japan's industrial structure. Blockade and

bombing together deprived Japanese forces of

about 4 months' munitions production.

That production could have made a substantial

difference in Japan's. ability to cause us losses

had we invaded but could not have affectd

the outcome of the war.

�a�Q�X�����{�̋���u�킪���̊�v�ɔ�s���A�ق����܂܂ɏĈΒe������

�s���āA�ċ�R�̍q���͂̈З͂���{�����Ɍ����������Ƃ�

���{�̖������~���̎����𑁂߂��B

���{�͕ČR�����{�{�y�ɏ㗤����O�ɖ������~�������B�����A�ČR��

�{�y�㗤��킪�s��ꂽ�Ȃ�A�����l�̕ČR���m���펀�����ł��낤�B

�a�Q�X�̏ĈΒe�����̈З͂ƑΏƓI�ɁA���{�ɂ͔�����h���͂��܂�����

���������B���{�����Ɠ��{���{�́A�č��Ƃ̐푈������ȏ㑱���邱�Ƃ�

�܂��������Ӗ��ł��邱�Ƃ���炴��Ȃ������B

���{�o�ς������ɕ����邱�Ƃ́A���{�����̑啔���̊�ɖ��炩��

�Ȃ��Ă������B���������ƃ\�A�̑Γ��Q��ŁA���{�Ɏc���ꂽ���͖������~��

�݂̂ɂȂ����B

It was the::timing and the manner of surrender

which was largely influenced by Allied air

supremacy in Japanese skies The bombing offensive

was the major factor which secured agreement to

unconditional surrender without an invasion of

the home islands-an invasion that would have

cost tens of thousands of American lives.

The dermonstrated strength of the United States

in the B-29 attacks contrasted with Japan's. lack of

adequate defense made clear to the Japanese

people and to the government the futility of furthcr

resistance. This was reinforced by the evident

deterioration of the Japanese economy and the

impact it was havingr on a large segment of the

population.The atomic bomb and Russia'.s entry

into the war speeded the process of surrender.

already realized as the only possible outcome.

�헪��P���ǂ̂悤�ɖ��ɂ��������̔���́A

�헪��P�̖ړI���ǂ��ɒu�����ɂ���ĕς���Ă���B

�����A�헪��P�̖ړI������I�ł������Ȃ�A���Ƃ���

�P�X�S�T�N�P�P���ɗ\�肳��Ă������{�{�y�ւ̏㗤���ɂ����āA

�n�㕺�͂��x�����邽�߂ƌ��肳��Ă����Ȃ�A

�Ζ��E�l�G�`�����������═��e��ɂ�q��@�H������邱�Ƃ�

���������͂��ł���B

�����A�헪��P�̖ړI������I�ł������Ȃ�A���Ƃ��A

�����̗A�����[�g���U�����ĐH�Ƃ�R���̋������~�߂邱�Ƃ�

���肳��Ă����Ȃ�A���{�̐푈�p���ӗ~�͑��������낤�B

�����āA���̂悤�ȖړI����I�헪��P�́A�C�㕕�����ʂ�

�d�����Ă��܂��B�S���{�݂ɑ����P���C�㕕���Ə\���Ȓ�����

�K�v�Ȃ��̂ł���B�S���{�݂͋�P�ɑ��Ă͖��h���ł������B

���łɁA�����̈ړ��\�͂͑啝�ɔj��Ă����B

�S���{�݂̕����́A���A�^����ɍs��ꂽ�B

�@The effectiveness of strategic air attack was

limited by the concepts of its mission.

Had the purpose of strategic air attack been primarily

to force an independent decision ratior than to

support a ground force invasion in November 1945,

there would have been no occasion to attack oil,

tetraethyl lead,arsenal or,after March ,aircraft

Effort could have been concentrated against food

and fuel supply by attack on internal transportation

and against urban areas, thus striking solely

at the main elements upon which continued

Japanese resistance was based.Moreover,a part

of the bombing effort merely duplicated results

already achieved by blockade.Attack on the rail

transportation system would have secured fu11

coordination with the blockade program. The

railroads were overburdened,defenseless, and had

only limited ability to replace rolling stock or

major installations.This target system was

about to be exploited by the AAF as the war

ended; it could have been given an earlier piriority

with distinct advantage.

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

�Q�l���F

�퓬�ł���͒������ׂĎ����A�������芪�����ĊC��R�ɑ��Ď������

�o���Ȃ������S��ɂ�������炸�A�i��C�g�E�C�R�����͐푈�p�����咣�����B

�i�쌳���͓��c�ɑ��Y�E�C�R�叫�Ƃ܂������������A���m�ŋ����Ŗ��\�E����E���ӔC��

�l�ł������ƒf������Ȃ��B

���R�̐��R�����E���������A�߂������ƂɁA�i�쌳���Ɠ��ނƍl����������Ȃ��B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

��P��

�@�@�@�@�i�{�͂͏�L�E���ؐ�~���̖�{�ɂ͌f�ڂ���Ă��Ȃ��B�j

�@�@

�@�@

�@

��T��

��U��

��V��

��W��

��X��

��P�O��

��P�P��

��P�Q��

��P�R��

��P�S��

�ȏ�