|

|

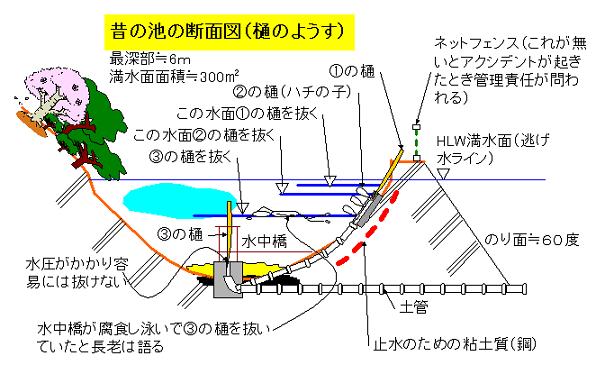

昔の池の構造は手作りだけあって、いわゆる「いいもの」である。2001年に決壊したときの断面を見ると内側からのり面側まで縦に何層かの断層が現れていた。長老とか池の復旧業者、役場の人に聞いた話を紹介する。 決壊までの池---- 水漏れ、決壊は蟻の穴からと言われるように、一滴でも水漏れがあるとだんだん侵食され何れは大穴が開く。そのために、真ん中に止水のための粘土質(鋼土と呼ばれる)を「かけや(樫木で造られたハンマー/よいとまけのようなもの)」で突きつめ、その両側を鋼土を保護するために鋼土に準じた土(抱土という)、堤防側は一般の雑土で内側は波に現れにくい土、又は石積みとなっている。この池も内側の石積みを除いて設計どおりの施工がされていた(今、新聞をにぎわしているどこかの施工とえらいちがいゃ)。 改修---- 改修時に、堤の半分は流出していたので現在この鋼土が近辺で入手困難のため運搬に費用がかかるとか役場の説明であった。施工は最近改修した池で水漏れがとまらないということも聞いていたので心配したが、もちろん機械で突き詰めたものであるが一滴の水漏れもなく施工は完全であった。(完成時ボーリングして土の種類ごとに基準の厚みが確保されているか検査していた) ただし、2001年の大雨による決壊は、オーバフローを防ぐ満水時の逃げ水水路が山の土砂崩れによりふさがれ、土の堤をオーバーし土手が洗われ流され大きな開口につながり一気に放水状態になったものである。 取水---- 現在は、高水位、中水位、低水位ごとに三種類のハンドル操作によるが、以前の取水について紹介する。以降図参照 通常は入水量(イネの生育期間だけ)がそのままオーバーフローの水路に流れている。池の水面が下がるか、取水量を増やす場合①の樋(松の木の先を尖らせ穴に突っ込んである)を抜く。その穴の水面より下がると②の栓を抜く。この栓は「ハチの子」と呼ばれていたが、ハチの子供が巣に入っているのに似ているからそう呼んだのかなぁ〜。それを順次抜いていく。 さらに、水位が半分程度になると最深部にある樋を抜く。これが厄介で、最深部まで行くのに水中に橋が架かっている。その橋も竹をうずめたようなもの(チヌつりのいかだのようなもの)目で見えないので長いたけざおを杖にして足探りで渉っていく。それらも、朽ちていると最後の手段としてほとんどは泳いで渉ったと長老は言う。最深部の樋にたどり着けば、樋のゆれを支える架台があるのでそこに立つ。しかし、水圧がかかっているから通常では抜けない。ロープを巻きつけてこの要領にて抜く。 幸か不幸か、我々の年代には田んぼの面積が減ったのと大きな干ばつがなかったのでそのような危険なことはしないで済んだ。ただ、決壊したとき最後まで水を抜く必要があったため(改修工事のためと、鯉やフナを川に移動するため)仮の橋を架けて樋を抜いたのであるが夜間のうちに野うさぎらしきものが吸い込まれて詰まり往生した。ちなみに、数匹の40年以上生きていた計算の50㎝程度の鯉(防火用水に放していたが鳥かつつき、あらいにしそこなった)と数百匹のフナは川に放流した。 |