第3章 弥生の旅

2章で得られた表3を辿っていくには、弥生の旅がどんな手段で行われていたのか、そして当時の日本がどんな場所だったのかを知る必要があります。

弥生時代の旅の原則

当然のことながら3世紀の日本に車や飛行機はないし、鉄道や高速道路網もありません。弥生時代の旅で利用できる手段は非常に限られていました。

◆旅の手段

弥生時代の日本を旅しようとすれば、下記の二種類の手段に頼るしかありませんでした。

- 当時の日本で利用可能な移動手段は船と徒歩のみだった。

船が使えるというのは海を渡ったり水行という記述があることから明らかです。

それに対して陸上移動をする場合、少なくとも日本においては歩くしかありませんでした。その理由は陸行1日の長さを見積もるときにも説明しましたが、当時の日本には牛馬がいなかったためです。

馬がいるなら絶対にそれに乗っていった方が歩くよりも速くて楽な方法です。しかしいない物は仕方ありません。自分の足で歩いていくしかないわけです。

◆経路の合理性

続いてもう一つの基本原則です。

- 当時の旅人も合理的な経路と手段を利用した。すなわちできるだけ早く、できるだけ低コストで、できるだけ安全に、そしてできるだけ楽に目的地に到達できるような経路と手段を選択した。

これは古今東西に関わらず成り立つ原則でしょう。

もちろん旅の目的が地域観光や登山などであれば話は変わってきますが、ある国の使者が別な国に向かっているような場合には間違いなく成り立ちます。

この早く安く楽に安全にという要素は両立しない場合もあります。例えば山越えすれば時間は短くて済むが、道は険しいし熊も出て危険などといった場合です。こんな場合にはその旅の重要性や緊急性によってどのルートを採るかが変わりますが、そのような合理性は当時の旅人でも十分に考慮していたことでしょう。

ここで当時の陸行と水行を比較してみると、陸行1日の距離を推定したときに検証したように、当時の陸路というのは登山道のようなもので、相当に険しい物だったと考えられます。

それに対し船を利用する場合、確かに海峡横断のような場合は命がけになりますが、沿岸や河川を水行していくような場合は逆にものすごく楽で安全な手段だったと考えられます。

ただ水行の場合、当時でも何らかの船賃がかかったでしょうし、海岸線や河道の形によってはルートが制限されて、直線距離は近いのに船だとすごく大回りになることもあったでしょう。

ここで邪馬壹國に向かう魏使一行ですが、国使として都に向かっている以上、船賃が足りないようなことはあり得ません。従って合理性の原則から一行は、時間が大して変わらないのであれば間違いなく水行を利用して、陸行はそうせざるを得ないときのみだったと考えられます。

弥生時代の海岸線

また弥生の旅行者が取り得た手段だけでなく、彼らが実際に歩いた場所―――当時の地形についても明らかにしておく必要があります。なぜなら地形というのは様々な理由で変わり得るからです。

◆縄文海進

地形の変化の中で特に重要なのが海岸線の変化です。山岳地型については1,800年程度ではそれほど大きく変わりませんが、海岸線については縄文海進という大きな変動があったことが知られています。

現在発見される縄文時代の貝塚は海岸からかなり内陸に入った場所に分布しています。さらにボーリング調査による地層の解析などから、今から数千年ほど前の海岸線は現在よりずっと内陸側にあったことが証明されています。

これを縄文海進といいますが、この現象は今から約6,000年ほど前にピークに達し、そこから徐々に現代の海岸線にまで後退していきます。1,800年前というと、ちょうどその中間の時期に当たります。

すなわち現在は陸上でも当時は海中だったので歩くことはできない、もしくは現在は陸地なのに船で移動できた場合があるのです。

そこで当時の道程を検証するためには、その時代の海岸線を再現した『弥生マップ』というべき物が必要になってきます。

ところがこれについてはどうも各地域ごとに散発的に論文が出ているだけで、日本全土はおろか九州だけに絞っても“弥生海岸線図”といったような資料は存在していないようです。

確かにこれは一筋縄でいく問題ではありません。なぜなら海岸線とは海面の高さだけでなく、地盤の隆起・沈降、波や河川による浸食や堆積、更には人為的な盛り土、掘削、そして干拓などの非常に様々な要因が組み合わされた結果として決まってくる物です。

またボーリング調査などで地層を調べても、そこに貝殻があればかつて海だったことは分かりますが、正確に何年前まで海だったかのかは簡単には分かりません。放射性炭素による年代測定を行えば調べることは可能なのでしょうが、あらゆる地点のサンプルを計測するというのは手間とコストの関係で相当に厳しいというのが現状なのでしょう。

そうは言ってもこれなくしては今後の議論ができません。そこで本書では筆者の作成したプログラムによって出力した弥生マップを使用します。

このプログラムの基本動作ですが、縄文海進については「縄文時代には標高7mまでが海だった」といった形で良く表現されます。そこで標高が一定以下の地点を水色で塗りつぶすことで弥生海岸線を再現したものです。

◆弥生マップの地図データ

このプログラムでは二種類の基本データを利用しました(詳細なURLなどについては巻末参照)。

まずは国土地理院のウェブサイトで公開されている地図画像と標高の情報です。

公開されている地図情報(地理院タイル)には様々な種類がありますが、今回は原則としてその中の『色別標高図』という地名ラベルなどがなく、標高を色分けしただけのものを使いました。その他に一部『白地図』と、朝鮮半島などが含まれるものについては『標準地図』を筆者が修正したものを利用しています。

標高情報はまず同じく地理院タイルに含まれる『標高タイル』を利用しました。

ただしこの標高タイルの精度ですが、標高100m以下の平坦地ではsd(標準偏差)=2.3m以内といった精度しかありません。今回の議論では高度が0~10m程度の範囲で少なくとも1m以内の精度がないと使っても意味がないことになります。

そこで同じく国土地理院ウェブサイトで公開されている『標高API』を利用して標高を取得しました。こちらの場合、航空レーザー測量(sd=0.3m)、写真測量(sd=0.7m)、二万五千分の一地形図等高線(精度は標高タイルと同じ)の3種類の標高値のいずれかが取得できます。写真測量が使われているのは主に川や湖の水面らしいので、実質レーザー測量と地形図等高線の二択となります。

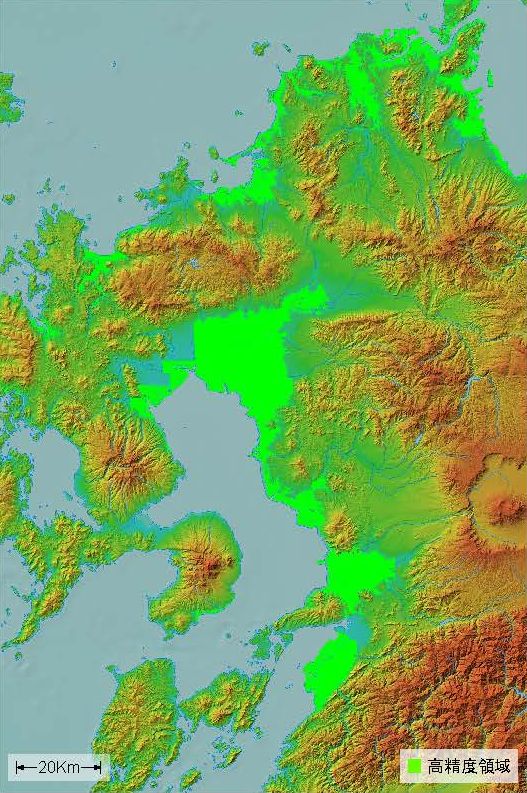

どちらの精度の値が得られるかは場所によって異なります。右の図3-1で黄緑色に塗られている地域が本書執筆当時にレーザー測量で標高が得られている地域で、値の精度は2sd=±0.6m程度になります。塗られていない地域の精度は2sd=±4.6mとあまり信頼がおけません。すなわち糸島や佐賀平野西部では標高精度はあまり高くありません。

またAPIで標高値を取得するには一点ごとに国土地理院のサーバーに接続して計算結果を得ることになり、たくさんのポイントの値を一気に取得することができません。そこでまず230m程度の幅を持った格子点を選び、そのポイントが標高タイルで8.8m以下の場合にデータを取得しました。

格子点の間にあたる地点の標高はそのポイントが含まれる四隅の格子点から単純な線形補間を行って計算しました。このため230mよりも小規模な起伏があった場合は無視されてしまいますが、本書の場合は平坦な平野部を大域的に見るのが目的なので、その点はあまり問題にはならないかと思います。

それよりも問題は、特に筑後川流域などで言えることですが、この地域は極めて平坦で、海面が1m変わるだけで海岸線は何㎞も変わってしまいます。すなわち標高精度が1m以下であっても、その誤差が問題になってきてしまうのです。

これについてはもうどうしようもなく、そのような場所は海岸線がきれいな線にはならずに小さな島や池がたくさんあるような地形として現れていますが、これは実際そうだったわけではないでしょう。

弥生マップの海岸線に関してはまずこのような精度問題があるという前提で見て下さい。

◆弥生マップの遺跡データ情報

次に弥生時代の海面高ですが、これも厳密に現在より何m高かったかというのは一概には言えません。ウェブ等で調べると海抜4mというのがよく言われている値ですが、これが本当かどうかは検証してみる必要があります。

その推定をするためには弥生遺跡の位置情報が役に立ちます。

その理由はまず、弥生人は海中には住んでいないので当時の海中には弥生遺跡は存在しないはずです。一方、海というのは非常に優れた食糧の供給源で、海岸線沿いというのは居住に適した場所でもありました。

従って弥生遺跡がぎりぎり沈まない程度の海面高が、当時の海岸線の良い推定ラインになるわけです。

そのために利用したのが、奈良文化財研究所のサイトで公開されている『遺跡データベース』と国際日本文化研究センターで公開されている『弥生遺跡GIS DB』です。データ総数は前者が圧倒的に多く、実質ほとんどすべてのデータがこちらだと言えますが、前者に含まれていない情報、例えば多久の牟田部遺跡の位置などは後者によります。

これらのデータベースには遺跡の時代区分や位置などが含まれているので、それを弥生マップ上にプロットすることで弥生海面高を推定することが可能になります。

またその場所に多くの人が住んでいたかどうか≒大きな国があったかどうかといった検討などにも利用できます。

◆遺跡の時代区分

ただしこの遺跡情報にも色々注意しなければならない点があります。

まず遺跡の時代区分ですが、利用したのは縄文、弥生という大きな時代区分だけです。弥生時代というだけでも何百年も幅があって前期と後期ではかなり話が違ってくるのですが、大部分の遺跡の場合これだけしか情報がないので、それ以上細かい分類を見ても意味がなかったためです。

ただ、今回問題になる卑弥呼の時代は弥生の晩期にあたります。従って弥生に区分される遺跡ならすべてが既に存在していたはずなので、その点は大きな問題にはならないでしょう。

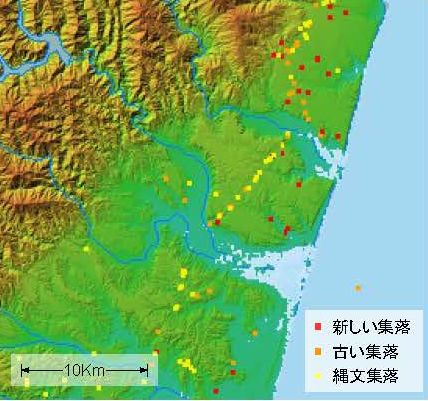

このため弥生マップ上の遺跡は右の図3-2のように3種類の色分けをしています。

赤い点が弥生の遺物しか出なかった遺跡、オレンジの点が縄文・弥生双方の遺物が出た遺跡です。地図によっては黄色で縄文のみの遺跡を表示している場合もあります。

これが何を意味するかというと、黄色の点は縄文人は住んでいたが弥生人は住まなかった場所、オレンジの点は縄文時代からずっと人が住んでいた『古くからの居住地』で、赤い点は弥生時代になってから人が住みだした『新しい居住地』を示すわけです。

図3-2は東松浦半島の例ですが、縄文人と弥生人の居住地の好みの差というのがきれいに出ています。

◆遺跡発掘場所の偏り

図の遺跡分布を見るときに一番注意しなければならないのが「遺跡の表示がないからといって、そこに遺跡が存在しないことは意味していない」ことです。

遺跡とは主に宅地や道路などの開発の際に発見されますが、言い換えると開発があまり行われていない地域には未発見の遺跡がまだまだ眠っているのです。

その明らかな例が右の図3-3です。これは宮崎県児湯郡新富町付近ですが、見ると縄文遺跡を示す黄色の点がきれいに一列に並んでいます。これは縄文人がなぜかこのライン沿いに住んでいたという大発見―――ではなく、東九州自動車道の工事の際に見つかった遺跡が報告されたため、このような一列になっているのです。この台地上をくまなく調べたら間違いなく縄文遺跡のマークで真っ黄色になることは容易に予想できます。

◆データ入力の偏り

また使用したデータベースには総件数が42万件と相当な量のデータが入力されていますが、これが現在発見されている遺跡データのすべてではないことです。実際、奈良文化財研究所のデータベースの使用上の注意に以下のような記述があります。

遺跡データベース入力用資料は、遺跡地図が多く、一冊分の情報を内容を検討しながら入力するのには多大な時間がかかります。このため、入力は順番待ちとなり、全国的に見れば先行して入力している自治体とそうでない自治体とでは、遺跡数に差があります。この差は実際の遺跡数の差を反映している場合もあれば、そうでない場合もあり、解釈は慎重に行ってください。

その例と言えるのが次の図3-4です。これは佐賀平野を白地図で表した物ですが、吉野ヶ里町、神崎町周辺の遺跡密度と佐賀市、小城市、多久市の遺跡密度には大きく隔たりがあるように見えます。

しかしこれがまさにデータ入力の偏りで、実際に多久や小城の遺跡マップを見てみると、吉野ヶ里付近と同様に高い密度で遺跡は存在しています。

これらの地域には奈良文化財研究所のデータがほとんどなく、プロットされている点はほとんどが弥生遺跡GIS DB由来の物で、それを除外したら多久市などは一件も遺跡がなくなってしまいます。

あと、引用のようにデータ入力は人力で行っているので、入力ミスも結構あるようです。図3-3の凡例の上の海中にぽつんとオレンジの点がありますが、これは座標の入力間違いでしょう。ただ今回の利用では大雑把な遺跡分布が重要なので、このような細かい例外はあまり大きな問題にはなりません。

◆海岸線高度の選定

以上のような地形・標高・遺跡データを元にして弥生時代の海面高度を調べてみたのですが、これには明らかに地域差があるようです。

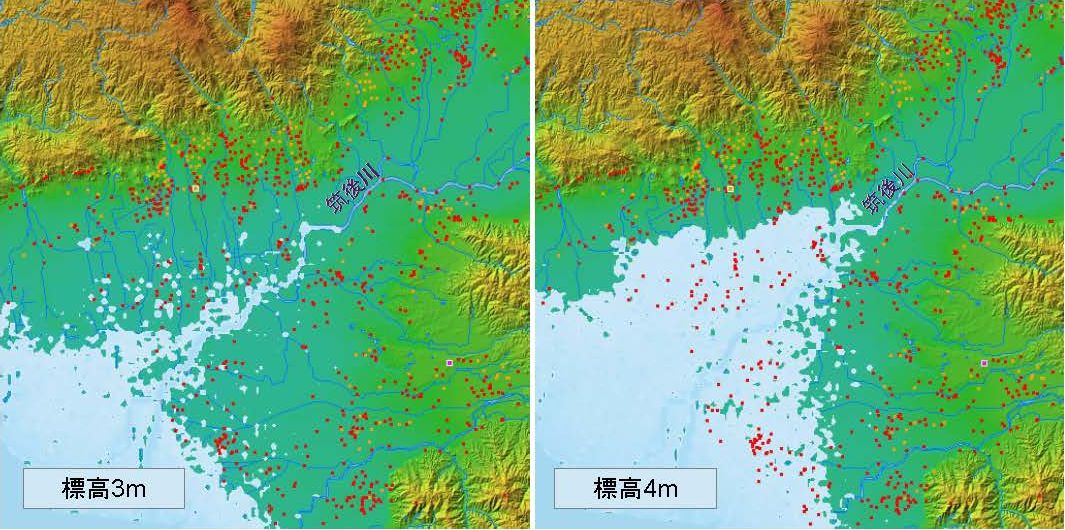

まず前述の海抜4mラインでマップを作ってみました。この値は、例えば唐津地方などではかなり妥当だと思われますが、筑後川流域では明らかに乖離しています。次の図3-5を見てもらうと分かりますが4mラインで海にするとかなりの遺跡が海面下になっています。

その理由として、この地域は筑後川の運んでくる大量の土砂のため他の地域より堆積速度が速かったことが考えられます。

この現象は筑豊にある遠賀川下流域でも顕著で、こちらでは標高2mくらいと考えないと多くの遺跡が沈んでしまいます。遠賀川下流の場合、河口が狭く閉じていて下流域に広い潟湖があったと思われる形をしていますが、これだと増水時に上流から流れてきた土砂はほとんどが潟湖内に溜まってしまうので、非常に堆積速度が速かったでしょう。

同様のことは基本的に大河の下流域では発生していると考えられます。

従って本書では弥生海面高を原則4mとしますが、有明海北部の筑後川河口付近(荒尾以北)と、熊本の緑川河口付近(金峰山以南、宇土半島以北)については3mとして作成した地図を使用することにしました。