第4章 邪馬壹國への道① ― 帯方郡より末盧國

さてこれより表3の修正道程表をもとに魏使が旅した道を辿ってみることにします。

本章ではそのうち帯方郡から末盧國までの海路について検証します。この範囲については筆者を含むほぼ全ての説で表1の比定地とすることで意見が一致しています。従ってこの区間の記述を検証することで、魏志倭人伝が本質的にどの程度正確なのかを知ることができます。

帯方郡より狗邪韓國へ

まず最初に魏使一行は帯方郡から狗邪韓國に向かいました。

◆狗邪韓國への道程

| 方法 | 方角 | 距離 | ㎞換算距離 |

| 水行 | 南→東 | 700里 | 280~350㎞ |

(帯方)郡より倭に至るには、海岸に循いて水行し、韓國をへて、乍は、南し乍は東し、その北岸狗邪韓國に至る。“七百”余里。

- 道程検証内での倭人伝引用では混乱を避けるため、上のように引用文中の数値も修正版に書き換えて“”で囲んでおくことにします。

帯方郡とは現在のソウルや仁川あたりだと考えられています。また狗邪韓國とは現在の釜山あたりだとされています。

魏使が仁川から釜山に水行したのであれば、考えられるのは右の図4-1のような経路しかありません。すなわち帯方郡からまず朝鮮半島沿いにずっと南下していって、南端にたどり着いたらそこから東に向きを変えてまたしばらく進むという経路です。

これより「乍は、南し乍は東し」という記述は問題なく整合します。

終点の狗邪韓國は「その北岸」とあるので、当時は朝鮮半島の南端部も倭国の領域と考えられていたことが分かります。これは記紀に出てくる『任那』の場所だと考えられています。

◆距離は直線か延長か?

さて、狗邪韓國までの距離ですがまず記述では700里(280~350㎞)とあります。

この距離というものですが、単純なようで解釈の仕方によってずいぶん変わってくる物です。この場合も二通りの考え方ができて、一つは実際に旅した距離、すなわち航路の延長距離として見る考え方と、帯方郡から狗邪韓國までの直線距離として見る考え方です。

まず航路の長さをグーグルマップ上で測ってみると、約660㎞になります。これは記述の2倍弱といった値です。

一方直線距離を測ってみるとこれは約330㎞で、まさに記述どおりの距離になります。

この場合記者の頭の中にどちらのイメージがあったかは不明ですが、一般に遠方の地点への距離を問われた場合、まずは直線距離を答えるのが自然でしょうか。遠くの場所に行く際には様々な経路があり得ますが、延長距離だと経路ごとに長さが異なってしまいます。

すなわちある地点の“遠さ”をざっと知りたい場合には、まずは直線距離で距離を示しておいて、そのあと海路ではこれこれ、陸路ではこれこれ……というように解説を加えていくのが合理的ではないでしょうか。

ちなみに実際の航路の形状が分かれば三角法などを知らなくても、ちょっと作図してみれば直線距離は求められます。

ここではどちらが正しいかということは決めてしまわず、解釈によってどの程度誤差があり得るかを検証します。

すなわち、ここで言えるのは、狗邪韓國までの記述では方角は合っており、距離に関しては直線距離と考えればぴったり正確で、延長距離と考えれば2倍程度の誤差がある、ということになります。

狗邪韓國から対馬國へ

続いて一行は狗邪韓國から対馬國へ向かいます。

◆対馬國への道程

| 方法 | 方角 | 距離 | ㎞換算距離 |

| 渡海 | 記述なし | 100里 | 40~50㎞ |

始めて一海を渡ること“百”余里、対馬國に至る。その大官を卑狗といい、副を卑奴母離という。居る所は絶島にして、方“四十”里ばかり。土地は山険しく深林多く、道路は禽鹿の径(獣道)の如し。“十”余戸有り。良田無く、海物を食して自活し、船に乗りて南北に市糴(米の買い出しを)す。

これまでは朝鮮半島の沿岸航海でしたが、「始めて一海を渡ること」と記されているように、ここから一行は外洋へ乗り出すことになります。

ここの記事には対馬國への方角が記載されていません。それは狗邪韓國が倭国の北岸にあるという記載から、南方であるのは自明なので省略されたのでしょう。

◆国の間の距離とは?

次に対馬國までの距離ですが、まず問題として持ち上がるのが、ここに記載された距離が狗邪韓國までのとき同様に直線か、航路の延長かということです。

そしてもう一点、対馬とは南北に非常に細長く70㎞もあって、記述の対馬國が島のどこを指していたかで結果が大幅に変わってしまうことです。

これについても大きく二通りの考え方ができて、一つは対馬國の“都”までの距離と考える場合と、対馬國の“国境”にたどり着くまでの距離だと考える場合です。

そこでまず対馬國の都の位置ですが、これは上島と下島の間にある浅茅湾周辺だと考えられます。

その根拠は右の図4-2で、対馬に弥生遺跡はたくさんあるのですが、図を見るとかなりの数がその領域に集中していることが分かります。またここはリアス式に深く入りこんだ入り江が多い天然の良港で、対馬海峡を渡る船舶の非常に良い停泊地になっています。

しかしある二つの国同士がどれだけ離れているかと問われた場合、首都間の距離ではなくむしろ国境から国境までの距離とする方が一般的かもしれません。例えば日本からアメリカまでの距離を問われた場合、一般には首都ワシントンまでの距離ではなく、西海岸に上陸するまでの距離を想像するのではないでしょうか。

ただこれは国の広さや形がイメージに影響してくるので、必ずそうだとも限りません。従ってここでは両方の解釈が可能だとしておきます。

◆対馬國までの距離

さて対馬國の都が浅茅湾沿岸だとした場合、狗邪韓國からの距離を測ると右の図4-3Aのように直線距離では約90㎞になります。

また右の図4-3Bのように航路の延長距離と考えると、当時の上島と下島は陸続きだったので西岸回りと東岸回り二通りの経路が考えられて、西岸回りでは100㎞、東岸回りでは110㎞程度の距離になります。

実際にどちらを回ったかは簡単には決められませんが、もしかしたら行きと帰りでは異なった経路を通っていたかもしれません。浅茅湾付近が目的地の場合、壱岐から向かえば東岸航路が早く、釜山から向かえば西岸航路が早くなるからです。

一方、距離の定義を対馬國の国境までと考えた場合には、対馬國の領域とは対馬全土と考えられるので、右の図4-3Cにあるように対馬の北端に到着するまでがその距離となります。この場合だと狗邪韓國からの距離は約55㎞になります。

◆決死の海峡横断

ところで図4-3Bに描かれている航路の根拠ですが、これは当時はまだ航海術が未熟だったため可能な限り安全な沿岸航海を行い、危険な海峡横断は最短距離で行ったという仮定によるものです。

実際、この航海がまさに決死の行ないだったことは、魏志倭人伝にある次の記録からも明らかです。

その行来・海渡、中國に詣るには、恒に一人をして頭を梳らず、蟣蝨(シラミ)を去らず、衣服垢汚(垢汚れ)せしめ、肉を食らわず、婦人を近づけず、喪人(服喪中のひと)の如くせしむ。これを名づけて持衰(海人イソラの姿をした憑巫)と為す。もし行く者、吉善なれば、共にその生口(捕虜奴隷)・財物を顧ゆ。若し疾病有り、暴害に遭わば、便ち之を殺さんと欲す。その持衰謹まずと謂へばなり。

当時の船や航海術に関しては分かっていない点が多いのですが、基本的にその動力は人力、すなわちガレー船のように多くの漕ぎ手によって動かしていたようです。

帆船であれば風さえあれば放っておいても走るのですが、周知の通り朝鮮半島と九州の間には対馬海流が流れています。動力を人力に頼っていたとしたなら、漕ぎ手が手を休めたら最後、東に流されていってしまいます。

従って海峡横断の際には最も幅が狭い場所を全力で一気に漕ぎきったと考えられるわけです。水行距離の検証のところで舟の速度は時速5㎞程度と推定しました。そこでは小舟での議論でしたが、海峡横断船でも同じくらいの速度が出たとしたなら50㎞は10時間。全力で漕げば十分1日で行ける距離です。

しかし朝は好天だったとしても、それが一日中続く保証はありません。海峡横断の最中に天候が急変してしまったら、まさに行くも地獄戻るも地獄です。そうやって海の藻屑と消えていった船は数知れなかったことでしょう。

そんな船乗り達にとって沖の島―――現宗像大社の沖津宮は、途轍もなく心強い存在だったに違いありません。悪天に巻きこまれて一旦は死を覚悟したものの、沖の島の島影を見つけられたがために命からがら戻って来られたという例は、かなり多かったのではないでしょうか。

ちなみに宗像大社に祭られているのは宗像三女神(沖津宮の田心姫神、中津宮の湍津姫神、辺津宮の市杵島姫神)と呼ばれる3人の女神ですが、彼女たちは佐賀県の可部島にある田島神社の祭神にもなっています。

ここは佐賀県最古、かつ唯一の式内社で、その起源は神代にまで遡る由緒ある神社なのですが、東松浦半島先端のひどい辺境に位置していて、事情を知らなければどうしてこんな場所にあるのか不思議に思えるかもしれません。

しかしこの島が九州本土から壱岐に一番近い場所だと気づけばむしろそれは当然で、大陸へ向かう船乗りが海峡横断の成功を祈り、倭國に戻ってきた船乗りが故郷への帰還を心から感謝した場所だったのです。

◆対馬國の地勢

倭人伝記者は対馬國に関してかなり詳細な記述をしています。

まず「居る所は絶島にして」というのはまさにそのとおりです。また「土地は山険しく深林多く、道路は禽鹿の径(獣道)の如し」また「良田無く、海物を食して自活し」というのも図4-2にあるように対馬全島が険しい山岳地型になっているところを見ればほとんど自明です。

さてここで問題になるのが「方“四十”里ばかり」という記述でしょうか。

これは対馬の大きさが40里四方、すなわち約16~20㎞四方だったと解釈できるわけですが、まず対馬というのは図にもあるとおり非常に南北に細長く「○○㎞四方」という言い方が全くそぐいません。

対馬は南北の長さが約70㎞、東西の幅が15㎞程度、幅に対しては合っていますが、長さに対しては全然合っていないと言うべきでしょうか。

しかし倭人伝の記者が実際に倭国に赴いて記述をしていたのなら、対馬がこのような形状をしていたことが分からないはずはありません。

そこでその理由ですが、実は倭人伝の記者は道程記述をする際に途中の国を一つの点と考えていて、そのサイズや形状をあまり問題視していなかったとしたらどうでしょうか。

もしそうならば倭人伝の国の間は一般的に図4-3Cのように国境間距離で記述されていることになって、だとすれば距離の記述は今のところ極めて正確だということになります。

◆対馬の戸数

続いて対馬國の戸数「“十”余戸有り」ですが、これについてはまず“1戸”あたりに何人くらいが住んでいたかを知る必要があります。各地で復元されている当時の竪穴住居などを見てみると床面積はあまり広くはないようです。しかし狭くても体の幅さえあれば人は眠れます。そこでとりあえず本書では1戸あたり4~5名と考えて話を進めていくことにします。

さてそう考えると対馬國の人口は40~50名ということになりますが、いかな絶島の対馬であってもこれでは少し少ないかもしれません。

もちろんここで10戸と言うのは一律誇張仮説が成り立つとした場合の話です。しかし元の記述の1,000余戸=4,000~5,000人というのは今度は間違いなく多すぎるでしょう。

その根拠として吉野ヶ里集落の人口推計値がありますが、それによると環濠内には300人、吉野ヶ里丘陵全体で1,200人、周辺の関連集落までを含めて4,500人程度と言われています。

これを戸数で表せば環濠内に50~70戸、丘陵全体で250~300戸、周辺まで合わせて900~1,100戸になります。

吉野ヶ里集落は当時の九州でも最大規模の国であったと考えられています。そんな場所と孤島の対馬が同程度の人口だったとはとても考えられません。

また倭人伝の記述にも「船に乗りて南北に市糴(米の買い出しを)す」とあるように、島内ではまともに食糧の自給ができないので、当時すでに食糧を“輸入”に頼っていたことが記されています。

しかし前述の通り当時の海峡横断は決死の行為でした。海が荒れたら何ヶ月も船が出せないことだってあったでしょう。そんな航路に島の生命線を依存するのは間違いなく危険すぎます。

従ってやはり対馬島内である程度は自給自足できる人数、全島で多くとも数百人程度、すなわち50~100戸程度だったのではないかと思われます。

◆戸数の根拠

また、記者が戸数を記述する際に、どこからその数を得たのかという問題があります。

実際に対馬国中を回って一軒一軒数えたなどということはあり得ません。

だとすれば旅の案内役から聞いたか、それとも現地の大官から聞いたか、もしくは滞在した場所で本人が目撃した数のいずれかだったのではないかと推察できます。

最初の説ですが、案内役がが最終目的地の邪馬壹國の住人だったと考えれば、他国の人口について詳しく知っているとは思えないので、これは少し考えにくいでしょう。

対馬の大官、卑狗から聞いたというのであれば、それはかなり信憑性の高い数だといえます。それでも10戸というのは対馬全島と考えれば少なすぎるでしょうか。

ただし対馬の大官卑狗であっても自国の正しい人口を知らなかった可能性はあります。前述の通り対馬は非常に細長い形状をしており、山が入り組んでいます。人別帳などのなかった時代、そんな場所の全住民を本当に把握できていたかは定かではありません。

またそもそも対馬全体が“統一国”ではなかった可能性も十分にあります。だとしたら大官といっても実は魏使が滞在した村の村長クラスの人間で、自分の集落の戸数を言っただけなのかもしれません。ならば10戸というのは十分に可能な数と言えるでしょう。

またこの値は滞在した場所で使者が実際に見て数えた数としても妥当です。対馬の場合は入り組んだ湾内に集落が分散しているので、他の集落の存在はちらっと見ただけでは分からないでしょう。もし魏使が泊まった集落がこの戸数だったとしたのなら、これも十分にあり得る数だと考えられます。

以上より、対馬の戸数に関しても、見ようによってはかなり正確で、別の見方では数倍程度の誤差はあるかもしれないという結論になります。

対馬國から一大國へ

続いて一行は対馬國から一大國(一支國)へ向かいます。

◆一大國への道程

| 方法 | 方角 | 距離 | ㎞換算距離 |

| 渡海 | 南 | 100里 | 40~50㎞ |

また、南に一海を渡ること“百”余里、名づけて瀚海(大海)という。一大國(一支國)に至る。官をまた、卑狗といい、副を卑奴母離という。方“三十”里ばかり。竹木・叢林多く、“三十”ばかりの家有り。やや田地有り、田を耕せどもなお食するに足らず、また南北に市糴す。

一大國(一支國)とはほぼ確実に現在の壱岐になります。

そこでまず対馬から壱岐への方角ですが、ここでは南と明記されています。

しかしそれが本当に正しいかどうかは対馬が細長い形をしている関係で、どの地点から見た方角と考えるかでずいぶんと結果が変わってしまいます。

対馬北端や中間の浅茅湾から見ればおおむね南でいいでしょうが、南端から見ればこれは東南と呼ぶべきでしょう。しかしこの程度では記述が間違っているというほどの齟齬ではないと思います。

続いて対馬・壱岐間の距離についてですが、これについても前項同様に拠点間距離と考えるか、国境間距離と考えるかで結果が違ってきます。

まず一大國の都があった場所ですが、これは現在の壱岐中央部にある『原の辻遺跡』という大型の環濠集落だということで意見が一致しています。

そこで前項同様に図4-3Aのように直線距離と考えてみると、これは約70㎞で、合っているかどうか微妙なラインという感じでしょうか。

また図4-3Bのように浅茅湾から原の辻遺跡までの航路長と考えると、西岸回りでは約110㎞、東岸回りでは約90㎞となって、こちらは記述と2倍程度の差があります。

最後に図4-3Cのように領域間距離と考えればこれは約50㎞なって記述とぴったり一致します。

またその大きさが「方“三十”里(12~15㎞)ばかり」とあります。壱岐島はおおむね丸い形をしているので、こちらの方はそういう言い方をしても全く問題はなく、実際の大きさは約20㎞四方になるので、これも大体合っていると言っていいでしょうか。

◆壱岐の平野の広さ

ここで一大國の人口ですが「“三十”ばかりの家有り」と対馬の約3倍程度に書かれています。この値を検証してみましょう。

まず一大國の地勢についてですが、「竹木・叢林多く」、「やや田地有り、田を耕せどもなお食するに足らず、また南北に市糴す」とあります。

確かに壱岐の平地は中央を東に流れる幡鉾川流域にわずかにある深江田原平野だけで、あとは山ばかりです。ただし対馬ほど険しい山岳地型ではなく、高さ100mばかりのゆるい丘陵地帯となっています。

しかしこの“わずかな”平地ですが、これでも実は長崎県では二番目の平野なのです。実際にそこに立って見てみれば、かなり広い平野だということがよく分かります。

そう考えると一大國の戸数が対馬國のたった3倍というのは少し少なすぎる気がしてきます。

しかしこれが本当に多いか少ないかを判断するには、その平地が当時に実際に利用されていたか、また単位面積あたりの収量がどの程度あったかを知らなければなりません。

◆弥生の稲作

稲作を行うために最低限必要なことが二つあります。

水田を作るための平たい土地と、その土地を潤す水源です。

最初の条件は自明だとして、二つ目はついうっかりしそうになります。しかしいくら広い平野があっても水がなければ稲は育ちません。

その一方で近くに川があったとしても、大きすぎたら水害に遭ってしまいます。筑後川のような大河を治水するには少なくとも中世以降の技術力が必要で、現在でも完全とはいえません。

従って弥生時代にはいくら平野があっても、適切な規模の河川とセットでない限りは利用することができませんでした。

また土地というのはいくら平坦に見えても少しは傾斜がついているものです。水は低い方から高い方には流れませんから、そんな場合には正しく設計された用水路や、土地を削って平らにする工事などが必須です。このような土木工事は大人数の協力がなければ不可能です。

すなわち弥生時代に簡単に水田化できる場所というのは意外に限られていたということです。

次いで稲の収量についてですが、これは反収といって10aあたりの収穫量で表すことが行われています。なぜ10aかというと尺貫法の面積“1反”が約10aだからです。

この1反という面積は元々米1石(150㎏程度)を収穫するのに必要な田圃の面積で、米1石とは大人1人が1年に消費する米の量として定義されていました。すなわち1反の水田があれば人を1人養える計算になるわけです。

ちなみに反収150㎏というのは奈良時代以降、明治時代くらいまでの話です。そこで以前は弥生時代の反収は数十㎏程度と考えられていました。しかしその後の研究で、弥生の品種や農法でも稲を通常より高密度に植えればかなりの反収になることが分かっています。

そこで本書では弥生の反収は100~150㎏ぐらいはあったとして考えることにします。そうすると1㏊の田圃があれば6~10人程度、1㎢あれば650~1,000人程度の人が暮らせるという計算になります。

これはかなり上限に近い推定値ということになります。

- 現在では肥料や栽培技術が向上したため反収は600㎏ほどになります。

◆一大國の人口

さてそこで壱岐の場合ですが、深江田原平野の面積はおおむね2㎢(200㏊)あります。これが全部水田になれば1,300~2,000人分の米を生産することができる勘定になりますが、もちろんそんなことはあり得ません。

まず平野を流れる籏鉾川は明らかにあまり水量が多くはありません。また「竹木・叢林多く」ということは田圃を作るために森を切り開いて開墾する必要があるということです。また平地でも傾斜がついている場所が多く、そういう場所だと農業用水の確保が困難です。従って弥生時代の壱岐では原の辻遺跡付近のかなり狭い範囲にしか水田は作れなかったと思われます。

ただ、具体的にどの程度の耕地面積があったかを見積もるのは非常に難しい問題です。そこで仮に2㎢の1/4、50㏊だったと考えてみます。これはかなり大きめの見積もりではないかと思いますが、そうするとこの面積で養えるのが330~500人。戸数では60~100戸前後となります。

これは島全体でこれだけの戸数が養える面積ということですが、倭人伝の記述に生産が全然足りていないとあるので実際の住民はもっと多いことになり、仮にその3倍だったとすると島全体で200~300戸が住んでいた計算になります。

もちろん壱岐の弥生遺跡が原の辻一カ所に固まっていたわけではないので、魏使が実際に見た数ならこれよりずっと少なかったでしょう。

また原の辻遺跡の大きさなのですが、環濠内の面積が24㏊程度あります。吉野ヶ里遺跡の環濠内面積が約40㏊なので、これはその約6割に相当します。しかし吉野ヶ里の環濠内の戸数は約50~70戸と考えられています。だとすれば原の辻遺跡の環濠内の住居数は面積比で30~42戸前後だったとすることもできるでしょうか。

このように考えれば一大國の戸数30戸というのは、対馬同様に全島の人口と考えれば数倍~十倍程度の差がありそうですが、魏使が実際に見た数とすればそんなに間違ってはいないと言えるでしょう。

一大國から末盧國へ

続いて魏使一行は一大國より末盧國へ向かいます。

◆末盧國への道程

| 方法 | 方角 | 距離 | ㎞換算距離 |

| 渡海 | 記述なし | 100里 | 40~50㎞ |

また、一海を渡ること“百”余里、末盧國に至る。“四十”余戸有り。山海に浜いて居る。草木茂盛し、行くに前人を見ず。好んで魚鰒(魚やアワビ)を捕らへ、水深浅となく、皆沈没して之を取る。

一大國からまた海を渡ると末盧國に至ります。ここでも方角は記されていませんが、壱岐から一番近い九州本土ということもあって、定説どおりに唐津地方が末盧國というのはほぼ明らかでしょう。

ただし壱岐の南、同じくらいの距離にある良港といえばもう一ヶ所、伊万里が考えられます。ここの南にある腰岳には良質の黒曜石が産出して、日本全国はおろか朝鮮半島にまで出土例があるほどの優良ブランドでした。

しかしもういちど前章の図3-2を見直してもらうと分かるのですが、伊万里付近の弥生遺跡はオレンジ色の、縄文時代からずっとある古くからの集落ばかりで、弥生時代にはこの地域の人口があまり変動していないことを伺わせます。それに対して唐津周辺には赤い新しい集落が大量に分布していて、弥生以降になってこの地域が発展したことを示しています。

これはやはり大陸との交易が定期的に行われるようになって、唐津地方がその重要な中継地になったからだと考えるのが自然で、ならばやはり末盧國は唐津だとすべきでしょう。

◆末盧國の正確な位置

続いて一大國から末盧國までの距離ですが、唐津地方といってもかなりの広さがあります。魏使一行が唐津地方のどのあたりに行ったかを特定できるでしょうか?

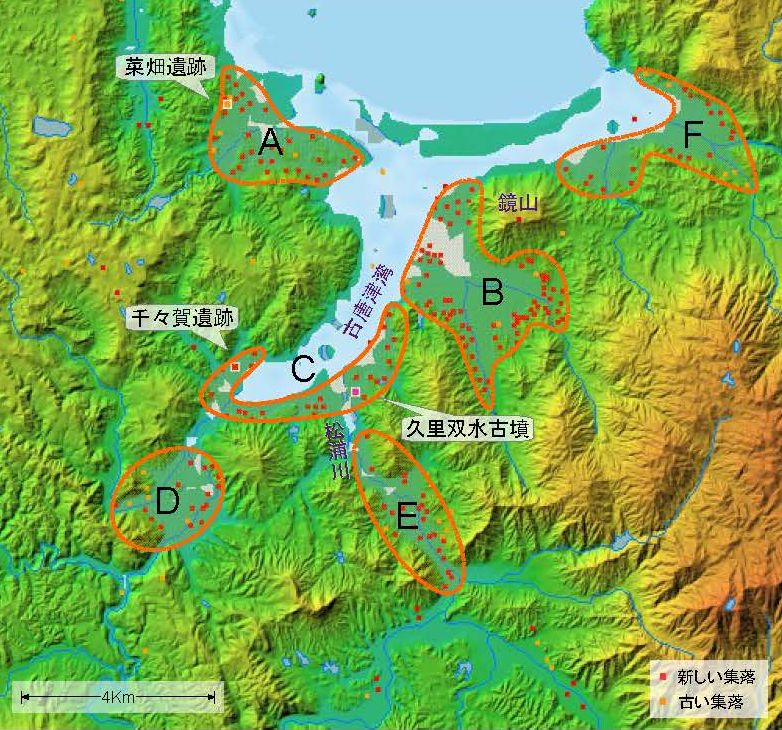

下の図4-5は当時の唐津地方の地図になります。

対馬や壱岐では海岸線はあまり重要ではなかったのですが、九州に上陸して以降は弥生時代と現代との違いが重要になってきます。

まず現在の唐津市域はかなり広い平野地帯となっていますが、弥生時代はそうではありませんでした。上の図4-5のように現在の唐津平野の大部分は海で、しかもかなり奥地の方にまで入りこんだ細長い湾になっています。

唐津地方にはたくさんの遺跡がありますが、それらはこの“古唐津湾”と山地によって大きく図のA~Fの6地域に分けることができます。

このなかで倭人伝記者のいう末盧國とは高い確率でCの地域だと考えられます。

その理由はまず記事に「山海に浜いて居る」とあることです。末盧國は山と海に挟まれた場所だということですが、その記述と一致するのはCの地域以外ありません。

Aの地域は現在の唐津市中心部で、JR唐津線より南ぐらいの領域にあたります。ここの菜畑遺跡は水稲稲作発祥の地として有名ですが、この付近はなだらかな丘陵地で図のように広い領域に一様に遺跡が分布しています。

Bの鏡山南麓、Dの北波多地方、Fの浜崎地方ですが、ここは当時すでに平野になっていました。

Eの領域は松浦川沿いの細長い平地で山には面していますが海には面していません。

これらに対して領域Cは松浦川が古唐津湾にそそぐ河口にあたり、西側が現在の山本、東側が久里地方になりますが、当時はまさに山と海に挟まれた地域でした。

また弥生時代に港を作れる場所には現在よりはるかに大きな制限がありました。

当時は今のように簡単に防波堤などは作れませんから、外海に直面している場所はまず良港にはなり得ません。

その点、古唐津湾の奥というのは入り口付近の砂州(現在の虹ノ松原)が天然の防波堤になっていて非常に波静かで、しかも水量の大きな松浦川が流れ込んできています。このような場所は古代における港の最適地でした。

また松浦川沿いには佐賀平野西部に抜ける陸路(後の唐津街道)があって―――これについては後で詳述することになりますが、そちら方面からの旅客や荷物の積み替えにも最適の場所です。

また考古学的にもこの地域には興味深いものがあります。

まず久里双水古墳ですが、この古墳は卑弥呼の時代の早ければ数十年後にあたる、3世紀末から4世紀前半に建造された全国でも早い時期の前方後円墳です。しかも墳長は108mもあって、九州の古墳では相当に大きな部類に属します。この地に非常に強力な、しかも大和も含めた広域の国々と交流のあった首長がいたことの証拠です。

またこの地域の北西にある千々賀という場所では、直径40㎝の柱が出土していて、ここに巨大な建物が建っていたと考えられます。

以上の理由で魏使の見た末盧國とは唐津地方の中でも、Cの山本・久里地方だったと考えられるわけです。

◆一大國からの距離と戸数

そこで一大國から末盧國までの距離を見てみます。

図4-3Cの領域間距離方式で考える場合、末盧國がA~F全ての領域を含むのか、Cの領域だけなのかで少し差が出ますが、それでも前者の場合はAの領域までとして40㎞、後者の場合は44㎞と、こちらもどちらの解釈でも問題ありません。

またこの地域の戸数「“四十”余戸有り」ですが、この数はA~F全域とみると少ないでしょうが、Cの領域だけと見た場合は土地面積が狭いこともあってかなり妥当だと言えるのではないでしょうか。

また領域Cは乗ってきた船からならば一望のもとに見渡せますから、魏使が実際に見た数としても妥当でしょう。

◆末盧國の地勢

倭人伝の末盧國の記述には「好んで魚鰒(魚やアワビ)を捕らへ、水深浅となく、皆沈没して之を取る」とあります。これについてはまさに魏使の見ている前で現地人がそうやって魚や貝を捕っていたのでしょう。

また「草木茂盛し、行くに前人を見ず」という記述ですが、これは魏使が宿泊した集落から一歩踏み出せばそのような光景が広がっていたのだと考えられます。

Cの地域は当時の松浦川河口付近ですが、この川は暴れ川としても有名で、中世に治水されるまでその下流域は大雨で氾濫するたびに水没していました。従って弥生時代ともなればもっと手がつけられず、完全に自然のままだったに違いありません。

そんな低湿地は放っておくと今でもあっという間に写真のような草原になってしまいます。松浦川の流れる広い谷間は、ほとんどがこのような光景だったと考えられます。

―――以上、末盧國が領域Cだったとすれば、倭人伝は当時の様子を正確に描写していたと思われます。

本章のまとめ

さてここまで帯方郡から末盧國までの内容を簡単にまとめてみると次のようになるでしょうか。

- 方角に関しては大体正確である。

- 距離に関しては領域間距離と考えるとほぼ正確で、拠点間距離と考えると2倍程度の誤差がある。

- 国の戸数に関しては、魏使が実際に見た数と考えればかなり正確だと思われるが、その地域の総数と考えれば数倍~10倍程度の誤差が見込まれる。

- 各国の描写に関してはほぼ正確で、末盧國の場合にはその描写から地域を絞り込むことができた。

すなわちここまでの魏志倭人伝の記述はかなり正確で、少なくとも致命的に矛盾しているような点はありませんでした。

一つ問題があるとしたら対馬の方里に関してですが、これに関しても経路途中の国を点として単純化したと解釈することは可能です。またそう考えると距離の誤差がほとんどなくなってしまうのもポイントでしょうか。

このあたりの是非はともかく、今のところは倭人伝の記述は当時の状況をかなり正確に描写していると考えても差し支えないでしょう。