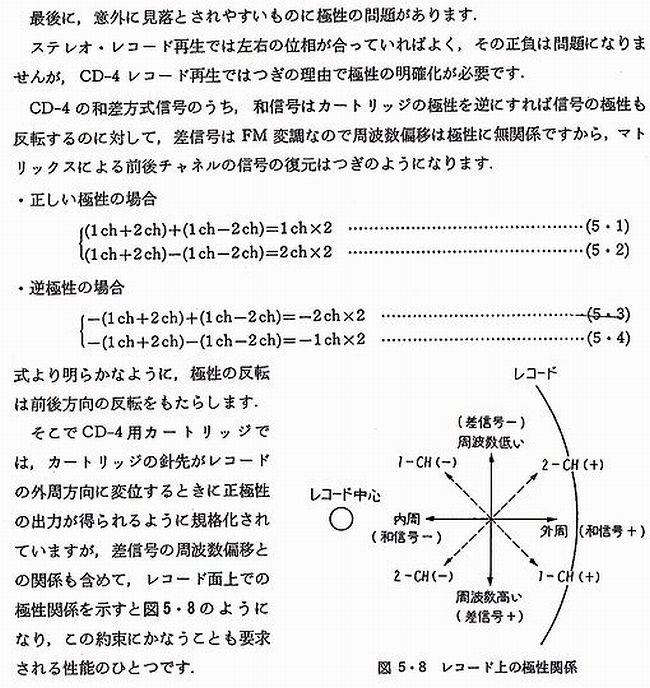

�Q�l�}��

�ꕔ����łɂȂ��Ă��܂��B��������}���͂P�ƂQ�ł��B�^�₪����Ɗ֘A���ǂ����ꂼ����Ĕ������邱�Ƃ��x�X�ł��B

- �R�{���v�u���R�[�h�v���[���v(���{�����o�ŋ���1971)�B���̖{�̓��e�����̃y�[�W�̑啔�����߂Ă��܂��B�ȑO�͘c�̐}�߂�<����ȂɎS���͖������낤>�ƍ����������Ă��܂����[���͎����ł��m�F���Ȃ��ƐM�p���Ȃ����Ȃ�����܂��B�G�N�Z���ȂǂŃV�~�����[�V�����ł���悤�ɂȂ����̂ł���Ă݂�Ɠ������ʂɂȂ��Ă��܂����B��X�͘c�ɑ��Ă�����x�܂œ݊��Ȃ̂������Ȃ̂ł����c�̐��������Ċ��m�ł���ƃn�Y�Ǝv������ł���l�����܂��B�R�{���v����2008�N�ɖS���Ȃ����̂�(���{�r�N�^�[�o�g�̗�؍O�����ɂ��jAES�̎��S�L���Œm��܂����B���݂�AES�̎��S�L���ꗗ��20���I�㔼�̃I�[�f�B�I�̋��l�����̑����Ƃ������܂��B

- Harry F. Olson��"MUSIC, PHYSICS and ENGINEERING" Second Edition (Dover Publications 1967)�B���ł̃^�C�g����MUSICAL ENGINEERING �iMcGraw-Hill Book Company 1952)�B�Â����̂ł������̊�b�����͌Â��Ȃ��Ă��܂���B�����I�Ȃ͓̂����ŐV�̌��������łȂ��Â��������Q�Ƃ��ϑw�I�ɋL�q���Ă���Ƃ���ł��B

- �����S���E�R�쐳���@�����u�I�[�f�B�I�f�[�^�֗����v�i�������V����1998�j�B

- �R�쐳���u���R�[�h�v���[���[�S�N�j�v�i�������V����1996�j�B�L����ʓI�ȓǂݕ��ł��B

- Frank Wonneberg�F Das "Vinyl-Lexikon"�@����"Wahrheit und Legende des Schallplatte. Fachbegriffe, Sammlerlatein und Praxistips" (Schwarzkopf & Schwarzkopf 2000)�B��ȃ��[�x���A�Đ��@��̃��[�J�[�A�g�p��̂��낢���Tips�Ȃ�1000���ڂ���ǂݕ��Ƃ��Ėʔ���<���R�[�h���T>�B ���R�[�h����ߒ���Z�p�I�ȋL�q������B �U�O�ňȏヌ�[�x���̔����ʐ^���ڂ��Ă���B Wonneberg�͓����o�ŎЂ��灃Labelkunde Vinyl�����[�x���J���[�ʐ^�𑽐��܂ޑ���2008�N�o�ŁB2016�NVINYL LEXIKON(�J���[�}�ł��܂ށj�n�[�h�J�o�[������^�ł���������o�ŎВ��́i�A�i���O���R�[�h�֘A���j�b�`�ȓ���s��ɂȂ����؍��j�œ������i€49.99����ɉ��i€75.00�ɒl�グ�B

- DIN-Taschenbuch "Phonotechnik" (Beuth Verlag 1991)�B1987�N��IEC 98(=���݂̃R�[�h�ԍ�IEC-60098�j�Ɠ����e��DIN�K�i���A�R���p�N�g�f�B�X�N�iDIN IEC 908�j���܂߃��R�[�h�Ɋ֘A����DIN�K�i�n���h�u�b�N�ł��B

- JIS�K�i��IEC�K�i�̃R�s�[��������肵�܂������ALP����ɂ����čŏd�v�ȕ����̓��m���������IEC98(1958�N�j�ł��B��ɃX�e���I���R�[�h��������Transcription Record��r������1964�N�����2�ŁBSP��r������1987�N�����3�ł��ŏI��(���݂̃R�[�h�ԍ�60098�j�ł��B

- ���{�I�[�f�B�I����� �u�I�[�f�B�I����'75�v�B�����̊e��I�[�f�B�I�K�i�iJIS�EEIAJ�E���{���R�[�h����E���C�e�[�v�H�Ɖ�j���܂Ƃ߂��{�ł��B���R�[�h�Ղ̋K�iJIS

S8502-1973���܂܂�Ă��܂����B�s��ō������Ă���4�`�����l���ɂ��ẮFEIAJ��CP-30�Q<4�`�����l���X�e���I�@��ɗp����F��>*���ACP-303<4�`�����l�������̉������z�̑�����@����ѕ\�����@>�Ȃ�т�<�uCD-4�v�@4�`�����l���f�B�X�N���[�g���R�[�h�Đ�����>�𐧒�(1972-73)�B����A���{���R�[�h�����3�iRM=Regular

Matrix, SQ Matrix and CD-4)�ɐ������ē��{���R�[�h����Z�p����K�i�Ƃ���1972�N�쐬��������Ă��܂��B�Ƃ��낪1970�N��㔼�ɂ�4�`�����l���u�[���̎R�͋����ďI���Ɍ������Ă��܂����B

��: <4�`�����l���X�e���I�@��ɗp����F��>�Ƃ͊e�`�����l���̐��ނ̐F�R�[�h�ł��B�e�`�����l���̌Ăі���Channel 1 L Front, Channel 2 L Back, Channel 3 R Front, Channel 4 R Back�Ƃ���̂��ʗ�ł����B

�e�`�����l�������ʂ̐ڒn�̏ꍇ��5�F�ɂ��F�ʁFLF ��/LB ��/RF ��/RB ��/�ڒn �Ɖ��̎Ȗ͗l�܂��͍��܂��͖����F

�e�`�����l���̐�������ʂ���K�v������ꍇ��9�F�ɂ��F�ʁFLF+ ��/LF- ��/LB+ ��/LB- �D/RF+ ��/RF- ��/RB+ ��/RB- ��/�ڒn �Ɖ��̎Ȗ͗l�܂��͍��܂��͖����F

���Ẫ��R�[�h�ɋ��܂���SQ����������������[�t���b�g�������܂����B���������ɂ��������N���b�N���������BCD-4�Ɠ��l�ɂQ�`�����l���X�e���I�Ƃ̌݊���������Ă��܂����M�p�ł��܂���B

�R���d�C�̂p�r������܂����B���̃V���Z�T�C�U�[���f�R�[�_�[QSD-2�̃t�@���N�V���������ɂ��遃4�f�B�X�N���[�g�T�E���h����Compatible Discrete 4(CD-4)���ӎ������\���ł���QS�̒��g��RM matrix�����Ɠ����Ƃ���Ă��܂��B�N�C�[���́u�I�y�����̖�vP-10075E�ƃI�x�[�V�����Ђ̂p�r�e�X�g���R�[�h�uSECTOR 4�v��1976�N�����f���p�ɏЉ��Ă��܂����B�k�o�u�I�y�����̖�v�͒ʏ�̃X�e���I�Ղ������Ǝv���̂ł����A�����SURROUND�̃|�W�V�����ŕ����Ɓ����̍^���������������Ƃ̂��Ƃł��BVario-Matrix��H�͈ʑ����ʗp�h�b�iHA1327)�ƃR���g���[���h�b(HD3103P)�ƃ}�g���b�N�X�p�h�b(HA1328)��3��ނō\������Ă��܂��BVario-Matrix�̓��e�͊���̓����̕����Z�p�̂悤�ŎR���d�C�ɂ��č�����3982069�̒��Ɂhvario-matrix decoder which produces four-channel output signals while varying combining ratios of input composite signals in accordance with instantaneous amplitude relationship between the directional audio input signals in the input composite signals to be decoded�h�̕���������܂��B�Z�p���[�V�������ǂ�����Ƃ������ĕs���R�ȉ��ɂȂ�̂ŕʂ̓���3952157�ł�"A matrix four-channel decoding system wherein the mixing coefficients or mixing ratios of left and right composite signals of medium frequency range are continuously changed in accordance with the level conditions of directional audio input signals contained in the composite signals and the mixing coefficients or mixing ratios of the left and right composite signals of low and high frequency ranges are substantially fixed, thereby attaining the more natural four-channel reproduction."�Əq�ׂĂ��萻�i�̃Z�p���[�V�������Ό��`�����l��30dB�אڃ`�����l��20dB�ɗ}���Ă��邻���ł��B�����̋Z�p�͌��Dolby System�ɂ������p����Ă��܂��i�Ⴆ��4799260-1988 invented by Mandel etc and assigned to Dolby Laboratories Licensing Corporation: Variable Matrix Decoder)�B

CD-4�̊T�O�}�FCD-4�̘^��������20kHz(���ۂɂ�15kHz���x�j�܂ł�RIAA�^�������A��ϒ��M��20kHz-45kHz�͒葬�x�U���^�������i�����g30kHz�̊���x��35.4mm/s)����{�Ƃ��ĐM���x���⏞��G���������������B45kHz�܂ł̐M�������ނ��߂Ƀn�[�t�X�s�[�h�J�b�e�B���O�ȂǓ���Z�p����g���A�Đ��j�ɂ̓V�o�^�j�Ȃ�45kHz�܂ł̍Đ��\�͂�v��������̂ł����i���ʂ̊ېj�ł͍���Đ����X��������̂ŃT�u�L�����A�𐳊m�ɍČ��ł��Ȃ��j�B�D�G�ȃJ�[�g���b�W�ł�20kHz�̃Z�p���[�V������20dB��B�����邱�Ƃ�����Ȃ̂ʼn����I�ɂ͖����ł�����̂ł͂Ȃ������B�ʏ�̃X�e���I�a���̂̃Z�p���[�V�����ł���50Hz�ȉ�����10kHz�ȏ㍂��ł�25dB��B�����邱�Ƃ����(�J�b�^�[��MFB�̐����ȂNj@�B�I�ȗ��R�ɂ����̂炵���j�B

����discrete 4�`�����l���ł����{�R�����r�A�͂t�c�|�S�Ə̂��Ă��������ł��B�C���m�C��w��Cooper���m�Ɠ��{�R�����r�A�̋Z�t�ɂ��N���X�g�[�N�ƈʑ����������P�����č�����3989903�|1976(���{�����o�� ��48-52077�F�����ԍ�1038313�j������܂������A�u�����łɒx���v��4�`�����l���u�[���͏I����Ă��܂����BCooper���͕č�����3985978�|1976Method and apparatus for control of FM beat distortion(���{�����o�� ��48-52075�F�����ԍ�1029887�j�ɂ�UM-system (Universal Matrix System=UMX)����܂����BDuane H. Cooper�̋Ɛт�AES�̎��S�L���ꗗ�ɍڂ��Ă��܂��B

�č��̃��R�[�h�J�^���OSchwann1973�N12�����ɂ�Bert Whyte�ɂ����ʊ�e�uQuadraphonic Sound Comes of Age�v�i�S�`�����l���T�E���h�̐��n���j���㎿���ɃJ���[�v�����g�ōڂ��Ă��܂����BBert Whyte(1920�|1994)��MGM��RCA�̃��R�[�f�B���O�����łȂ�Harry Belock�Ƌ���Everest Records�𗧂��グ�AAudio Magazine�̕��ҏW���ł�����܂����B���̕��͂ɂ͉Q���̔M�C���������܂��B�č��ł�RCA���̗p����JVC��CD-4�͓���1/3�̃X�s�[�h�ł���30kHz��subcarrier���ɃJ�b�e�B���O�ł��Ȃ��������A�u�ŋ߃n�[�t�X�s�[�h�J�b�e�B���O�i16 2/3rpm)�ł���悤�ɂȂ���̓����ƑS��̘^�����x�������P���ꂽ�v�Ƃ���܂��B�J�^���O�ɂ̓n���E�b�h�̕����S����Ԃ̉��ȂǃX�e���I�̍��E�����łȂ����s���\���ł���S�`�����l���������Љ��Ă��܂����B4�`�����l���̎�ނɂ��Ď��̕���������܂���: For discs, there are 3 "matrix" systems (i.e. the encoding of front and rear channel information into the 2 walls of the standard stereo groove) among the labels listed below. These were developed by Columbia (SQ), Electro-Voice (EV), and Sansui (QS). Quadradisc (RCA) is a "discrete" system, with rear channel information superimposed as a carrier signal on the walls of the groove... All disc systems are compatible: that is, all quadraphonic discs will produce satisfactory 2-channel results on a conventional stereo phonograph with a standard stereo cartridge. Quad 8 tapes are in cartridge format, but have 4 discrete channels and must be played on special equipment: they are not compatible with standard 8-track cartridge tapes.����CBS��EV��Scheiber����������g�p�������ꃌ�R�[�h�삵�������ł��B�R���̓��R�[�h�����Ȃ��������A�ʏ�̃X�e���I�\�[�X�܂ł�4�`�����l���Đ��ł���@����J�����邱�ƂŐV���n���J���܂���(���̍Đ��@���y���ސl�͍��ł�������悤�ł��[�����Č��S�Ő^�����Ȋy���ݕ����Ǝv���܂��j�B

-

�u�����S�j�̓��{�I�[�f�B�I�j 1950-82�v�i���y�V�F��1993�j�Ƃ��̑��ҁu�����S�j�̓��{�I�[�f�B�I�j �A�i���O����f�W�^���ցv�i���y�V�F��1994�j�B�ވꗬ�̐���ŌÂ��`���V�E�J�^���O�ȂnjÂ��������Љ�Ȃ���A�I�[�f�B�I�@��̕ϑJ����݂������j�ɂȂ��Ă��܂��B�Ӓ�c�ɓo�ꂷ������̎��W�Ƃ��v���o���܂����B���l�͂��̓��̐l�ɂ���������Ȃ��B���̓������ԓI�ɔF�m�m������Ă��Ȃ�������̎������[����ł悢�̂��Ǝv���܂��B����PSE�t�́u�V�������݁v���W�߂Ȃ��悤�ɂ��Ă��܂��B���ʂ̃I�[�f�B�I�}�j�A�ɂ͢�^���@�\�͂���Ȃ��v�Ƃ��A4�`�����l������̍����ƌ�̃T���E���h�̊W�Ȃǂɂ��Ă̋����[������������܂��B4�`�����l���̎��s�͋Z�p�I�Ȗʂ����A�^�����̃z�[���G�R�[�̏�����Đ���Rear Speaker�̔z�u�E���ʁE�ʑ��Ȃǂ̖��̕����傫���A���݂���������Ă��Ȃ��ۑ�̂悤�Ɏv���܂��i���������̂��艟���̉����͂ł��Ȃ��j�B�f��̗Տꊴ�i�h���r�[�T���E���h�V�X�e���j�Ɖ��y�̗Տꊴ���ɍl���Ă悢�̂����^��ł��B�^����@�ƍĐ���@����v����̂��̐S�Ȃ̂ł��B���݂ł̓r�W���A�������Ȃ����y�ӏ܃I�����[�͏����h�ŕ��ȃI�[�f�B�I�}�j�A�Ƃ������Ƃ��H���ƃ}�j�A�Ƃ͐藣���Ȃ����̂Ƃ��v����̂ł����B�B�B���m�����̎���60�N�����ăX�e���I�̎���60�N�A���̓T���E���h��������sound mapping�ɂ�鑽�`�����l���̎���Ƌ���Ă��܂����ʂ����Ăǂ��Ȃ邩�H���ɂ͕����Ȃǂ̊W����C���^�[�t�F�[�X�Ŕ]�̃V�i�v�X�ɒ��ڌq���鐶�̍Đ�(���݂̑Ë��ĂƂ��Ă̓T���E���h�`�F�A�j�̕������y�������������Ǝv���܂��B4�`�����l���ł������������̂ɑ����̃X�s�[�J�[���l�̕����ɓ_�݂��Ēu���ȂǍl�����܂���B�I�[�f�B�I�@�탁�[�J�[�͌l�̕������f��ق⎋�����ɂ������̂ł��傤���H �I�[�f�B�I�}�j�A�̒��ɂ̓��[�J�[�̖ژ_���ʂ�ɍl����l�����܂��B����Ŏ��͐����̒��̉��y��ڎw���܂��B�܂�I�[�f�B�I�͐l���ꂼ��B�X�e���I�����Ƀ��m�������\���Đ��ł��Ă��Ȃ��̂ɃX�e���I�Ȃ�āA�Ƃ���ꂽ���Ƃ�����܂����B�T���E���h�����A�E�X�s�[�J�[�̏��^�y�ʉ���V�䂩��݂邷���@�ȂǂɍH�v������Έ�ʉ����L�������̒��S�ʼn��y���y���ގ��オ����̂����m��܂���B����̃T�E���h�}�b�s���O�͐^�̗���3�����ł͂Ȃ�����Ȃ��̂Ȃ̂Ŏ����͈͂����肳��Ă���悤�ł��B ���݂ɓ��{�I�[�f�B�I����iJAS)�ɂ����2010�N����u�f�W�^���z�[���V�A�^�[��舵���Z�p�Ҏ��i�F�萧�x�v���������������ł��B

-

David L. Morton Jr.: SOUND RECORDING (First published in 2004 and its paperback edition in 2006). �G�W�\����x�����i�[�ȑO���t��������n�܂��āAPhonograph�̒a����d�b�ʐM��g�[�L�[�⎥�C�^���̔��W(�p��������V. Poulsen�ɂ��Telegraphone)���܂߃n�C�t�@�C�̓o���k�o����ȍ~���݂̃I�����C�����y��R�s�[���ɂ�����^���Z�p���W�̗��j(�X�̋Z�p���@���ɔ�������A�ǂ̂悤�Ɏ����ꔭ�W���A�����ďI�������̃t�H�[�}�b�g��Z�p�ɕϗe�������j���A�����J�̎Љ�I�w�i�̒��ŏ��q����Ă��܂��B�]���āhThe Life Story of a Technology�h�̕��肪�t�����Ă��܂��B���b�N���y�^���ɂ��Ĉȉ��̂悤�ɏq�ׂĂ��܂��F

Often, two�ior more) versions of a song were made, the first in one-channel (by then called "monophonic") sound for the single, and a second, stereo version created later for the LP. Stereo effects on LP were often included simply as a gimmick to attract consumers to the higher priced album. Typically, stereo recordings of pop and rock singles were remixed version of the monophonic master tapes, so that the electric guitar track was put on one channel, the bass guitar on another, and the drums and vocals fed equally to both to make them seem to come from the center. They are not necessarily originally recorded in stereo. In other cases, recording engineers "panned" the sound of an instrument or voice from one speaker to another and back again, hoping to convey "psychedelic" sound that had become popular late in the 1960s. Such effects were clearly not related to high-fidelity sound, although they were achieved using hi-fi technology.

�X�e���I�^���ƃX�e���I���ʂ͕ʂŁA�R���T�[�g�z�[���ł̎����ł͎w��������܂背�R�[�h�ŕ������قlj��҂̈ʒu�͖��m�ł͂Ȃ��i�����ł͉��ł͂Ȃ����o�ɂ���Ĉʒu��m�o���Ă���j�B�u�X�e���I�������ɂ��̍��o�i�X�e���I���ʁj�����͓I�ŁA���y�̊y���݂Ȃ�Ȃ����̂������̂Ŏ����ꂽ�v�ƑO�i��Morton�͏q�ׂĂ��܂��B

���j�ɂ��Ă͌X�̔����҂��Ђ�i�ɃX�|�b�g�����Ă��܂����A���ۂ̗��j�͂����ƍL�͂ȎЉ�ƋZ�p�J�����W���Ă��܂��B�Ⴆ�Γd�C�^���y�эĐ��ɂ��Ă�1920�N�㔼�x����������Maxfield��Harrison�̔����iAT&T�̎q���Western Electric���J���������R�[�h�^���@�j���m���Ă��܂����A���ꂪ�����ł���O��Ƃ��ć@���b�p�^�z�[���ɂ�鐁���݂̑���Ƀ}�C�N���t�H���̎g�p�A���d�}�C�N���g�p����ꍇ�̃~�L�T�[�B���ׂȐM��������d�C������i�R�ɊLjȏ�̐^��ǂƑ�����H�̊J���j�Cloudspeaker�����K�{�ł��B�d�C�^���ɐ�s����1920�N�Ƀ��W�I�������p�ĂŊJ�n���ꂽ������ɂ͊��ɓd�C�^���ɕK�v�ȋ@�킪�g���n�߂Ă����̂ŁA1930�N��ɂ͑唼�̃��W�I�X�^�W�I������Ń��R�[�h��ł�����ɂ������B��ʂ͓d�C�Đ��ł͂Ȃ��T�E���h�{�b�N�X�ƃ��b�p�ŕ����Ă����B���W�I�����߂͍z���W�I�ŃC���z���ŕ����Ă��������loudspeaker�imoving coil���g�p����dynamic speaker)���h���C�u����A���v�����̃��W�I�����y���āA���̃A���v���Ƀ��R�[�h�Đ��@��d�C�I�ɐڑ����鎖����ʉ����܂����i�d�~�̒a���j�B1930�N�����č��ł��d�C���ʂ��Ă��Ȃ��ƒ낪���������B�]���ēd�~�̕��y�͕č��ł�1930�N��㔼�ȍ~�ŃA���v���������loudspeaker����������W�I�̕��y����s���Ă��܂��B���W�I�����̎�����ے�����o�����Ƃ���1934�N�č�Columbia Records��Columbia Broadcasting System�iCBS)�ɋz�����ꂽ�B

1929�N��Great Depression�̓��R�[�h�Y�Ƃɂ�����ȉe����^�����̂�Morton�͑���The Crucial 1930s��Wurlitzer/AMI/Seeburg/Rock-Ola�Ȃǂ�Jukebox���X���ł̃��R�[�h����Ɣ̔����i�i�����Ă��烌�R�[�h�X�ōw���j�Ɋ�^��1934�N�ȍ~�̃��R�[�h�Y�ƉɂȂ������Ƃ��Ă��܂��Bcoin-operated phonograph(���Jukebox�j��1890�N�ォ�炠������1920�N��̋֎�@����Ɏp�������iDeep South�Ŏc���Ƃ̉\������j�A1933�N�֎�@�iProhibition�j�p�~�㕜�����嗬�s�ƂȂ����i1934�NWurlitzer�̔���グ��5��䂾������1939�N�ɂ�3����߂��ɒ��ˏオ�����j�BAMI�̃T�C�g�ɂ��ujukebox��juke joint�i�W���[�N�{�b�N�X���������j�̓~�V�V�b�s�[�f���^�iDeep South�̊j�S���j�Ŋe�o�c�҂��g���Ă����X�����O�����Ajukebox�Ƃ��Đ�`�̔������̂�AMI��Model-A jukebox�i1946�N�j���ŏ��v�Ƃ̂��Ƃł��B�����Ђ̑�p�a���T�i1960�j�ɂ���juke�̌ꌹ�́yNegro.Gullah juke-house roadhouse, (���`�jhouse of prostitution, f.W-Afr.�z�Ƃ���܂����Broadhouse��1920�N�㗬�s�����x�O�̊X�������̗��فm�ꖖ�̋������C�_���X�z�[���n�ŋ֎�@����̕ē암�̏�i���w�i�ɂ���B

1906�N���\��Victrola�̐����̓z�[����ؐ��L���r�l�b�g�ɓ����������Ƃɂ�蒆���ƒ�̋��Ԃɂӂ��킵���������Ƃ��w�E����Ă��܂��B�m���ɈȑO�̃z�[������яo����phonograph�̓��J���J�����O�ςł��ˁB

-

���q��ďC�u���R�[�h�ƃ��R�[�h�E�v���[���v(���W�I�Z�p��1979)�B���{�r�N�^�[�́u�v�̌���ɂ���������Ă���Z�p�҂����āv�܂Ƃ߂��{�ł��B���̂g�o�̓ǎ҂���R�s�[���܂����i�g�o���J���Ă��ėǂ������Ǝv���u�Ԃł����j�[���̌Ö{�̔��ɂ̓\�j�[�ʼnY�}�����̎���X�^���v�i1979.12-3)��������\�j�[�����������ɂ��p�����������`�Ղ�����܂��B������H��V�~�����[�V�����ɂ��Ă͎R�{���̂��̂Ɠ��l�ł����A���v����ɑ������@��̏ڍו��͂����荞�܂�Ă��܂��B

-

P.Wilson & G.W.Webb�����́uModern Gramophones and Electrical Reproducers�v�i1929�j

���̋L�O��I��1929�N�{���������{�̂g�o���������̂ł�������������܂���B2014�N�W�������ꎁ����1957�N���s��P.Wilson��THE GRAMOPHONE HANDBOOK�ɑ���1929�N�{���v���[���g����܂����[�L�����Ƃł��BGramophone Museum��Wilson�̋Ɛт�1929�N�{�ւ̃����N������܂��B���̏��łƔ�ׂ��ERRATA���lj����ꂽ���ꕔ�������Ă��܂������������̉摜�B���J�������̒[���ɂ�Compton Mackenzie (The Gramophone���̑n�ݎҁj�̃T�C��������܂��B

���J���E�����_�ŏq�ׂĂ���̂́i�@�ɂ��Ă͗����摜�Q�Ɓj�F

�@�d�C�^�����V��������(channel)��������B�]���̗���i�@�B�I�^���Đ��j�ł̓��R�[�h�̕��y�͐i��20���I���߂���l�����I�v�V�I�Ȃ��̂͌��ꂸ�i�W�͋͂��������i1925�N���]��_�ɂȂ����j�B

�A�d�C�C���s�[�_���X���@�B���_�ɉ��p���邱���i�@�B�≹���̓`�B���d�C�I�ȉ�H�ɒu�������ĕ��͂���������H�j�ŋZ�p�I�ۑ���������ϊ���(transducer�j�̉��P�Ɋ�^�����B���Fpickup�͐U����d�C�ɕϊ��icutting head�͋t)�Asoundbox�͓d�C������@�B�U���̉����ł���diaphragm���X�s�[�J�[�ɂ��}�C�N�ɂ��Ȃ�Adynamic speaker�͓d�C�������ɕς���ϊ���ł��B -

�L������ɗ������{���d�v�ł��B���R�[�h���ꂱ���̃y�[�W�ŏЉ���}�����y���T�m������1989�n�͉��y�j�A�����S���w�A��U�����w�A�y��ȂǍL���͈͂�̌n�I�ɊT�������{�ŁA�e��发�������ɑ�������قǓ��e���l�ߍ��܂�Ă��܂��B

-

�W�������ꎁ����Љ�ꂽSeashore��In Search Of Beauty In Music - A Scientific Approach To Musical Esthetics (1947�N����)���܂��ǂݎn�߂�����ł����A���y���ɂ��Ă̍L�͂ȋL�q�͍��ł��Ⴊ�����x�X�Ĕł���Ă���A����2007�N��paperback����肵�܂����B����paperback�͈���̎��������A�V���ɔł����������Ɋ����̖{���R�s�[�������̂̂悤�ŁA�N���̎菑���̃A���_�[���C����h�b�g���U������܂��B���̎�̈����̖{�͏��߂Ăŋ����܂����B�{���R�s�[�̎���ɂȂ����̂��Ȃ��B���̖{�͉��y���ɂ��đ����ʂ���_�y���Ă��܂����^���E�ҏW�E�Đ��ɂ����鐥��i�����I�[�f�B�I�I�Ȃ��́j�ɂ��Ă̌��y�͈ꌾ������܂���B����188�ł̈�߂ɐS�䂩��܂����F"Differential hearing. It is a well-established fact that, in an average audience of intelligent people, some may be particularly sensitive to any one of the four attributes (pitch, intensity, time, and timbre), and at the same time be relatively insensitive to any one or more of these four basic capacities. The result is that each person hears music according to the peculiarity of his own ear..." ���ŕ����̂ł͂Ȃ��]����ĕ����Ă���̂ł����瓖����O�Ƃ�������܂ŁB

�I�[�f�B�I��Ɍ����Č����Ǝ��͓V�b���Ă���Ɗ����܂��F�����m�炸�̐l���璿�����J�[�g���b�W��e�X�g���R�[�h���{�悳�ꂽ��A�l�ɗ��܂�Ď�����T���Ă����玄���g�����߂Ă����ʂ̎�����������A�S�Ɉ����������Ă����^�₪�ǎ҂̎���ʼn������肵�����Ƃ��x�X����܂����B�S����u���߂�A����Η^������v�͐^���Ȃ�ł��ˁB�S�ɃA���e�i���Ă����ƈӊO�ȂƂ��납��revelation������܂��B�����͂��Ȃ̂ɋC���t���Ȃ��������ƂɋC�Â������B���͐M�S�Ƃł͂���܂��A�����ɓ�����Ă���Ɗ����鎞������܂��B�����邱�Ƃ�莄���������邱�Ƃ������̂ł��[�t�Ɍ����Ǝ��Ɋւ��Ă���Ȃ��Ƃ͓����܂���B����ł����[���A�h���X�����J���Ă��邱�Ƃ������Ċ�ȃ��[�����������݂܂��B���e�͂��ꂼ��v�����݂̌������l����ŁA�M���J�^���O�̖|��˗��⎑���˗��A�č��̐j�W�ŗ������m���Ă��Ă�����{�ɏ����̂ŒN�ɂ��b���ȂƂ����S�V�b�v�ɂ����Ȃ����b�A�����Ă����ɂȂ�Ȃ��Ǝv����l��������{�̐j�̋������������Ƃ����˗��A���E�̃A�i���O���i��ԗ��L�q����v���W�F�N�g������͂����߂�l���B����Ⴂ�╬�т��̂������ł����A���̃y�[�W���債�ĕς��Ȃ��̂ő��l�̂��Ƃ͌����Ȃ��ł��ˁB�Â��J�^���O��L������������̖|��ł͌�Ɏ����̎����ɂȂ������̂�����܂��B���̃y�[�W�̐����̔錍��public domain�̓������������������Ƃɂ���܂��B�G����J�^���O��L����R�[�h�̃W���P�b�g���͖{�����쌠�ŕی삳��Ă��܂����A�����Ă���l�͖������Ɏg����Ɓi�m�炸�������͈Ӑ}�I�Ɂj������Ă��܂��B�ŋ߂͗L��������̃z�[���y�[�W������������悤�ɂȂ�܂����B�����ł́u����Ă��Ȃ��v�Ɗ�����̂��A�ƂĂ��c�O�Ȃ��Ƃł��B�����狻���[���T�C�g�ł����̗r�̌Q��iGroup�j�ɑ��������Ȃ��������܂�(�͂�����enclosure��marketing�Ǝv���Ă���A���ɑ��Ă͎��͔J��stray sheep�ł��肽���j�B2�`�����l���̓��e�͋ʐ���(brainstorming)�ō��l�ŋʂ������邱�Ƃ��ł��Ȃ��l�ɂ͂ǂ���ɂ��������Ȃ��B����ɊW�Ȃ����˂ɏ�Ⴂ�Ȑ^��������邱�Ƃ������̂ŁA�p�Y���������悤�Ɍ�X����̂��Ƃ��ƕ����������Ƃ�����A���̗�����e�͎��̃y�[�W�Ɉꕔ��荞��ł��܂��B

���璍�ӂ��ׂ������F�Â��L���𗊂�ɓZ�߂��{����͊ԈႢ���J��Ԃ����ƂŐ��������̂悤�Ɍ������肷��ꍇ������܂��B���A�����u�āi�����ł͓�����O�́j�������ȉ����ē`������E�����̓���ւ��E�s�K�p�̂��̂ɂ܂Ŋg��K�p���Ă��܂����ƂȂǂ�����܂��B���e�L�X�g�ɂ������ēǂނ��Ƃ��K�v�ł��[���̍�ƂŎ������Ĕ����������Ƃ�����܂����A��͂莩���̋L���ɂ����s���m�ȋL�����⁃�Ԉ�������������܂܂�Ă���̂�����܂��B�m�����l�ߍ��ނ�������͂����߂������ǂ��Ǝv���܂����A���̏ꍇ�͉ߋ��̒m���𗊂�ɗ���͂�{���Ă����Ԃł��B���͓���������_���̃n�C���C�g�ł͂Ȃ����̕����ɋ����[�����e��q���g�����邱�Ƃ��悭����܂��B���������ł��Ȃ��ꍇ�̗v�f�F����͎����g�̐ق����͂ɂ����Ă͂܂�܂��B

-

���͕\���ɖ�肪����A�ʏ�̗p��Ƃ͕ʂ̒�`�Ŏg���Ă���(�����O���[�v�Ŏg���Ă���p�ꁂ�w��I���p��j�B�p�ꂪ�قǂ�ǒ�`����邱�ƂȂ��{�������Ɗe�l�ŕʗl�ɗ�������Ă��邱�Ƃ������B��̉����w���Ă���̂����ԓ��ł����������ꂸ�i�Öق̗����������j�A���������̗�����e�͊e�l�e�l�B���r�j�[���Ă����⁃�����ቹ���⁃����/sound stage���Ȃǂ̗ށB�S���̕��O�҂̖��m�������ʂ̎v�����݁i�ޓ��ɂƂ��Ă̏펯�j�̕������X�ɂ��Ď��i�����j�������A�J��Ԃ��ꂽ������F���������Ƃ͍���B��ɐV���ɍl�������p�����厖���Ǝv���܂��B �����ōl����Ƃ������Ƃ́A�l�b�g��G������ӌ������W�icompilation�j�����̒����玩���ɓs���̗ǂ��ӌ���I�����邱�ƂƂ͈Ⴂ�܂��B�ӌ��̓��e��ǎv�l���ᖡ���邱�Ƃ��K�v�ł��B�ǎv�l��Ȃ��ӌ��i�R�s�y����p�j�͗Ⴆ���_�Ƃ��Đ������Ă����͏d�v�����܂���B�����łȂ��Ƃ��ǎv�l�����ӌ���ؓ������͑��d����悤�ɂ��Ă��܂��BWIKIPEDIA�⌟���͕֗��ł����A����ŕ�����������ɂȂ�E�������Ă��܂��l�������Ɗ����܂�(WIKIPEDIA�ɂ͂��Ȃ�������L�q�������܂��j�B�֗��Ȃ��̂ɗ��肷����ƒm�́E�̗͂�����悤�Ɏv���܂��B�l�Ԃ̔\�͂�⍲�E�g������ȕւȂ��̂������ƌĂ�܂��i�Ⴆ�Ύ��]�Ԃ͖�T�{�A�����Ԃ�d�Ԃ͂P�O�{�ȏ㎞�ԓ�����̈ړ��������҂��܂��j�B�v�����ݖ��͌J��Ԃ�����F������should-be bias�Ɩ��t���Ă��܂��B�ł����̒����Ĕ����͂��̂悤�ȉ��z�iexpectant bias)�Ő��藧���Ă���̂��������Ǝv���܂��B������O�ł͂���܂���B

-

�\���Ҏ��g���ǂ����e�𗝉����Ă��Ȃ��i�K�ȕ\�������Ă��Ȃ��j�B

-

�����̔w�i�i������܂߂������j�����āA�ꕔ�̌��t�K�����߂炦��ƌ���ތ����ɂȂ�܂��B�����҂͏��m�̂��Ƃł������������̎҂ɂ͔����̔w�i������v�f����z���������ł���l�͂��������͋��܂���B

-

���p����ꍇ�͓��ɁA�I���W�i���̕�������藣���Ď����̕��͂Ɍq����ƈ��p�����S�����̈Ӗ������i����ށj�댯������܂��B�Ȃ̂Ł����p���l�I�ȗ����̓����ƃg�b�v�y�[�W�ł͐\���܂����B�����Ȉ��p���c�O�Ɏv�����Ƃ��x�X�ł��i�����̂��Ƃ͒I�ɏグ�āj�B���p�҂͈��p�ɂ���āi�����̓I�ɐ������Ȃ����j���l�Ɉς˂邱�Ƃ����܂����A���̑��l���ǂ������w�i�ł��̔��������������l����l�͏��Ȃ��Ɗ����܂��B�u�����Ȑl�v�Ƃ��́u��߁v�v���Ɍ��т����̂͐������Ȃ��i�S�V�b�v�ɂ����Ȃ��j�̂ł����B�B�B�N�^�����������������������Əq�ׁA(�������g�͈��S�n�тɒu���āj����̗�����e���J�������A���������Ƃ��J��Ԃ��I�E���̂悤�Ȑl�������Ɗ����܂��B���ɓZ�߃T�C�g�ɂ͒���(critical reading)���K�v�ł��B

�����̌��t�FCompilation is not the work of science, but exhibiting the stream of thought conceived by somebody. Be careful about the sources of one's delusions.