| 五楽会 | ||

| 「秩父の散歩道」・・・フォトギャラリー | ||

| 私の叔父の横田さんのメールから。 | ||

| H17.6以降へ | ||

| 五楽会 | ||

| 「秩父の散歩道」・・・フォトギャラリー | ||

| 私の叔父の横田さんのメールから。 | ||

| H17.6以降へ | ||

| 「ゆず」 | 「自然薯」 | 「洗濯板」 | 「鈴成りの柿」 | 「紅葉の長瀞」 |

| 「初霜」 「合角ダム」 「雪椿」 「老夫婦」 「虚空像縁日」 |

| 「蝋梅」 「福寿草」 「猫地蔵」 「白いカラス」 「和銅遺跡」 |

| 「梅の咲く」 「かたくり」 「しだれ桜」 「山ツツジ岩根山」 「カイドウ街道」 |

| 「チューリップの公園」 「わかば」 「美の山のつつじ」 「宝登山 奥宮祭」 「珍しい神木」 |

| 七夕の朝、近所の農家のおばちゃんが 畑仕事に行く途中、「酢饅頭を作ったので少しだが食べてみてくんな・・・」と珍しいものを届けてくれました。鼻を近づけるとプーンと酢の香りが漂った。私は子供の頃 夏になると七夕にかあちゃんが作ってくれた酢饅頭を、沢山食べたのが思い出す。麹を桶に入れ発酵させ酢を作り、これを生地に入れて作った。砂糖の少ない餡子でも結構美味しかった。最近は 手作りの饅頭も うどんも 蕎麦も少人数の家庭では面倒で作らなくなってしまった。今では店で幾らでも売っているで食べられるが、多人数の中で育った私は、久しぶりに食べた懐かしい自家製の酢饅頭の味は・・・食べるものもなかった時代、夏になると作ってくれた優しいかあちゃんの味がした。 | ||

|

||

| 6日に広島、今日(9日)は長崎に原子爆弾が投下された、あの日から59年の歳月が流れました。私が5歳の時でした。あんな悲惨な戦争は二度と繰り返したくありません。何でも食べられ、こんな自由な時代が来るとは夢にも思いませんでした。 |

| 11月14日付の朝刊、読者からの俳句の欄に 鈴成りの柿に触れゆく秩父線 埼玉 山口富江 という秋の句が載っていた。多分秩父線に乗って車窓から見た景色を詠んだのでしょう。今の時季、柿が鈴成りに見える景色はどこだろうかと思い、 私が電車に乗務していた頃の沿線の景色を思い出し、贄川の縁側展の帰り道、三峰口駅から線路に沿って見ながら来たらやっと一箇所、鈴成りの柿が見つかった。以前はあちこちに沢山柿が見られましたが、こんな景色も少なくなりました。 |

||

|

||

| 秩父線の沿線の山々も紅葉して来ました。土・日曜日にはSL列車も走ります。のんびりと車窓から秋の景色でも眺めて見ては如何ですか。 |

||

|

||

| 今日から六月(水無月)、関東地方の梅雨入りも間近ですネ。 菓子もなかった我々の子供の頃は、庭先のコウバン(ユスラウメ)がいっぱい赤い実を付け、ドドメ(桑の実)が赤紫に色付くと、腹いっぱい採って食べたのを思い出します。 今では子供達はこんな物には見向きもせず、鳥たちが突っつく程度です。 |

||

|

||

| 毎年この時季になると近くのおばちゃんが、餅米と小豆を栃葉で包んで茹でた、昔懐 かしい「つとっこ」を作り、今年も届けてくれました。 秩父の山の方では月遅れの端午の節句の頃作り、菖蒲と餅草を小さく束ねて麦屋根の軒先に挿して子供達の無病息災を祈った風習がありました。 |

||

|

||

| 昔はどこの家も兄弟姉妹が6~8人もおり大家族でした。今のような飽食の時代ではなく四季の行事や近所のお日待ちなどが何ともの楽しみでした。 お蚕あげ、麦こなし、田植え、六月の農家は猫の手も借りたい程の忙しさ、学校は農繁休業があり子供達も野良仕事を手伝った時代がありました。 |

|

梅雨のさ中猛暑の連続でしたが平年より7日、昨年より20日も早く梅雨が明けました。それにしても新潟地方の豪雨は異常です。本格的な夏の暑さはこれからです。どうぞご自愛下さい。

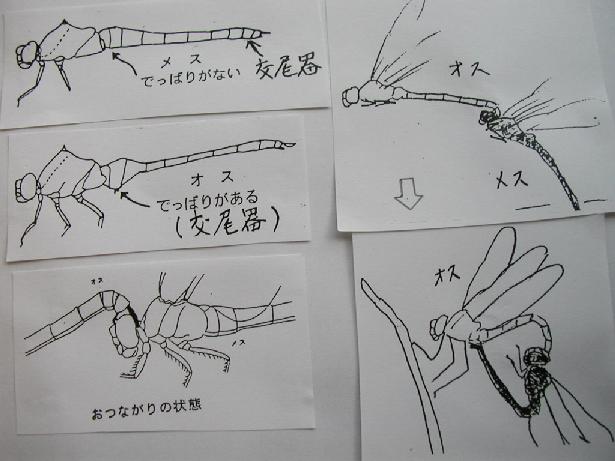

野外にこんなハグロトンボの珍しい姿が見られました。かつて寄居町のトンボ研究家の新井さんから、トンボの資料を頂いた事が有り思い出しました。

なるほどなぁ・・・トンボの合体・感心させられます。

|

||

|

||

|

|

毎日暑さの連続ですが、お元気でお過ごしですか・・・

私の作った般若とおかめの神楽面です。どちらも女性の姿を表現しています。

二人で毎日顔を会わせている我が家では、こんな顔が交互に見られます。

|

||

|

|

フジバカマ( 藤 袴 ) < キ ク 科 >

万葉集の山上憶良の歌に「秋の野の花を詠める二首」と言うのがある。

秋の野に咲きたる花を指折りかき数ふれば七種の花

萩の花尾花葛花なでしこの花 女郎花また藤袴朝貌の花

朝貌(アサガオ)は今日では桔梗(キキョウ)とされている。

フジバカマは秋の七草の一つです。長瀞の法善寺の山門の右側にいっぱい植え

られて、時季にはこの花を見ながら七草寺まわりをする人も多いです。

台風23号で増水した荒川を見ながら歩いていたら、川辺に少し花も終わりに

近く、群生して咲いていた。四季折々の花々も秋には実を結び花の数も少なくな

りました。もう北の山々には初冠雪も聞かれます。紅葉前線も日増しに南下して

います。

藤袴の花 10/24 皆野町大淵地内にて撮影 |

||

|

|

龍勢まつりで有名な吉田の椋神社から城峰山に通じる阿熊の谷を登って行くと、あちこちに点在する集落がある。今日は途中から分かれて白岩の集落に行ってみた。

このあたりの先祖は鉢形城の落人らしく数軒の人家がある。今では跡取りでも若者たちは他所に働きに出てしまい、残った年寄りが「住めば都だ」と言って生活しているようです。

人家から山頂に通じる山道を登って行くと、以前は農作物を耕していた土地に換金作物として植えた「柚子」がいっぱい黄色い実をつけていた。今では収穫して出荷する人も無く、すっぱい柚子は鳥も獣も見向きもしないらしい。

しばらくぶりに雨も上がり青空の下を鳥の囀りを聞き、紅葉の始まった周りの景色を眺めながらのんびりと歩き、持参した弁当をひろげた。

|

||

|

||

| 昔は栄えた家も人が住まなくなってしまえば廃屋。栄枯盛衰です。 | ||

|

||

| 10/29 吉田町阿熊を歩いて |

|

零余子・珠芽(むかご・ぬかご)を知っていますか?。

野山に自生している山芋(自然薯)の蔓に生る肉芽のことです。秋に葉が黄色く色ずく頃、蔓に小さな実が付き、落ちたのが春になって芽を出して成長します。

秋一番先に葉が黄色く色付き、木に巻きついているので良く分ります。

|

||

|

これがむかごです。この大きさ位の実がたくさん蔓に付いています。

私は数年前までは秋になると山に行って山芋を掘りましたが、最近は大変な重労動に耐えられず止めて仕舞いましたが、自然の山芋の味が忘れられません。

この実を炒って食べる人もいますが、私はあまり美味しいと思いません。

でも、ご飯に入れて炊いて見たら大変美味しかったです。是非、むかごを見つけて皆さんも料理してみたら如何ですか。

|

||

|

<参考>

むかご・ご飯の作り方 むかご・・・150g

米・・・3合 だし汁2+3/4カップ 酒・醤油各大さじ2

塩小さじ1 むかごを海水程度の塩水に数時間浸け、酒・醤油・味付けしただし汁と共に塩水から出したむかごを入れて炊く。ホクホクしたむかごの美味しいご飯が出来ます。写真は私の炊いたむかご・ご飯です。

|

|

先日、秩父市の伝承館で開催中の文化祭を見に行った際、展示室にこんな珍しく懐かしいもが目に留まった。

昭和30年代頃までの電化製品に変わるまでは、何処の家庭でも使われていた盥(たらい)と洗濯板です。 今はすっかり姿を消してしまいました。盥は女性の嫁入り道具の一つでした。子供が生まれるとこれに湯水を入れて使ったり、毎日の洗濯に無くてはならない大切な日用必需品でした。母や姉たちが冬の冷たい水で手を赤くして洗濯したり、竈(かまど)で御飯を炊いたひと昔前の時代がとても懐かしく感じられます。今の若い人は桶屋さんや下駄屋さんなどは知らないでしょうね。電化製品の発達により便利な世の中に変わりました。

|

||

|

|

好天に恵まれた休日、各地で催しや、行く秋の自然を求める人で賑やかです。

長瀞は今が紅葉の見頃です。岩畳は家族ずれや舟下りを楽しむ人、養浩亭付近のモミジが28日まで、ライトアップされ夜の色付いた紅葉が見られます。

|

秋の日は釣瓶落としと言いますが、陽が沈むと急に寒さを感じます。

昼間は舟下りで賑わった長瀞も夜になると紅葉した木々がライトアップされ、幻想的な美しさが楽しめます。

|

||

|

|

||

|

|

||

|

|

||

| こんな秋の景色を見ながら歩いてきました。 |

春の夜桜も綺麗ですが、色付いたモミジも素晴らしいです。ライトアップは日没から20時までの毎夜28日まで、上長瀞県立自然博物舘の川側で行われています。

|

|

今日から師走、カレンダーもあと1枚になりました。各地から初雪や初氷の便りが

聞かれます。今朝6時の我が家の外の気温は(-)2度、大霜で一面真っ白でした。

落ち葉が霜で芸術的な模様を見せてくれました。

|

||

|

||

|

朝は大霜でも日中は小春日和で花の少なくなった花壇に寒水仙が咲き、仄かな香りを

漂わせています。

|

||

|

||

|

♪ 秋蚕しもうて麦蒔き終えて 秩父夜祭まつばかり(秩父音頭歌詞)

最近は養蚕農家も麦蒔きも見られ無くなりましたが、夜祭を堺に本格的な冬の

到来ですね。お祭りを楽しみに待っていた頃も有りました。

|

|

師走の晴れた日の午後、西秩父の合角ダム(かっかくダム)の周りを2時間程歩いた。山に囲まれた谷間の夕暮れは早い。紅葉の頃登った観音山や葉の落ちた木々が湖面に映りとても綺麗な景色です。中央に架かる橋の下には合角の集落がありました。ダムの建設により新しく道路も出来、人々の生活も景色もすっかり変ってしまいました。

|

||

|

||

|

||

|

このダムの堰堤の下に吉田町の元気村と言う日帰り入浴施設があり、私は時々利用しています。

|

|

謹んで新春のお慶びを申し上げます

ご家族皆様のご多幸をお祈りいたします

平成17年 元旦

|

||

|

||

|

雪 椿 2005’1.1 美の山々麓にて撮影

大晦日のNHK紅白の番組の最後に小林幸子が「雪椿」を歌いました。昨年の中越地震に遭われた被災地の皆さんはどんな年越しをされたのでしょうか。雪の中、仮設住宅での生活、他人事とは思えません。自然の猛威の恐ろしさが感じられます。平凡でも家族が健康で仲良く暮らせる程幸せなものは他にはありませんね。

|

|

大晦日に降った雪で、今年は雪の中の正月でした。穏やかな三元日も過ぎて今日あたりから仕事初めでしょうか。今朝の我が家の気温は(-)9度、雪が残りとても寒い朝でしたが、日中は気温も上昇し19度もありとても真冬とは思えない陽気でした。

まわりを山で囲まれた秩父は冬の寒さは格別です。こんな寒さの中にも梅の花が仄かな香りを放ち、春の訪れを感じさせています。

|

||

|

||

|

雪景色の中に咲いた紅梅・白梅 1/4 秩父聖地公園にて

(梅の香りを送れないのが残念です)

|

| 矍鑠とした老夫婦 小寒から節分までを寒の内と言い、1年でもっとも寒い時期です。

こんな季節の冷たい雪風の吹く中で、元気に働く老夫婦に出会いました。

最近は見かけなくなった炭焼き、もう80年もこの道一筋の矍鑠とした

お年寄りです。

|

||

|

||

|

「若いもんは、こんな仕事は止して温けえコタツの中でテレビでも見てろ!

なんて言うがワシはこの方が寒くてもよっぽどいい、じっとしていられねえ たちでなあ・・・」と、とても元気です。 |

||

|

||

|

山に囲まれた秩父の冬の寒さは格別です。かつて沢山あった養蚕農家は、

農閑期の冬になると山で炭を焼いたりしたが、最近はめっきりこんな仕事

をする人の姿も減り、跡継ぎは町の工場や事務所に金取りに出ているよう

です。

冬になると冷たい水を使い、手の指先や足の踵が皹(ヒビ)で割れ血が

出てとても痛く、その割れた所にアカギレ膏薬の松脂(マツヤニ)を焼い

た火箸で流し込んだり、木を燃やした囲炉裏や炬燵に足を入れていると肌

が「カマビッツネ」になった事や、大人数の家族で寒い部屋の中で過ごし

た冬の日の事が懐かしく思い出されます。

今では炭など使わず、電気やガス・石油に変り、こ綺麗な生活をするよう

になりました。山で枯れた杉葉を拾いそれを燃やして飯を炊いたり、風呂

を沸かした経験のある人達にとっては、今の生活は夢のようです。

寒さなんか物ともせずに専念できる仕事のある人は幸せですね。

|

| 虚空像縁日にて 冬の風物詩である虚空蔵様の縁日が、武甲山から吹き降ろす風も冷たい12

日夜から13日に掛けて賑わった。 |

||

|

||

|

杉木立の中の長い石段を登ると両側にいっぱい福達磨を売る店が並んでいた。

|

||

|

||

| 虚空蔵さまをお参りし、大きな達磨を手に歩く人の姿も多かった。 | ||

|

||

|

1/13 秩父市宮地 虚空像様縁日にて

頬を刺す風の中、今年も健康でお参り出来る幸せを感じるひと時でした。

|

| 長瀞・宝登山の臘梅の花 昨日は小春日和で暖かったのに、今日は寒波の到来で風が冷たいです。もう1月も

終わり節分になるんですね。

雪の後の登山道は悪路でしたが、宝登山々頂の臘梅が見事に咲き、花見の人でいっ

ぱいです。週末はロープウェーも長蛇でした。紅梅、白梅も咲き出し仄かな香りを漂

わせています。

|

||

|

||

|

|

今日から如月(2月)。強い寒気が南下し日本海側は大雪となり、全国的に

強い風が吹き寒さも厳しい予報です。寒くても日差しが延びている為かどこか

春めいた感じがいたします。

花の少ないこの時期に福寿草が黄色い可憐な花を咲かせています。近くの

林ではもうこんなに沢山杉が花をつけています。今年は昨年の30倍もの花粉

が飛ぶそうです。花粉症の方は最悪の季節ですね。

|

||

|

||

|

| 猫 地 蔵 雪山から吹き降ろす頬を刺すような冷たい風が吹いています。

”梅一輪いちりんほどの暖かさ”日差しも延びてあちこちの梅花が香り

を漂わせています。風の強い日は杉の花粉が飛びアレルギーの人は大変 な季節ですね。 長瀞町の裏通りを歩いていたらこんな珍しいお地蔵様が有りました。

猫地蔵とは・・・こんな変ったお地蔵さま初めて見ました。

たいそう猫を可愛がったお方がおられたのでしょうか。

|

||

|

||

| 中を覗いたらこんなお地蔵様が見えました。 | ||

|

||

|

我が家の周りにも毎日沢山の野良猫が飛び回っています。近所にこの野良

猫に餌を与える方がいるからです。

周りの人は大変迷惑です。猫は庭のどこにでも進入し糞をし糞害です。

最近都会ではカラスの異常繁殖、地方では猪や猿などが人里にまで出没する

ニュースが聞かれますが、動物には何の罪も無いのに、これらは皆むやみに

人間さまが餌を与えるからです。

動物は可愛くもあり、また反面可愛くも無くなります。

|

| 白いカラス ! カラスと言えば普通は黒い色をしていますが、白い色をしたカラスを見たことが

ありますか?。

私が歩く長瀞に金網の大きな箱で飼っている家があります。以前から知っていま

したが、最近覗いて見たら元気に跳びまわっていました。

野外で生活するカラスは嫌われ者ですが、白いカラスは珍しく人気者です。

白い蛇を見たこともありますが、突然変異で変ったのが生まれる事があるのでしょ

うか。

|

||

|

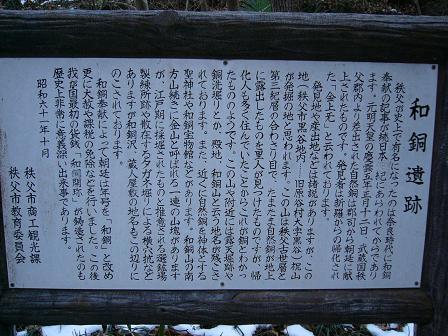

| 和銅遺跡を訪ねて 黒谷駅前の国道から東方の山の上に見える岩に白く和銅と書かれた文字が目に付く。

近くの梅の花が咲き出した晴れた日の午後、雑木が林立する藪の中を歩きその岩まで行

ってみた。今はこんな尾根を歩く人もいないが、岩の上に立ってみると遠く雪を被った

両神山や秩父連山が広がって見えた。

尾根を少し下り、銅が発掘されたと言う地層の割れ目を眺めた。雪の残る谷間の中に

は「日本貨幣発祥の地」の碑があった。この地から銅が発掘され貨幣が造られたという

事で、日本の歴史の中の年号が「和銅」に改められたのがこの地かと思うと、意味深い

場所であり、歴史の重さを感じた。

|

||

|

||

| ↑ 山の上の岩に白く和銅と見える | ||

|

||

| 和同開珎の碑 | ||

|

||

|

今から6年前、奈良の飛鳥遺跡から日本最古の貨幣「富本銭」が発掘されたと世の中を

驚かせた。どちらが早いか、遅いかは別として歴史に残っている地を眺めながら歩いて

見るのもまた楽しい。

|

| 梅の咲く小径にて・・・ 集落から集落に通じる主要だった道も、今では別の場所に広い自動車道が出来、狭くて急な坂道は歩く人少なくなってしまった。こんな道を歩いて見ると枯れた草むらの中に土筆やヨモギが芽を出し、小高い場所にお地蔵様が寂しく建って居た。時代物の半鐘が目に留まった。昔はこの半鐘を打ち鳴らし火事を知らせたのだ。とても懐かしく眺めた。この道は先人が歩いて登った二十三寺に通じる参詣道です。

3/25 皆野町三沢地内にて

|

||

|

| 可憐な野の花 今年は桜がなかなか開花しませんが、私の家から歩いて10分程の雑木林の中に、カタクリが群生している場所があります。今朝行って見たら、葉は一面に広がり蕾は沢山伸びていましたが、咲いた花は少ないです。綺麗に咲くのは4~5日先でしょうね。

|

||

|

||

|

||

|

節分草の花は終わり、一面にアズマイチゲの白い可憐な花が一杯咲いています。

|

||

|

||

| 近くの家にザゼンソウが咲いていました。 | ||

|

| 金仙寺のシダレ桜 各地から花便りが聞かれ春爛漫の季節です。今年も満開に咲いた清雲寺のシダレ桜と秩父暴動の総長だった田代栄助の眠る金仙寺のシダレ桜を見ることガ出来ました。どちらも古木の枝に花笠のように垂れ下がった花はとても見事です。

|

|||

|

|||

| 4/8 秩父市下影森 金仙寺のエドヒガン桜 県の重要文化財に指定されている金仙寺の桜は樹齢が約600年、清雲寺の桜は約550年だそうです。この寺の住職の話ではどちらも兄弟分の桜とか。それにしても根元の幹の中が枯れてその上に咲いた見事な花、この木の生命力は唯ものではありません。

|

|||

|

|||

|

( 金仙寺の桜の根元はこんな木の虚です )

日本の有名な桜の代表では、岐阜の淡墨桜推定樹齢約1500年、福島の三春滝桜1000年、日本最古の山梨の山高神代桜2000年と本にあります。

|

|||

| 山ツツジの岩根山 見事に咲いた桜も連日の雨で散り始めて仕舞いました。桜見物が出来ましたか?

やっと晴れ間を見せた今朝、長瀞岩根山に行って見ました。山の尾根に咲く満開の

ツツジに朝日が当たるのを撮ろうとカメラマンがいっぱいでした。

|

||

|

||

|

4/14 Am5:30 中高年のおじちゃん達が自慢の高価なカメラを三脚に

載せてツツジの良く見える場所でシャターチャンスを待っています。

|

||

|

||

|

私のデジカメではこんな程度しか撮れませんが、我慢して見てください。岩根山の

ツツジは今が最高です。

|

| カイドウかいどう 綺麗に咲いた桜も散り急ぎ木々も一斉に新緑に変ってきました。草花も各々の花を付け

見る人の心を和ませてくれています。

「海棠街道」を知っていますか。昨年訪れた時は少し遅かったのですが、今日は3分咲き

位でした。

|

||

|

||

|

吉田町は4月から秩父市に合併しました。この為この場所は市内上吉田です。

吉田川に沿った明ケ平から小川にかけての1キロ程の集落です。県道の両側に花海棠が

咲いています。この地区の人たちが数年前から丹精して植え育てました。私もあちこち

出歩いておりますが、こんなに綺麗に沢山咲いている場所は見た事が有りません。これ

からが見頃です。

|

||

|

||

|

この道を登って行くと土坂峠、下った所が群馬県神流町(万場)です。月末から5月

の連休頃まで毎年神流川に沢山の鯉のぼりが見られます。

|

| チューリップの公園 広い芝生の中にいっぱいチューリップとパンジーが綺麗に咲いた公園があります。

深谷市の郊外で、市の施設ですので入場料は無料です。火曜日は休みのため駐車場が使え

ませんが裏側に回れば自由に入って見られます。

|

||||||

|

| ♪ わ か ば 新緑の爽やかな季節です。

この季節に相応しい童謡「わかば」でも口ずさんで見ませんか!

若 葉 (わかば)

作詞 松永みやお 作曲 平岡均之

1 あざやかな みどりよ 明るい みどりよ

とりいをつつみ わらやをかくし

かおるかおる 若葉がかおる

2 さわやかな みどりよ ゆたかな みどりよ

たはたをうめず 野山をおおい

そよぐそよぐ 若葉がそよぐ

|

||

| ( 新緑の美の山公園遊歩道にて ) |

| 美の山のツツジ 未だ四月も下旬と言うのにこの暑さ、今年も美の山公園の山ツツジが満開になりました。

新緑の木々の中に一面に朱色に咲いた山ツツジ、こんな花の中を歩いて見ませんか。

小鳥の囀りを聞き、澄んだ空気、健康に良いオゾンがいっぱいです。

花開いた山ツツジ 4/29撮影  5月8日(日)には町のツツジ祭りの催しが有りますが、その頃には花も少し遅いと思います。

ここ2~3日が最高です。

|

| 宝登山・奥宮祭にて 夜中に降った雨も朝には止んで、新緑の木々は色鮮やかに見えた。5月2日は長瀞・宝登山

神社の奥宮祭です。登山道を歩き山頂の奥宮に付いたら祭りが始まっていた。

祭典の後、奉納の神楽や三芳町の人たちのオカリナの野外演奏が聴かれた。

|

||

|

||

|

春先はロウバイや紅白梅で賑わった宝登山々頂は、今は山ツツジが一面に咲いて、遠く秩父

連山の眺めが素晴らしい。

|

||

|

||

| 奥宮前で踊る氏子の人たちの神楽 山頂の広場でオカリナの演奏を満喫している人たち |

| 「珍しい神木」 あちこち歩いて見ると面白い木があるものですね。芝桜の咲く羊山に野坂からの近道の急坂を登りきった所の小さな大山?神社に「思いやりの木」があります。

栂(ツガ)の木が桧(ヒノキ)の根元から抱き合って一体となっている。この神木を拝むと夫婦仲の良くない人も願いを叶えてくれると言う敬虔新たかな神様だそうです。

|

||

|

||

|

(道に人が2人いる右側が思いやりの木です。)

寄居町の玉淀の川に沿って歩いていたら道下にこんな奇妙な木があった。大きな岩の上に二股の﨔(ケヤ)の木が檪(クヌギ)の木の股にくっきり入り込んでいます。この木の隣には小さな神様が祭ってあり「仲良しの木」と記されていました。

|

||

|

||

|

(寄居町水天宮社の近くにて)

珍木や珍石を祭った神様があちこち見られます。なるほどなぁ・・!と感心しながら良く眺め手を合わせて来ました。

|